Empecé a escribir mis sueños a comienzos de los años setenta como una experiencia contigua a la de la poesía, en un momento en que el dictado político marxista estigmatizaba cualquier noción que no fuera la suya. Sin embargo, la vida, desobediente, corría igual por otros cauces aún más amplios que los del dogma, y me parecía que el sueño, un continente común a todos, "el segundo banquete de la naturaleza", como lo llamó Shakespeare, podía ser otra posibilidad para mi trabajo literario.

Primero de manera distraída, y luego obsesivamente, inicié mi tarea, transcribiendo todo aquello que la noche me dejaba como regalo. Llené libretas, luego abrí un archivo en el computador, y en alguna ocasión ilustré una serie para una publicación que promocionaba relojes blandos y elefantes con patas tan delgadas como junquillos.

La poesía se forma y actúa como el sueño, su fuente. Podría decirse que el poema es un sueño hecho consciente por el verbo, y que el mejor poema es aquel que atiende de más alta manera a sus leyes.

Evento ilusorio, al mostrarse como la vida –la nuestra, la más privada–, el sueño nos señala también hasta dónde todo es pasajero, irreal, misterioso. Soñado además por ALGUIEN superior, agregan otros.

La mejor definición pertenece a Góngora:

El sueño (autor de representaciones),

en su teatro, sobre el viento armado,

sombras suele vestir de bulto bello.

Me es más fácil anotar un sueño que escribir una página, un ejercicio que me ahorró el psicoanalista.

***

Asisto a los últimos momentos de una desconocida. Alguien más cuida de ella con maternal afecto. Sin embargo, por su presencia, cuidados y atenciones casi no puedo ver a la moribunda. Lo intento de nuevo, mirando por encima de su hombro. En el lecho la muchacha cierra los ojos y lanza una pequeña queja de dolor. Luego palidece, serenándose, hasta alcanzar la adustez de la muerte. Todo ha pasado ya, y yo he visto morir a alguien.

***

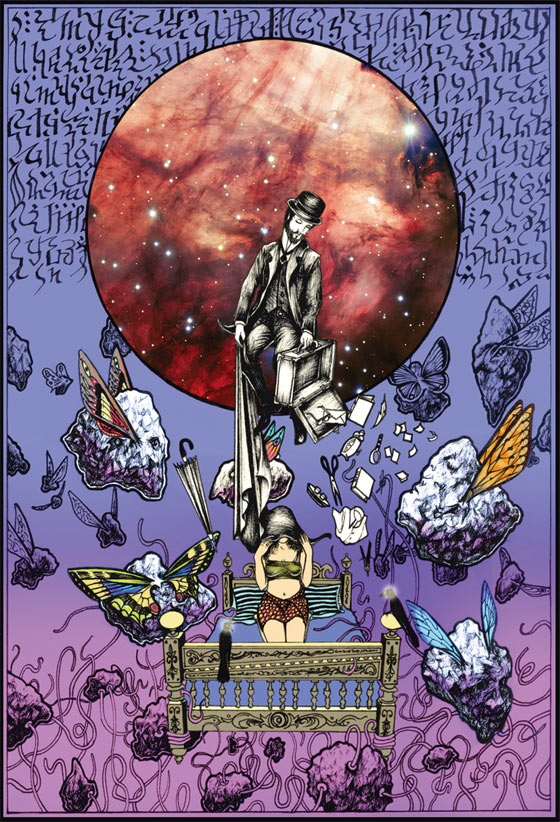

El camino es largo pero también grato: a cada momento he de inclinarme a recoger piedras preciosas como alas de mariposa.

***

Una flor que, al tomarla, palpita como un corazón.

***

Escribo un relato cuyo asunto no recuerdo por más esfuerzos que hago. E., a quien se lo he entregado para que lo lea, me hace algunos reparos, empezando por el título: "El salto a la divinidad".

***

Me arrimo a una cerca. En el potrero pastan algunos caballos de un tamaño inferior al corriente. Uno de ellos se me acerca. Es bello y amistoso. Cuando alargo la mano para acariciarle la testa, de su cuerpo brotan hojas y más hojas, como si se tratara de un árbol.

***

En Afganistán, en aquellas inmensas llanuras desérticas, uno de los ejercicios que los guerreros practican desde niños consiste en lanzar piedras a alturas vertiginosas.

***

En México visito una pequeña iglesia de provincia. Su arquitectura románica es de una elementalidad perturbadora. Los íconos, bastante primitivos, en vez de santos y santas representan animales y bestias desconocidas. Son tallas únicas, de esmaltes y colores sorprendentes. Estoy conmovido, nunca he presenciado algo semejante. De repente, la nave central se llena de mujeres que charlan y se rompe el encanto. Estela se me acerca y me dice que son las doce y que lo mejor es irnos.

***

En una plaza pueblerina de México tres mujeres realizan un espectáculo. Sobre una mesa dirigen tres perros pequeños que hablan, bailan y se contorsionan. En algún momento, dada mi sorpresa, me los prestan. Uno de ellos trae un papel con instrucciones para hacerlo actuar. Las leo rápidamente, en el fondo no quiero saber de qué se trata, pues el asunto –me parece– tiene un tinte diabólico. Los devuelvo a sus dueñas, no quiero tener contacto con tamaños engendros.

***

Estoy entre un grupo de japoneses. Uno de ellos, practicante de artes marciales, de repente se desdobla en un Maestro Zen y me ofrece una enseñanza: suceda lo que suceda, de modo adverso o beneficioso, lo importante no es lo que sucede, sino el Li, aquello que trasciende al hecho mismo, el principio que mueve realmente los acontecimientos.

***

Al planeta lo amenaza un enorme aerolito. Hay quienes toman el asunto como algo normal y ofrecen explicaciones al respecto. Yo estoy en un lugar que no reconozco, pese a haber estado allí antes. Allí, subrepticiamente, tengo amores con una muchacha que se viste y actúa al modo punk. En algún momento le pido que se quite el color zanahoria del cabello y las cejas y se lave la cara, pues el aspecto le roba belleza. Por amor, ella accede. A partir de ese momento el aerolito empieza a moverse en el cielo y la amenaza desaparece.

***

En el sueño le digo a la muchacha con la que converso que la conozco de otros sueños.

***

Por horrible que parezca, la viuda insiste en alimentar el cadáver del marido muerto. ¿De qué sirve alimentar a un muerto?, le pregunto. Los muertos lo necesitan, responde, mientras le alarga una cucharada de sopa.

***

En una banca de parque hay tres sombreros de mujer de distinto tamaño y material que hasta hace muy poco alguien ha estado elaborando con gusto exquisito. A un lado permanecen las tijeras, agujas, hilos, paja, fieltro y satenes. Da la impresión de que quien los fabrica ha tenido que abandonarlos repentinamente. Como temo que los roben, me quedo cuidándolos. Un arroyuelo corre a un lado de la banca (estoy en el patio interior de un antiguo edificio), y allí, para mi sorpresa, veo correr otro sombrero de ala ancha, semejante a los que usaban las mujeres en los años cuarenta.

***

Estoy de paso en un pueblo mexicano. En un restaurante busco un baño, pero no hay ninguno. Me indican otro lugar donde una muchacha vestida de negro (que a la vez son tres) puede señalarme uno. Ella levanta una trampa en el piso, con unas escaleras que descienden, y me pide no olvidar el sitio al momento del regreso. Descubro entonces que me encuentro en Querétaro, pero no en la ciudad verdadera sino en otra que existe debajo de esta. La Querétaro subterránea está llena de plazas, avenidas y parques, con gente que se pasea por todos lados. Las mujeres visten hermosos trajes largos y portan sombrerito y sombrilla; los hombres, sacoleva y bombín. Allí se vive de manera idílica. Parece una estampa de otros tiempos. Además, al sitio lo envuelve, como en los cuadros de Paul Delvaux, un ambiente lunar y melancólico que resalta aún más su belleza. Me encantaría conocerla, pero la idea de extraviarme y no encontrar de nuevo la salida me obliga pronto al regreso.

***

En la parte de atrás de la casa hay un pequeño animal con el cual hay que tener mucho cuidado. Tiene aspecto feroz y no conoce domesticidad alguna. Parece un perro, pero quizás sea otra cosa. Mientras le doy de comer, puedo tomarlo, y si quiero que no me muerda, debo alargar la mano y alimentarlo constantemente.

***

La mujer está sentada en un taburete con los brazos cruzados, mohína, a la espera de lo que sucederá en la pequeña fiesta que se ha organizado en el patio delantero de su casa sin su autorización. Con su actitud quiere malograrnos el rato, pero nadie le hace caso. Tan enojada está, que no le importa que la hiedra que envuelve por completo la casa se encienda de repente y empiece a envolverla.

***

Viajo en bus. En cierto momento, un cuáquero empieza a repartir entre los pasajeros objetos de toda clase: a mí me corresponde el busto de un santo al que le falta la cabeza. Herraduras, utensilios, figuritas sagradas son, por lo común, las cosas regaladas. El personaje actúa como si lo que allí acontece hiciera parte de un ritual religioso y él fuera el oficiante. A una señal suya cada persona empieza a hacer sonar el objeto recibido como si se tratara de un instrumento musical. Yo, distraído, no me ocupo de él hasta que el cuáquero se me arrima, y cuando pienso que me va a increpar por mi indiferencia, me entrega un gran bolso negro con muchas cosas que no alcanzo a mirar.

***

Hace rato un gato camina detrás de mí, pero cada que me vuelvo a mirarlo se convierte en una línea de letras, casi en una frase completa, que no alcanzo a leer porque no deja de moverse.