El sobrino calavera

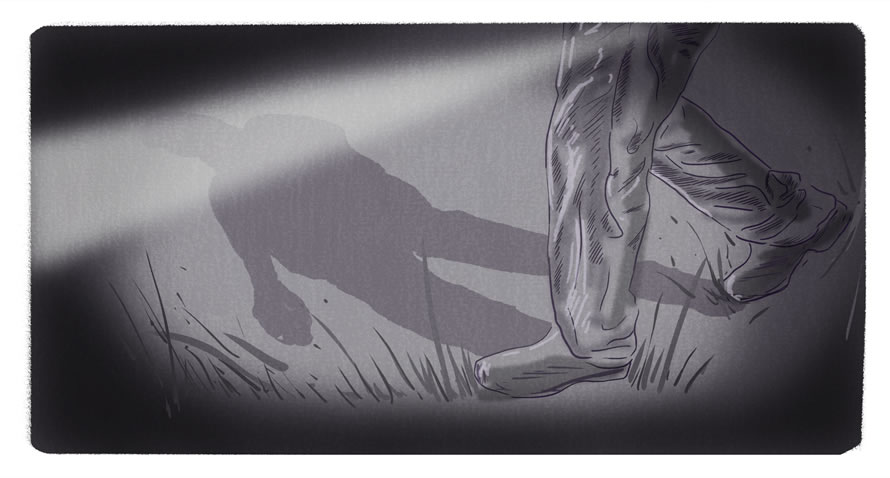

Sergio Valencia. Ilustración Mónica Betancourt

Dos hombres vacían de cerveza sus oscuras botellas. Son las segundas que apuran y seguro agotarán unas terceras y cuartas pues el asunto que los amarra a los taburetes del bar es de aquellos tan largos como anchos: en Envigado se robaron el cráneo de un conocido filósofo después de violar su tumba.

—Si esa bomba no da para que hagamos una película, estamos jodidos.

—Jodidos ya estamos, mano. Después del documental de la vida de Cochise nadie nos volvió a parar bolas.

Ese, ciertamente, fue un fracaso de arriba abajo. Tanto por la decisión de grabar la mayoría de escenas en tiempo real, subiendo y bajando en bicicleta el Alto de Minas, como por confiar en que el viejo ciclista estaba cuerdo. El pequeño promontorio, erigido a orilla de carretera, justo donde se despeñaron el camarógrafo y su ayudante al manubrio, siempre les recordaría esa salida en falso.

—Es que hay una vaina que no me convence en esa historia. Mirá: por allá en 1973 unos muchachos borrachos y trabaos se meten a medianoche al cementerio del pueblo, a punta de piedra destrozan la lápida del filósofo más importante, que hasta había sido candidato a Premio Nobel, conocido nada menos que de Sartre, se roban el cráneo… y no hubo escándalo, nada, ni siquiera la esposa puso el denuncio, ni el gobierno hizo homenaje de desagravio, ni ordenó una investigación exhaustiva, ni una misita… nada. En una época en que por estos lados éramos todavía más mojigatos. Eh, eso es muy raro.

—Por eso te digo que la película está de papaya. El escándalo lo armamos nosotros revelando lo que no quieren que se sepa.

Y el uno empieza a exhumar los detalles mientras el otro los descarta con simples “eso ya lo contaron”. Que la familia del escritor supo desde el primer momento que el cerebro de la profanación era un familiar cercano, integrante de la Barra de los 500. Que en el robo se llevaron sin querer otros dos huesos y que alguien los cubrió con pintura dorada. Que fue canjeado por una cama de cobre antigua. Que el cráneo rodó seis años, que primero estuvo en un apartamento del Barrio Mesa, después, en una especie de altar en una finca de El Esmeraldal, de ahí pasó en una casa de lo que hoy es el edificio Mi Morada hasta recalar en un taller de mecánica y en una residencia en Tresranchos, que tal vez viajó a Turbo y a la isla de San Andrés, y que terminó en los cenizarios de la Iglesia de San Marcos después de que, como la cosa más natural, fue devuelto sigilosamente el día del entierro de doña Margarita, la consorte.

—Digamos entonces que fueron los nadaístas los que se lo robaron. Gonzaloarango era un discípulo del viejo.

—Eso es tan obvio que se le ocurrió al alcalde. Al otro día del sacrilegio sentenció que había sido un hippie.

—No sé… entonces digamos que todo lo tramó una logia espiritista, como esa del abuelo de Bush que se robó el cráneo de Gerónimo, el jefe apache; o que fueron unos mafiosos que lo necesitaban para un ritual; o metamos una toma de yagé; o mejor juntemos todo eso.

—No tomés más.

—¡La tengo, güevón! La película es que vos y yo mientras planeamos hacer una película sobre el robo del cráneo de Fernando González nos enloquecemos y decidimos meternos a un cementerio a robarnos el cráneo de otro filósofo. ¿Ah? Peliculaza.

—Ya estás muy prendo, parce. ¿El cráneo de quién? Si por aquí casi no hay filósofos… y que yo sepa Memo Ángel no se ha muerto.

—Por ahí nos rebuscamos uno. Y por el final no te preocupés, hoy en día lo que se usa es que el espectador se lo imagine. Eso sí, quitémosle ese título de El sobrino calavera.

Por fin algo productivo. Y otras dos cervezas para celebrar. ¿Qué es lo que se están craneando ustedes dos?, les pregunta la mesera entrometida y ellos se sonríen, cómplices.

—Mañana, hoy mejor dicho, empiezo a leer algún libro del Vago.

—El Mago, güevón. El Mago de Otrabanda.