En el café

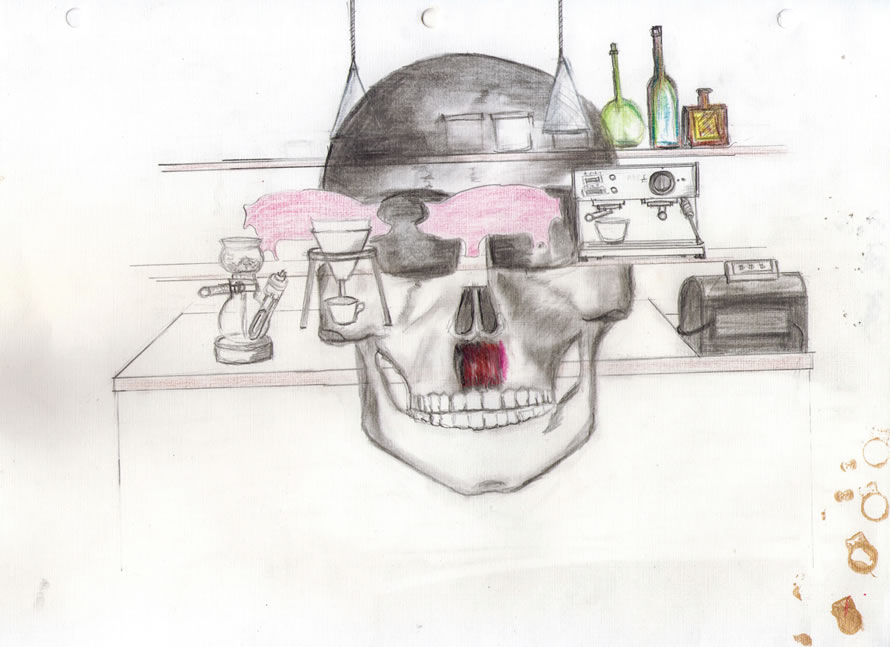

Lizandro Arbolay. Ilustración: Verónica Velásquez

Silbando salió de la librería con un libro entre el cinturón y el pubis. La melodía maltrataba En el salón del rey de la montaña, el comercio exhibía el logotipo de !mago, el título traducía El nacionalismo de Edvard Grieg, el material remedaba piel de serpiente, el vello era castaño y recortado.

Dobló la esquina imitando los platillos y timbales de la orquesta con chasquidos de lengua. Desafinando a destiempo, desistió en media frase y cruzó la calle, luz en amarillo, en busca de un cappuccino con canela, dejando al pobre Peer Gynt encerrado en la montaña, a riesgo de terminar hervido en caldo, asado en pincho o dorado en cazuela por insultar a la hija del rey de los troles.

El ladrón —defínase de una vez el masculino, un amigo mío— entró en el local y sonrió al divisar a la barista. Recordó el dicho, en la era de la pornografía gratuita, el erotismo pagado es la nueva frontera, que le volvió a sonar particularmente acertado para sitios como ese: pequeños, independientes, frikonómicos, operados por empleadas hipstéricas, faltas de uniforme y seguro médico, pero rebosantes de autoestima y aplicaciones. Aquella parecía uno de esos seres que mimetizan a la perfección los rasgos de esta ciudad mezclada y dividida, cosmopolita y aldeana. Se fijó en la melena rubia con cerquillo ladeado y cuña rapada, los hombros blanquísimos bautizados de pequitas y tatuajes, la nariz respingada de zarcillo osado, los ojos verdosos de rojiza esclera, los senos pequeños de grandes pezones, la camiseta rosada y estampada en cráneos. Dos amores fundaron dos ciudades, el desamor se deleita contemplándolas.

Pidió el cappuccino recargado, dos cuartos de café, un cuarto de leche y un cuarto de espuma, para beber aquí mismo, por favor. Fiel al papel asignado, la barista respondió con una mirada cómplice, levantando una ceja en reconocimiento del cliente que sabe exactamente lo que desea y enuncia el deseo con firme cortesía. En silencio desenvolvió los movimientos. Activó el molinillo y depositó la molienda en el portafiltro, la niveló con el índice y la comprimió bajo el pisón mientras se mordía los labios para exagerar el esfuerzo. Colocó el portafiltro en la máquina, partió el goteo del espresso en el tazón de cerámica, abrió y cerró la llave del vapor para expulsar la condensación, vertió leche entera en la jarra de acero inoxidable, introdujo la varita del vapor, lo abrió y, en el tiempo que tomaba subir la leche, devolvió un mechón a su puesto tras la oreja. Lista.

Cerró la llave, sacó la jarra, limpió la varita, rompió posibles burbujas con golpecitos contra el mostrador de madera, sirvió la leche espumada en el café dibujando un corazoncito y remató, con ayuda de un molde, espolvoreando la canela en copo alusivo a la inminente llegada del invierno. Mejor imposible.

Como he dicho, se movía con desenvoltura, sin pecar de automatismo, aunque la había visto ejecutar la maniobra decenas de veces. En estos oficios, para negar a quien nos mira, uno suele afirmarse en la rutina, en la repetición mecánica que oculta el ser y muestra el hacer, o en el pavoneo que representa y exhibe una persona distinta de la que conocemos. En ella, cosa rara, la mirada masculina no producía efectos nocivos. Era una barista de presencia tan real que seguiría existiendo aunque nadie la viera, como si fuera un principio indispensable en el orden del mundo, o un elemento cuya contemplación frenara el paso del tiempo. Al menos eso pensaba mientras esperaba el café.

Por desgracia todo tiene un precio, hasta el mirar, y a la hora de pagarlo se arriesga envilecer la vista. Para evitar el riesgo, suele haber otra persona en la caja que chulamente cobra la bebida y el espectáculo, preservando el ensueño y completando el ciclo. En ocasiones, como esta, la barista está sola y tiene que desplazarse a la caja con pesadumbre. Es una lástima tener que cobrarle a un cliente tan especial, insinuaron los manierismos. Si pudiera, con gusto le regalaría el café.

Él también habría preferido el cappuccino de regalo, aunque tuviera que pagar por los granos, la leche, la canela y el uso de los instrumentos. Pagar más por la materia y los medios con tal de no pagar por el trabajo, para que no fuera un trabajo sino un acto, un gesto compuesto de muchos gestos dirigidos hacia él, pero no fue así. En el comercio minorista se paga más por el servicio que por los bienes. Al menos mi amigo no vulgarizó el intercambio con efectivo ni, peor aún, con propina insuficiente o excesiva. Pagó de la forma más etérea posible, con tarjeta de crédito, y agregó el veinte por ciento del precio, agregado que considera pertinente, el quinto real, en pago de un cappuccino tan bien ejecutado.

Encontró una mesa buena para la vista y, sentado dando la espalda a la pared, examinó desdeñoso los paqueticos de azúcar y sucedáneos antes del primer sorbo. Era viernes. Tenía salud, dinero y la conciencia limpia —robar libros no es robar—. La cafeína estimulaba el sistema nervioso. El mundo era suyo.

Abrió el libro y comenzó a estudiar al resto de los clientes. Un adolescente de secundaria ensimismado en el yoísmo del móvil. Yosotros, que nos queremos tanto, debemos wasapearnos, no me preguntes más. Sigue en lo tuyo que yosotros seguimos en lo yuestro. No tenía nada contra los teléfonos, él mismo llevaba uno en el bolsillo, pero bueno es lo útil, y esto era un desperdicio. Quítate la gorra y levanta la vista, chaval. Mira la gente y reconócete en ella. ¿Había sido él así hace diez, quince, veinte años ya? No, los equivocados siempre son los otros.

Bien lo sabría ese señor de traje y corbata en la mesa cercana al mostrador, la equivocación es ajena, los errores propios son descuidos. Rasurado mañanero, reloj caro, entradas disimuladas por el peinado, ¿pelo teñido?, el tipo no es habitual en la zona. Ah, esos vistazos furtivos. La crisis de los cincuenta, colega, la hora fantasma de la andropausia. El bajón de testosterona y ¿qué has hecho con tu vida? Cuántas cosas cambiarías si pudieras volver atrás. La barista no puede ayudarte por mucho que imagines sus aureolas perladas. Venga, ánimo, un poquito de dignidad en la recta final.

Mirando y mirando, vio un libro abandonado en una mesa. Alguien lo habría olvidado. Se levantó a reclamar el hallazgo. Eran dos. Más delgado, el segundo se escondía debajo. Протоколы сионских мудрецов. El ruso que nunca aprendió, bastante con el francés que la madre le obligó a estudiar. Por los abuelos más que nada. Y el otro, Mein Kampf. Ese sí lo conocía, de oídas, sin necesidad de saber alemán ni de haberlo leído. Era un libro cuyos lectores debían detestarse sin miramientos.

Detestar así, a toda hora, no es pan comido. Abominar algo sin verlo requiere un convencimiento constante en las razones del odio. Es tan fatigoso para la mente que uno termina encargándoselo al guardián incansable, el instinto de conservación. Entonces rechazar algo impersonal se vuelve tan espontáneo como esquivar un golpe o retroceder ante un peligro. Es más fácil detestar al sentirse víctima potencial. Digo más: para abominar un abstracto sin apelar al instinto, para detestarlo a plenitud y consciencia, hay que ser un poco abominable uno mismo. La gente común no detesta el mal, simplemente le teme. Así piensa mi amigo, y es un hombre de bien.

Mientras pensaba, alguien salió del tocador y regresó a la mesa para toparse con una espalda cargada de pensamientos. Palmada en el hombro y el ladrón a punto de reincidir se volteó a encarar el llamado. Del azoro a la sorpresa: alguien era una muchachita negra. Le habría sorprendido menos que fuera un rabino. La vio, miró el libro y de golpe el mundo le pareció menos suyo.

Sorprendido in fraganti, pidió disculpas por la curiosidad y preguntó con atropello si estudiaba las causas de la Segunda Guerra Mundial en la escuela, si tenía que hacer una tarea sobre el tema. Más que preguntar, suplicó una respuesta afirmativa que restableciera su posesión del mundo, una afirmación que reinstaurara la cotidianidad donde alguien como ella solo examinaría ese libro, que él mismo no había leído, por obligación o para abominarlo. Era la única explicación posible.

—¿Qué? —contestó ella y él repitió las preguntas al borde del grito.

El señor enamorado, el adolescente distraído y la barista citadina orientaron la atención a la escena. Sin quererlo, había levantado la voz sobre el nivel de la calma, suponiendo que el discernimiento es compartido y en todas las mentes el mismo. Con la exaltación había dejado de ser un espectador. Ahora lo miraban a él y eso lo desconcertaba tanto como la negrita del libro ario. Así me dijo.

No piense que mi amigo es un mal hombre porque habla como habla. La idea lo deprimiría. Él no excluye a nadie de la categoría humana por generalidades, aunque mucha gente le parezca demasiado por particularidades. Es un humanista contemplativo y contemplar es un fin en sí mismo. Por algo la vista es el sentido principal. Ojos que no ven, corazón que no siente.

En ese momento sus ojos vieron cómo lo miraban y en el corazón, no, debajo, en las vísceras, sintió repugnante aquello de ser un objeto pasivo, un cuadro, una imagen, un sustantivo en espera de verbo. Así lo describió mi amigo, con esas palabras. Ha leído bastante y quizás por influencia de las lecturas también se sintió el centro de una viñeta, de una escena leída por otros y poblada por personajes sin nombre, como figuras definidas para la vista, y no por personas de carne y hueso. Lo cual es muy desagradable para quien vive convencido de que la mayor razón para dejar la cama en la mañana es observar el mundo, identificar sus procesos, ser un testigo. Ver la paja en el ojo ajeno. Por supuesto, no le revela ese convencimiento a nadie, porque sabe que le tomarían lástima. A la gente no le basta con ver para vivir, necesita tocar. Un absurdo. Para mayor paradoja, el principal argumento contra la visión son las ilusiones visuales. Si confundimos algo tan sencillo como el tamaño de dos líneas en un plano, ¿cuánto más no confundiremos en una tridimensionalidad en cambio constante? Acaso lo que vemos no coincide exactamente con lo que existe, y si el entendimiento del mundo a través de los sentidos es engañoso, mientras más potente sea el sentido más nos engañará. Como no existe sentido más potente que la vista, la visión es el opuesto del conocimiento. Por eso al apóstol Tomás no le bastó con ver las heridas de Cristo resurrecto para creer, necesitó meter el dedo por el agujero de los clavos y hurgar con la mano en el costado. Ese pasaje no es un llamado a la fe ciega sino un resumen del dilema antiguo de la observación. Ahora existe un dilema moderno que llaman el efecto del observador y que podría resumirse en una frase: el acto de observar algo influye en su comportamiento y composición. Existe un dicho muy viejo que viene a decir lo mismo: el ojo del amo engorda el caballo. Quizás por eso es tan incómodo que te miren a los ojos, por el choque de miradas donde una termina dominando y cambiando a la otra. Cuando te miran desde gafas oscuras es peor porque no puedes calibrar la intensidad, aunque supongo que eso tiene su ventaja.

Mi amigo pensó esto, y otras cosas que no contaré, en el intervalo entre la repetición de la pregunta y la segunda respuesta. Le parecerá mucho para un instante, pero toma más tiempo contar las ideas que pensarlas, ¿verdad? Si una imagen vale mil palabras, un pensamiento vale mil imágenes.

—Esos libros no son míos. Estaban en la mesa cuando llegué. No podría leerlos. ¿De qué tratan?

Por supuesto que no eran suyos. Algún sicópata en formación los habría olvidado. Justo ayer había visto un documental sobre la extrema derecha. Increíble. Bandas de alcohólicos y drogatas con chaquetas de cuero protestando contra la inmigración. Una partida de racistas temerosos de lo desconocido. Una piara de cerdos cebados de prejuicios creyéndose una manada de lobos hambrientos de justicia. Pero no había que temerles. No tenían a nadie fascinante o siquiera elocuente, a un orador magnético y representativo. Nunca conseguirían organizarse políticamente y seducir a la gente. Si acaso incendiarían una mezquita o una sinagoga.

—Son míos —dijo la barista—, tratan de ciegos y de un tuerto que fue rey.

Es verdad que, en ocasiones, haría falta un millón de palabras para describir exhaustivamente un instante de pensamiento, para desenredar y estirar cada hilo que nos pasa por la cabeza en fracciones de segundo. Todos tenemos esos instantes colmados y casi nunca intentamos verbalizarlos porque es muy difícil hacerlo y porque sabemos, sin necesidad de pensarlo, que el intento será fallido, que la madeja enredada es espléndida, que hablar o escribir es sacrificar la complejidad y la belleza por la comunicación. Pero hay otro tipo de instante más impresionante y menos cuantificable, porque no lo forman tanto pensamientos como… eso, impresiones, sensaciones que encajan de pronto y arman una certidumbre. No es un momento eureka, cuando uno resuelve un problema con una idea repentina. Es más bien una especie de epifanía, cuando uno deja de ver el mundo como problema y se descubre como solución. Lo explico mal. Es el momento cuando uno entiende que tampoco coincide exactamente con lo visto y no le pesa que así sea, cuando descubre la viga en su propio ojo y ve que sirve para apuntalar el mundo.

En ese instante de claridad no estaba abismado en complejidades interiores sino erguido en completa estatura. El tiempo seguía corriendo y las cosas seguían ocurriendo con igual nitidez, pero… distintas, como vistas desde arriba, desde un estrado. Desde ahí vio que uno de los tatuajes en el hombro de la barista eran dos ochos y no cuatro círculos, como había pensado a primera vista. Vio al señor del traje suspirar y trazar esas líneas en la mesa con la yema del índice. Vio las sienes rapadas del adolescente y el ángulo del móvil enfocando a la niña que no veía lo que estaba sucediendo. Vio el cuadro entero reflejado en el espejo tras el mostrador, reflejo que incluía la expresión de su rostro. Mi amigo volteó la espalda y salió del local casi corriendo.

Le cuento esto porque ayer leí un artículo que me hizo repensar el incidente. Habla del experimento que hicieron en una universidad norteamericana para delimitar el stade du miroir, es decir, la fase cuando el niño reconoce su propia imagen. Muy sencillo: marcaron a los críos con un crayón en la frente o en la punta de la nariz y comprobaron que los menores de veinte meses saludan su reflejo e interactúan como si fuera otro niño. Entre los veinte y veinticuatro meses, el niño finalmente se toca la marca y descubre que es ese que ve. Al final del artículo hay un video con extractos del experimento. Les brillan los ojos al reconocerse en el otro y se examinan con fascinación mientras una voz en off comenta el valor de la imagen corporal en la formación del yo, pero el interés dura poco y vuelven a los juegos. Excepto uno, un rubiecito que se mira muy serio con la mano en la marca y avanza dando pasitos laterales hasta que logra ver detrás del espejo sin perderse de vista. La voz no comentó nada al respecto.

Quisiera haber sabido del experimento antes, cuando mi amigo me contó lo que pasó en el café, porque le noté un tono medio arrepentido, como de reproche. Intenté animarlo diciendo que no era para tanto, que a veces era preferible correr a pecar. Así le dije. Me miró y dijo que yo no había entendido nada. ¿Usted tampoco? Ya somos dos.