Nos embriagamos hoy con el medio digital,

sin que podamos valorar por completo

las consecuencias de esta embriaguez

Byung-Chul Han

Álbum de Tinder

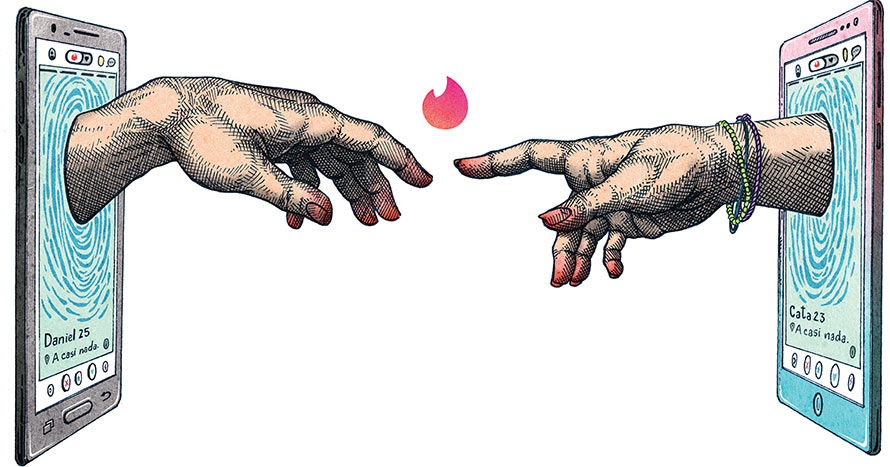

Daniel Bravo Andrade. Ilustración: Tobías Arboleda

Tengo las mujeres en la punta de los dedos. Melisa, veintiséis. Estudiante de la Universidad de Antioquia. No hay más información de biografía. Cuatro fotos, todas desde el mismo ángulo y con filtros. Hombros descubiertos, vestido de flores blancas y dientes de quien nunca ha fumado. Me gusta. Sandra, veintitrés. Corporación Universitaria Minuto de Dios. A dos kilómetros de distancia. Una sola foto. No me gusta. Kelly, veinticuatro. Ingeniera de alimentos, su canción preferida es de Los Petit Fellas. Cuatro fotos, en ninguna sonríe. No me gusta. Laura, veinticuatro. Ocho fotos, cinco de ellas frente a un espejo. En una tiene short rosado barbie y está de rodillas sobre una cama. El celular con el que toma la foto le cubre la cara a medias. Escalo por sus piernas bronceadas hasta llegar a los shorts que, recogidos, muestran el inicio de la curvatura de su culo. Dudo que Laura tenga veinticuatro. No me gusta. Isabel no, Alejandra no, Andrea no, Belén no, Elena no, Gabriela no, Valeria no, Sofía no, Viviana no, Laura no, Catalina Me gusta. Mucho.

Antes de Catalina salgo con Nadia, una argentina de veintitantos. Hace años vive en la ciudad, aunque conserva un acentico cantado que le sale bien con el insufrible orgullo porteño. Alienta a River y al Verde, como si a un humano le hicieran falta contradicciones. Nos encontramos en un parque y buscamos un bar oscuro; la penumbra oculta las imperfecciones del cuerpo; la primera cita, las del carácter.

La conocí en Tinder. Es de humor rápido y buena conversadora, pero sus fotos eran todas borrosas, desde lejos, parecía más fácil adivinar las facciones de Pie Grande. Después de unos días hablando por la aplicación damos “el salto” a WhatsApp y le pido una foto, como si eso asegurara que no me va a hacer el paquete chileno- argentino. Nos enviamos wasaps durante una semana. Ahora estamos acá, pidiendo la primera. Algo diferente habrán ocultado sus fotos pixeladas, porque su cara, y toda ella, resulta gustarme mucho.

A través del chat de Tinder no se pueden enviar fotos, probablemente para evitar una descarga de penes-no-solicitados. Antes de pasar a los órganos, hagamos un tour por el punto de partida, la aplicación. Imagínese que estoy sentado frente a una mesa sobre la que hay una baraja. Este grupo de cartas ha sido preseleccionado por Tinder según mis intereses personales: mujeres entre tantos y tantos años, a equis kilómetros de distancia. Cada carta contiene un perfil: nombre, edad, foto y la distancia geográfica a la que se encuentra quien a su vez está interesado en personas como yo (hombres, veinticinco años, etc.).

Comienzo a pasar las cartas. Inmediatamente después de leer cada perfil tengo que elegir si esa persona “Me gusta”, o no. También hay un “Súper me gusta”, disponible una vez al día, que le alerta a la otra persona de eso, de la presencia un poco alarmante de un “Súper me gusta”. Si alguien que “Me gusta” —a su vez sentada en su propia mesa con su baraja— se encuentra con mi carta y elije que le gusto, la aplicación nos avisa a los dos que somos un match (un igual, un partido, una cosa que hace juego) y habilita un chat entre nosotros. Lo que ocurra o deje de ocurrir después está más allá de sus “términos y condiciones”.

Como si una serie de coincidencias fueran suficientes para entrar en confianza, 45 minutos después de la primera cerveza estamos besándonos y pidiendo la segunda ronda. Nadia tiene piercings en lugares divertidos y el pelo rubio, largo hasta alcanzar otro lugar divertido. Sin embargo, a pesar de esta historia de amor sin precedentes, Nadia no fue mi novia, ni mi pareja ni mi amiga con derechos ni mi amiga a secas. Después de unos meses de encuentros esporádicos se enfantasmó; dejó de contestar su celular. O me bloqueó, ambos destinos igual de crueles por lo inciertos. De ella conservo las formas modernas de la nostalgia: conversaciones de WhatsApp, algunas fotos y una nota de voz donde escucho mi nombre con el acentico. A lo sumo puedo decir que fuimos matches, aunque en Tinder descubro que borró su cuenta o me canceló como match. Ni siquiera me queda la certidumbre de la conquista.

¿La tenacidad es un sinónimo de estupidez o de valentía? También fueron matches Maria, María Isabel, Laura, Aura, Elena, Yana, Alana, Susana, Tatiana, Roxan(a), Mariana con una ene, Marianna con doble ene, Juanita, Nathalia, Lizeth, Midori, Mila, Nele, Lynn, Mon, Zoe, Yhoce, Amalie, Christa, Jemym, Kitty, Cat, Kathe y un par más que como Nadia borraron su perfil algún tiempo después de que se decretara nuestro juego, o incluso inmediatamente después de que hiciéramos match. Con la mitad no pasó nada, con muchas no salí y algunas ni respondieron. Más que inflar algún ego torpe de machito, la secuencia habla del carácter de brochure de Tinder, su potencial de ser tan impertinente como un catálogo de cortinas. Sin embargo, no se dejen engañar: la experiencia de un cronista es subjetiva. Conozco otras historias, humanos fantásticos para los que cada match termina en una o más personas quitándose con afán los zapatos.

La preocupación por las fotos de Nadia nació con Carolina, otra de las que eliminó su perfil después de que hiciéramos match. El procedimiento para conocernos fue el mismo: hablar por Tinder, pasar a WhatsApp, encontrarse en un parque, buscar un bar, de preferencia oscuro, besos antes de la segunda cerveza. Sin embargo, ninguna sombra romántica podría haber ocultado que Carolina tenía por lo menos ocho kilos de más que sus fotos de la aplicación. En inglés le dicen a eso catfish, que desafortunadamente traduce bagre, y se usa para referirse a quien, a través de una identidad falsa o robada, se hace pasar por alguien diferente en internet. Por extensión se usa para aquellas personas que disfrazan en exceso su apariencia en el mundo virtual, o sea, todos somos bagres. No acuso a Carolina: fui miope y ella conocía el arte secreto de los ángulos y los encuadres, pero no puedo evitar confesar que, al igual que con Diana, sentí que sus fotos ocultaban algo más que mil palabras. Lo que molesta no es la gordura, sino la mentira.

Tinder prioriza las elecciones rápidas basadas en la apariencia. Los perfiles están conjugados en presente, exigen resolverse en el momento, no se puede ver el siguiente hasta no tomar una decisión y retroceder es una función paga. Al mismo tiempo, ¿qué importa una elección equivocada cuando el único costo para tomarla fue presionar un botón de corazón o uno de cruz? ¿Cuando por delante hay infinitas —o casi infinitas— opciones? Por lo menos el speed dating, uno de los antecesores de Tinder, requiere desplazamiento, presencia, conocer personas cara a cara y aguantarlas como mínimo cinco minutos antes de decidir si uno podría aguantarlas más tiempo.

Tal vez esa ansiedad fue la que me llevó a Laura, Maria, Cat y Nele, cuatro matches con los que no hablé. Ni un hola ni un chiste para romper el hielo, nada. Tampoco ellas a mí. Repasando sus fotos recuerdo que Laura dejó de ser atractiva cuando la miré con más detenimiento; me arrepentí de mi impulso inicial. Las demás no sé. Advirtiendo esto, cuando dos personas hacen match y no comienzan a chatear, Tinder deja mensajitos tiernos motivacionales como: “Un poquito de educación... ¡Di algo!” (Laura), “¿Que cómo ando? Con los pies” (Maria), “A todo el mundo le gusta recibir piropos” (Cat) y “El primero en mandar un mensaje, gana. Preparados... Listos... ¡Ya!” (Nele).

Con omnisciencia similar a la de Google, Tinder sabe muchas más cosas de mí que si hablo con mis matches o no. Sabe cuál es mi foto más efectiva y me recomienda que sea la primera en mi perfil. Sabe que estoy revisando mis conversaciones viejas y me ofrece descubrir las más de veinticinco personas a las que les gusto en este momento; veinticinco “matches al instante” a cambio de una suscripción Gold con funciones exclusivas, $15 400 mensuales, o una Plus, por $9200. Sabe que si después de meses de inactividad comienzo a usarla de nuevo es probable que esté soltero. Sabe que si eso pasa me da un boost de visibilidad, el mismo que puedo comprar por $12 500, o el paquete de diez a $78 000 pesitos, cobrados aparte de las suscripciones. Y sabe que su algoritmo funciona con números, por lo que independiente de carajadas/ayudas/superboosts cada perfil tiene asignado un puntaje oculto, que determina quién ve qué perfil: si yo soy un siete la aplicación me mostrará a otros siete, algunos ocho y varios seis, cinco, tal vez algún cuatro implorante.

El puntaje solía calcularse según 1) qué tan deseable y 2) qué tan activo era cada usuario. La deseabilidad contrastaba los sí recibidos con los rechazos obtenidos; por ejemplo, un “Me gusta” de alguien con un puntaje superior subía el propio. La actividad del usuario se medía con base en el uso constante y adecuado de la aplicación; por ejemplo, castigándome por no haber hablado con esos cuatro matches. El 15 de marzo de este año, Tinder® anunció que prescindiría de la deseabilidad, concentrándose solo en la actividad de los usuarios. Este ranking lúbrico es la base de muchas de las operaciones que ocurren tras la utilería. Si Tinder detecta que he pasado muchas cartas y no me ha gustado ninguna, aparecerá alguien con un puntaje superior al mío, asegurando el “Me gusta”. Un mayor puntaje significa una mujer más bella, más deseada, versión 2.0, da igual que nunca vea mi tarjeta o no se interese en mí, lo importante es ese fabuloso cebo que me mantiene enganchado.

Más desencuentros que fugaces noches de sexo. Con Juanita salí dos veces y no hubo chispa. Algunas semanas después me recomendó para una entrevista de trabajo. Me contrataron. El puesto era el suyo. La desterraron a otro departamento donde llenó bases de datos hasta el fin de su práctica. El resto de la empresa pensaba que éramos ex. A la primera salida con Mon también fue su prima, con la excusa de que su trabajo era junto al bar donde quedamos de vernos. No hubo cerveza, no hubo besos, no hubo trío, no hubo segunda cita. Con Nathalia hablé dos días y no dimos el salto a WhatsApp. María Isabel me dio su WhatsApp y no le escribí. Igual con Mila. Mariana con una ene respondió mi primer mensaje. Vi su respuesta cinco meses después. Estaba buenísima. A Susana le dejé de hablar por desinterés. Yana era una modelo ucraniana. Después del match me confesó que solo buscaba amigos y fotógrafos. Estaba buenísima. A Aura, después de verla “disponible” en Tinder, le escribí por Facebook. Aparece Catalina, muy por encima de mi liga. Lo sé porque uno conoce el límite de sus capacidades y porque llega justo después de una racha de noes. Dicen los que saben que los griegos nos dañaron con la idea de la media naranja. Pero Cata es radiante, perfecta para fantasear que hacemos match, salimos, envejecemos junto a dos perros que se llaman Pepito y Carbón. Tengo un último recurso, la bala de plata de los usuarios gratuitos, el “Súper me gusta” del día.

Lo último que se pierde es la esperanza. Puedo comprar uno más por $15 400.