Memorias de alias León

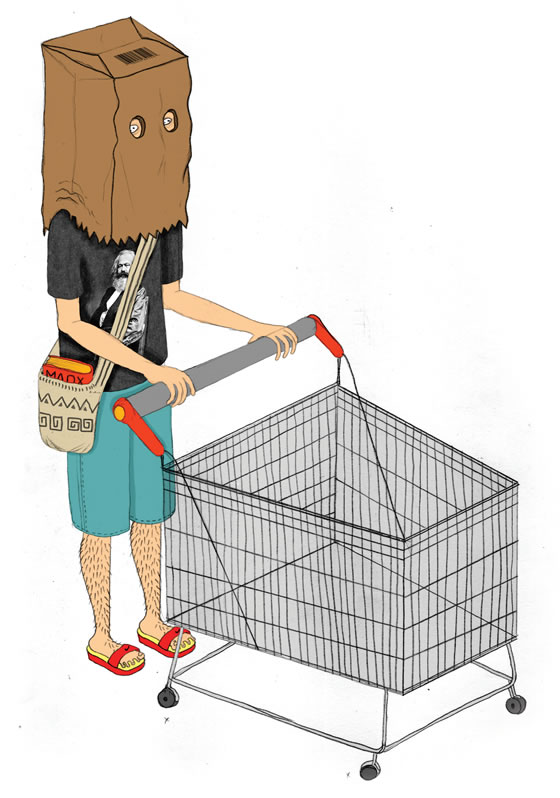

Luis Miguel Rivas. Ilustración: Titania Mejía

Fueron las pequeñoburguesas de la Universidad Pontificia Bolivariana (y en concreto las gemelas De Greiff) quienes me hicieron renunciar a la lucha por un mundo mejor y ocasionaron mi vergonzoso retiro del Grupo Comunista Revolucionario Marxista Leninista Maoísta Línea Presidente Gonzalo En Contra De La Política Neoliberal Gavirista y La Expoliación del Coloso del Norte, en el que milité con entrega y fervor hasta la nefasta noche en que fui invitado a esa fiesta en una finca del Oriente antioqueño, típica propiedad de la clase terrateniente.

Fueron las pequeñoburguesas de la Universidad Pontificia Bolivariana (y en concreto las gemelas De Greiff) quienes me hicieron renunciar a la lucha por un mundo mejor y ocasionaron mi vergonzoso retiro del Grupo Comunista Revolucionario Marxista Leninista Maoísta Línea Presidente Gonzalo En Contra De La Política Neoliberal Gavirista y La Expoliación del Coloso del Norte, en el que milité con entrega y fervor hasta la nefasta noche en que fui invitado a esa fiesta en una finca del Oriente antioqueño, típica propiedad de la clase terrateniente.

Al GCRMLMLPGCPNGYECN (en adelante seguiré llamando al grupo por sus iniciales para abreviar) había llegado gracias a mi amigo Boris (pongo aquí su alias en vez de su nombre real ya no por seguridad como en aquellos tiempos sino para ahorrarle el oprobio de que alguien reconozca al próspero ejecutivo en que se convirtió después de traicionar —al igual que yo pero por motivos menos nobles— la causa general en aras de sus intereses personales), quien a pesar de pertenecer a la clase opresora ostentaba una sensibilidad social que no tenían ni mis amigos más sufridos del barrio. Habíamos sido compañeros del colegio La Salle, donde él siempre destacó por su gran inteligencia y su talento para los deportes mientras yo era reconocido por no sobresalir en nada. Esto siempre generó en mí una sutil animadversión que salpicaba nuestra amistad con ocasionales estocadas venenosas, malinterpretadas por él como envidia pero que luego reconocí, gracias precisamente a los saberes a los que Boris mismo me indujo, como indignación de clase.

Luego de terminar el bachillerato nos dejamos de ver un par de años hasta que un día nos encontramos en la taberna El Garaje, donde yo oficiaba como mesero y a donde él empezó a acudir para llevar a cabo encuentros clandestinos con una mujer ajena. Un día la chica no asistió a la cita y como había pocos clientes me senté en su mesa, en la que reposaba un libro gordo con la cara de Papá Noel preocupado de Carlos Marx, y nos pusimos a conversar. Nos desatrasamos de nuestras vidas y luego hablamos del presente. Él estudiaba Ingeniería en la Universidad de Antioquia y yo Comunicación Social en la Pontificia Bolivariana (la paradoja del burgués adscrito a la educación pública y el proletario inmerso en un claustro burgués es motivo de otra historia que no es del caso contar aquí) y ambos estábamos muy interesados por la literatura. Así que desde el principio nos sumimos en una absorbente conversación que se extendió por días, semanas y meses, en bares, parques, tiendas y calles donde no parábamos de intercambiar impresiones sobre John Reed, Manuel Scorza, García Márquez, Julio Cortázar, Albert Camus, Pablo Neruda, Barba Jacob, César Vallejo, los surrealistas franceses, los beatnik gringos y los nadaístas colombianos (antes de que se volvieran uribistas). Hablábamos también de la realidad del país, de las injusticias que nos rodeaban y nos dolían, del sueño de una Latinoamérica unida y del compromiso político que había que asumir en determinado momento. Hasta que una tarde Boris apareció decidido, casi enojado, diciendo que era hora de dejar de hablar y hacer algo concreto y que él ya estaba en el camino. Fue cuando me invitó a hacer parte del GCRMLMLPGCPNGYECN.

La primera reunión a la que asistí fue en una casa enclavada en una loma, mucho más arriba del barrio Buenos Aires. Allí conocí a Antonio, el jefe de nuestra célula, un hombre bajito y macizo, de unos sesenta años, con una camisa de manga corta muy bien planchadita metida por dentro del pantalón y una agenda café debajo del brazo, que hablaba con palabras tajantes e irrebatibles como talladas en la misma piedra con la que le habían hecho la cara. También estaba Henry, el dueño de la casa, encargado de la formación académica y los asuntos operativos de la organización, alto, blanco, acuerpado y peludo, de ojos azules y una actitud montuna tan enfática que parecía cultivada. Y los otros seis compañeros de célula: dos universitarios de la edad de Boris y yo, un obrero metalúrgico de unos treinta años, un ebanista de pelo blanco y dos desempleados sin señales particulares. Ninguna mujer. Ahora que lo pienso, creo que una variación en ese solo detalle hubiera cambiado la historia que hoy les estoy contando. Y la de mi vida.

De entrada tuve dificultad para asimilar las costumbres y normas de conducta que regían nuestra organización. No por rebeldía (había entrado al grupo para ser rebelde y lo menos que pretendía era rebelarme contra los que me iban a enseñar a serlo) sino por puro despalomamiento. Mi espíritu era demasiado gaseoso, según me llegaron a decir, para una tarea tan concreta como la que nos proponíamos: tomarnos el poder. El primer inconveniente lo tuve con el seudónimo. Después de que Antonio certificó mis cualidades y escrutó mi pasado para evitar una posible infiltración, pasó a darme el apelativo con el que me identificaría en la vida clandestina: León. Nunca pude interiorizar ese epíteto, garante del anonimato y la seguridad. Cada vez que me llamaban en una reunión o en cualquier actividad: ¡León!, yo seguía mirando para donde estaba mirando sin darme por aludido, y cuando en algún encuentro me tocaba presentarme iba diciendo sin pensarlo: Miguel, mucho gusto. Entonces todos volteaban hacia mí, atónitos, con una mezcla de reproche y pánico en la mirada, porque la sola mención del nombre verdadero de uno de nosotros resonaba como el chillido estertóreo de una alarma que anunciaba la inminencia de la delación, de la captura y de la posterior tortura para todos. El fantasma de la tortura, tan cercano (y ni tan fantasma), nos acechaba en todo momento. Hablábamos mucho del tema y Antonio nos decía cómo actuar en caso de que alguno de nosotros fuera capturado. Había que mantenerse firme, mostrar la verdadera fortaleza frente al enemigo no sucumbiendo ni ante el dolor más terrible que nos pudieran infligir.

Una noche soñé que me habían agarrado los grupos paraestatales y que, luego de amarrarme a una mesa de baldosas, un encapuchado ponía frente a mi cara unas tijeras de podar mientras exigía a gritos que confesara dónde estaban mis compañeros. Antes de que la punta metálica hiciera el primer contacto con mi piel arranqué a contar con pormenores quiénes conformábamos el grupo, cuántos éramos, cómo funcionaba la estructura, dónde nos reuníamos, cuáles eran nuestros planes próximos, dónde creía que se guardaba la plata y qué ruta de bus había que coger para ir a la casa de Buenos Aires. No confesé nada relacionado con armas porque mi paso por el GCRMLMLPGCPNGYECN se redujo al período de formación previo a las salidas de campo y la misión más audaz que ejecuté fue pintar “Fuera Yanquis de Centroamérica” en un muro. Desperté avergonzado y deprimido por mi traición subconsciente. Incluso pensé, por primera vez, en retirarme. Pero cuando se lo conté a Boris, me miró con una sonrisa comprensiva y me palmeó diciendo que no me preocupara, que un sueño no bastaba para dar cuenta de mi verdadera fortaleza, que levantara esos ánimos y mejor me preparara para la “Escuela” que teníamos ese fin de semana.

La Escuela era una encerrona que hacíamos al final de cada mes en la casa de Henry, desde el viernes en la noche hasta el domingo por la tarde, donde nos dedicábamos a estudiar y debatir textos de Mao Tse- Tung y el presidente Gonzalo y a escuchar las aclaraciones de Antonio sobre conceptos fundamentales de El Capital. Para subsidiar los gastos de manutención y materiales de esas jornadas había que aportar una cuota para la que yo ahorraba durante todo el mes con gran entusiasmo. Esos encuentros tenían un nosequé místico que me dejaba la sensación de estar verdaderamente comprometido con algo que no fuera yo mismo. Algo parecido a lo que sentía luego de salir de misa en mi más ferviente período católico. Fue en una de esas jornadas cuando se me arrimó Antonio mientras yo leía un libro. Al ver que no era literatura marxista me preguntó con curiosidad paternal.

—¿Qué andás leyendo?

—A Fernando Pessoa.

—Eso es pesimismo pequeñoburgués —y voleó la mano haciendo un gesto de fastidio.

No dijo nada más. Tampoco me prohibió leerlo. Pero yo continué la lectura con un mal sabor en la conciencia. Y hasta con cierta rabia con Pessoa.

A todas estas seguía adelantando mis estudios, no sin cierta vergüenza, en la Universidad Pontificia Bolivariana, fortín de la pequeñoburguesía vernácula. Para contrarrestar la culpa asumí mi permanencia en esos claustros como la oportunidad de filtrarme en la vida cotidiana del enemigo y conocer su mentalidad. Empecé a participar en sus fiestas y reuniones tomando anotaciones. Observé que existía, también allí, cierta ortodoxia en virtud de la cual, por ejemplo, un individuo que usaba determinada marca de ropa o mostraba ciertos gustos no autorizados por el estándar era reprobado con el mismo gesto de fastidio de Antonio frente a Pessoa. Palpé también en esa organización la existencia de un terror general, aún más agudo que el propiciado por el fantasma de la tortura, ante la sola idea de no estar en el mismo nivel socioeconómico de la comunidad. Además encontré individuos que tenían problemas para asimilar las costumbres y normas de conducta del grupo, ya fuera por falta de suficientes recursos materiales o por simple despalomamiento. Con estos últimos empecé a relacionarme estrechamente. Y ese fue el problema. Me involucré tanto con el objeto de estudio que terminé consiguiendo amigos. Caído en la trampa del afecto y la comprensión ya no me fue posible protegerme de ellos reduciéndolos a un calificativo genérico, y empezaron a adquirir, peligrosamente, personalidades particulares con nombres propios: Javier, Bernardo, Rafael, Juan Guillermo, Samuel, que al igual que en el GCRMLMLPGCPNGYECN eran suplantados por los alias de su particular militancia: Javi, Beni, Rafi, Juangui, Sami. Fue este último, Sami (alto, mono, zarco y cuajo), el que propició mi contacto con las gemelas De Greiff, alias Ani y Susi.

Para dar una idea precisa de las dos gemelas describo a una: alta, estilizada, pelirroja, piel blanca nacarada, labios como gajos de mandarina y ojos verdes. Aparecían siempre que había fiestas o reuniones en las que estuviera Sami, a quien reverenciaban sin disimulo. Cuando él me las presentó en unas fiestas culturales percibí en su saludo algo que no pude distinguir entre interés o curiosidad morbosa, pero que en todo caso no se trataba de indiferencia.

Un viernes de fin de mes, después de clases, salía yo raudo y directo al sagrado ritual de la Escuela en casa de Henry cuando Sami me detuvo en la puerta de la facultad: “Las gemelas quieren hacer una fiesta conmi… con nosotros, en la finca del papá”, dijo agarrándome del brazo y matándome el ojo. Lo miré incrédulo y él estiró la trompa en dirección a un murito donde estaban sentadas las gemelas sonriendo con malicia. “Una parranda privada, erótico-musical- literaria”, dijo que le habían dicho. Miré el reloj y pensé en mis compañeros de la Escuela: los vi discutiendo las cinco tesis filosóficas y mirándole la cara a Antonio. Luego miré en la distancia los cuatro gajos de mandarina de las bocas de las dos gemelas sentadas en el murito. “Ellas ponen la comida y la casa. Vamos en mi carro, entre los dos pagamos la tanqueada y compramos el trago”, remató Sami. Metí la mano en el bolsillo del pantalón y palpé el zurullo de la plata para la Escuela. Volví a pensar en las caras de mis compañeros del GCRMLMLPGCPNGYECN, dudé un momento, lo pensé bien y giré con determinación hacia Sami: “Va pa esa”, le dije.

A las nueve de la noche estábamos los cuatro en la cabaña suiza del Oriente antioqueño, sentados frente a la chimenea, con de a vaso de whisky en la mano. Sami hablaba con su voz encantadora, Susi y Ani lo miraban sin pestañear y yo las miraba a ellas. A las diez de la noche Sami bailaba con Ani, hipnotizada, mientras yo amacizaba a Susi y clavaba mis ojos en los suyos que permanecían concentrados en Sami. A la una de la mañana estaban Sami, Ani y Susi encerrados en una pieza y yo me emborrachaba recostado en la chambrana del corredor oyendo los sonidos de la naturaleza mezclados con los griticos de la gemelas y los jadeos de Sami, mientras reflexionaba sobre la diferencia entre el chirrido de los grillos de las fincas pequeñoburguesas y el de los grillos de los sectores populares.

Al día siguiente llegué a la casa sin un centavo y con el peso de la traición en la conciencia. Entré a mi cuarto y me quedé mirando el bordado en hilo chino con la cara de Carlos Marx que tenía en la pared. Lo desprendí, lo doblé con tristeza y llamé a Boris. Cuando llegó a mi casa se lo entregué: “Tenelo vos, yo no lo merezco”. Le comuniqué mi decisión de retirarme del GCRMLMLPGCPNGYECN y le conté las razones. Esperaba que me palmeara y me dijera, con una sonrisa de consideración, que eso no valía la pena y me invitara a seguir adelante. Pero no dijo nada. Tampoco me recibió el bordado. Se limitó a asentir, apretó mi hombro y caminó hacia la puerta. Antes de que se diera vuelta alcancé a ver en su mirada el brillo de una traición mucho más grande que la mía y que, incluso en el terreno de la ignominia, le otorgaba, otra vez, un estatus superior. Luego supe que esa misma mañana lo habían llamado a ofrecerle un sueldo millonario en la multinacional de la que hoy (cumpliendo su sueño juvenil de un continente unido) es representante para América Latina.