Doce balas para Javier

Andrés Montoya. Ilustración: Verónica Velásquez

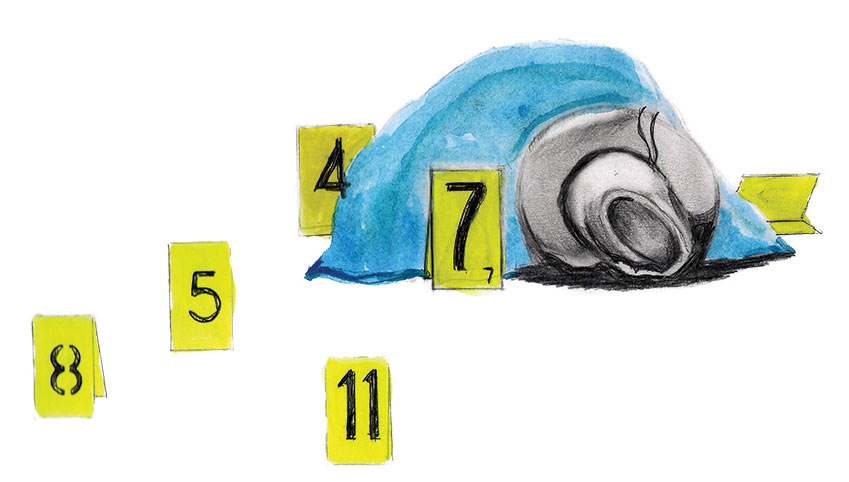

Una manta. En la calle Vicente Riva, Culiacán, noroeste de México, hay una manta. Al lado de la manta un sombrero Panamá y alrededor del sombrero doce casquillos de bala. Doce. Bajo esa manta yace el cuerpo de Javier Valdez. Un periodista con los huevos rellenos de metralla. Cincuenta años había cumplido un mes atrás.

En un folleto en la secundaria escribió sus primeros artículos, pinceladas de esa Culiacán provinciana de principios de los ochenta, cuando las Lincoln negras y los cuernos de chivo, AK-47 en la jerga mexicana, no asomaban en el paisaje. Ingresó, vaya uno a saber por qué, a estudiar sociología. Pero el periodismo ya había hecho lo suyo. Lo había inoculado. De la misma forma que el narco lo haría con buena parte de Sinaloa, arrastrándose desde la sierra, cubriéndolo todo, sin prisa, sin remedio. Como la brea.

Convencido de la urgencia de que Culiacán tuviera un medio independiente, ajeno a los partidos, inmune a las coimas, fundó el semanario Ríodoce con tres colegas. Corría el año 2003. Ahorcados por la pauta se las arreglaron para pagar la nómina y sobrevivir. En una ciudad pequeña, vigilada por el omnipresente ojo del narco, Ríodoce brotó en la polvareda con el firme propósito de estorbar. Un nuevo jugador llegaba a la plaza para incomodar al gran hermano. La granada que les arrojaron en el 2009 los puso en aviso.

Nada sería fácil.

Objeto inverosímil para plasmar el lienzo del crimen organizado. Optaron por no callar. “Malayerba” tituló su columna. Libreta en mano anduvo por la boca del Cartel como el Chapo por su casa. Conocimos los colmillos de la bestia, puntiagudos, ávidos:

“Lento pero firme, caminó hacia el automóvil. Les preguntó, ya arredrado, a qué se dedicaban. Pero nadie lo escuchó. O nadie le contestó. El agente sacó una lamparita. Temblaban sus dedos, la mano entera. Arrojó luz al interior. Descubrió cinco rostros veinticincoañeros: miradas frías, sonrisas incompletas. Siguió por los interiores. No pidió que se bajaran. No se animó. Dio con sendos cuernos de chivo. Dedos en el gatillo. El del copiloto le apuntaba. Calma jefe. No hay bronca, jefe. Qué calma ni qué chingada. Qué quieres. ¿Quieres saber a qué me dedico? ¿Qué no ves, cabrón?, soy malandrín y ando cuidando a un narco. Que le vaya bien, jefe. Adelante. Y se quedó ahí, con su linterna bicolor y esa luz que parecía morir por las pilas bajas”.

Conversó con gatilleros, expendedores de esquina, cultivadores, narco júniors, jefes de plaza, policías honestos y policías sedientos de venganza, caleteros, alcaldes y diputados, forenses, asesinas a sueldo con códigos de honor, huérfanos de la violencia, sicólogos, viudas, defensores de Derechos Humanos, periodistas, madres de pesos pesados y madres que buscan a sus hijos en las arenas del desierto.

Forjado como reportero en el asfalto describió sus calles hasta el agotamiento. Se valió de los recursos del cine, bebió la sangre de los poetas de su tierra y echó mano sin contemplaciones de las riquísimas expresiones de la jerga culichi. Música, música pura. Nadie saldría indiferente a sus versos de cada lunes. La nueva historia de México, la que inicia el 8 de diciembre del 2006 d. C. cuando el gobierno de Felipe Calderón le declaró la guerra al narco, está escrita en malayerbero. Los lunes, mis lunes, perdieron su gracia.

Premonición o retrato perenne de su ciudad, escribió alguna vez: “Si vas a Culiacán no voltees. No veas a la gente de otros carros. Ni grites ni reclames. No pites. No cambies de luces. No manejes en chinga ni andes rebasando. Y si voltean a reclamarte y te cambian las luces y te gritan y te pitan y te pasan en chinga por un lado, rebasándote, no los peles. Las camionetas, esas grandotas, monstruosidades que todo lo minimizan, son las que mandan. Ellos, los narcos, son los dueños. Y con ellos esa fauna consustancial: los pistoleros, los que venden droga y los que la cobran, los que siembran y la bajan al valle y luego la llevan a la costa, los ayudantes, los mandaderos. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera de ellos puede matarte. Y no pasará nada”. No pasará nada.

Ocho libros después, cuatrocientas columnas más tarde, a las doce en punto del 15 de mayo, dos encapuchados lo interceptaron. Salía del periódico con su Panamá. Que te bajes del carro, cabrón, que te arrojes al suelo, hijo de la chingada. Un periodista, desamparado, con dos armas de fuego apuntándole. La viva imagen del oficio en el país azteca. Imagino lo que pasó por su cabeza y me estremezco. Pero lo prefiero allí, bocabajo, tiroteado en el pavimento bajo el sol ardiente del mediodía, y no levantado y torturado y a medio sepultar en un paraje abandonado. Era su gran terror. Su mujer no lo habría soportado. A pesar del batacazo, por fortuna para la sociedad mexicana, Ríodoce seguirá haciendo lo único que sabe hacer: reportear.

Mientras el presidente Peña Nieto se tomaba unos segundos para redactar un tuit exigiendo investigar el crimen, un grupo de comunicadores se agolpaba en las afueras de la Secretaría de Gobernación, en la capital, para gritar basta ya. Los editoriales rezumaron indignación. Sus lectores estallaron de rabia. Era el sexto periodista asesinado en México en lo que iba corrido del 2017. Era. Horas más tarde balearon a la subdirectora comercial del semanario El Costeño, en Jalisco. En el ataque murió Jonathan Rodríguez, su hijo. Tenía 26 años. Recién se iniciaba en el periodismo. Tres días después fue secuestrado el periodista Salvador Adame, en Michoacán. El siguiente está al caer.

Prendo la grabadora y escucho tu voz. Serena, diáfana, sin dramatismos. “Tenemos que contar las historias del narco desde abajo, desde la calle, de cómo se echó a perder un barrio, una colonia, un pueblo. Contar las historias de las personas puede ayudar a que la gente entienda el problema. Es una forma de recuperarnos del hartazgo, del silencio. Esa es nuestra responsabilidad ética”. Ignoro cuántas veces me repetiste que escribir es un acto de fe y esperanza, y que si dejabas de hacerlo morirías. Ahora, con el corazón encogido, lo entiendo todo. Teclear a toda madre era tu única salida. No te ibas a permitir morir de amargura. Eso nunca.

Parece que fue ayer que nos vimos por última vez. Nos reunimos en mi casa con Gris y Lina y los hijos y hablamos del futuro. Estabas feliz por el matrimonio de Tania y le entramos al whisky y te pedí, por favor Javier Arturo, que no fueras a usar en su boda esa camiseta con el esmoquin estampado en el pecho que tanto te gustaba. ¿Querías ser abuelo? No lo sé. Por la forma como sostuviste en brazos a mi hija cuando nació diría que sí. Establecimos paralelos entre Medellín y Culiacán. Ciudades hijas de la barbarie, ciudades que nos parieron y que nos convirtieron en periodistas. Días después, en mi biblioteca, abriría uno de tus libros al azar, Los huérfanos del narco (qué paradoja). Encontré esta dedicatoria, escrita a hurtadillas aquella noche.

“Para mi gran amigo, cómplice y hermano. Con un chingo de gusto, para que no nos arrebaten el mañana ni nos maten las esperanzas. Salud, bato y morras. ¡Con todo mi amor, Javier Valdez!”.