Una sala de velación puede incluir tragedias inesperadas, acosos sobre el protagonista, negocios de última hora. En San Pedro Sula, Honduras, los narcos rondan las funerarias en una especie de redundancia macabra. Los señores piensan en el envase y en el envío.

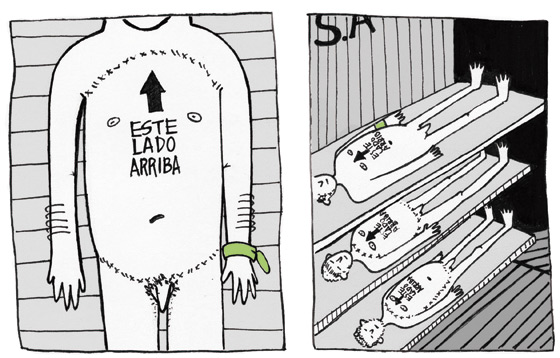

Este lado arriba

Andros Lozano. Ilustración: Alejandra Congote

La inconsolable madre velaba el cuerpo de su hijo Amílcar cuando vio llegar al tanatorio a aquellos dos rostros desconocidos. Uno de sus hermanos se le acercó, la agarró del brazo y, al oído, le susurró: “Mi niña, estos señores buscan hablar contigo. Dicen que quieren proponerte algo”. Yasmin Martínez —57 años, tez morena, cuerpo chiquito, trasero voluminoso y gafas de pasta negra que esconden unos ojos achinados color ébano— se alejó unos metros del tumulto que rodeaba el endeble féretro del menor de sus siete hijos y, a continuación, se secó las lágrimas que no había dejado de derramar desde que la noche anterior dos jóvenes motorizados tirotearon a su pequeño con una pistola calibre 45 en la puerta de un prostíbulo. Al parecer, habían discutido horas atrás. Sumamente extrañada por la inesperada visita, la mujer escuchó con atención.

“Señora, voy a serle sincero —dijo uno de los dos hombres, ambos de unos treinta años, fino bigote, pantalón vaquero, camiseta de tirantes, que se presentaron sin revelar sus nombres—. Queremos comprarle los restos de su chico. Si acepta, le pagaremos muchos dólares y le daremos sepultura allá pasando Copán”.

Antes de que la mujer pronunciara siquiera una sola palabra, aquellos señores, como si en algún instante de sus existencias hubiesen tenido el más mínimo respeto hacia la vida ajena (tampoco, al parecer, hacia la muerte ajena), añadieron: “No hace falta que nos responda horita, volveremos más tarde”. “Piénselo con calma, mi señora, lo mejor es que usted se pare a meditar”, le espetó el otro hombre antes de estamparle un beso sobre su frente. Un beso que la dejó helada.

***

La mañana de este martes de mayo de 2013 se ha levantado nublada sobre la colonia Nuestra Única Esperanza, en San Pedro Sula, Honduras. Sin embargo, la sensación de calor es fuerte por la humedad del ambiente. Ataviada con una camisa negra ancha y un pantalón vaquero que intenta disimular su más que notable gordura, Yasmin me abre las puertas de su casa tras imponer una sola condición para la celebración del encuentro: “No habrá foto alguna”.

Delante de una taza de café ardiente y sentados a una mesa blanca de plástico en el patio destechado donde comen sus gallinas, la mamá de Amílcar recuerda con nitidez aquel encuentro de un año atrás, cuando ella, viuda y sin trabajo, aún se retorcía de dolor por la muerte a tiros de su hijo de veintitrés años y una pareja de hombres le propuso comprar el cuerpo de su “pequeño”.

“Al principio dudé. Dudé mucho. Incluso pensé que mi hermano andaba liado con ellos. Luego… Luego…”. Yasmin, casi absorta, fija la mirada en su taza de café. Da la impresión de sentirse culpable por lo que hizo. “Luego, cuando volvieron, acepté. Aunque suene a diablos, les vendí el cuerpo de mi Amílcar”. Yasmin rompe a llorar mientras recuerda aquel trance, quizás el más amargo de su vida. Su hijo Wilfred, presente durante los sesenta minutos que dura la cita, trata de consolarla, aunque sin éxito. “Mamá, no llores —le dice—. Amílcar ya estaba muerto. Lo único que cambiamos es su destino a la hora de ser enterrado”.

***

Naciones Unidas ha señalado a Honduras durante los dos últimos años (2012 y 2013) como el país sin guerra más violento del mundo. La corrupción policial, los grandes clanes del narcotráfico y las maras Salvatrucha y Barrio 18 se llevan la mayor parte de culpa. También el que en un Estado con ocho millones de habitantes tenga en circulación 1,2 millones de armas aproximadamente. De ellas, se calcula que setecientas mil no tienen amparo legal.

Es lógico pensar que en el país más violento del mundo también se encuentre la ciudad con el mayor índice de muertes violentas de todo el planeta. Así es. San Pedro Sula, con una tasa de 187 homicidios por cada cien mil habitantes, se sitúa en la primera posición de tan dramático ranking. La solvente organización mexicana Seguridad, Justicia y Paz, que realiza estudios a nivel mundial sobre este fenómeno, le ha otorgado ese dudoso honor por tercer año consecutivo (2011, 2012 y 2013). El año pasado el segundo lugar correspondió a Caracas y el tercero a Acapulco, con tasas de 134 y 113 homicidios por cada cien mil personas respectivamente.

***

A esta hora de la noche son pocos los que se atreven a caminar o a manejar su auto por las calles semidesiertas y casi en penumbra de Tegucigalpa, la capital hondureña. Los mareros sí, pero tienen ventaja: van armados hasta los calzones. Ellos, aunque lo disimulen, también temen a la muerte. Aquí dentro, en el jardín de una vivienda convertida en un restorán a cielo abierto, solo se escucha el rodar lejano de los coches. El establecimiento está cerrado y apenas acompaña el silencio. Serán necesarios unos minutos entre el espeso negror para que nuestras pupilas se dilaten como las de un felino y logremos divisar aquello que tenemos delante. Hasta este momento no hay apenas palabras, salvo las de cortesía.

Es ahora cuando Nelson y yo hemos reconocido nuestros perfiles, dos cuerpos enfrentados en una mesa vestida con un mantel de tela blanca. Desde los cielos, una luna similar a un gajo de naranja ejerce de notaria del encuentro.

En realidad, Nelson no es Nelson. Mi confidente es un alto funcionario antinarcóticos de Honduras que no puede develar su verdadera identidad. Si lo hiciera, “duraría vivo lo mismo que un billete de cinco dólares prendido con un mechero”. Y Nelson quiere seguir viviendo. En casa esperan hijo y esposa.

Ha llegado a la cita tras insistirle durante semanas. Le he citado porque quiero que me cuente cómo actúan en Honduras los grandes cárteles de la cocaína cuando desde hace un lustro en México se les está haciendo la guerra. Pero antes de ahondar en esas insignificancias para él, Nelson se detiene en su sinvivir diario, un infierno terrenal con pinta de ratonera.

“Me alimento de lo que yo cocino. Temo que los narcos compren a alguno de los míos y me envenenen. Duermo en la jefatura rodeado de cuatro o cinco furgones con las luces encendidas y algunos de mis veinte chicos de confianza patrullando”. Nunca pensé que Nelson arrancaría su relato destripando sus pánicos más íntimos.

Según avanza la conversación, Nelson me contará que mañana, casi de madrugada, volverá a su particular averno como jefe circunstancial del departamento policial de Copán, en la frontera con Guatemala. Exige que no diga cuánto tiempo lleva en el cargo ni cuándo se produce esta conversación. De hacerlo, si alguien echa cuentas, lo dejaría vendido.

“Allí nadie aguanta mucho tiempo. Hay tres opciones: que te maten por joderles, que te compren con mucho dinero o que sobrevivas unos meses luchando contra ellos. Luego, te sustituyen”.

***

Aquellos dos extraños hombres volvieron al tanatorio hora y media después en busca de Yasmín. Fueron noventa minutos en los que la madre sopesó la oportunidad única que se le planteaba fortuitamente. Pensó que Amílcar ya no iba a volver y a ella le vendría muy bien el dinero. Su marido había muerto tres años atrás y ella, con cuatro de sus hijos todavía viviendo en casa y sin empleo, no lograba encontrar trabajo porque es analfabeta y tampoco aprendió un oficio nunca. Su situación económica nunca fue holgada —procede de una familia de campesinos de un pueblito al sur del país— y, tras enviudar, las estrecheces monetarias no dejaban de acosarla.

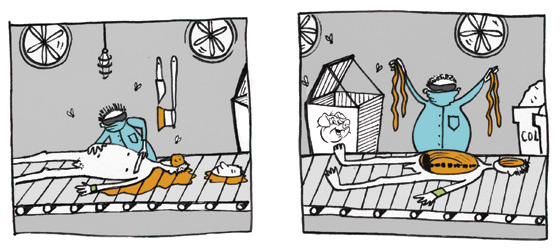

Tras unos minutos de conversación alejados de la gente que velaba los restos de Amílcar, Yasmin y los dos hombres pronto cerraron los pormenores del acuerdo. La mujer cobraría 8.500 dólares —aunque el lempira es la moneda oficial hondureña— y ellos, esa misma noche, se llevarían a su hijo muerto en un falso coche fúnebre que portaba una corona de flores en la puerta trasera para no levantar la más mínima sospecha. Al día siguiente trasladarían el cuerpo fenecido a una finca cercana a la frontera con Guatemala y allí lo enterrarían en la más pura soledad, sin amigos ni familia que le dieran un último adiós. No hubo ni un detalle más.

“Solo quiero saber algo —dijo Yasmin—. ¿Por qué necesitan el cuerpo de mi niño?”

“Son solo negocios, no se preocupe mijita, son solo negocios. Trataremos bien a su niño” —le dijo el hombre que un par de horas atrás le había estampado un beso sobre la frente con la misma sangre fría que un león ataca a su presa.

Así ocurrió. La mujer comunicó al tanatorio que había decidido enterrar a su hijo con “otra” compañía fúnebre y que en unos minutos vendrían por el cuerpo. Yasmin no entendió muy bien por qué no le pusieron impedimento alguno, pero luego pensó que alguien del personal del tanatorio también sacaba tajada de aquel negocio.

Al cabo de un rato la extraña pareja volvió a aparecer con el vehículo fúnebre. Uno de ellos se bajó del coche, apartó a Yasmin a un lado y le entregó un maletín marrón con 8.500 dólares. “Puede contarlo si quiere —le dijo a la madre de Amílcar— pero no falta ni un solo billete. Somos fiables en los pagos”. Ella se fio.

Con el féretro ya en la calle, antes de cerrarlo y de que cuatro de sus hijos lo introdujeran en el coche, Yasmin dio un último beso en la mejilla de Amílcar. Entre lágrimas y en silencio, hablando para sus adentros, le pidió que la perdonara.

A esta escena le siguió un portazo, un motor de coche arrancado y una madre desolada.

***

La cita con Nelson transcurre entre la noche cerrada. Cuenta que una vez llegue a Copán trabajará durante diecisiete días seguidos. Mientras pisa esas tierras fronterizas con Guatemala nunca se desprende del mal sabor de boca que le provoca la sensación de que todo lo que hace sirve de poco. Él, empeñado en combatir a los mercaderes del polvo blanco, ha visto que las tretas del narco no tienen fin. “Con ellos, la realidad supera a la imaginación más retorcida”.

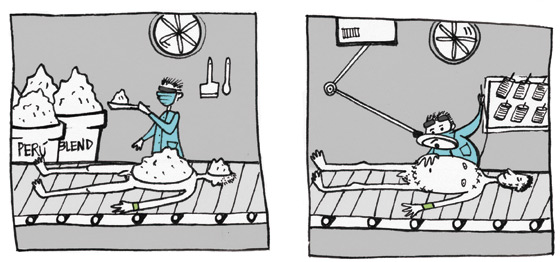

Mi fuente, la más desconfiada con la que he tratado nunca, explica que por las carreteras del departamento de Copán cruza la coca procedente de países como Perú, Colombia y Venezuela. Nelson confirma lo que ya había subrayado un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos: el 79 por ciento de la coca que sale del sur del continente americano pasa por aquí de camino a los países del norte. También añade que distinta información clasificada que ha tenido en sus manos detalla que los cárteles de Sinaloa y de Los Zetas se disputan el control de territorios hondureños para el almacenaje y tráfico de drogas.

—Primero desplazan la droga en narcovuelos, o por vía marítima, que llegan a los departamentos del oriente de Honduras, como el de Olancho. Allí, en grandes fincas, tienen sus propias pistas de aterrizaje. Si lo hacen por el mar Caribe, por ciudades como La Ceiba o Trujillo, solo tienen que comprar a los guardias que hay dispersos en distintos puestos costeros de control.

—¿Cómo trasladan la droga hacia el oeste del país?

—Hasta hace unos meses, en San Pedro teníamos que tener cuidado con las ambulancias. Compraban a sus conductores o se hacían fabricar réplicas exactas a las verdaderas para trasladar grandes cantidades de coca de forma rápida y sin levantar sospechas. Pero ahora los narcos han ido un poco más allá. No respetan ni a los muertos.

Nelson se detiene unos segundos. Por primera vez en toda la noche parece ponerse nervioso. Lo veo jugueteando con sus manos y pienso que quizás ha hablado más de lo que tenía pensado. Sin embargo, tras un impasse que me resulta interminable, decide seguir con su narración.

—Utilizan a los muertos como envases para su mercancía. Contactan familias sumamente pobres que han perdido a algún miembro para comprarles sus restos. Les ofrecen hasta diez mil dólares por el cuerpo y les pagan el entierro en pueblos fronterizos con Guatemala, en lugares como El Paraíso, Copán Ruinas o Santa Rosa, donde sus alcaldes son parte del negocio. El traslado lo realizan en falsos coches fúnebres. Una vez allí, tras haber previamente vaciado, rellenado con fardos de coca y cosido los cuerpos, los reabren.

Pero la droga aún continúa en Honduras. La siguiente casilla, cuenta Nelson, es Guatemala, adonde debe llegar. Desde ese país partirá de nuevo en avionetas o en pequeñas embarcaciones hacia el norte del continente. Mi fuente explica que es en las carreteras de Copán donde él y su gente actúan a diario realizando controles sorpresa o emboscadas a convoys de todoterrenos cargados hasta los topes de coca y con gente armada con metralletas y fusiles.

—¿Es eficaz este tipo de operativos?

—Era. Cada vez lo es menos. Los narcos poseen grandes haciendas a ambos lados de la frontera. Compran inmensas extensiones de terreno para moverse sin miedo. Antes la trasladaban por carretera pero desde que los jodemos, usan animales de carga amaestrados, principalmente bueyes y mulos, para que trasladen la cocaína de un país a otro por las montañas boscosas que los separan. Son apenas unos kilómetros sin valla fronteriza.

Nelson decide interrumpir abruptamente la conversación. En el reloj de su muñeca ha visto que la cita se ha alargado más lo esperado y que ya debería estar en casa descansando. “Adiós, mi hermano”, me dice. De aquel encuentro hace año y medio y Nelson ya no se dedica a combatir al narco. Ahora trabaja como agente especial para la inmigración irregular de hondureños hacia los Estados Unidos.

***

Frente a un céntrico hotel de San Pedro Sula, José espera paciente a que algún cliente se monte en su taxi. El hombre —52 años, pelo encanecido, pantalón vaquero y camisa azul claro— cuenta que las maras imponen el llamado “impuesto de guerra” en su sector y también en otros como el de las pulperías, el transporte de mercancías en camión, en la hostelería de las colonias más conflictivas… Pocos escapan a su intimidación.

“O pagas o te matan”, dice el taxista. Él, para poder trabajar tranquilo, paga trescientos lempiras semanales. La cuota es más alta para los camioneros: tres mil lempiras cada siete días.

En la ciudad más violenta del país más violento del planeta, al crimen organizado algunos le llaman “negocios, mijita, solo negocios”.