Una criatura extraña

Gisela Posada

La poesía por esos días andaba

en la cabeza. La habíamos encontrado

como la respuesta a

todo. Al afán desmedido y loco

de la gente, a sus ansias de dinero,

a la inutilidad y a ese llamado molesto

de “ser alguien”. Por fin algo como

el nadaísmo había aparecido y nos llegó

por vía directa a la sangre. El entusiasmo

creció al saber que en el restaurante

Versalles de Medellín encontraríamos

sentado, en su silla de ruedas, al poeta.

Todo mundo y, en especial, los guetos literarios

hablaban de él.

Quienes podían acercársele y sostener

una conversación con él lo consideraban

toda una proeza. Cuando lo

vi por primera vez, con ojos jóvenes y

uniforme de colegiala, no podía creer,

ni siquiera sospechaba que los poetas

existieran, que eran de carne y hueso.

Había alguien que no se dedicaba

a ser zapatero, comerciante, mafioso,

maestro, abogado, conductor o jefe;

había alguien que había decidido ser y

vivir como poeta. ¿De qué vive un poeta?

Pues de la poesía, ese lucro cesante

que no tiene más interés que el propio,

que no tiene más validez que el tamiz

de sí mismo y solo alcanza el nivel de la

buena poesía cuando se instala con voz

propia en el desorden de las palabras.

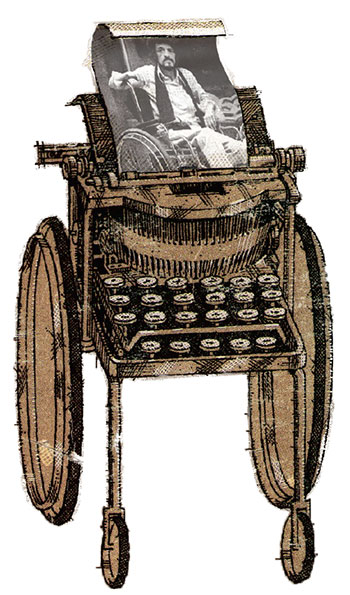

Darío Lemos tenía un aspecto complejo,

un aire de hombre por fuera de

las taxonomías. Verlo era darse cuenta

de que al frente había una criatura extraña,

de ojos ahuecados y profundos,

voz áspera, cuerpo delgado, y sus piernas

vestidas con pantalón de señor serio,

sin zapatos y en medias. De dientes

descuidados y la nariz larga. Ante él las

palabras eran inútiles. Intentar un diálogo,

imposible. Con él la contemplación

y el silencio eran una regla tácita.

Alguna vez le escuché decir, “encontrémonos

para que callemos”.

En medio de las osadías escolares,

un día que no tenía dónde dormir resolví

llevármelo para mi casa en Manrique:

la casa de mis padres donde vivíamos

siete personas. Lo cubrí con una cobija

naranjada para el ingreso en su silla de

ruedas por el corredor, como si estuviera

entrando un electrodoméstico de segunda,

y lo escondí en la última pieza, ubicada

al lado del patio de ropas, lejos del

corredor principal y de la circulación de

los habitantes de la casa. Entre una hermana

mía y yo le dimos lecho y comida,

y hasta lo entretuvimos cantándole canciones

de la nueva trova cubana. Estuvo

allí por tres días hasta que mi mamá

se dio cuenta y arremetió con su escándalo.

Tuvimos que decirle que se trataba

de un acto de caridad para ver si así

lográbamos algo de compasión, pero el

rumor de que Darío tenía tuberculosis

pudo más que la fe. Hubo que salir con él

de nuevo a la calle, sin techo ni refugio

en la noche inminente.

Santa Elena fue su última morada.

Una casita de bareque antigua y

misteriosa que mi hermana Sarah había

alquilado, y en la que estuvimos algunos

jóvenes custodiando sus últimos

días. En el cuarto exterior se quedó Darío,

quieto y mudo como era de rigor. Su

cuerpo reposaba en una cama pequeña

sin barandas al lado de la pared, a mano

conservaba un fogón y una olla con agua

en la que hacía papas cocidas y huevos.

Esa era su sencilla dieta de convaleciente.

Ah, y la marihuana, que según él era

una legumbre. Le mantenía ocupadas

las manos y armaba los cigarros ágilmente

con papel de Biblia y hasta higiénico.

Era su infaltable homeopatía.

Una tarde, una visita llegó con un

mercado como para tres meses: cuchillas

de afeitar, pilas, aceite, arequipe,

un mercado sin hambre que habían traído

Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro

para el amado poeta. Eran los tiempos

de los primeros vuelos del Águila Descalza.

Ese día lo vi sonreír, asombrado

de tanta generosidad, pero el hambre de

Darío era espiritual y no física.

“Llegar a cero, ceremoniosamente”

es una de las frases finales de alguno

de sus poemas y quizá obedeció el designio,

sostuvo durante su vida una forma

de ser poeta y por ello puede decirse

que fue uno de las auténticos nadaístas.

Vivir a la contraria, no trabajar, como

poeta vivía muy ocupado. Sus gestos develaban

cierto cansancio y una enorme

decepción del mundo agitado y ciego.

Sus poemas llenos de enanos, de niños

minados en guerra bajo la pirotecnia de

la cohetería y de papagayos bebiendo

maracuyá caliente; su contundencia al

decir que su obra era su vida y que lo demás

eran papelitos, siguen siendo el recuerdo

revelador de una vida única.

Algo en él se agitaba más allá de la

turbulencia y de ese desdén, Darío murió

la noche del 15 de abril de 1987, solitario

en Santa Elena, con dos jóvenes

que lo acompañaron y lo vieron morir.

“La muerte tiene un ritmo y no logro

cogerle el tiro a esto… no hay nada…

no hay nada, pobres güevones, no saben

lo que les espera”, decía en su agonía,

como si se hubiera enfrentado a la

muerte, a esa nada de ojos abiertos. Un

viento se lo llevó como a los poemas

que no pudo detener y que se le escaparon

de las manos. Pocos viven bajo el

mandato de ser solo eso, poeta, y Darío

fue eso, rara avis.