Quibdó cosmopolita

Fernando Mora Meléndez

Cuesta creer que la ciudad de

Quibdó, que asociamos con

la desidia estatal, los incendios,

el deterioro, la corrupción

o la miseria, haya sido,

a comienzos del siglo XX, un puerto

con vapores de lujo, aserríos, fábricas

de bujías, industria de licores, de bebidas

gaseosas, cinco hoteles, alumbrado

público, escuelas, colegios, bibliotecas,

calles asfaltadas, alamedas, cuerpo de

bomberos, imprentas, talleres de fotograbado,

cines y bares de lujo.

Parece traído de los cabellos decir que, en los tiempos de la primera guerra

mundial, tenía un periódico, el ABC,

que circulaba en dos ediciones, matutina

y vespertina; aunque también algunos

diarios de Europa y Estados Unidos

llegaban en los aviones Junker, de Scadta,

que acuatizaban en el río Atrato. En

los barcos, procedentes de Cartagena, se

traía un sinfín de mercancías para los comercios

florecientes; en estos se vendían

toda clase de finuras importadas, vinos,

telas o sombreros canotier. Los archivos

de la época muestran que nada del mundo

exterior les era ajeno a sus pobladores,

ni los objetos materiales ni las ideas,

literarias o políticas: el socialismo, las

vanguardias artísticas o la arquitectura

modernista que alborotaba por los años

veinte a las metrópolis europeas.

Varias razones ayudan a explicar el

curioso esplendor de un lugar orillero,

entre la selva chocoana y las aguas torrentosas

de un río. Mientras en el siglo

XIX la tagua y el caucho atrajeron a los

comerciantes foráneos, a comienzos

del XX fueron el oro y el platino. Sobre

todo este último, pues luego de la revolución

bolchevique, en Rusia, las minas

de este metal dejaron de explotarse en

los montes Urales. Entonces se supo que

había en villorrio perdido en las selvas

de Suramérica, donde había platino

como agua. Ansiosos por explorar estas

vetas, llegaron colonos ingleses, alemanes,

putas y aventureros, pero también

un número apreciable de ciudadanos

siriolibaneses que se afincaron por esos

contornos para fundar industrias, comprar

metales, vender enseres y abalorios,

o montar flotas de navegación

entre Quibdó y Cartagena, por el norte;

o hacia Condoto, Istmina o Andagoya,

el enclave minero, por el sur.

A pesar de que en las primeras décadas

del veinte, desde el gobierno de Rafael

Reyes, Chocó era considerado solo

una intendencia, con el carácter marginal

que este título le imponía, en la

práctica estaba más conectado con el

mundo que Medellín. Desde el siglo XIX

ya había imprenta en Quibdó, y se publicaban

periódicos como Ecos del Atrato

o la revista Chocó.

Mientras la red de carreteras y la del

ferrocarril apenas comenzaban en el

país, los viajes fluviales eran obligatorios

para ingresar desde el Caribe al interior,

por el Atrato; o para salir, desde

los Llanos Orientales hacia el Atlántico,

por el río Orinoco.

Para ilustrar estos contrastes, basta

pensar que traer un piano hasta Antioquia

implicaba transportarlo por el

Magdalena hasta Puerto Berrío, luego

en tren hasta el Nare, hacer transbordo

en mulas hasta el Nus, y luego retomar

los rieles hasta la Villa de la Candelaria.

Así, una capital como Medellín era una

periferia al lado de Quibdó que tenía el

acceso expedito, y albergaba cada vez

más gente de toda laya y condición.

Al tiempo que se excavaba la tierra

para extraer mineral precioso, la familia

Abuchar fundó un ingenio azucarero,

el de Sausatá, en el norte de la

intendencia, en terrenos que hoy conforman

el Parque Nacional de Los Katíos.

En la explotación de la caña, se

requirió, al comienzo, mano de obra

haitiana, luego cubana, además de

otros expertos en la zafra.

También desembarcaron carpinteros

jamaiquinos llamados chombos, los

mismos que habían construido el barrio

aledaño a la zona del Canal de Panamá.

Sus ciudades de palafitos, con

calados que moderaban el calor del trópico,

o las normas sanitarias del médico

William Gorgas influenciaron tanto la

arquitectura chocoana como las medidas

para prevenir las enfermedades

tropicales, que ya había probado ese salubrista

gringo en la región del istmo.

Con la avanzada de progreso fue inevitable

el encuentro de los nativos con

la música antillana, con las palabras

y los relatos afrocaribes, ingleses y siriolibaneses.

Eso explica que la música

de un sexteto de Urabá nos evoque de

repente los sones cubanos, o que en el

propio Quibdó se celebraran juegos florales,

o circulara plata vieja, libras esterlinas,

dólares, y hasta la moneda

de aluminio que acuñó la familia Abuchar,

dueña del ingenio, para mantener

el control de sus ganancias en la

población de influencia. A este paso, se

amasaron grandes fortunas, se crearon

entables de segregación como la zona

minera de Condoto e Istmina, pero

también, proyectos de una ciudad moderna,

como los trazados por el arquitecto

catalán Luis Llach.

Llach vino de Europa, se enamoró

de Eloísa, una mulata de Quibdó,

con ella se casó, sentó sus reales por un

tiempo en la ciudad, e inició un proyecto

urbanístico que incluyó la construcción

de una iglesia gótica en madera,

palacios privados, edificios públicos y

el diseño en planos de una urbe con todos

las trazas ideales de una metrópoli

del gran mundo.

En una foto tomada desde un hidroavión,

en 1924, se advierte la Ciudad Jardín,

que alcanzó a levantar Llach, para la

nueva élite, fruto del mestizaje entre los

inmigrantes del Medio Oriente, Europa y

los nacidos en el Chocó o Cartagena. Por

otro lado, aparecen los suburbios de otros

recién llegados como obreros, empleados

del gobierno y los nativos del Atrato.

A esta nueva élite, distinta a la esclavista

del siglo XIX, el profesor Luis

Fernando González la denomina mulatocracia,

un nombre que intenta designar

no solo la mezcla de etnias sino la

irrupción de una modernidad que permitió

el encuentro de las hablas locales

con el pensamiento universal, el auge

de algunas industrias, pero también las

mejoras en la educación, un ideario de

progreso y hasta el reconocimiento de

las identidades. En efecto, fue esa clase

ilustrada la que recogió los sones

negros, rescató la poesía vernácula y

validó las expresiones del Atrato.

González no niega que los primeros

intendentes eran foráneos, pero varios

de ellos traían ideas progresistas. El

primer administrador del Chocó fue Enrique

Palacios, el papá de Eustaquio Palacios,

autor de la novela El alférez real;

el secretario era Benjamín Tejada, padre

del célebre cronista Luis Tejada. Ellos

dos, en compañía de un impresor manizalita,

Carlos Orrego, crearon un cenáculo

para promover sus ideales literarios.

Organizaron en 1908 los juegos florales,

unos torneos para premiar a los mejores

rapsodas. Con sus versos, publicaron luego

una antología cuyos detractores no

dudaron en tildar de afrancesada.

Una hija del arquitecto Luis Llach,

Eloísa, fue coronada en una ocasión

como la reina de los estudiantes. En sus

últimos años vivía en San José de Costa

Rica. Y cuando el profesor González la

visitó, ella todavía anhelaba al Quibdó

futurista, en medio de la selva, ese que

su padre había ayudado a levantar.

La mujer aún conservaba el álbum

con los poemas que le habían dedicado

las plumas más calificadas del Chocó.

Había fotos suyas, en el furor de su

belleza, trepada en una carroza que

desfilaba en esa ciudad idílica, cuyos

planos utópicos nunca se concretaron.

Su madre, Eloísa Castro Torrijos, era de

la misma familia de mulatos que luego

llegó al poder en Panamá. Entre lágrimas

y ensoñaciones describió la ciudad

donde había pasado su infancia y parte

de su adolescencia. “Era la ciudad

más linda del mundo”, le dijo al profesor,

“y eso que yo he conocido ciudades

hermosas, pero ninguna como Quibdó.

Tenía casas como palacios, con jardines

de orquídeas y otras flores, con alamedas

y templetes”. Uno de aquellos templetes

era, por cierto, el que su padre

construyó en honor a Cesar Conto, héroe

radical y poeta, que la historia en

ese tiempo exaltaba. En los años treinta,

don Luis Llach, de talante andariego,

abandonó la ciudad con su familia

para regresar a San José, donde está

enterrado. De su obra, en el Barrio Norte,

perduran escasos vestigios.

Muchos edificios públicos, como el

Colegio Carrasquilla, la Escuela Modelo,

la Prefectura, la Alameda Istmina, fueron

obras diseñadas por Luis Llach, pero

promovidas por la mulatocracia, de la

que hacían parte las familias siriolibanesas,

como los Meluk, los Uecher, los

Rumié o los Abuchar. Estos inmigrantes

llegaron hacia 1880 y ganaron espacio

en la sociedad, no solo apoyando las

obras sino despertando el interés por las

culturas del Atrato y manteniendo las

mejores relaciones con el poder político

y religioso. Su afán de convertir la ciudad

en una urbe moderna se evidencia

en los anuncios del periódico ABC. En

él se pregonan desde automóviles con

“choferes cultos y complacencia con los

clientes” hasta viajes por el vapor Sautatá,

“seguro y rápido, que ha sido dotado

recientemente de amplios camarotes y

de todo género de comodidades, y cuya

capacidad transportadora es de 150

toneladas”. Aun así, desde su llegada, los

siriolibaneses sintieron el estigma de la

prensa y de la gente del común que los

llamaba turcos.

Como parte de esa élite se considera

al grupo de familias cartageneras que

migraron al Chocó para buscar fortuna

en distintos oficios. Uno de los más recordados

descendientes fue el escritor

Reinaldo Valencia Rey. Su nombre aparece

en el cabezote de ABC como propietario

del diario, aunque es además,

un animador cultural. A juzgar por los

textos que publicaba: noticias, crónicas,

poemas, se entiende el interés por

poner a Quibdó en la onda de la actualidad

mundial, tanto de lo que llegaba

por el río o el telégrafo, como de

las corrientes literarias que estaban en

boga. Un lector desprevenido esperaría

que en las páginas de la revista Choconía

solo se encontrara poesía costumbrista,

nunca textos surrealistas al lado

de artículos socialistas de María Cano,

Víctor Raúl Haya de la Torre, o ensayos

etnográficos de Rogelio Velázquez,

pionero de la antropología en Colombia,

así como de pensadores antioqueños

radicados en el Chocó. También la

voz de los jóvenes intelectuales negros,

como la de Diego Luis Córdoba tiene un

lugar allí. Sorprende el barniz contemporáneo

de las publicaciones, además

de su tolerancia con autores de miradas

opuestas sobre los mismos asuntos.

Hasta el nombre de la revista, Choconía,

ya parece reflejar la rica mezcla étnica

y cultural de la región.

Alrededor de estas publicaciones

se crearon tertulias famosas como el

Ciempiés, liderada por el intelectual

siriochocoano Alfonso Meluk, quien

también hizo parte del grupo Los Trabajadores.

En aquellas cofradías se discutían

las novedades literarias y se

leían manuscritos. Cuando el sopor de

la selva se replegaba, al final de la tarde,

concurrían a sitios públicos, al aire

libre, a la manera de cualquier dandi

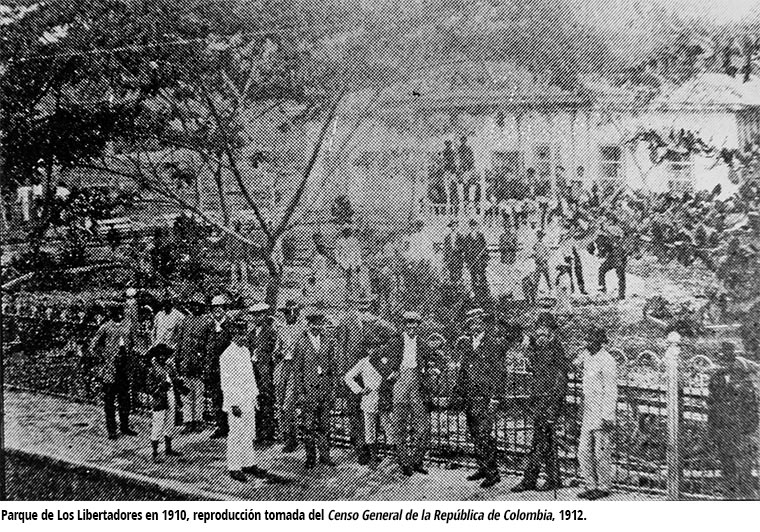

parisino. En las estampas aparecen junto

a la reja de un jardín urbano, vestidos

de lino blanco, o con paños ingleses,

algo insólito en el trópico; o caminando

descalzos por la Alameda Reyes donde

se sembraría un bosque ordenado, sin el

caos hostil de la naturaleza.

Al decir de Alfonso Melo, la selva representaba,

en ese momento, lo incivilizado,

lo incomprendido, mientras que

una alameda es una creación tan ordenada

y racional como los jardines de

Versalles. Desde ese pensamiento modernista

se entiende lo de organizar,

por ejemplo, la Marcha del Árbol, en

1919, en pleno corazón de la selva.

En sus relatos, los miembros de esta

élite mulata relatan sus periplos desde

Nueva York a Cartagena, o desde Barranquilla

hasta Quibdó. Demasiadas

cosas revisten la novedad en su travesía,

pero, también cuentan los pormenores

de la llegada, el asombro de los

ribereños ante la descarga de los productos

traídos desde lejanos confines.

El cemento, por ejemplo, venía de Bélgica,

el arroz de Nueva York. Este último,

después de que empezó a cultivarse

en los pantanos ribereños, se convertiría,

con el tiempo, en la base dietaria

del lugar, con una denominación de origen:

el arroz clavado.

En la misma tónica futurista del arquitecto

Llach aparece la novela Quibdó,

de Pedro Sonderéguer, hijo de un ingeniero

suizo que había venido con su socio

y amigo Ferdinand de Lesseps en el

primer viaje exploratorio para la construcción

del Canal de Panamá. Aunque

Sonderéguer nació en Villanueva, Bolívar,

y corre el rumor de que nunca pisó

Quibdó, logró concebir una novela urbana,

que narra el retorno de un joven, por

el Atrato, en un vapor de lujo.

Las descripciones del paisaje, la atmósfera

y hasta los diálogos de los

personajes, en sus hablas locales, las recreó

a partir de las descripciones que

le hiciera su amigo Reinaldo Valencia,

que antes se mencionó como el hombre

de letras y propietario del diario

ABC. Cierta o no la noticia de que Sonderéguer

nunca estuvo en la capital de

la intendencia, se le abona la intrépida

aventura de fabular el mundo de la

élite inmigrante, un barrio bucólico, el

Jardín del Norte, donde hay palacios y casas solariegas, autos de motor y ferrocarril. El relato,

escrito y publicado en Buenos Aires, en 1927, es en el

fondo una novela de anticipación, aunque realista, que

narra ese sueño de transformación que proyectaba la mulatocracia

en clave de ensoñación futurista. Así que, más

allá de enjuiciar los aciertos literarios de Sonderéguer,

su novela, Quibdó, se convierte en una metáfora del anhelo

de fundar una urbe cosmopolita a la orilla del Atrato.

La idea, como hemos visto, no se aleja para nada de las

obras arquitectónicas de Luis Llach en la ciudad, de sus

planes urbanísticos o de otra serie de invenciones técnicas

e industriales que se instauraron en el Chocó antes que en

cualquier otra provincia. No hay que olvidar que su autor

era ingeniero como el padre, y detrás de este aparente delirio

modernista ya existían de verdad algunos inventos

asombrosos como los canales interoceánicos, la telegrafía

y otros artilugios, difíciles de pensar en un enclave minero

y mercantil como Quibdó.

A propósito, también se evoca en las crónicas el proyecto

de Robert White, ingeniero de origen inglés, nacido

en Frontino, quien diseñó un sistema de cables aéreos,

por encima de la selva, para cruzar de lado a lado el mapa

de la intendencia, de un modo similar a como lo hicieran

los caldenses de la zona cafetera para acarrear el grano.

El trazado y ejecución harían posible en pocos años transportar

por el aire el oro y el platino hasta la cuenca del Sinifaná,

en Antioquia, y, de vuelta, llevar carbón hacia el

Chocó. Proyectos como ese rondaban por las mentes de la

época en que Sonderéguer escribió su relato.

Los lectores de la novela Quibdó encontrarán que hay

solo algunos negros en su trama, pero los pocos que rondan

por esas páginas son gente industriosa que remonta

su origen y consigue un lugar en la sociedad, a punta de

esfuerzos, educación y algún golpe de suerte. Estos personajes

se inspiran en seres reales. Se trata de los primeros

negros, hijos de comerciantes, venidos de pueblos como

Neguá o Tadó, que logran ser aceptados en esa sociedad.

Irrumpen con apellidos como Asprilla, Lozano, Córdoba o

Caicedo. Varios de ellos se hicieron célebres, como Camilo

Mayo Caicedo, al que un padre acomodado mandó a estudiar

a Bogotá, y se convirtió en el primer arquitecto negro

de la región.

Otros hijos cultos de chocoanos ricos comenzaron a ascender

al poder. Tenían dinero, educación y un ideario

político basado en los conceptos raciales de la afrodescendencia.

Uno de los más memorables, Diego Luis Córdoba,

para obtener votos en la región, apeló a la defensa de un credo

negro en defensa de sus paisanos. Durante más de una

década representó al Chocó en la Cámara de Representantes.

En 1947 consiguió que la antigua intendencia se transformara

en departamento. Este hecho, que una mayoría

leyó como conquista racial, los hijos de inmigrantes y otras

etnias de la mulatocracia lo padecieron hasta el exilio.

Ante la insidia y el acoso, Reinaldo Valencia y otros líderes

abandonaron la ciudad. Muchos de los siriolibaneses

huyeron a Cartagena. A los nuevos gobernantes les

tocó educar mal y a la carrera a un grupo sin demasiados

proyectos que buscó deshacer de lapo la memoria de

la élite mulata, o su ansia de construir una urbe moderna,

acaso diversa, pero que, desde el discurso racialista de

Córdoba, simplemente era la ciudad de los blancos.

En 1968, muchos años después de que los mulatos se

largaran, cuando ya no había vapores en el río, ni un dandi

vestido de lino ni fiestas florales ni alamedas: un incendio

redujo a escombros las joyas que aún quedaban del Quibdó

cosmopolita, ese que hoy en las fotos no podemos creer,

como si se tratara de otra ficción de Pedro Sonderéguer.

En una carta a su amigo Benjamín Arango, que persistía

en Quibdó, en labores de tribunal, Gonzalo Arango

recordó los consejos que aquel le dio para seducir a los

chocoanos con otra clase de incendios, los de la palabra.

“—Oye, bandido, cómo es la cosa en el Chocó, para

que te luzcas: primero tienes que hablar bonito del Atrato...

de la selva..., de los negros... Diles que son muy inteligentes,

qué diablos, eso no te cuesta nada... Luego, le

echas un elogio al difunto Diego Luis, que es el ídolo de la

negramenta liberal... Ellos le sacaron el corazón antes de

enterrarlo y lo metieron en un frasco, o sea, en una urna

de cristal... No olvides eso y verás cómo te aplauden... Y

para terminar, dedícale una florecita al doctor Mosquera

Garcés, para que los godos no se enojen y no digan mañana

que eres un ateo y un comunista... Después de los

elogios sí puedes decir todas esas carajadas nadaístas que

nadie entiende. Pero eso sí, bandido, nada de blasfemar

contra Nuestro Señor y los sacerdotes..., ¿me oyes?”.