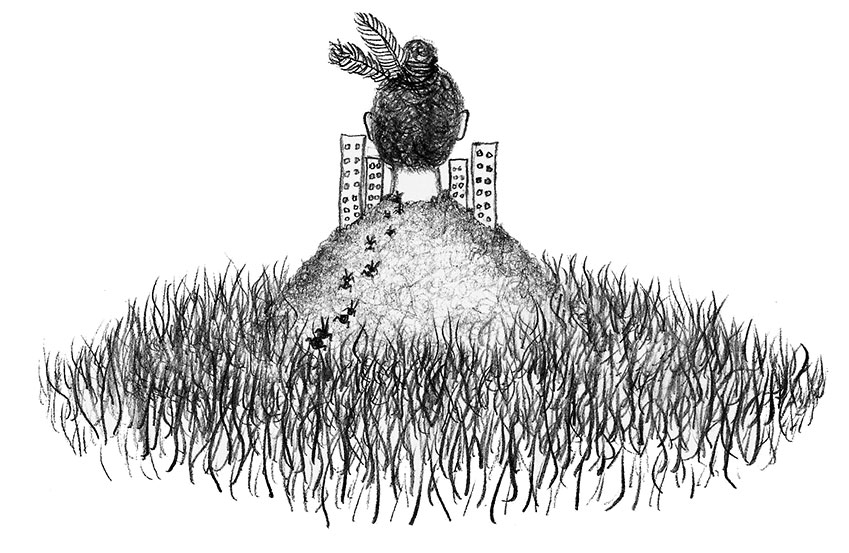

Cola de cerdo

Farides Lugo. Ilustración: Camila López

Atrás dejó su vereda manchada de sangre. Lo que

quedaba de su familia fue pisoteado por las botas

de ejércitos coléricos. Ella no pudo resistir más el

fuego cruzado a la medianoche, las rodillas ya no

le daban para continuar tirándose debajo de la

cama. Así que un buen día empacó unos cuantos trapos en un

saco amarillento y se fue directo donde la única conocida que

tenía en la ciudad.

La señora Carmela fue una gran amiga de su madre y una

de las pocas visionarias que advirtió a sus vecinos los peligros

de permanecer, tercos, en la vereda. Antes de partir para la

ciudad, la señora se había puesto a la orden, les dejó su dirección

por si las moscas.

La ciudad la había cambiado y ahora no se veía nada contenta

de tener a esa indiecita en la reja de su casa. Entre suspiros

de inconformidad la hizo pasar, no le brindó ni un vaso

de agua, enseguida le preguntó a qué venía y por cuánto

tiempo. Cuando la chica le contó la reciente muerte de su madre,

solo soltó un: “Yo se lo advertí. Indios tenían que ser”.

Le hizo un gesto brusco para que la siguiera por el pasillo oscuro

de la casa, al final se detuvo y señaló lo que debía ser el

cuarto de los chécheres, únicamente tenía la mitad del techo

y concluyó la bienvenida: “Tú verás de dónde sacas la cama y

te compones como puedas con tu comida”. La joven sonrió y

dio las gracias.

La chica no tenía un peso. Los últimos billetes arrugados,

que su mamá le heredó en una vieja lata, los tuvo que gastar

en el bus hasta el terminal, luego, hasta el barrio de invasión

de la señora Carmela. Un desfile de busetas y colectivos

la dejó sin nada.

No tardó en explorar el nuevo barrio. Las tiendas eran

negocios de familia y no contrataban extraños. Todos se las

arreglaban solos porque no tenían para pagar ayuda. El trabajo

estaba en la ciudad. En las madrugadas salía un ejército

de trabajadores a partirse el lomo construyendo edificios,

cocinando en restaurantes, aseando oficinas, podando jardines.

No era fácil para ella conectarse con una buena casa para

que, por lo menos, el sueldo se acercara al mínimo; no había

terminado ni la primaria y no tenía ninguna recomendación.

Así que lo primero que consiguió, con unos hombres del barrio,

le cayó como bendición del cielo que no la desamparaba

del todo.

Cada mañana pasarían por ella en un camión destartalado.

Atrás iban varios niños y jovencitos. Los dejaban en parejas

al pie de la carretera con bolsas de supuestos huevos

criollos. Cada kilómetro descendía una parejita vendedora. A

todos los volvían a recoger pasado el mediodía.

Ella veía pasar veloces los autos por la autopista. En

el horizonte ondulaba el vapor sobre el asfalto. Muchos

copilotos se la quedaban viendo. Seguro hubiesen querido

parar, estirar las piernas, comprar algunos huevos criollos

para llevar a sus familias, preguntarle si hablaba español, si

ella misma hacía esos collares coloridos, si los vendía. Pero

la velocidad con la que iban los pilotos no los dejaba tomar a

tiempo esa decisión de alto en el camino. Los carros viejos y

lentos sí se detenían y era interminable la preguntadera sobre

el origen de los huevos, con qué alimentaban a las gallinas

y la exigencia final de la rebajita. Ella se desesperaba:

“¿Qué gano yo entonces? Llevo toda la mañana chupando

sol. Usted al supermercado no le pide nunca rebaja ni ñapa”.

Algo lograba vender, en especial cuando estaba de buenas y

le tocaban bolsas con huevos azules, a la gente le gustaban

y desconfiaban menos de que no fuesen criollos. Todos los

huevos tenían el mismo origen: los canastones de una de las

tiendas del barrio de invasión que se surtía de los grandes

graneros del Centro de la ciudad.

Los hombres le vieron potencial a la chica: era cumplida

y callada. A los pocos meses le propusieron otro negocio. Ya

no tendría que pararse a pleno sol al pie de la vía recogiendo

humo y ripios de ganancia. Ahora la dejarían la jornada completa

cerca de un centro comercial de la ciudad.

—Debajo de un árbol con sombra, si quieres. Pero, debes

llevar un compañero más pequeño, que parezca tu hijo y verás

cómo te llenas los bolsillos. La mitad es para nosotros que

ponemos el transporte, el niño y sus cuidados. ¿Qué dices?

—¿Y si la gente sospecha que ese niño no es mío?

—¿Cómo? Si todos ustedes son igualitos. La misma cara

redonda, pelo liso y ojos chinos. Además, empiezan a parir

desde los doce. ¿Sí o no? Fresca.

Cambió de trabajo. En este debía estar más quieta todavía.

La cara larga y triste la fingió un poco los primeros días, luego

se le instaló naturalmente. El niño se dejaba cargar todo el

tiempo, como si extrañara los brazos de su verdadera mamá.

La chica nunca preguntó quién era, tampoco lo que estaba escrito

en el cartelito mugroso que le ponían al lado. Los hombres

la dejaban acomodada bien de madrugada, cuando solo

los vendedores de tinto andan por ahí, arrastrando sus carritos

como ánimas en pena.

El punto era estratégico. Por ahí pasaba mucha gente hacia

el centro comercial que todo lo engullía: bancos, supermercados,

tiendas de ropa, restaurantes, peluquerías,

librerías. “¿Qué no se podía hacer allí?”. Sin embargo, ella

solo se escabullía cuando los porteros estaban distraídos y

usaba de afán el baño público. Regresaba a su sitio de pordiosera

y la lata se le iba llenando con monedas sobrantes de

los transeúntes. Poco a poco pudo aportar más en la casa y

aguantar menos cantaletas de la señora Carmela que todo se

lo sacaba en cara, incluso lo que nunca le había dado.

Los meses se fueron volando y el niño se iba poniendo

más inquieto. Ya no era posible tenerlo cargado todo el día.

Si lo dejaba alejarse, las monedas cesaban. Si dejaba el puesto

para ir detrás del niño y jugar con él, las monedas desaparecían.

“¿Por qué tienes que crecer?”, le preguntaba en su mente,

le sonreía y lo abrazaba fuerte un instante.

Al ver las bajas en el negocio, los hombres ya sabían la razón

y la cura.

—Hay una manera para que esté tranquilito y te deje pedir

bien con él en brazos.

—¿Qué es?

—Fresca. Le ponemos un remedio que te lo deja quietico.

Tú verás.

El corazón se le estrujó y dolió. Si algún día quería largarse

de la casa de la señora Carmela necesitaba ganar

más. Era obvio que con el niño en brazos a la gente le daba

lástima y le soltaban más ayuda, sin él, solo era una jovencita

floja sin ninguna discapacidad que le impidiera estar

trabajando como dios manda y los que pasaban la miraban

con desprecio.

Le empezaron a entregar el niño dormido desde la madrugada.

Nunca preguntó qué le daban, pero sí quiso saber

que no fuese algo que lo enfermara.

—Es seguro. ¿No ves cómo duerme todo el día como un

angelito y nos trae buena platica?

El último día que lo recibió estaba frío, sudado y amarillo.

Le dijeron vagamente que pudo ser algo que comió la noche

anterior. Ella buscó respuestas en los ojos de las otras mujeres

que iban en el camión, también con niños en brazos, todas

miraron para otro lado. Algo andaba mal.

En el puesto de trabajo intentó despertar al niño, animarlo

para jugar. Él se movía un poco y volvía a cerrar los ojos

como si los párpados estuviesen atados por hilos invisibles.

Al caer la tarde lo empezó a sentir rígido entre sus brazos,

como si cargara un muñeco. Quiso gritar. No pudo. Pasarían

por ellos después de la hora pico. “¿Cómo esperar tanto?”. De

vez en cuando lo meneaba con disimulo, le soplaba suave el

rostro. Quietud. La muchedumbre bulló, todos salían de sus

madrigueras de trabajo y un ejército rojo de hormigas llegó.

Decididas y alineadas subían por los pies del pequeño. Ella

las vio y salió de su inercia. También se subían a ella, muerta

en vida. Dejó el cuerpo del niño en el piso y se sacudió las

hormigas que ya habían empezado a picar. Llegaban más, imparables.

Ella salió corriendo de allí. Abandonó al niño bajo

las botas del ejército rojo que lo aplastaba. La chica huyó a la

otra esquina del centro comercial. Estuvo tentada a voltear y

mirar al niño por última vez. No lo hizo. Dobló la esquina y

se juró no volver jamás a la casa de la señora Carmela. Atrás

dejó todo de nuevo.