Yo vi la noche

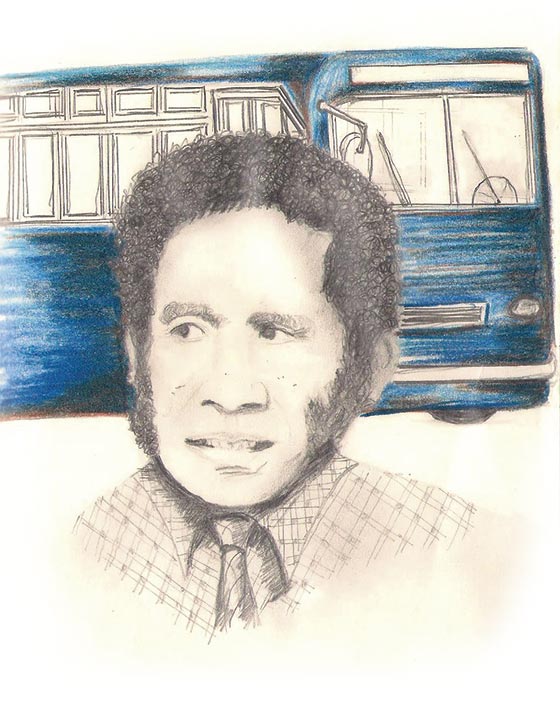

Juan Carlos Orrego. Ilustración: Verónica Velásquez

Al más grande de los escritores afrocolombianos, Manuel Zapata Olivella, lo tuve enfrente en octubre de 2003, cuando visitó la Universidad de Antioquia para promocionar su novela inédita Itzao, el inmortal. El maestro, a la sazón, ya no parecía un ser de este mundo: sus patillas y dientes enormes ocupaban, casi, todo su rostro, y movía la cabeza de un lado para otro mientras sonreía de modo beatífico, del todo incapaz de enfocar la mirada sobre alguno de los bultos desleídos que, supongo, éramos nosotros para él. Nada quedaba de aquel hombre de gesto enérgico que aparecía en la contratapa de El fusilamiento del Diablo, y mucho menos de aquella suerte de galán de cine que sonreía desde una foto de juventud tomada en Cartagena, sobre un coche turístico, y divulgada en alguna de sus biografías. Tanto era su desmedro que me bastó verlo para desistir de pedirle que me firmara un ejemplar de La calle 10 —me pareció que podía morir por el solo esfuerzo de empuñar la pluma—, y si me extrañó su muerte en Bogotá, un año después, fue solo porque me pareció que su último estertor había demorado más de la cuenta.

La muerte de Zapata Olivella en la enfermedad y la pobreza no traicionó su condición de negro, paria de la nación colombiana a pesar de la sucesión de las constituciones. Postrado por males irreversibles de su columna, transido de dolores, habitaba un cuarto del Hotel Dann de Bogotá y esperaba —con la misma ingenuidad que el coronel de la novela de García Márquez— recibir una pensión estatal. Lo único que dejó fue una cuenta hotelera millonaria y un gigantesco archivo de papeles personales que las directivas del Dann retuvieron por mucho tiempo a modo de prenda por la deuda en ciernes. En el embargo estuvieron, por mucho tiempo, las páginas de Itzao, el inmortal, novela que solo recientemente ha salido del cajón para presentarse en las salas de espera de los editores. La mayor parte de los documentos del archivo fueron a parar a Vanderbilt University, sin que pudiera evitarse que muchos se disolvieron entre humedades y raponerías. Hay quien se queje de la desaparición de la correspondencia personal de Zapata Olivella con el poeta norteamericano Langston Hughes. Ello sucedió porque, cuando era oportuno tomar cartas en el asunto, ni el Archivo General de la Nación ni el Ministerio de Cultura se interesaron particularmente por hacerse al legado del maestro.

Más de medio siglo atrás, nadie presagiaba que al escritor de Lorica le correspondería el destino del trasto viejo que, arrumado en un cuarto ajeno, todos acaban olvidando. Su estrella literaria había alumbrado con especial intensidad desde las primeras faenas, como cuando, al debutar como novelista con Tierra mojada (1947), a los 27 años, consiguió que el peruano Ciro Alegría —por entonces en la cima de la novela social latinoamericana— le escribiera el prólogo. En la década de los sesenta, incluso, su talento tuvo la mejor publicidad cuando un par de libros suyos invadieron el ámbito de sendos premios literarios: En Chimá nace un santo (1963), novela ocupada en contar la vida, muerte y milagros de un sabanero cuadripléjico, fue finalista en el Premio Esso de Novela de 1961 — por entonces el Pulitzer colombiano— que ganó esa vez García Márquez con La mala hora; y en el Premio Biblioteca Breve del año siguiente que ganó Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros. Nada pudo impedir que Zapata Olivella ganara el Esso de 1962 con Detrás del rostro (1963), novela sobre un granuja callejero; al fin y al cabo, solo quien tuviera madera de Premio Nobel podía vencer al Dickens de Lorica. Aún hubo un galardón internacional para otra novela suya, el Premio Francisco Matarazzo Sobrinho, de São Paulo, que le fue concedido en 1985 a Changó, el Gran Putas (1983), la ambiciosa historia de la diáspora secular que arrojó a millones de africanos en América. Para entonces, por supuesto, la fama de Zapata Olivella poco necesitaba de un premio sin duda discreto: es más significativo el hecho de que, en la misma década, muchos libros suyos hicieran parte del plan obligatorio de lecturas en incontables colegios del país. Por ejemplo, son pocos los colombianos mayores de cuarenta años que no tuvieron en sus manos, alguna vez, un ejemplar de Chambacú, corral de negros (1963) en la edición popular de Bedout.

La verdad, sin embargo, es que los primeros días de la carrera de Zapata Olivella fueron tan humildes como sus postreras jornadas en el Dann. En los años cuarenta, cuando todavía no terminaba sus estudios de medicina en la Universidad Nacional en Bogotá, saltó a Centroamérica y de ahí a Estados Unidos con la idea de conocer mundo o, más específicamente, de conocer el continente, sus hombres y sus miserias. El viaje, hecho a pie, “a dedo” o con las monedas justas para el tiquete de bus, es el periplo de un proscrito; de hecho, por momentos se convierte en una nueva versión de la excursión de un escritor por los infiernos, género inaugurado hace poco menos de siete siglos por Dante Alighieri. De las penurias que atravesaron el camino de Zapata Olivella ya habla suficientemente el hecho de que, con el nombre de “Kid Chambacú”, tuviera que saltar a un tinglado boxístico en Guatemala; o que, en una clínica de Estados Unidos en que fungió como auxiliar de enfermería, tuviera que desempeñarse como lavador de bacinillas solo porque, a despecho de su piel oscura y su modesto cargo, se había atrevido a meter baza en una ronda de practicantes blancos. Esas y otras aventuras oscuras componen los dos primeros libros de viajes del escritor de Lorica, publicados casi al término de sus correrías, cuando el brillo de su fama era un fino resplandor de luciérnaga: Pasión vagabunda (1949) y He visto la noche (1952). De un viaje a Oriente surgirán, poco después, las crónicas de China, 6 a.m. (1955).

He visto la noche es un libro singular en la obra de Zapata Olivella, pues se trata del testimonio de un escritor negro en Estados Unidos, el país americano más emponzoñado por la segregación racial. La aventura comienza bajo un nefasto augurio: el joven vagabundo colombiano, contratado por un magazín para acompañar a los mexicanos que viajan hasta California con el anhelo de ocuparse en la cosecha de frutas, es bajado del tren en Ciudad Juárez por los esbirros de la empresa, nada seducidos por la idea de tener un testigo de lo que, en el fondo, no es más que un holocausto laboral.

Zapata Olivella pasa a pie el Río Bravo y en El Paso, ante la encrucijada de torcer hacia el Este e internarse en las tierras del Ku-Klux-Klan o doblar a izquierda hacia Los Ángeles, no duda en escoger lo segundo: además de que estima su pellejo, carga en su morral un guion que quiere mostrar en Hollywood. Pero, ya que el argumento involucra a un negro como protagonista, ningún productor se interesa. Al escritor le queda, apenas, el destino de ser asistente de un astrónomo desharrapado o el de asumir un trabajo plebeyo en un hospital local; sin embargo, desechar heces fecales ajenas es poca cosa, habida cuenta de las profundas enseñanzas de su patrón buscador de estrellas: “No olvides que, en una gran ciudad, cualquiera se muere de hambre si no es capaz de hacer lo imposible”.

Zapata Olivella pasa a pie el Río Bravo y en El Paso, ante la encrucijada de torcer hacia el Este e internarse en las tierras del Ku-Klux-Klan o doblar a izquierda hacia Los Ángeles, no duda en escoger lo segundo: además de que estima su pellejo, carga en su morral un guion que quiere mostrar en Hollywood. Pero, ya que el argumento involucra a un negro como protagonista, ningún productor se interesa. Al escritor le queda, apenas, el destino de ser asistente de un astrónomo desharrapado o el de asumir un trabajo plebeyo en un hospital local; sin embargo, desechar heces fecales ajenas es poca cosa, habida cuenta de las profundas enseñanzas de su patrón buscador de estrellas: “No olvides que, en una gran ciudad, cualquiera se muere de hambre si no es capaz de hacer lo imposible”.

De Los Ángeles, Zapata Olivella pasa a Chicago tras un largo viaje en bus. En la gran ciudad lacustre, sin embargo, el escritor colombiano no podrá aspirar ni siquiera al oficio de peón de hospital, y será desde entonces un artista del hambre, habitante de bancos de estación, huésped de hoteles colonizados por piojos insaciables y falso iniciado de religiones cuyo principal sacramento es la repartición de comida. Su único botín auténtico es la conciencia del esfuerzo que lo ha llevado hasta la cima del mundo, según reflexiona sobre la terraza del edificio Riwgley: “¿Pero cuántos sufrimientos no había tenido que desafiar el nieto de Ángela Vásquez, la dobladora de tabaco a orillas del Sinú; el hijo de un modesto profesor de aritmética, para escalar la maravillosa torre de un rascacielos?”. En Nueva York las cosas no serán distintas, salvo por la oportunidad de conocer a Ciro Alegría y conseguir de él una opinión certera sobre las cuartillas de Tierra mojada. Es cuando el viaje sigue hacia Richmond, Wiston Salem y otras ciudades ubicadas al otro lado de la “línea de color” que Zapata Olivella pisa por fin el infierno, pues entonces ya no será un simple vagabundo invisible, confundido entre la noche, sino un negro que debe ser expulsado de los restaurantes, estrujado en los rincones de los buses y asediado por el fanatismo enmascarado del Ku-Klux-Klan. En Atlanta recupera su fuero de observador extranjero solo para observar cómo trabajan los negros, recluidos como reos, en una factoría de tabaco. Poco después regresa a El Paso, y no muchas semanas después a Bogotá. Apertrechado con el conocimiento directo de la patología del odio racial, el estudiante universitario puede retomar, para terminarla de una buena vez, su carrera de médico. Pero, sobre todo, el escritor ya cuenta con los apuntes que harán posible un libro fundamental; un libro con el que el novelista de lo negro logra probar que, antes que nada, ha vivido como negro.

Manuel Zapata Olivella murió hace diez años exactos, el 19 de noviembre de 2004; sumaba 84 años completos, pues había nacido el 17 de marzo de 1920. Esa única vez que pude verlo era ya un hombre enfermo, pero no doblegado; a su cara asomaba el sufrimiento de la misma manera que la dignidad, y de su piel negra emanaba un aura que jamás he visto sobre nadie. Aquel día yo vi la noche, lo mejor de ella.