Medellín, siendo una villa de corrales en torno a sus varias iglesias, celebraba cada tanto carnavales improvisados: se buscaba una excusa patriótica o religiosa, se pedía permiso al alcalde y comenzaba el desorden de burlas, comparsas, desfiles, toros, pólvora y alcohol.

El teatro social trocaba sus máscaras. Pero el palacio municipal y las parroquias se cansaron de las zumbas y un decreto prohibió la confusión en 1916. ¿Cómo serían los carnavales en esta villa

de tres millones largos?

Nostalgia de carnaval

Juan Luis Mejía Arango. Fotografías Archivo BPP

Para León Caride, in memóriam.

Vivo con nostalgia de carnaval. Pero no es una nostalgia individual. Es la ausencia de la alegría colectiva de la sociedad de la cual provengo que, un buen día, decidió vivir en una especie de cuaresma perpetua (con todo lo que ello significa). Voy a tratar de explicarles el triple salto mortal que me ha llevado de la indiferencia y —por qué no— del reproche a la nostalgia del carnaval.

Vengo de una tierra de montaña que por sus condiciones geográficas estuvo aislada del mundo. Los primeros españoles que se atrevieron a ingresar a esas cañadas lo hicieron por la sencilla razón de que allí, agazapado en las arenas de ríos y quebradas o aferrado a la roca de las montañas, había oro. Y mucho. Pero pocos indios.

Al inicio de su inolvidable relato El espantoso redentor Lazarus Morell, Borges recuerda que “en 1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros, que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas”.

Pues bien, en Antioquia los indios muy pronto fueron exterminados e introducir cuadrillas de negros costaba una fortuna. De manera que a los españoles, que venían a estas tierras en busca de convertirse en hidalgos, no les quedó más remedio que violar la primera norma de la hidalguía: trabajar.

Ni siquiera don Alonso Quijano en el peor de sus momentos había caído tan bajo y murió sin haber mancillado su honor, es decir nunca trabajó. Pero el brillo del oro vagamundo era más poderoso que las leyes de la hidalguía y andaluces, extremeños y castellanos se arremangaron la camisa y se pusieron a trabajar. Digo mal, a trabajar, trabajar y trabajar. Y aquel antivalor tomó el envés de la moneda y se convirtió en el valor supremo. Al punto que lo asimilamos al destino mismo. Ni más ni menos que al hado, a la fuerza irresistible que obra sobre los hombres. En el habla popular todavía se escuchan frases como “Búscale un trabajo a Juan Luis que se quedó sin destino”, o las señoras repiten al terminar la mañana: “Qué horror, me cogió el día, ya son las doce y no he terminado el destino”.

De manera que esa sociedad, donde el no trabajar es signo de zanganería, donde el ocio no permite el negocio, sencillamente abomina todo aquello que no sea trabajar, trabajar y trabajar. Aquella cuaresma perpetua nos lleva a sentir culpa ante el ocio, a aceptar que la vida es un valle de lágrimas y que el único destino del hombre, su realización suprema, se encuentra en el trabajo, fuera del cual no hay salvación.

Si se hecha una ojeada a la legislación del estado soberano de Antioquia en el siglo XIX, la normatividad más abundante versa sobre la vagancia y la ociosidad. Ese imaginario puritano abomina de la fiesta, de la alegría colectiva, de la transgresión momentánea del orden establecido, y toda aquella sociedad que la practica y disfruta es mirada desde allí con desconfianza. Creo también que hay una envidia oculta que se disfraza de prejuicios simplistas: flojera, holgazanería, pereza.

Crecí imbuido en esa mentalidad. En este acto de contrición voy a relatar el proceso de conversión al Rey Momo. Tal vez el inicio del proceso se debe a Meira del Mar y a don Germán Vargas. Hace muchos años fuimos designados jurados del Concurso de literatura Carlos Castro Saavedra. Luego de sobrevivir a la lectura de más de seiscientos cuentos, por fin nos reunieron en el recinto Quirama para dar el veredicto. Muy pronto llegamos a un acuerdo y el resto de aquel fin de semana pudimos dedicarlo, sin culpas, al delicioso arte de la conversación, del que aquel par de inolvidables amigos eran exponentes excelsos.

Hacía poco había concluido el carnaval, y Meira y don Germán no se cansaban de ponderar las maravillas de aquellas carnestolendas. Me sorprendió que aquel par de personajes tan “cultos” exaltaran de aquella manera esa expresión popular. Mis prejuicios y mi ignorancia ante el tema me hicieron sentir incómodo ante mis colegas.

Unos meses después, otra vez de jurado, en esa ocasión de guiones de cine, leí uno que acaparó mi atención. Narraba las peripecias de un pintor apodado ‘Figurita’ que había muerto en olor de carnaval. Al develarse el nombre de los autores supe que había sido enviado al concurso por un joven y promisorio escritor y periodista llamado Heriberto Fiorillo. La película nunca se realizó, pero mi curiosidad por el personaje del guion me llevó a rastrear el paso de Orlando Rivera por Medellín. Así descubrí que fuera del escándalo con la monja, la habilidad como dibujante y su alegría incorregible, había incorporado en la intelectualidad paisa dos elementos fundamentales: fumar bareta y la palabra chévere. Mi curiosidad por el carnaval, aquel fruto prohibido, iba en aumento.

En un viaje a Riosucio, Julián Bueno me introdujo en los arcanos secretos del diablo del Ingrumá. En una tarde memorable pude contemplar cómo dos comparsas de arlequines representaban sobre un inmenso tablero de ajedrez el conflicto entre negros y blancos, refinada metáfora del surgimiento de aquella población del occidente de Caldas.

La copla picaresca, la música contagiosa y ante todo la alegría compartida que inspiraba el diablo del carnaval me llevaron a la conclusión de que por culpa del padre Astete y de los prejuicios de una sociedad pacata, me estaba perdiendo del lado amable de la vida: lo dionisiaco que rescatara Nietzche.

De ahí en adelante empecé a indagar, teórico como he sido, el significado de aquel fenómeno social. En mi biblioteca empezaron a arrumarse libros de Mijail Bajtin, Roberto da Mata y tantos otros ilustres escritores que han intentado descifrar el profundo significado del despelote colectivo.

Hasta que un día pude acercarme a un carnaval de carne y hueso. Fue exactamente en el año 1994. Por entonces era director del desaparecido Colcultura y Gustavo Bell gobernador del Atlántico. Con Luz Stella íbamos preparados para participar en la batalla de flores. Llegamos el viernes y esa noche León Caride nos invitó a su apartamento a compartir vísperas con las Farotas de Talaigua. Una ansiedad colectiva se palpaba en el ambiente. A medida que pasaban las horas, las coplas del Amor-amor, entonadas por el hijo del anfitrión, subían de tono. En medio del aquel preludio, un eufórico Caride nos hizo entrega solemne del disfraz de Marimondas que luciríamos al día siguiente.

El sábado por la mañana, el historiador- gobernador nos llevó, con evidente orgullo, a visitar las obras de restauración de la vieja estación del ferrocarril que pronto se convertiría en biblioteca. Luego de aquel recorrido, esperábamos ansiosos que llegara el mediodía para convertirnos en Marimondas del barrio abajo. Cuando íbamos de regreso al hotel llegó la noticia: el presidente Gaviria viene en camino para asistir a la batalla de flores.

El miedo al ridículo pudo más que la transgresión y sentados en un palco vimos pasar nuestra comparsa. En ese último año de gobierno, el presidente se había ensimismado y eran pocas las palabras que se lograban cruzar con él. Para definirlo, con precisión caribe, Gustavo usaba las palabras del celador de la casa de Pacho Posada: “Es que ese man no da cooperativa”. En fin, mi primer carnaval lo viví en la tribuna y nuestros hermosos disfraces permanecieron intactos en las inmaculadas bolsitas en las que los habían empacado en Industrias Cannon.

En el año 1999 fui invitado como jurado de la gran parada y de nuevo participé como espectador, desde una tribuna. Solo en el año 2000 logré vencer el pudor y sentir realmente que “el que lo vive es el que lo goza”. Hacer parte de aquel río humano eufórico, multicolor, invencible, ha sido una de las experiencias más intensas de nuestra vida.

El contraste era demasiado marcado. Recordemos que eran años aciagos en Medellín. Los distintos terrores nos habían encerrado. Salir a la calle era un riesgo. El espacio y por tanto el sentido de lo público había desaparecido. Qué contraste con aquella Barranquilla que se volcaba sobre la 42 y en medio de la amalgama social se confundía en un inmenso río humano de felicidad. Algo muy profundo marcaba ese contraste. Algo había pasado y por tanto me aventuro a soltar unas hipótesis.

Resulta que en Medellín siempre hubo jolgorios colectivos. El historiador Orián Jiménez Meneses en el libro El frenesí del vulgo: fiestas, juegos y bailes en la sociedad colonial reconstruyó la historia de las festividades coloniales, la principal de las cuales era la fiesta de la Virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad, que se celebra el 2 de febrero. Con un año de anterioridad se elegía el alférez encargado de organizar las festividades, quien debía viajar a Cartagena a conseguir el vino, el tabaco y la pólvora necesarios para la fiesta. Durante la novena previa al día clásico “había corrida de toros, bailes, juego de sortija, de dados, de naipes, de ruleta y de bisbís; maroma, riña de gallos, fuegos artificiales y toda clase de diversiones”.

Al fin de la época de la Colonia eran frecuentes las mascaradas. Los historiadores Carlos José Reyes Posada y Catalina Reyes Cárdenas relatan cómo, en vísperas de la independencia, fueron prohibidas en Medellín y Rionegro algunas mojigangas que se burlaban de la comedia vivida entre los Borbones y Napoleón.

En el expediente abierto contra aquellos jóvenes se lee: “Tal vez con depravados fines no solo intentan el disfraz y alborotos de carnaval, sino también presentar al pueblo el trágico atentado de la prisión de nuestro Augusto Soberano, (Que Dios Guarde), el señor Don Fernando VII, por el inicuo Napoleón, escena lamentable y de ningún modo digna de recordarse en tono de diversión, mayormente por los que debíamos llorarla con lágrimas de sangre como fieles vasallos”.

Y a continuación se disponen las penas para quien ose repetir aquel desacato: “Que ninguna persona de inteligencia, calidad, estado y sexo que sea, intente presentarse en casas, calles o plazas en disfraz, o enmascarado, ni menos tenga el arrojo de presentar la recordación del horrible atentado del enemigo común y soberbio Napoleón en la prisión que con astucia y engaño hizo a nuestro muy amado Señor Don Fernando Séptimo, como sonrojosa a su alta majestad y ofensiva al decoro de la nación, bajo el impuesto de cien azotes de dolor a las personas de baja esfera, y a los nobles de seis meses de destierro, y si lo hicieren de noche se les duplicará la pena…”

El tono de aquella providencia se mantendrá aún en la época republicana. En los documentos oficiales del siglo XIX se nota una complacencia con el juego, las corridas de toros, las riñas de gallos (que generan impuestos), pero se desconfía del disfraz, de la mascarada, de todo aquello que intente la burla del orden establecido. Esa tensión se mantendrá hasta bien entrado el siglo XX.

Luego de la Independencia, las fiestas patrias sirven para consolidar los mitos fundacionales de la nación. El 20 de julio y el 7 de agosto se constituyen en las fechas preferidas para las conmemoraciones festivas. Había actos oficiales como desfiles militares, presentación de cuadros alegóricos y concursos de oratoria patria, muchos de cuyos participantes eran bajados de la tribuna a naranjazo limpio. Pero también se realizaban las fiestas populares. Las clases altas organizaban comparsas de a caballo que en la madrugada salían en una disparatada cabalgata que se denominaba “La caravana”. A las clases populares se les financiaba la elaboración de disfraces para sus comparsas y sainetes. Por lo general el último día se dedicaba a ridiculizar lo realizado por los señoritos los días anteriores. Todavía quedan en el recuerdo versos alusivos a las celebraciones:

“Para endulzar la vida

Con que marchamos a cuestas

Vida fugaz y aburrida

Son necesarias las fiestas”

Fiestas, esa era la denominación hasta bien entrado el siglo XIX. Con la llegada de los hijos de los ricos comerciantes y mineros que habían ido a estudiar a Europa llegaron las modas del viejo continente. Es el proceso de civilización y progreso que incorporan las élites en nuestras sociedades. Una de las modas fue la constitución de los clubes sociales. Y como parte de las actividades de esos centros sociales aparecieron los carnavales o mascaradas.

Catalina Reyes describe aquellas festividades: “Al caer la tarde los jóvenes de la élite, disfrazados generalmente de animales (perros, sapos, loros, gatos) salían a caballo en alegres comparsas. Se acercaban a las ventanas de las muchachas; si estas adivinaban su verdadera identidad, eran obsequiadas con pequeños regalos. Esta diversión duraba hasta la media noche. Al otro día, después de obtener permiso, las comparsas visitaban las principales casas en compañía de músicos. Los dueños de casa ofrecían deliciosos manjares y licores”.

En el capítulo X de Frutos de mi tierra, don Tomás Carrasquilla hace una descripción de las fiestas organizadas por aquellos señoritos de club. Dice así el maestro de Santo Domingo: “Decíamos esto al tanto de que a Medellín, la hermosa, le acontece lo propio: todo el año, muy formal y recogida en sus quehaceres, trabajando como una negra, guardando como una vieja avara, riendo poco, conversando sobre si el vecino se casa o descasa, sobre si el otro difunto dejó o no dejó, rezando mucho, eso sí… Pero, allá de cuando en cuando, también echa su cana al aire, y hace fiestas a manera de las madres carmelitas… Desde que se sabe que el permiso para hacerlas está concedido, todo es animación y alegría. Medellín se transforma. En los semblantes se lee el programa; crece el movimiento de gentes; apercíbese el comercio para la gran campaña: y la conversación, dale que le darás sobre el futuro acontecimiento, parece inagotable… Aunque en las fiestas hay toda clase de diversiones, bien puede decirse que las máscaras, el disfraz y el baile son las de la juventud dorada y de toda la gente de calidad… A las doce, Medellín está loca de atar: la alegría, el frenesí, el alcohol, solo encuentran para expresarse, gritos, aullidos, vertiginosas carreras que, excitando los ánimos, producen contagio general… La caravana marcha compacta llenando la calle, y luego, como río salido de madre, se desborda e inunda la ciudad”.

No deja de ser paradójico que la Guerra de los Mil Días nos haya sorprendido en pleno carnaval. Cuenta el cronista Lisandro Ochoa que, en septiembre de 1899, una compañía francesa realizó en Medellín las primeras proyecciones de cinematógrafo. Una de las películas exhibidas se llamaba Un carnaval en Niza. Los miembros del club Brelán, entusiasmados con las imágenes que allí habían visto, quisieron replicar la experiencia y para ello solicitaron autorización del gobernador del departamento quien concedió permiso por tres días contados a partir del 12 de octubre. Parece que la fiesta estaba tan buena que decidió conceder otros dos días de jolgorio.

El cronista concluye su relato con estas palabras: “Todavía había algunos disfrazados al amanecer del día 17 y la policía hacía quitar las caretas, porque el gobierno tenía noticias de haber estallado en Santander la guerra civil que terminó en 1902. Y el ‘Pisco’ Posada cambiaba esa misma mañana su hermoso disfraz de perro de Terranova por los arreos de campaña”.

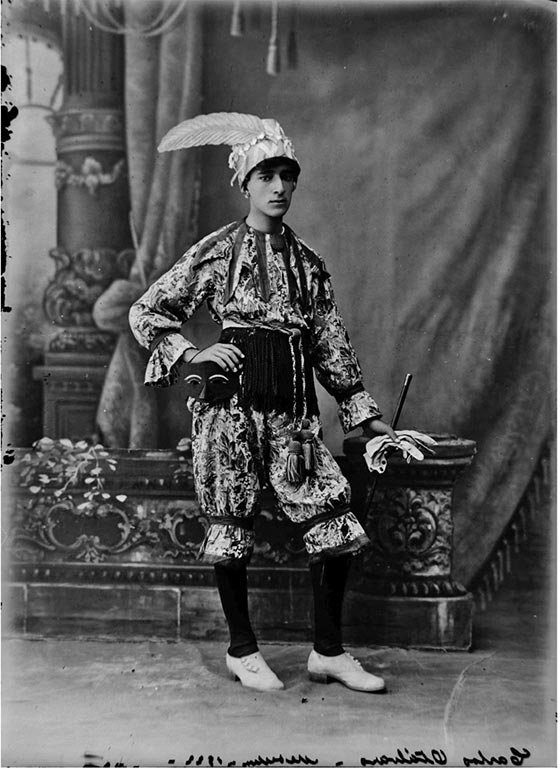

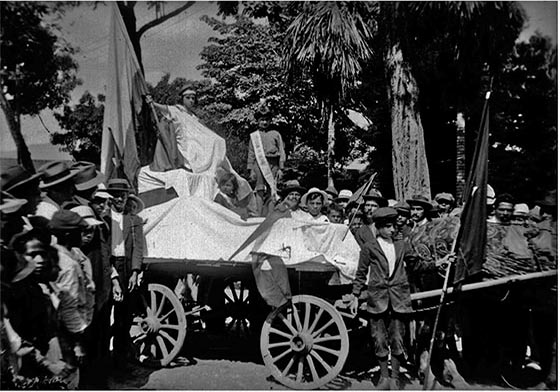

Culminada la guerra, los jolgorios populares se reanudaron. En los archivos fotográficos de principios del siglo XX es frecuente encontrar imágenes de las comparsas. Carrasquilla recuerda algunos de los disfraces preferidos “…duques de Nevers, majos españoles, bandidos napolitanos, emperadores del Mongol…”. Pero aquellas carnestolendas no tendrían futuro. En los textos transcritos siempre aparece el requisito del permiso de la autoridad para poder realizar los carnavales. Y esa autoridad un día se cansó, se alarmó y prohibió de un tajo la fiesta popular.

Un alcalde con nombre carnavalesco, don Agapito Betancur, resolvió retractarse de un permiso concedido con anterioridad y en uso de sus facultades legales y “considerando, que por haberse dado gran parte del pueblo al juego y a la embriaguez se ha violado y hecho caducar la licencia concedida por este despacho a los señores Gabriel Vélez y Ramón E. Arango y otros para disfraces lícitos en lugares públicos”. Investido de autoridad indignada, decidió prohibir a partir del 27 de diciembre de 1916 “los disfraces y danzas en las vías públicas de la ciudad y de los corregimientos del distrito”.

A partir de esa fecha languidece el carnaval en nuestro medio e ingresamos a la cuaresma perpetua. Con un condimento adicional que terminará de excluir la alegría colectiva.

En momentos en los que las autoridades suprimen las carnestolendas, Medellín está viviendo una gran transformación. La pequeña aldea de comerciantes, mineros y artesanos se está convirtiendo en una ciudad industrial. En los rincones del valle de Aburrá, aprovechando las caídas de agua que bajan de las cordilleras vecinas, se empiezan a instalar grandes centros manufactureros que atraen una gran mano de obra campesina que emigra a la ciudad.

Concomitante a este proceso, empiezan a aparecer los efectos de la llamada industria cultural. En efecto, la industria fonográfica comienza a irrigar de discos y gramófonos a la incipiente ciudad. En toda América Latina se escuchan bambucos y pasillos grabados por la Víctor o la Columbia. Pero la lógica comercial indica que no es conveniente vender dos melodías de éxito en un mismo disco y por tanto en el envés del disco se pone un relleno, en este caso una música del sur que empieza a hacer furor en Nueva York.

El inolvidable estudioso de la música popular, Hernán Restrepo Duque narraba así este fenómeno: “Detrás de cada pasillo, de cada bambuco o cada danza de autor antioqueño, viene casi con seguridad, un tango. Uno de aquellos tangos zarzueleros que diferían totalmente del gardeliano ya impuesto del todo en Buenos Aires. Pero tango al fin. Y nuestros paisas, de espíritu hogareño, se reúnen desde las seis de la tarde a gozar de esas pastas negras, misteriosas, que giran a 78 revoluciones por minuto y ofrecen dos canciones no más, una del compositor del pueblo, otra extraña, y comienzan a gustar los nuevos ritmos. El tango, promovido así, fuertemente desde los Estados Unidos, conquista los corazones con sus dramas tremendos —casi casi como las telenovelas de hoy— y comienza a forjarse la historia de un misterio: el tango como parte de la música medellinense…

Tres señoritas en el Carnaval de Barranquilla. Anónimo, ca 1890.

Carlos Otálvaro. Benjamín de la Calle, 1922.

Comparsa. Francisco Mejía, 1937.

Carros alegóricos. Celebraciones en Medellín. Benjamín de la Calle, 1913.

Sería mucho después, en junio de 1935, cuando la espantosa tragedia que segó la vida a su más notable cultivador, Carlos Gardel, cuando esa tanguitud iba a adquirir carácter oficial, por decirlo así, y una increíble difusión internacional hasta el punto de exagerar la nota al calificar nuestra ciudad como capital del tango.

De manera que la gran transformación que estaba experimentado la sociedad iba acompañada de un fenómeno cultural impredecible. La aldea se convertía en ciudad, el artesano se volvía obrero, el campesino en ciudadano. Y como telón de fondo el tango. A ese campesino recién llegado a la urbe ya no le “canciona” el bucólico lado A sino el lánguido lamento del inmigrante del lado B.

En el momento de gran expansión demográfica, en los tiempos en los que surge la muchedumbre como sujeto, faltaba un elemento de cohesión social como el carnaval. La alegría y el frenesí populares de que hablara Carrasquilla unos años antes son reprimidos, tanto individual como colectivamente y en adelante nos volvemos copisoleros.

Las calles y plazas, el espacio público es usado solo como expresión del poder eclesiástico o político, a través de procesiones o manifestaciones, pero la alegría colectiva, la risa, la charada, se suprimen y nos refugiamos en el rincón de una cantina. En acertada frase, Darío Ruiz Gómez describe este fenómeno como la “felicidad de estar tristes”.

Un poco más gráfico, Manuel Mejía Vallejo, en lo más alto del delirio, luego de una sobredosis de tangos, boleros, bambucos y pasillos ecuatorianos, recordaba a un borrachito de Guayaquil que ya en la madrugada exclamaba: “Esta tristeza tan buena no me la quita ni el putas”.

Es cierto que a partir de 1957 tratamos de revivir las fiestas colectivas bajo el nombre de Feria de las Flores. Es evidente que este evento es hoy uno de los símbolos de la ciudad y que el espectáculo de los silleteros de Santa Elena desfilando por las calles con su carga multicolor es maravilloso.

Pero el formato de feria es muy distinto al de carnaval. En efecto la esencia de las fiestas carnestoléndicas es la ruptura de la relación actor espectador y por tanto todo el mundo actúa y presencia. El que lo vive es el que lo goza. Por el contrario la feria prioriza el desfile y la tarima.

La feria carece también del efecto transgresor al que tanto temían nuestros gobernantes hace un siglo. En la feria todo es previsible y reglado. Por el contrario en la esencia del carnaval está la subversión del orden establecido. Ese tiempo de moratoria permite el desfogue social, es la posibilidad que tiene el débil de expresar su descontento y sentirse, así sea de manera efímera, libre del yugo de todo poder.

La transgresión es también fundamental en el poder creador de la cultura. El arte que se limita a describir la realidad es mera crónica. La verdadera creación rompe con los moldes establecidos, re-crea o re-interpreta la realidad y, por tanto, sacude al establecimiento. Por supuesto que un ecosistema donde anualmente se subvierte, se transgrede el orden social, es mucho más fértil para la creación que aquella cuaresma perpetua donde todo intento de transgresión es rápidamente reprimido.

La feria, si bien refuerza lazos identitarios en la reiteración del mito, no alcanza a crear los efectos de cohesión social que logra el carnaval. La ruptura temporal de toda estratigrafía social es una metáfora de la sociedad igualitaria. De la comunidad que rompe las artificiales barreras mentales y al final se confunde en un abrazo colectivo, como el que se produce en las playas de Riohacha en la madrugada del miércoles de ceniza. Qué ejemplo maravilloso sería el de un carnaval, que aunque fuera por pocos días, permitiera derribar las murallas imaginarias que cruzan las comunas de Medellín.

La feria no contagia de alegría a la ciudad. Esa ansiedad que describiera Carrasquilla a fines del siglo XIX, ya no se palpa. El carnaval es como la risa perpetua de Otto Morales Benítez. Ese toque de desparpajo, de capacidad de reírse tanto del prójimo como de uno mismo, contribuye a bajarle el tono solemne a la parafernalia del poder y a tomar la vida con un poco de desdén.

El carnaval, en síntesis, permite tener sociedades más cohesionadas, culturas más creativas y ciudadanos más felices.

Ahora comprenderán, porque vivo con nostalgia de carnaval.