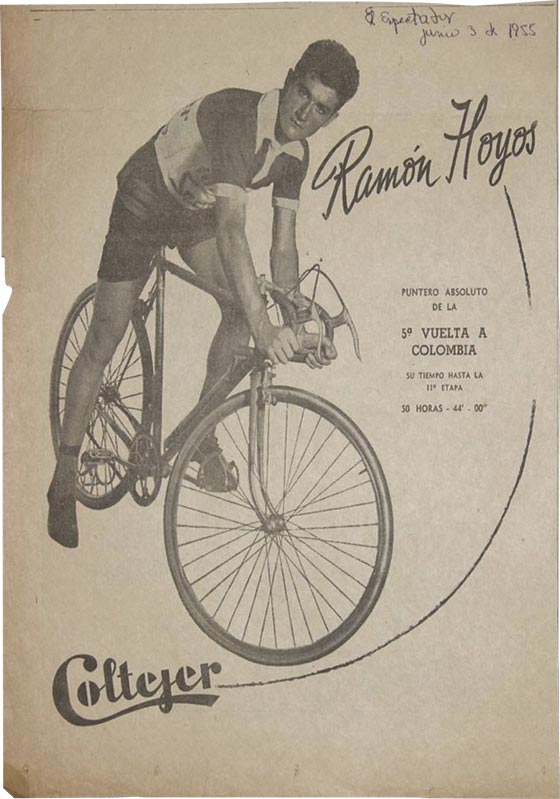

En 1955 Ramón Hoyos ganó su tercera Vuelta a Colombia en seguidilla. Tenía 23 años y era un prodigio cuando la cuesta se empinaba aunque pedaleara “despernancado”. Había dejado su trabajo en una heladería y lavaba sus trofeos con loción cada dos meses. Era un deportista tan singular que García Márquez, con 28 años, se vino a Medellín y luego de una conversación kilométrica escribió doce entregas sobre su vida, obra y milagros para El Espectador. Elegimos la que cuenta su primer triunfo en la Doble a San Cristóbal.

UC recomienda lacadenilla.blogspot.com

Triunfo por falta de frenos

Gabriel García Márquez. Fotografías Archivo BPP

A pesar de mi desesperada manera de pedalear en aquella inolvidable prueba a Laureles, vi adelantarse sin ningún esfuerzo a Conrado Tito Gallo, a Roberto Cano Ramírez, a Pedro Nel Gil y a Antonio Zapata. Yo creía en esa época que para ganar una carrera lo único que se necesitaba era pedalear con fuerza, empujar a ojos cerrados hasta llegar a la meta. Pedaleaba despernancado, sin ningún estilo, sin ninguna técnica. Ahora mismo se me critica la forma de correr: me gusta poner el jarrete en el pedal y dejar la pierna bien templada, con el cuerpo completamente descargado en el asiento. Ese estilo me da resultado. Hace cuatro años, en cambio, cuando participé en la primera carrera, no tenía la menor idea de nada. Tenía coraje y deseos de ganar. Pero era un muchacho de diecinueve años, flaco y débil. Pesaba 55 kilos. Hoy peso 66, pero no he engordado: son puro músculo, y los médicos dicen que tengo un tórax privilegiado.

El último entre veinticinco

Aquella carrera a Laureles fue una catástrofe. A lo largo de los 110 kilómetros, en mi vieja bicicleta de semicarreras, sin cambios, no hice más que pedalear inútilmente. A los pocos momentos, se me perdieron de vista los otros participantes. No era mala la carretera, pero no llevábamos carros acompañantes, ni entrenador, ni nada. La presencia de los acompañantes infunde ánimo y confianza. Cuando uno corre como corrí aquella primera vez y se advierte que el pelotón se va desintegrando y uno va quedando atrás, agotado, asfixiándose, se cree que el ciclismo deportivo es algo misterioso, sin explicación.

Con frecuencia he sufrido una pesadilla: trato de correr, muevo las piernas incesantemente, con desesperación, pero no avanzo un milímetro. Así me sentía en la carrera a Laureles. Estaba reventado, y sin embargo los otros ciclistas, frescos y sin apuros, me habían ganado todo el terreno en pocos minutos. Cuando llegué al parquecito de Laureles, que con ocasión del evento había sido adornado con papel de colores, me sentía desconcertado: no veía el comité de recepción por ninguna parte. Ni siquiera sabía dónde era la meta. A alguien que pasaba por el parque, le pregunté:

—¿Dónde está la gente?

—Uf —me respondió—, todos se fueron hace rato.

Mi mala salud

Siempre he sido muy enfermizo. Y cada vez que voy a participar en una competencia, mi salud me pone a dudar de mis probabilidades. En aquel año de 1951 —que fue el año decisivo en mi carrera— padecía un trastorno del estómago que no me daba descanso. En Puerto Rico se me infectó el ojo izquierdo y tuve que correr después de que me inyectaron dos millones de unidades de penicilina. En la última Vuelta a Colombia tenía gripe cuando salimos de Bogotá, y me estaba asfixiando en la primera etapa. Cuando no es una cosa es otra.

Y en los comienzos, cuando no era la afección al estómago o la forunculosis, eran los tambores de mi maltratada bicicleta. Por eso no cuento, entre mis primeros triunfos, la Doble a La Estrella, que gané corriendo contra Antonio Zapata Arboleda. Cuento la Doble a San Cristóbal, el 12 de junio de 1951, en la cual gané mi primera copa. Y me regalaron mi primera pantaloneta.

Con todo prestado

Para participar en la Doble a San Cristóbal no tenía prácticamente nada. Un sobrino de doña Gabriela Arboleda, la incomparable visitadora social de la empresa donde trabajo, tuvo que prestarme un aro. Se llama Jorge Zapata y en la actualidad es propietario de la bicicleta en que corrí en aquella prueba. Pidiendo prestado aquí, remendando allá, estuve listo por fin para participar en la prueba. Eran diez kilómetros de subida y diez de bajada, y mi bicicleta no tenía cambios. Pero no me importaba mucho. Estaba dispuesto a clasificar de cualquier modo, aunque me rompiera la cabeza en una vuelta del camino.

“Que me echen, si quieren”

En esa época, mi jornada de trabajo era de las dos de la tarde a las diez de la noche. Pensé en el riesgo que corría no asistiendo al trabajo, sin ninguna excusa. Sin embargo, pensé: “Que me echen, si quieren”. Y pensándolo, me puse mi uniforme, la camiseta del club Saeta, y mis zapatos de fútbol. Porque ese es otro de los inolvidables disparates de mi vida: corría con zapatos de fútbol, en una bicicleta sin cambios y sin repuestos. Y — como ya lo he dicho— en el galápago de hierro. Cada vez que me acuerdo de estas cosas, no me explico cómo pude llegar a ser campeón. Recuerdo perfectamente la largada, la serenidad de los ciclistas veteranos y el nerviosismo mío. Casi no podía apoyar los pies en los pedales, de tanto que me temblaban las rodillas.

Trepando bien

Al principio todo anduvo bien. Trepé como un veterano, con esa manera de trepar, segura y descansada que he tenido siempre, aun cuando no me ayudaba la bicicleta. Rápidamente, sin forzarme mucho, le saqué un minuto de ventaja al pelotón. En esa ocasión, por primera vez en mi vida, tuve la emoción de los fanáticos animándome a todo lo largo de la carretera. Yo iba en la punta, trepando a un ritmo seguro. Y por todo el camino, hombres, mujeres y niños, con sus instrumentos de labranza en la mano, me animaban con sus gritos a seguir adelante. No conocían mi nombre. Habían salido a saludar a los veteranos, y al ver a aquel muchacho flaco y nervioso que trepaba como un veterano, lo instaban a seguir adelante, sin conocer su nombre. Solo porque lo veían trepar mejor que todos.

“Esta es la copa, Ramón”

Es inolvidable la llegada a San Cristóbal. Había música y madrinas con flores cuando llegué a la meta. Todavía faltaba la mitad de la prueba, en bajada, y yo temía por el comportamiento de mi vieja bicicleta sin cambios. Pero en la hora de descanso que tuvimos en San Cristóbal, yo me hice el firme propósito de ganar, por encima de cualquier obstáculo, y solo por una razón: porque me mostraran la copa. Era un trofeo brillante, por el cual me habría hecho matar en mi desesperación de novato que quería llegar a alguna parte.

Durante una hora, la música estuvo tocando. Recuerdo las piezas alegres, las parejas bailando y el suelo lleno de flores pisadas y marchitas. Pero yo no pensaba en esa fiesta. Pensaba en que había llegado con un minuto de ventaja, y que debía agarrarme de ese minuto para ganarme el trofeo, así me costara la vida.

Bajando fuerte, pero sin culpa

No recuerdo haber bajado nunca con tanta velocidad y tanto entusiasmo como aquella vez. Pero había una explicación adicional: como mi bicicleta no tenía cambios, no me quedaba más remedio que cerrar los ojos y lanzarme por la pendiente, aunque me rompiera la crisma. Siempre he sido terriblemente nervioso para bajar. Por eso procuro sacar la mayor ventaja cuando trepo, porque la experiencia me ha enseñado que bajando no desarrollo todo lo que puedo, por el puro temor de matarme en las curvas, como ha estado a punto de ocurrirme varias veces. En aquella Doble a San Cristóbal bajé como un demonio, como nunca, y a pesar de todo me sacaron veinte metros a la meta. Pero yo tenía mi minuto de ventaja. En medio de una gritería confusa, temblando de emoción y de miedo y un poco atolondrado, creí que me había ocurrido un accidente y no me había dado cuenta. Pero lo que ocurría era otra cosa: había ganado. Y ese mismo día, en la meta, cuando la multitud se preparaba para pasearme en hombros, me entregaron la primera copa que conquisté en mi vida.

Mi pantaloneta

Fue un triunfo atronador. Pero no tanto como yo lo imaginaba, jadeante, con mi camiseta sudada. En Antioquia, esas competencias locales, que no tienen ninguna resonancia nacional, provocan el delirio de las multitudes, porque es de ellas de donde salen los campeones. Yo estaba completamente aturdido. Veía a mis amigos, a los muchachos del club Saeta, que me felicitaban con desbordado entusiasmo. Pero no veía a los fotógrafos de la prensa. Yo me imaginaba el triunfo como una cegadora tempestad de bombillas fotográficas, como lo es ahora, y como lo eran los triunfos de Conrado Tito Gallo y Pedro Nel Gil. Pero al finalizar la Doble a San Cristóbal no había más que ruidos, gritos y felicitaciones. Y un solo regalo: una pantaloneta de otomana que me llevó a la meta la esposa de Víctor Betancourt, porque estaba segura de que yo ganaría la competencia. Todavía uso esa pantaloneta, como recuerdo de mi primer triunfo sensacional.

“Ramón Hoyos”, en letras de molde

Naturalmente, no fui a trabajar ese día. La carrera terminó a las once y media de la mañana. Y después hubo fiestas y muchos comentarios y mucho entusiasmo. Yo veía andar el reloj y sabía que debía comenzar a trabajar a las dos de la tarde, pero seguía pensando: “Que me echen, si quieren”. Ahora tenía una copa, y lo único que me interesaba era celebrar mi triunfo, subir, seguir corriendo, alcanzar el campeonato; y tener muchas copas como la que había ganado aquel día. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que nunca pensé llegar a donde he llegado, ni tener 120 trofeos conquistados en cuatro años.

Ahora me preocupa mucho que los periódicos me ataquen, cuando son ataques injustos. Pero no busco la publicidad. Pero aquella vez, siendo mi primera victoria, con diecinueve años, en una ciudad donde ya los ciclistas tenían fama nacional, esperaba con ansiedad los periódicos y no podía dormir. Ahora he visto mi nombre a ocho columnas, en las primeras páginas y con enormes fotografías. Pero no experimento la emoción que sentí aquella mañana del 13 de junio de 1951, en que vi mi nombre por primera vez en letras de molde. Fue en la página deportiva de El Colombiano, en un rincón, y en un titular que decía: “Ramón Hoyos vio alumbrar su estrella”.

“Haberlo dicho antes”

Cansado a causa del esfuerzo de la carrera y de la prolongada celebración de la victoria, todavía no tenía deseos de ir a trabajar. Me parecía que había llegado a la cumbre, que no tenía ningún compromiso con la fábrica sino sencillamente con mi título de ciclista. Sin embargo, la soledad en que me encontré aquel día, cuando todo el mundo volvió a la rutina del trabajo, me dio a entender que estaba equivocado. Muy asustado, a las dos de la tarde entré por el enorme portón de la fábrica y me dirigí directamente a la oficina del secretario, el gran Javier Jiménez, que es además, el encargado de los deportes.

Javier Jiménez me estaba esperando hecho una furia.

—¿Por qué no vino a trabajar ayer? —me preguntó, indignado.

Resolví ser franco. Le dije:

—Porque estaba muy cansado de la Doble a San Cristóbal.

Aquello no sirvió de nada. Javier Jiménez seguía indignado.

—¿Y por estar corriendo en bicicleta no vino a trabajar? —me dijo—. ¿Qué clase de excusas son esas?

—Pero fue que gané.

Javier Jiménez miró el periódico, estupefacto. Su rostro cambió súbitamente de expresión, dio un golpe en el escritorio, sobre el periódico, y volvió a gritar:

—Idiota. ¿Y por qué no lo dijo desde el principio?

Nota del redactor

Nota del redactor

“El milagro está en su tórax”

Los fanáticos de Hoyos se enloquecen cuando al campeón le corresponde trepar. Se da por cierto que es mejor trepando que bajando. Al parecer es una idea sin fundamento. “Siempre he sido terriblemente nervioso para bajar”, dice Hoyos. Y señala el origen de este nerviosismo: nunca ha tenido accidentes trepando. En cambio, bajando ha estado a punto de matarse en las vueltas, desde cuando empezó a correr en bicicletas remendadas, cuidando tubulares y repuestos ajenos, hasta se estrelló contra una piedra, como cualquier novato, cuando representaba por primera vez a Antioquia en la II Vuelta a Colombia. Julio Arrastía, su entrenador, explica: “Hoyos baja tan bien como trepa, pero prefiere sacar tiempo subiendo, cuando no hay peligro, para no correr riesgos en las bajadas. Si Forero o Beyaert treparan tan bien como Hoyos, no se arriesgarían a bajar como ya se les ha visto bajar, matándose por lograr ventajas”.

El estilo no es el ciclista

Otra crítica muy popular entre las muchas que se hacen a Ramón Hoyos es su manera de pedalear. El triple campeón considera que su estilo le da resultado, y sigue corriendo así, sin importarle lo que se diga. En cambio, ha cambiado el estilo en los cuatro años que lleva de estar corriendo en competencias oficiales. “El estilo no sirve para ganar —dice—. Sirve solamente para que uno se vea bien en la bicicleta”. Y dice que no le gusta el estilo de los mexicanos, “porque van sentados muy bajo y la posición en la bicicleta parece incómoda”. Sin embargo, dice que esta posición les rinde a los mexicanos, y eso es lo importante.

Así corría Bartali

“Lo importante en Hoyos —dice Julio Arrastía— no es que suba sentado y abra las piernas, porque eso no es un defecto, como cree la gente”. Y agrega que lo importante es su extraordinaria capacidad de asimilación. Cuando comenzaron sus entrenamientos, en la Doble a Bolívar, después de la II Vuelta, Arrastía le dijo a Hoyos: “Vos como andás, tenés que cuidarte mucho, porque creo que vas a ganar la próxima Vuelta”. Entonces el actual campeón tenía muchos defectos y le faltaba experiencia, pero tenía las condiciones esenciales, que todavía conserva, pero ahora mejor desarrolladas: tenía la visión y el ansia del triunfo y una extraordinaria agilidad mental para definir situaciones. A quienes le dicen que Hoyos trepa despernancado, pedaleando lo mismo sentado que parado, Arrastía les contesta:

—Así corría Bartali.

Un hombre de la calle

Normalmente, Ramón Hoyos no observa una dieta especial. “Un buen ciclista deber comer carne de pulpa, verduras y muchas frutas”, dice Arrastía. Pero Hoyos, cuando no está corriendo, come cualquier cosa, fuma normalmente, y lleva la vida que puede llevar cualquier hombre ordenado. No tiene una hora precisa para levantarse ni para acostarse. Asiste a las fiestas que desea y hace allí lo que hacen todos. Pero en cambio, es inflexiblemente disciplinado en los entrenamientos y se ajusta con precisión a las indicaciones de su entrenador, a pesar de que tiene ideas propias con respecto al ciclismo. “El milagro está en su tórax —dice Arrastía—. Se le ha desarrollado tanto, que no hay el menor temor de que se asfixie cuando trepa. A eso hay que agregar la asombrosa elasticidad de su corazón”.

El oscuro mundo de los ciclistas

Al parecer, todas las falsas ideas divulgadas sobre la técnica de Hoyos, tienen un origen: los otros ciclistas. Ese es un mundo complejo, lleno de rivalidad, al margen del cual está Ramón Hoyos, como una figura que salió del pelotón y va en la punta de la popularidad. Muchos no se lo perdonan. En las tertulias de ciclistas, de aficionados o de simples fanáticos, se dice que Hoyos no tiene nada más que coraje. Se le considera como una especie de pequeño bárbaro, capaz de mantenerse por alcanzar una meta, pero sin ninguna técnica. “No es más que corazón”, se dice. Y Hoyos, a su vez, tiene mucho qué decir de los otros ciclistas. La historia de sus rivalidades, de los obstáculos que han puesto a su trayectoria los otros ciclistas, es un cuento de nunca acabar.

“Por qué corre Samuelillo”

Sin embargo, hay algo indiscutible: nadie ha tenido más suerte para encontrar ayuda que Ramón Hoyos. Si entró a la II Vuelta a Colombia, cuando era un novato sin muchas esperanzas, fue en virtud de la terquedad de don Ramiro Mejía, un fanático que se gastó su plata en hacer ciclistas y que ahora vive en México. Y también mucho de lo que es hoy se lo debe al pequeño y conversador secretario de Coltejer, Javier Jiménez, encargado de los deportes, que se empeñó en sacarlo adelante desde cuando ganó su primer trofeo. En una oficina que arde como un horno a las dos de la tarde, Javier Jiménez es capaz de hablar durante 24 horas consecutivas sobre Ramón Hoyos, haciendo gestos hiperbólicos y estirando con entusiasmo sus cargadores elásticos, como si eso fuera una gimnasia de la memoria. “Era un flaco que no ofrecía ninguna esperanza”, dice, recordando el día que aquel tímido obrero entró a su oficina, a pedirle dinero prestado para comprar una bicicleta.

Sin embargo, Hoyos no olvida a quienes lo han ayudado. Aunque hay un sector neutral, que no gusta de los ciclistas, en privado, porque considera que todos viven pensando que el otro trata de perjudicarlos, de obstaculizarles la carrera, de no dejarlos llegar a ninguna parte. Ese sector neutral ha hecho un mal chiste. Dicen:

—Todos los ciclistas tienen delirio de persecución.