César Vallejo

Carlos Manuel Álvarez

Junto a la puerta estaba parado

César Vallejo.

Magro, cetrino, casi hierático,

me pareció un árbol deshojado.

Ciro Alegría

París recibe cada año veintiséis millones de visitas. El pasado 15 de abril, seguramente algún turista extraviado desvió su camino, pagó unos euros o unos francos de más, y después de visitar el Barrio Latino, la cúpula blanca de la basílica del Sacré Coeur o la leyenda finisecular del Moulin Rouge, dirigió sus pasos —sus lánguidos pasos— hacia el cementerio de Montparnasse. Ya en el lugar leyó el epitafio de Georgette: “He nevado para que duermas”.

Todo lo que el visitante haya hecho después, toda la secuencia posterior, se antoja tristemente conmovedora. Si soltó algunas lágrimas o no. Si viró la espalda y echó a correr o si en cambio encendió un cigarrillo y fumó con displicencia encima de la tumba. Si dejó un soneto o un simple mensaje. Si no dejó nada y se mantuvo en el más inquebrantable silencio. Si tomó fotos u ofreció alguna. Hace setenta y seis años —el turista lo sabe— murió César Vallejo, poesía construida a navajazos.

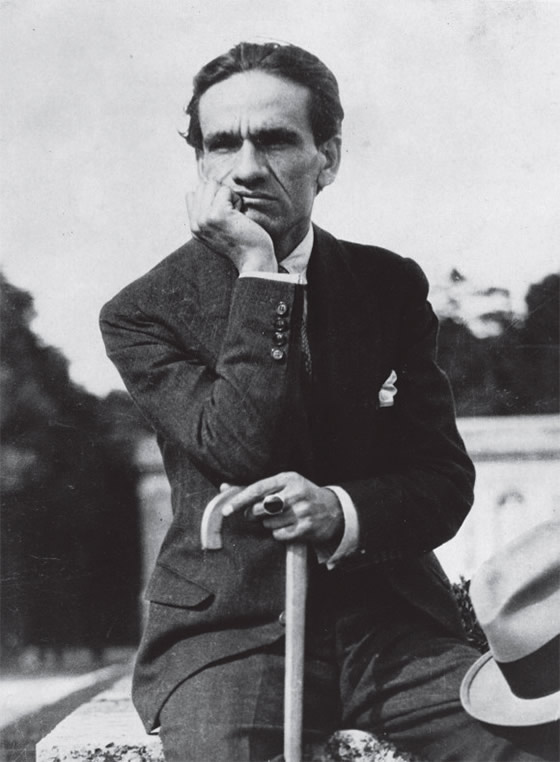

Como símbolo ha quedado un fulminante primer plano donde Vallejo medita con sumo interés, sentado encima de una tumba—posiblemente encima de la suya—, vestido con un elegante traje negro, con el codo de la mano derecha apoyado en un bastón, la cabeza a su vez apoyada en la palma de la mano, el sombrero de la época encima de la rodilla izquierda, la mirada de andino dolorosamente perdida. Y ya ahí, en ese mínimo y último instante, no se puede saber si está mirando hacia el pasado o hacia el futuro, si está viendo lo que nadie más ha podido ver o si sencillamente está esperando el acta de defunción.

El 13 de julio de 1923, procedente de Perú, luego de veintiséis días en el mar a bordo del vapor Oroya, Vallejo llegó a París como deben llegar los poetas. No dominaba el idioma. No tenía amigos ni gozaba de influencias. Un cóndor viejo pernoctaba en sus ojos. En los bolsillos guardaba un águila de oro anudada a un pañuelo, y una moneda de quinientos soles. Hay ahí una señal. Quinientos soles —un manto inagotable de pobreza— fueron suficientes para escribir la poesía más poderosa de una época, los versos más subversivos de un idioma.

No revaloricemos la poesía a partir del estereotipo del poeta hambriento y vagabundo, del escritor ajado per se, pero tampoco la tomemos como un estamento social. Para poetizar hay que perderse del mapa (no del geográfico, sí del legal), andar con quinientos soles en el bolsillo. Ese es su entrenamiento. Un céntimo más y estaremos cobrando por una labor que en la medida en que empieza a solventarnos, también empieza a morir. Lo que se logra desde quinientos soles luego resulta impagable, “cuesta una enorme cantidad de dinero ser pobre”. (Sospecha: el hombre ha puesto precio incluso a Picasso, a Goya, los ha colgado en la pared y ha extraído del óleo una cifra, pero no ha podido cosificar ningún poema importante. No podría privatizarlo, impedir la reproducción íntegra de su valor).

Vallejo decía que no era necesario leer mucho. Uno de los mayores hallazgos poéticos es ese que permite y precisa el desconocimiento de las tradiciones y las técnicas, pero que aún así las violenta, las hace prosperar hasta alturas no recomendables. Este método es un infalible detector de mentiras. Eficaz como un baile que no es baile o una música que no es música. Pintar sin noción clara de la perspectiva o el volumen y finalmente acertar.

Sabiduría muscular, desligada del conocimiento; ciencia que no es dato, que no es ecuación ni historia. La poesía es también el único arte esencialmente divorciado de cualquier enseñanza, por eso es el animal más raro y puro, y el muro contra el que más mentecatos se estrellan. No importa cuánto merodeen o se encumbren, ningún farsante se arropa demasiado tiempo en la piel de la palabra. La estufa se prende para los embusteros.

Hay tres arquetipos modernos. Uno es Rimbaud, el poeta precoz que infiere y desaparece. Otro es Mallarmé, que opera el verbo, lo disecciona desde una experiencia previa: la lectura de todas las cosas dichas y por decir. Otro sería Pavese, que se suicida en 1950, mirando fijamente, en un cuarto de hotel, los ojos de Constance Dowling. Básicamente estos tres filtros —la fuga juvenil, la consagración monástica al lenguaje y la locura física— destilan la poesía tal como la conocemos hoy. Si Martí, por ejemplo, que echó a correr, leyó como nadie, y fue un suicida ejemplar, agota todas las posibilidades, Vallejo, por su parte, no agota ni personifica ninguna. Vallejo es el único gran poeta de la lengua española que no siguió ninguna de las rutas contrahegemónicas de la modernidad.

No se parece a Darío y sí se parece en algo a Whitman y a Baudelaire, pero por providencia uno no puede afirmar con certeza que Vallejo le deba a alguien. Había un dolor, en su fisonomía andina, anterior a su edad, a su vasta erudición (no nos confundamos, leyó mucho), y al germen lunático que habita siempre en la miseria. La juntura de su cuerpo estuvo reforzada con perfidia, sus músculos estuvieron revestidos de angustia. Dios mismo apretó las clavijas durante la composición biológica de Vallejo.

Trilce, digamos, ¿qué ubicación merece dentro de la historia más o menos encauzada de la literatura contemporánea? Ante Trilce, el resto de la vanguardia latinoamericana queda ridículamente reducida. Fervor de Buenos Aires se vuelve un soplo. Un libro progresista, como debió serlo Altazor, deja ver a cada paso su efectismo y su bulla. La sombra de Trilce, publicado en 1922, cubre el panorama inmediato como un pájaro altanero y egoísta. Girondo, tan chillón, parecerá luego un agitador de ferias.

Los únicos reductos que Vallejo perdona y deja con vida dentro de la vanguardia son la sencillez disimulada de Neruda y la musicalidad de Lorca. La nostalgia iniciática del Borges juvenil solo podrá ser salvada años después por el Borges adulto, que vuelve como un forajido a rescatar su pasado. Si colocamos la lupa sobre Europa, el cadáver exquisito y sus variantes nos parecerán procesos netamente conscientes, o de una inconsciencia estéril, para el caso lo mismo. The Waste Land es sin dudas un contrincante de mérito, aunque siempre en base a una diferencia: Eliot recrea un derrumbe y Trilce propone un florecimiento. No adánico, pero florecimiento al fin.

No hay mayor ejemplo de libertad creativa o de aniquilamiento orgánico de un idioma dentro del período entreguerras que César Vallejo, escribiendo no desde París, sino desde una cárcel municipal en Trujillo, un lugar que todavía hoy nadie sabe dónde queda. Al concluir, Vallejo diría: “El libro ha nacido en el mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad de su estética (…) ¡Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera en libertinaje! ¡Dios sabe hasta qué bordes espeluznantes me he asomado, colmado de miedo!...”.

Llama poderosamente la atención que Thomas Merton haya proclamado a Vallejo como “el más grande poeta universal después de Dante”. No porque no lo sea, y no porque tales definiciones no sean infructuosas, sino porque Merton era estadounidense y Vallejo peruano. Ubiquemos los actores. Cuando Dante murió, ninguna cultura precolombina existía en la memoria del mundo conocido (el que hemos heredado), y Santiago de Chuco —la ciudad natal del poeta— no sería fundada hasta un par de siglos después.

Hay aquí otra señal, que lo hace más poeta y más inconcebible. Si observamos el escenario actual, cabría preguntarse desde qué espacio que no sea un espacio alternativo, tangencial, se legitima la cultura latinoamericana, no digamos ya la peruana, o la serrana. ¿Quién es, pues, César Vallejo? ¿Quién era cuando arribó a Europa el 13 de julio de 1923, para nunca volver? Tal vez un botín ni siquiera explicable por la diversidad, la esperanza o el destino que los latinoamericanos creemos merecer.

Si lo leemos temprano, los demás poetas parecerán luego menos de lo que en realidad son. Es como la sorpresa que el idioma nos tiene para el final. Un animal tembloroso que escribe de pie sobre las lindes, mojando la voz en la tinta de su sed.

Georgette, la esposa francesa, lo acompañó hasta las nueve y veinte de la mañana de aquel viernes santo otoñal. Era la oscura Europa de 1938. Meses después, Stalin volvía a traicionar. Franco ganaba en España. Hitler invadía Polonia. Un fortuito médico, el doctor Lejard, no supo que Vallejo estaba muy cansado. Diagnosticó un renovado paludismo.