Un acontecimiento me sorprendió aquella mañana: ver un gato comiéndose una rana. Yo había madrugado mucho para llegar antes que las niñas a la pared blanca del solar. Eran las cinco y treinta de la mañana, uno de esos días de julio en que ya empezaba a clarear a esa hora, con un incipiente bochorno que anunciaba la larga y calurosa jornada de verano.

Cuando me disponía a entrar en el baldío, en la penumbra, vi una sombra moverse entre la hierba alta. Después de unos segundos de aventurar diversas hipótesis (una rata, una bolsa agitada por el viento, la ilusión visual de una roca desplazándose), vi que se trataba de un gato acechando algo entre la maleza. Con suma suavidad y extrema concentración, el animal se dirigía hacia su objetivo, ubicado fuera de mi campo de visión. De pronto, un cuerpo pequeño y oscuro saltó desde la hierba. El gato, con perfecta sincronía, voló hasta encontrarse con su presa en el aire. La atrapó con su boca y comenzó a desgarrarla, todavía sin aterrizar, con ayuda de sus patas delanteras. Luego se acurrucó junto a un arbusto para tomar su desayuno. Cuando logré acercarme un poco pude ver las largas patas de una rana saliendo por un lado de la boca del felino. La presa, a esas alturas, era solo un par de extremidades temblorosas por la acción del furioso masticar del gato. Aún sin tragar del todo, salió huyendo cuando me vio de reojo.

Por un momento quedé paralizado. Algo se había revolcado en mi estómago, pero no era asco, era más bien un brinco de satisfacción por haber aprendido algo nuevo a mi corta edad: los gatos también comían ranas. Sin embargo, al mismo tiempo, esta constatación me llenó de aprensión hacia los gatos; desde entonces se convirtieron para mí en seres astutos y malignos que guardan terribles secretos. Con el tiempo esta sensación se convertiría en verdadero temor hacia esos animales. Me sacó de mi estupefacción la intensa luz de la mañana en toda su plenitud, señal de que pronto llegarían las niñas. Antes de esconderme tras el arbusto decidí pasearme junto a la pared blanca para explorar si había algún objeto particular. Mientras caminaba mirando la hierba esperaba encontrar alguna señal prodigiosa, pero no encontré nada.

Ahora que lo recuerdo con detenimiento, fueron dos los sucesos que me impresionaron aquella mañana. El segundo fue el olor que había junto a la pared. Era una pestilencia agria, incluso la sentí rebotar en mi paladar, lo cual me hizo escupir. De inmediato asocié aquel hedor con la descomposición de cientos de cadáveres de ranas. Esa fetidez y la consiguiente asociación acrecentaron mi curiosidad por descubrir las actividades de las niñas cuando se escondían detrás de la pared, que del otro lado del solar daba a la calle, y corrí a ocultarme detrás del arbusto. Desde hacía algunos días me había percatado de que cuando íbamos caminando hacia el colegio, en esa romería uniformada pero dividida en grupúsculos (yo siempre iba solo), al llegar al baldío esas dos niñas se escabullían detrás de la pared, que podría ser el último muro en pie de una demolición, o el primero de una construcción truncada, pintado de blanco de una manera cuidadosa e impecable. Unos instantes después salían al otro lado tomadas de la mano, muy contentas. Yo las observaba desde la esquina sin que ellas lo advirtieran, encapsuladas en su misteriosa complicidad.

Al cabo de unos minutos las vi aparecer en el baldío. Se ubicaron más o menos en el centro de la pared, a unos dos metros de distancia la una de la otra, mirándose de frente. Desde donde me escondía podía verlas de frente con solo mover un poco la cabeza de un lado a otro. Sin mediar palabra se sacaron los calzones por debajo de la falda del uniforme y los dejaron con cuidado sobre la hierba. Se alzaron las faldas hasta el pecho, las sostuvieron con los codos contra los costados (aquello parecía una danza sincronizada) y se acuclillaron separando mucho los muslos, apoyando las manos en la rodillas para equilibrarse. Empezaron a orinar mientras se miraban y se sonreían. En un principio sentí otro salto en el estómago (el segundo de aquella mañana), esta vez de excitación, y tuve una erección incómoda por la forma en que estaba agachado. Después sentí pánico al ver que sus chorros no salían de ningún apéndice externo parecido a una manguera, sino que brotaban del interior de sus cuerpos, pero la erección no cedió. Pensándolo bien, en realidad fueron tres los acontecimientos que me sobresaltaron aquella mañana.

El tercero fue la visión de esos cuerpos con un diseño extraño, que destilaban desde sus entrañas esa pestilencia que me había asaltado junto a la pared (en una rara figuración aparecieron en mi mente, en cadena, las ranas muertas, la pestilencia y el orín de las niñas).

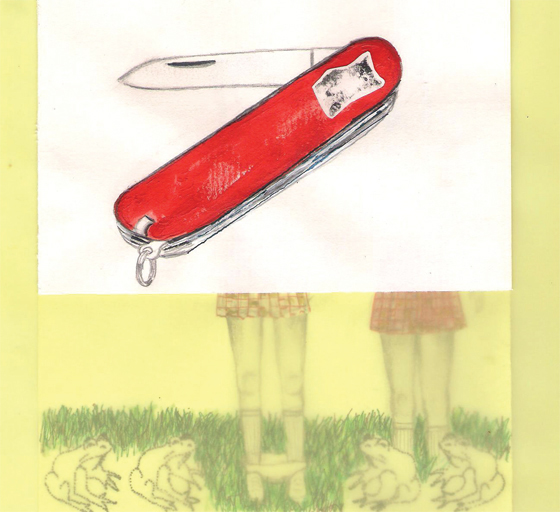

Yo creía saberlo todo sobre las mujeres, a mi corta edad había tenido la oportunidad de ver a varias desnudas (a mi mamá saliendo del baño emparamada porque había olvidado la toalla, a mi tía cambiándose de ropa sin saber que me había escondido en el armario de rejilla, a mis primitas saltando en la piscina inflable), pero en aquel momento, viendo a las dos niñas, caí en cuenta de que nunca había visto a una mujer orinar. De hecho, había completado este bache de mi aprendizaje con un sueño: mi tía entraba corriendo al baño, donde yo jugaba con un carro, y orinaba frente a mí, sacándose un pene de entre las ingles, desplegándolo como se hace con la cuchilla de una navaja. Hasta aquella mañana, oculto tras el arbusto en aquel solar, estuve convencido de la existencia de un mecanismo tal en las mujeres. Tal vez ese pánico, que poco a poco devenía en tristeza, se debiera al hecho de sentir cómo los sueños se estrellan contra la realidad. Cuando terminaron, las niñas se enderezaron, dejaron caer las faldas, se pusieron los calzones y continuaron su camino hacia el colegio, tomadas de la mano, sin dejar de sonreír.

En verdad, fueron cuatro los sucesos que me asombraron esa mañana. El cuarto fue más tarde, cuando vi a las dos niñas saltando lazo durante el recreo, felices, cantando un trabalenguas para acompañar el juego. En aquel momento ya las veía como una especie de muñecos diabólicos. Este sentimiento se irradiaría a todas las mujeres que he conocido después de mi experiencia en el solar. Con el tiempo, al igual que a los gatos, terminaría por temerles.