|

En 1995, con apenas 21 años, yo ya era un periodista deportivo. Sin embargo, muy pocos lo sabían. N.V.I. Radio, la emisora para la que trabajaba, era una de las últimas del dial, una prueba casi perdida tanto para los radiowalkmans de mis amigos como para el radio reloj de mi madre, que rara vez lograban atrapar la señal. Por entonces yo me sentía el típico novato que vislumbra una prolongada carrera, la cual, por supuesto, debía ser muy acompasada si quería trabajar algún día en grandes programas de radio como La Gran Polémica Deportiva del ‘El Doctor Peláez’, pues ‘El Calvo Vélez’, el otro comentarista deportivo de fama en el país, nunca fue uno de mis referentes, no solo por el timbre nasal de su voz, que era igualito al mío, sino por su inclemente manera de ver el fútbol.

Sería ese mismo año, la noche del 26 de julio en la que Atlético Nacional enfrentó a Millonarios por la Copa Libertadores, cuando pisé por primera vez el camerino de un club profesional y viví la más aleccionadora de mis experiencias radiales. En la mañana, el director de la emisora, “don Víctor”, se había peleado con el grupo principal de locutores, un trío de ancianos otrora muy famosos en el mundillo radial, pero que en aquel momento vivían de intercambiar menciones publicitarias por comida y ropa en algunos restaurantes y almacenes de tercera. Así que al mediodía “el jefe” nos echó todo un discurso sobre la prueba que, según él, la vida nos había preparado: “no cualquiera tiene la oportunidad de ocupar una cabina de transmisión en el mejor estadio de Colombia, y ya ustedes están listos. Yo confío mucho en su profesionalismo; al fin y al cabo, se han quemado las pestañas para esto”. Eso fue lo que nos dijo, a pesar de que siempre le oímos decir orgulloso que los mejores locutores deportivos eran abogados, ingenieros, médicos, o ni siquiera habían pasado por una universidad, y que mis amigos y yo estábamos perdiendo el tiempo si queríamos hacer buen periodismo.

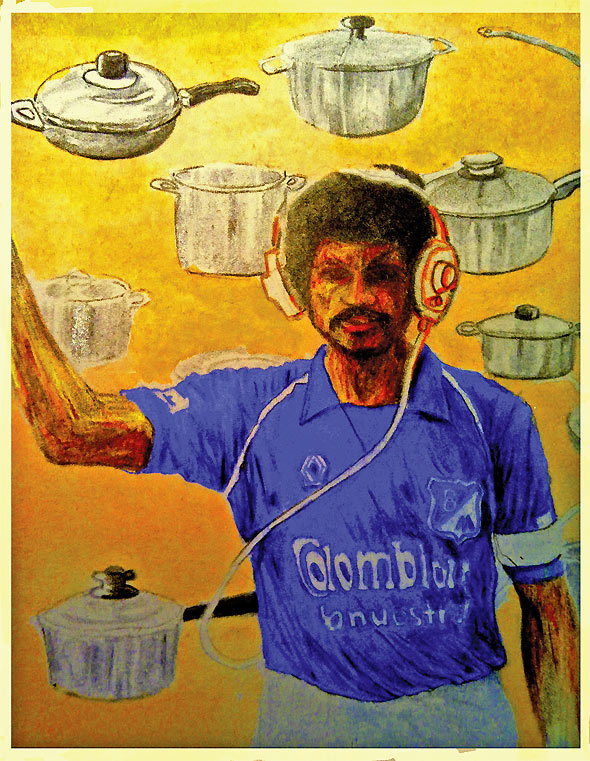

Nosotros aceptamos gustosos su propuesta, aunque sabíamos que la verdadera causa de semejante decisión era su afán por cumplir con las pocas pautas de la emisora: una nueva marca de refrescos llamada Wizz; otra serie de anuncios de una campaña estatal que premiaba con jugosas recompensas a los ciudadanos que denunciaran narcotraficantes y guerrilleros; y la publicidad de una distribuidora de ollas que, a última hora y ante el acontecimiento, había donado una sartén para distinguir al mejor jugador de la cancha.

Así las cosas, cada tanto el narrador debería interrumpir su relato y decir, a manera de clave: “¡Qué sed la que tiene ese jugador!”, y de inmediato, desde el estudio, entraba el comercial de la soda; o “no se pregunten cuánto falta, todavía hay tiempo de más y de hacerse millonario, denuncie a los siguientes hombres…”, para que se escuchara una lista de alias que muy bien podía asociarse a la temible delantera de un equipo legendario (alias ‘Tirofijo’, alias ‘El Patrón’, alias ‘El Alemán’, entre otros). Además, claro está, debíamos mencionar la cuña de la sartén y los demás programas de la emisora, una montonera de especiales de música vieja y varios magazines con énfasis en salud y cocina. Para don Víctor todo era digno de promocionarse menos el espacio de ‘Arazá’, el parasicólogo que se apoderaba de la emisora en las noches.

Inmediatamente después de aceptar la propuesta todos corrimos al teléfono, pues soñábamos con acopiar al menos a una veintena de oyentes entre aquellos que siempre decían oír nuestros programas de practicantes universitarios: los amigos, las novias y las familias. Mientras por turnos cada quien le explicaba con desespero a los suyos cómo captar la señal de la emisora, los otros buscábamos en los periódicos las posibles alineaciones de los equipos, las declaraciones de los entrenadores y las estadísticas de los enfrentamientos previos. La consigna era ocultar nuestra condición de simples estudiantes de periodismo, parecernos lo más que pudiéramos a un grupo radial deportivo.

Yo, que había sido asignado al camerino visitante, rogaba para que ningún jugador de Millonarios brillara, pues era sabido que mientras las grandes emisoras entregaban bonos para restaurantes o boutiques de primera, uno de nosotros tendría que ingresar al camerino, sartén en mano, dispuesto a sacarle al jugador premiado alguna descripción del obsequio, según las indicaciones del patrocinador. Así que todo pintaba para mutar de periodista a desgarbado animador al tener que entrevistar a la figura del encuentro sobre las bondades de las agarraderas de una olla o sus mínimos problemas de adherencia. Pero igual, éramos seis amantes del fútbol, cuatro adscritos a la causa nacionalista que esa noche haríamos lo que fuera por ver uno de los partidos más importantes del equipo amado, y más aún, con un micrófono en la mano. En esto éramos idénticos a cualquier grupo radial deportivo.

Casi cuatro horas antes del juego, a las 4:00 de la tarde, ya estábamos en el estadio. A esa hora yo era el único periodista parado en la puerta del camerino de Millonarios, y no es que anduviera detrás de alguna primicia. El asunto era custodiar el extenso cable del micrófono que recorría la tribuna, pues nuestro efectivo ingeniero, otro anciano al que apodaban ‘Machete’, todavía analizaba cómo camuflarlo entre el cemento de las gradas para que ningún hincha al tirar de él me sacara del aire; y buscaba además, que sobraran algunos metros para colgar de mi hombro derecho, lo que me permitiría llegar hasta el fondo del camerino.

Una vez al aire, cada uno saludó a sus esperados oyentes al ritmo de alguna canción de moda. Después nos dedicamos a analizar los jugadores de ambos equipos, a radiar más canciones festivas, a leer descaradamente las secciones deportivas de los diarios, a hablar de la sartén que le entregaríamos al jugador más destacado, a registrar el ingreso paulatino de los hinchas; y en definitiva, a lo más importante: pregonar cada tanto que Atlético Nacional vencería esa noche.

“¡Qué mierda tener que venir a esto!”, me dijo un policía con acento bogotano. Le pregunté si era hincha de Millonarios, pues no me cabía en la cabeza que la obligación entrara a un estadio de fútbol.

Me sentí tan cuestionado por la situación que luego pensé en entrevistarlo, pero su previsible parquedad y una canción dedicada al Atlético Nacional que llegaba a mis audífonos mezclada con los hurras de mis compañeros en cabina, me hicieron descartar la conversación ¿Qué sentido tenía entrevistar a un amargado, cuando la principal faena del periodismo deportivo consiste en incrementar el ambiente festivo que se respira en la ciudad?

|

|

Afortunadamente unas horas después comenzaron a llegar mis verdaderos colegas, es decir, aquellos que como yo pertenecían a “emisoras de tercera”, y quienes por supuesto también arrastraban sus cables. Aunque parecían más, solo eran tres o cuatro tipejos canosos que parloteaban entre ellos con el desenfado de un cuarteto de vagos en un parque público, pero que una vez agarraban el micrófono parecían imitar a los viejos cantantes románticos. La mano que les quedaba libre se volvía una especie de audífono, nunca la separaban de una de sus orejas, y con los ojos cerrados, en una suerte de trance, alargaban las palabras mientras bailoteaban suavemente. Unos minutos más tarde llegaron los otros periodistas, “los inalámbricos”, una decena de lustrosos hombres vistosamente uniformados con las chaquetas de las grandes emisoras, que se saludaban entre ellos como lo hacen los beisbolistas cuando celebran una carrera, cuidándose eso sí de no chocar sus estilizados y brillantes micrófonos. Recuerdo incluso que cuando uno de ellos desordenó mi cabellera mientras me decía “¡vamos campeón, así se empieza en la radio!”, recibí uno de los pocos llamados de la cabina, al que simplemente atendí por reacción: “…sí compañeros, ya toda la prensa está dispuesta para ingresar al camerino azul, y por supuesto, junto a lo más granado del periodismo deportivo local y capitalino también está N.V.I. Radio”.

Media hora después una mano anónima colgó de la puerta del camerino una hoja con la alineación del equipo. Todos embistieron el papel, aunque las declaraciones que lanzaron al aire negaban el tumulto, pues todos dijeron lo mismo: “el comunicador del equipo albiazul ya le ha entregado a esta prestigiosa emisora la formación numerada del rival de esta noche del onceno nacionalista. Así que papel y lápiz, que estos serán los once jugadores de Millonarios”. Yo fui el último en cornear el mensaje, aunque según mi compañero de la cabina “la primicia” también era nuestra.

Las conversaciones de “los periodistas sin cable”, que para entonces se habían estancado en las minifaldas de las porristas de Nacional, eran cada vez menos audibles, el estadio ya estaba lleno y los coros de la hinchada sonaban a todo volumen. De repente, unos adolescentes que habían saltado de la tribuna y se turnaban para colgarse de una pequeña ventana que daba al camerino comenzaron a gritar: “Iguarán, Higuita es tu papá”. Inmediatamente, como en una coreografía, todos tomaron los micrófonos para señalar que Millonarios había llegado al estadio. Yo hice lo mismo.

Unos minutos después, cuando todo indicaba que alguien abriría el camerino y mientras celebraba mi llegada, esta vez entre el trío de punta, parado ante la puerta, el mismo periodista que me tocara la cabeza un rato antes comenzó a molestarme cuando ya se apagaba el alboroto: “jovencito, con calma que todos vamos a trabajar”. Yo solo alcancé a identificar las risas de quienes estaban a mis espaldas, pues cuando enfoqué otra vez hacia el frente el gris de la puerta se había transformado en un amplio lugar iluminado con neones, desmantelado como el camarote de un viejo barco, en donde todos reían como si se tratara de una fiesta clandestina. Todos parecían ignorar el partido que se venía, y más bien actuaban como si celebraran una victoria. Muchos de mis “colegas” sonreían junto a aquellos fornidos hombres vestidos de azul, como si fueran amigos que volvían a ver después de mucho tiempo.

Yo elegí al defensor Osman ‘El Fosforito’ López, pues nadie que llevara ese apodo podría ser antipático, pero cuando intenté acercarme, vaya sorpresa, algo se había comido el cable que hasta hacía un rato cargaba en mis espaldas. Analicé la situación, y mientras forcejeaba con quién sabe qué, intentando remontar los tres metros que me separaban de los futbolistas, recibí el llamado de mis compañeros desde la cabina: “¿Qué pasa en la parte baja?”, por lo que tuve que ponerle algo de solemnidad al ambiente, e inventar: “los jugadores aún conversan con el técnico yugoslavo Vladimir Popovic, pero dijeron que en segundos iban a hablar con la prensa, y por supuesto con N.V.I. Radio”.

La puerta del camerino estaba cerrada. Los chicos de la rejilla no habían logrado entrar; uno de ellos estaba colgado otra vez, y desde aquella ventana la emprendía ahora contra el hábil mediocampista Carlos Rendón. Por un momento pensé que aquellos “pelagatos” eran los culpables de mis males, pero un hombre que hacía las veces de portero en el camerino me dejó salir para descubrir que el problema venía de la tribuna. La ansiedad se apoderó de mí y rápidamente volví a tocar. Una vez adentro, el vigilante me dijo: “apúrese que en cualquier momento saltan a la cancha”. Lo único que se me ocurrió fue desconectar el micrófono, amarrar el cable a un gancho que hallé en la pared y dirigirme nerviosamente hasta donde estaban los futbolistas.

Un periodista de una estación bogotana había terminado su entrevista con Arnoldo Iguarán, el jugador más reconocido de Millonarios. Al ver que el futbolista quedaba solo, decidí acercarme, lo saludé tímidamente, como si fuera a pedirle un autógrafo, y con las orejas hacia abajo, se la solté:

–Iguarán, lo que pasa es que yo soy un estudiante y quisiera entrevistarlo, pero mi micrófono está allí atrás, ¿será que me puede acompañar un minuto?

–¿Atrás? ¿Dónde?

–Ahí, junto a la puerta

–¿Pero es aquí, adentro en el camerino?

–indagó, confundido.

–Sí, claro, ahí junto al vigilante, es que está enredado en la tribuna.

Unos segundos después yo conectaba, todavía tembloroso, el micrófono al cable, y olvidándome de todo, intentaba convertirme en otro imitador más de los baladistas de antes. Le pasé los audífonos, me llevé la mano libre a la oreja izquierda, y luego me descosí: “es un placer tener con nosotros nada menos que al goleador de muchas selecciones Colombia, al interminable Arnoldo Iguarán. ‘Guajiro’, qué gustazo tenerlo en los micrófonos de N.V.I. Radio. Lo dejo con mis compañeros”.

Las preguntas que le hicieron eran dos veces más largas que las respuestas del jugador, y aunque yo no las oía, todo indicaba que eran verdaderas demostraciones, pues él siempre asentía, y terminaba diciendo “sí, eso es lo que nos ha dicho el entrenador”. Un par de nuevos tirones al cable nos obligaron a arrodillarnos. La imagen de los demás jugadores al fondo, tan sonrientes, nos hacían ver como si estuviéramos cumpliendo la penitencia de algún juego infantil. Incluso hubo un momento en que él mismo tomó el micrófono con la mano derecha y el músculo de su antebrazo se tensó. No había duda, estaba conmigo. Mientras estuvimos allí, su cabeza siempre estuvo tirada hacia atrás, como cuando superaba a sus rivales por rapidez. Su faraónico afro parecía diseñado para romper el viento, y sus piernas, aunque no eran tan musculosas, me parecieron muy largas para su tronco.

Viéndolo allí comprendí que ese cuerpo estaba hecho para la velocidad, y que cualquier descripción suya que hicieran en La Gran Polémica Deportiva, o los análisis que al día siguiente le dedicaría ‘El Calvo’ Vélez’, serían mínimos. Como nunca antes sentí la necesidad de conocer algo más de la historia de este hombre, y no simplemente describirlo como aquel negro proveniente de La Guajira que corría como ninguno. Anhelaba hacerle alguna pregunta que me hiciera inolvidable; sin embargo, solo se me ocurrió pedirle un mensaje para los indígenas de su región, los Wayúu, como hacen en los reinados de belleza, pero enseguida alguien vino a indicarle que debía juntarse con su grupo. Me entregó los audífonos, se levantó y me dio la mano. Yo le deseé mucha suerte, mientras oía cómo mis compañeros me contradecían entre risas: “sí, que le vaya muy bien en la vida, pero que hoy no tenga fortuna frente a Nacional”. Mientras lo observaba estirar sus músculos en medio de aquel círculo azul que formaba con sus compañeros, les repliqué a los míos, a cualquiera que me oyera, con renovados ánimos, eso sí, que para mí había sido un gran honor tener a Arnoldo Iguarán en los micrófonos de Nombre, Voz e Imagen –N.V.I. Radio–, una pretenciosa sigla que con el tiempo se transformaría en un mensaje irreversible: “No Vuelvas a Intentarlo en la Radio”.

|