Violencia y polvo

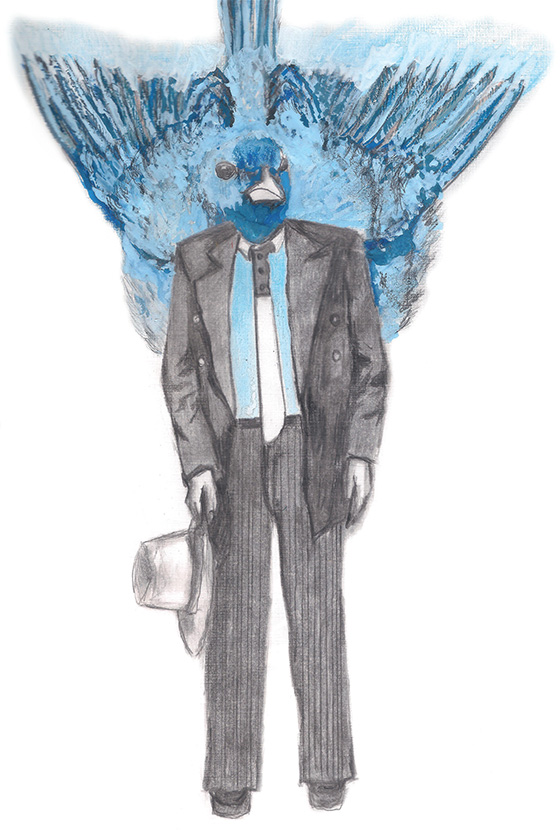

Camilo Molina. Ilustración: Verónica Velásquez

De las manos de Rogelio surgen señales inequívocas de un dolor áspero en una vida marcada por un doble infortunio. Mientras intenta ordenar con buen hilo la historia de su propio pasado, una sísmica voz de fumador de siempre le va añadiendo dramatismo al ritmo de su relato.

De las manos de Rogelio surgen señales inequívocas de un dolor áspero en una vida marcada por un doble infortunio. Mientras intenta ordenar con buen hilo la historia de su propio pasado, una sísmica voz de fumador de siempre le va añadiendo dramatismo al ritmo de su relato.

El primer desamor de su historia fue un golpe involuntario del destino; ni él ni nadie puede elegir una patria, un designio tan inevitable como la muerte misma. Nacido y criado en un desolado campo lleno de agriculturas erradas y cosechas sin mercado encima de una tierra seca y curtida por el sol, se preparó para la dificultad desde el arranque.

En los tiempos de la niñez, en los momentos de las primeras memorias, a Rogelio le marcaron con ardiente presión la importancia estratégica del silencio. Cuando los interrogatorios políticos bajaban por las altas montañas, inundando los pequeños valles como pozos, el arma de la sobrevivencia de un campesino que solo se dedicaba a los ardores de la tierra, consistía en guardar un silencio sombrío de fantasma que después de mucha insistencia se rompía con un soplido levemente audible: “Yo de eso no sé nada”.

“A mi papá, a veces, lo querían meter en el mismo saco de los pájaros, pero él, callado y un poco ensimismado, se agachaba para desyerbar con los oídos sordos simulando una confusión que siempre terminaba por agotar al remitente. Otras veces le gritaban los vecinos a caballo que se decidiera de una vez por todas y que se alzara con ellos en la roja aventura del atardecer, que la noche llegaba, que no iba a salir otra mañana y que no iban a tener a Dios como testigo; mi papá rezongaba, con el escepticismo de una cosecha en temporada de lluvia y al no escuchar ni un sí, ni un no, los señores daban vuelta revoleando el poncho hasta una nueva oportunidad, porque ‘ya lo vamos a convencer a este montañero de nadie’”.

Un poco exhausto, Rogelio deja caer el cuerpo sobre un saco lleno de costales y recuesta la espalda cómodamente contra una pared cubierta de cal. El sol ya se encuentra en sus cinco de la tarde y en esta montaña se filtra un denso amarillento antes de la noche, justo cuando todo se acerca a ese negro viscoso que no puede resolverse ni con la más blanca luz de luna.

Fueron al menos diez minutos en que nos quedamos embelesados con el atardecer. Él cruzó las manos arriba de la sedentaria panza que se le acumula sobre los muslos. Sus brazos son anchos pero no demasiado largos; tiene la barba poblada alrededor de un rostro redondo, los ojos ennegrecidos con los párpados pesados en los extremos y una mirada fija que desde su estatura mediana impacta con un gesto de drama en la parte baja del rostro. El cabello enrulado se le quedó lleno del polvo que estuvo soplando durante todo este día de verano.

Encima de los casi tres mil metros cuadrados que se delimitan por una cerca de guadua carcomida por los bichos y vencida por el tiempo, Rogelio ha visto pasar los colores de las plantas de frutas, de las verduras, de los altos pastos para las vacas, de las yucas y de las papas, de las guayabas derretidas por los gusanos en el desperdicio de la abundancia; pero nos cuenta que desde hace más de veinte años que aquí no prende más que una piña negra y una pálida cebolla morada sin sabor; “es la misma desgracia seca de los primeros años, de cuando era un niño y jugaba con la cara tiznada por la tierra, como esos mineros en los huecos de la montaña”.

Ahora que se está armando un tabaquito con una picadura negra, se le despabila la mandíbula y por primera vez en varias horas enseña los dientes. “Antes la rabia era por la rabia y no había que ponerle razones a cada pendejada, la rabia no tenía sentido. A la gente la empujaban hasta encontrar el suelo y le desarmaban una silla de guadua sobre la frente, se paraba a los tiros, le respondían a machetazos y el perdedor salía con sus pies desnudos marcando la delantera de la cantina. Nadie iba a dejar de beber por el nuevo difunto, al contrario, ese cristiano recién despachado se volvía la razón y ansiedad de un nuevo guaro”.

El segundo infortunio es el de la furia social, la muerte, el odio, la atmósfera del delito que ha sido un día a día de muchas décadas.

Dice que recordar los cruentos tiempos de la violencia con arma blanca le genera una inconfundible nostalgia de alivio. Ese apasionamiento con temblores en las manos que cegado por el afán quiere resolver los problemas cara a cara, escupiendo ofensas y rompiendo el aire a golpe de un mortal filo de machete. “A mi papá le hicieron pedazos una silla en la cabeza por no terminar de decidir su color en la política; la indecisión lo dejó de color rojo, ante la duda lo volvieron liberal y no eran buenos tiempos para ser liberal aquí en el pueblo; esa gente se volvió de repente el peor enemigo de Dios y de sus fieles”.

Rogelio tuvo la primera sonrisa de la tarde justo en el momento en que la emoción le dejó narrar la cruda reacción de su padre cuando todavía tenía pedazos de madera enredados en el pelo. La historia de esos dos golpes de sable propinados por las manos de su progenitor contra su atacante, lo apartaron de la repelente seriedad que mantuvo por varias horas y supuso un paréntesis para tomarle confianza y batallar con dos o tres temas más en esta charla que se acerca peligrosamente a la hora de dormir.

Un tío suyo, que recién se paraba en frente de la escena, le contó que al desafortunado némesis, acérrimo pájaro de las filas conservadoras, lo sacaron de la cantina con los brazos pendiendo de un hilo, desmayado por el dolor y con los ojos abiertos, naufragando en el blanco de la ausencia de sangre que hacía manchas y charcos por todo el lugar. “A mi papá nunca se le ocurrió contarme los pedacitos fuertes del cuento porque no quería que lo viera como a un matón arrabalero que atacaba de borracho con la ira de un inconsciente; mi tío Anselmo era el que tenía esa maña incorregible de hablar y de hablar, no era capaz de guardarse las cosas, un chismoso enfermo y sin cura”.

Por aquí han pasado diferentes caras de la violencia, pero más allá de los bandos, de los partidos, de los colores, de las armas, de la diplomacia y de las sorpresas, nadie tuvo nunca en cuenta a los demás, a los otros, a los habitantes del pueblo, a los campesinos de las veredas, a los recogedores de los escasos frutos en esta aridez eterna, a sus bestias en la búsqueda permanente de los brotes verdes en las montañas, ninguno de esos energúmenos intransigentes con sus disfraces de color de tierra o camuflados como la selva, con los rostros cubiertos de pasamontañas o gorras que ensombrecían la zona baja de sus frentes, voltearon a mirar a las víctimas, a los inocentes originarios que solo cumplían con el pecado frecuente de errar con su derecho al voto, eligiendo a personajes que no eran más que una sombra visible en tiempo de campaña que luego se volvían una sombra invisible en tiempos de gobierno.

De las manos de Rogelio surgen señales inequívocas de un dolor áspero en una vida marcada por un doble infortunio. El cansancio acumulado de los años ya no le permite conversar mucho más que un par de horas. Le ayudaré a ponerse de pie para dejar atrás esa cama improvisada de costales y dejarlo caer sobre la hamaca que ha colgado en un oscuro corredor invadido por el sonido de los grillos. Ahora, en este tímido momento de paz sin armas, solo los bichos dan guerra contra el silencio.