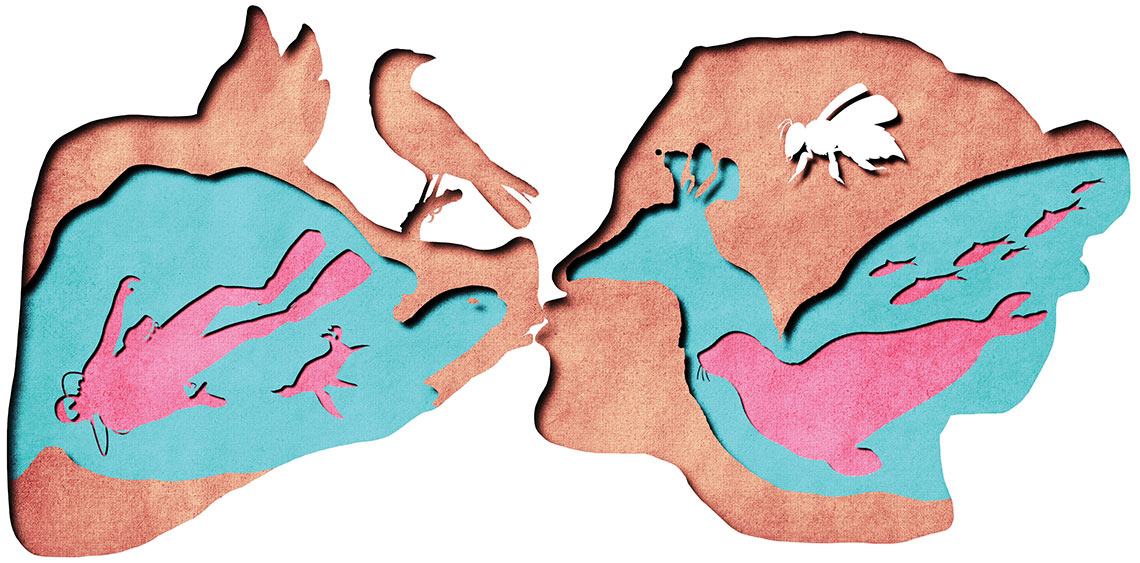

Amores bestiales

Roberto Palacio. Ilustración: Tobías Arboleda

Siento una intriga desmedida por algunas aves criadas en aislamiento, por los perros mansos y otros aulladores, por los mamíferos marinos que a veces se enamoran de los humanos. Si yo fuera una foca, un ave, un perro, los humanos me causarían desprecio, con sus olores fétidos conocidos por cualquiera que se atreva a escamotear entre sus pies, con sus maneras arrogantes de especie dominante. Los humanos, arrojando maní a los animales en los zoológicos, sus crías indefensas y al tiempo atrevidas, de desproporcionadas cabezas colgantes, congestionadas, rojas, gritonas, plétoras de helado, indigestadas y estúpidas.

Por eso los animales que se enamoran de los humanos revisten un especial encanto. No hablo de los humanos que se enamoran de sus animales, hurañas criaturas incapaces de soportar a los de su especie que deben verter todo su afecto en un gato. Los animales en la misma posición parecieran menos artificiosos: nos ven inanes, indefensos, nuestras manos incapaces sin herramientas, nuestros dientes que no pueden traspasar piel alguna… y aún así se compadecen.

Incluso los animales que no saben nada de compasión, ni de equivocaciones suelen enamorarse de los homo sapiens. Karl Von Frisch, el etólogo de la década de los setenta que descifró el insólito lenguaje de las abejas, recuerda el caso de una mujer cuyo vestido estampado de flores atrajo a un enjambre y los insectos lejos de picarla intentaron copular con sus iridiscentes retoños de poliéster y algodón. ¿No debe uno sentirse honrado, confundido y asustado en un solo instante con un amor tan polifacético? Uno resultante de ese sueño secreto que alberga toda mujer al vestir flores; ser el centro de una atención incondicional. Cientos de conductos seminales la colman de diminutas pasiones tan efusivas como inevitables, de las cuales correr ensortijando localmente el pelo no la salvará. Si no hacemos más a menudo eso de salir de unos cuantos amores estrujándonos la cabellera, desnudos y locos por quitarnos la piel, es por evitar un despliegue público de la locura que causan los afectos incisivos.

La extraña sentencia de la mitología en la que el amor suele llegar en la forma de un ser alado, no parece carecer del todo de sentido. Konrad Lorenz, el conocido estudioso del comportamiento animal, fue el objeto de los profundos amoríos de varios animales, especialmente sus aves. El caso de sus gansos egipcios que imprimieron en él los primeros lazos de amor maternal, siguiéndolo a todas partes, es bien conocido. Pero más apasionantes son los casos de pasión sexual de un individuo por otro.

Cuenta Lorenz en El anillo del rey Salomón la historia de un gorrión que se enamoró perdidamente de él, intentando introducirlo en un diminuto nido que había construido para procrear. No era infrecuente que intentara embutirlo en su propio bolsillo, como Howard Hughes que intentaba subirse en sus aviones a escala cuando ya había perdido la razón. No hará falta recordarle a nadie que todos en un momento u otro, cerreros y tontos, hemos intentado empotrar una presa desmedida en el pequeño nido de nuestra vida, endeblemente construido a punta de ramitas que se nos han antojado atractivas.

La historia de Lorenz de otro amor aviar, el de una grajilla, no es menos asombrosa. Habiendo interpretado acertadamente la boca de Lorenz como el comienzo del tracto digestivo, se dedicó a cebar a su amado a punta de deliciosos gusanos de la harina triturados y mezclados con saliva de grajilla. Cuando su amado se negaba a abrir la boca —cualquiera puede hartarse a punta de gusanos en engrudo salivario—, la grajilla no tenía problema en dejar empalada su pasta en el oído medio de Lorenz, tal como lo hacemos nosotros a punta de cantaletas insoportables cuando él o ella se niegan a empacharse a punta de bombones y trufas.

Ya lo hemos dicho, los animales se enamoran de nosotros porque nos han visto con esa apariencia de la que solo son capaces algunos humanos, cual es la de mostrarse propensos a morir en cualquier instante. Somos no solo un animal triste, como lo recordara Vallejo, sino torpe. Criaturas extrañas, la evolución nos llevó por un camino insólito y estultificante en el reino animal; devenir ineptos para todo y buenos en particular para nada. Especialistas en oficios varios.

Siempre me han atacado las acciones humanas con la misma estupefacción con la que supongo acometen a los animales. Por eso nunca había considerado que el amor pudiera traspasar las barreras ya no raciales o de género, sino de especie. Rudyard Kipling cuenta que cuando en Mowgli se manifestaron los primeros indicios del amor, buscó a los humanos. El problema con muchos animales criados en aislamiento es que se creen humanos. ¿Pero acaso no nos asalta en el amor la sensación de sentirnos pertenecientes a la misma estirpe del ser amado?

No me cabe duda de que verse enclenque e indefenso fue el comienzo de este raro amor que ahora narro, nacido ya no de un ser alado sino subacuático. Una foca marina de media tonelada en las heladas aguas de la Antártida se enamoró, según relatos del propio objeto de este pesado querer, de un fotógrafo de ochenta kilos de la National Geographic llamado Paul Nicklen. No había de ser un amor sencillo. Las manifestaciones del cariño de una chica de semejantes proporciones son de lo más extremas y difíciles de rehuir. Para romper el hielo con el fotógrafo, ella intentó engullir su cara con una mordida apenas se sumergió en el agua y fue a su encuentro. Los amores al primer mordisco no son inusuales. Pero al ver que Nicklen seguía allí, inmóvil, expectante, como una foca raquítica y desorientada, su amor desfloró en lo que de seguro fue un comienzo pletórico y desmedido. ¿Quién que haya amado desconoce esa delicada llama incandescente encendida por la percepción de la pequeñez enjuta del ser amado?

De allí en adelante, ella decidió llegar a su corazón por su estómago como a menudo lo hacen las chicas generosas en carnes y pasiones. Y para el efecto, empezó a traer pingüinos vivos y a soltarlos en su cara con el fin de que Nicklen los engullese. Haga memoria, estimado lector, de esa sensación de que nos suelten un pingüino vivo en la cara. Ante la negativa de aceptar semejante prueba de amor, viéndolo ahí estático, esputando burbujas insulsas, la insistente matrona intentó entonces entregarle a Nicklen los pingüinos muertos, solo para comprobar que la nueva estrategia no despertaba ninguna reacción. Lo siguiente debía ser más explícito; empujar los pingüinos en su cara parecía algo lo suficientemente sutil para llamar su atención. Ante la negativa de esta segunda arremetida, ella decidió entonces ponerlos sobre su cabeza en señal de clara rendición y amor incondicional. ¿Cuántas veces estupefactos e idiotas ante el tamaño de un amor semejante no nos hemos visto expuestos con un pingüino sobre la cabeza en señal de amor no correspondido?

Pero de allí en adelante todo fue en picada, porque luego del amor más intenso solo queda la decepción; dado que Nicklen solo tuvo a bien seguir obturando su cámara, y puesto que ninguna chica soporta tantos desaires de un escuálido y enjuto tonto que no sabe imprimirle pasión a sus burbujas, lo siguiente fue empezar a botar notorios torbellinos de aire por la nariz, señal universal de furia como bien lo atestiguan incluso los emoticones, ante lo cual Nicklen no tuvo más remedio que seguir los consejos de Napoleón que alguna vez afirmó que una pelea con una mujer solo se gana huyendo.

Ignoro si la historia de Nicklen es un estiramiento de la verdad. Pero cómo quisiéramos creer que ese regalo de los dioses consistente en sentir el amor de esta extraña sirena tuvo por un momento sobre el escenario de este mundo la portentosa propiedad de decirse real.

Ignoro si otras especies conocen el amor como nosotros, pero al parecer también se confunden. El objeto de ese desatino no ha de ser siempre un humano. Bien conocidos son los efectos del encierro y la adversidad en cuanto a su capacidad de despertar apegos. El amor animal se puede dirigir igualmente hacia un animal de especie totalmente distinta con el cual se convive.

En el zoológico de Schönbrunn, en Viena, fue conocido el caso de un pavo real blanco que se enamoró de una lenta tortuga llena de años a cuya jaula fue llevado durante la Segunda Guerra Mundial. Se pavoneaba frente a la tortuga en todo su despliegue, blanco como la nieve, aunque hermosas pavas deseosas de un huevo contenedor de su progenie se paseaban en frente suyo. Debo decir que conozco amores así, de hermosos pavos glaseados, despampanantes, que toman por opción figurar toda su leche de la alegría en una tortuga de cuello ajado, maneras recónditas y pasmosas que no tiene conciencia de su condición de tortuga. Y a la que tampoco le importan los sentires de su pavo ni mucho menos sus avances.

Qué inadecuado, qué loco es el amor, qué rebuscado e inoficioso, como si la naturaleza no lo esperara, como si fuera un añadido excéntrico a la vida hecho justamente para que esta no sea ese insípido juego del azar en el que se recombinan segmentos proteicos para crear otro ser de la misma ralea. Si por el amor fuera, si siempre se hiciera su real voluntad en este mundo, no solo produciríamos más de la misma especie, sino inviables híbridos que duermen en nidos donde no caben, engullen gusanos por las orejas y que, sin pensarlo ni un instante, devoran cualquier pingüino que otro les ha soltado en la cara en señal del más puro y candente amor.