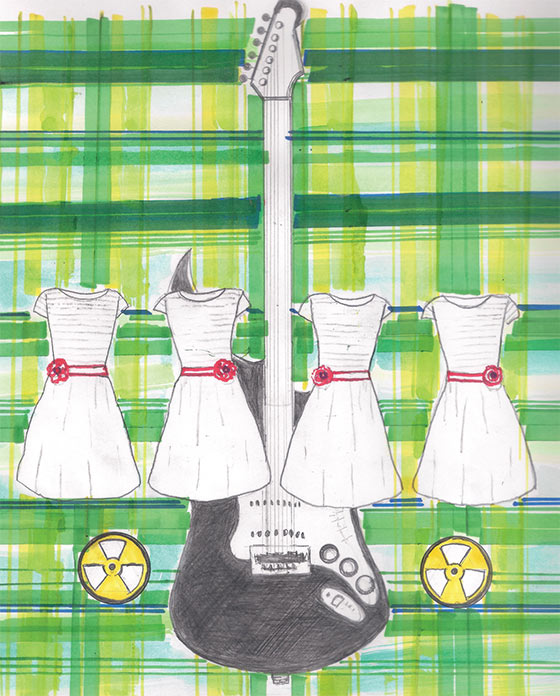

Música Satánica

Jhon Agudelo García. Ilustración: Verónica Velásquez

Mi primer acto de rebeldía lo cometí a los doce años. Tenía una aburrida colección de camisas leñadoras, de todos los colores, que indefectiblemente debía usar por dentro del pantalón. Papá se aseguraba, antes de salir conmigo a la calle, de que no se arrumara la tela de forma que se percibiera el desdén con el que me la acomodaba. Algo difícil considerando mi extrema delgadez. Mi primer acto de rebeldía fue sacarme la camisa del pantalón. Cuando me presenté ante papá me latía el corazón a mil.

Mi primer acto de rebeldía lo cometí a los doce años. Tenía una aburrida colección de camisas leñadoras, de todos los colores, que indefectiblemente debía usar por dentro del pantalón. Papá se aseguraba, antes de salir conmigo a la calle, de que no se arrumara la tela de forma que se percibiera el desdén con el que me la acomodaba. Algo difícil considerando mi extrema delgadez. Mi primer acto de rebeldía fue sacarme la camisa del pantalón. Cuando me presenté ante papá me latía el corazón a mil.

—No lo voy a esperar todo el día —dijo papá—. Métase esa camisa por dentro.

Quise decirle que no me la iba a meter, que me sentía tonto con la camisa por dentro, pero no me salía. Sabía las palabras que debía usar, pero no las usaba; dolían represadas en la garganta. Después, me acostumbré.

—¿Entonces? —dijo papá—, es para hoy.

Y se quedó esperando a que yo actuara, dibujando un temible arco con esas espesas cejas. Yo, inmóvil, con la siguiente frase ahogándome: No, no quiero, me siento incómodo y estúpido. El afán lo logró, sin embargo. Debía llevarme, por orden de mamá, a una cita con la odontóloga. Trámite que intentaba agilizar para sacarle rédito a su día libre. Sus amigos lo esperaban en una cantina, cerca de la fábrica, con mujeres que él tocaba y que obviamente no eran mamá. Y así fue como por primera vez salí a la calle con la camisa por fuera. Se trataba de una gran victoria. Mi primera victoria contra su tiranía. No porque él haya cedido, insisto, sino porque la prisa lo excedió. Papá era invencible.

Algunos amiguitos hablaban de sus papás como si se tratara de superhéroes. Yo prefería no hablar con ellos. No iban a entender que papá era invencible de otro modo. Solo hablaba con uno que siempre estaba rodeado de niñas. Para él era incómodo, me decía, que la profesora titular, Regina, les hubiera pedido a sus alumnas de confianza que lo rodearan, que le hablaran, que no lo dejaran solo. Era incómodo para él saber que su amistad era impostada. La razón era que al principio de ese año su madre había muerto. La profesora Regina sentía compasión por él. Julián hablaba mucho de la fecha, pero no de la muerte de su madre. Decía que nunca se le iba a olvidar el 25 de enero, por el terremoto de Armenia. Yo ya estaba en condiciones de entender que evitaba el sismo que realmente lo había sacudido. Entonces le dije que me gustaba cumplir años porque el mismo día en que nací fue el accidente de Chernóbil. Y le expliqué de qué se trató, pues estaba entre mis absurdas obsesiones indagar sobre aquel acontecimiento. Así nos hicimos amigos.

Antes de sacarme la camisa del pantalón acepté cada cosa que me impuso mi padre. Acepté, por ejemplo, estudiar en un colegio católico. Allí hice la primera comunión, por los regalos. Me dieron, además de objetos que cayeron en el olvido, dinero con el que por primera vez compré ropa de mi gusto: pantalón negro, botas negras y dos camisas de bandas de rock cuyos nombres no sabía pronunciar. Papá decía que vistiendo de esa forma estaba atrayendo malas energías. Entonces me prohibió vestir así. Y me preguntaba, vehemente, quién me había mostrado esa música satánica.

Yo permanecía en silencio.

Para ese momento ya había cometido mi segundo acto de rebeldía. Les dije a mis padres que no seguiría yendo a misa con ellos los domingos al mediodía. Les dije que desde ahora iría solo. Yo, solo, con la leñadora de turno por fuera. Otra gran victoria.

Las mejores noches sucedían cuando a Medellín venía la Fania All-Stars. Mis padres no se perdían ninguna de sus presentaciones. Me dejaban con mi abuela materna. Papá era recio para ordenar, pero sutil para mover la cadera. Mamá, pasiva, siempre dejó que él llevara el ritmo. Tuvieron que pasar cinco golpizas para que diera aviso a la policía..

Así fue como papá empezó a amanecer en el calabozo. Mis abuelos, los padres de papá, se enojaban con mamá por denunciarlo. Les preocupaba, decían, que algún día lo echaran de la fábrica. Le decían a mamá que sería su culpa si papá quedaba desempleado, sin cómo darnos que comer. Mi abuela la llamaba desconsiderada, haciendo énfasis en cada sílaba.

Sin embargo, en los posteriores a las golpizas papá solía ser muy cariñoso. Le compraba regalos a mamá, iban solos a cine, como cuando eran novios, y me traían pollo o pizza. Nos decía que nos quería y que no volvería a suceder. Me dormía escuchándolos en la sala, susurrándose cosas bonitas, haciendo sonidos que me repugnaban. Así eran nuestros días felices.

Un día de esos felices, en agosto, papá me regaló una cometa. Una inmensa cometa que me enseñó a maniobrar. Me dijo que era un papagayo. Yo nunca había visto una cometa de tela. Para sostener su furia había que usar guantes. Me parecía todo muy serio, pero me gustaba. Sentía la fuerza de aquel pájaro artificial retando mi compostura. Papá, raro en él, me lo entregó, confió en mí. Se alejó unos metros y no dejó de mirarlo. Papá no era capaz de mirarme a los ojos. Vio, sin embargo, que aquel monstruoso juguete no me pudo vencer. Era una prueba de carácter. No dijo nada de mi camiseta de Cradle of Filth.

La profesora Regina decía que Julián y yo éramos uña y mugre. Nada más desacertado. Si hubiese tenido el tacto para tratarlo —y evitar así su salida del colegio, dejándome tan solo para iniciar el bachillerato—, habría inferido que él era un terremoto.

En mis búsquedas alguna vez hallé una imagen de Chernóbil con la que tuve reiteradas pesadillas. Se puede ver un parque desolado, la niebla atravesándolo, hojas secas acumuladas en el piso, y una tenebrosa rueda de Chicago que en mis sueños pude oír crujir. Eso sentía llevar por dentro, eso era yo y ni Regina ni nadie podían advertirlo: un parque sin gente, hojas secas, juegos en los que nadie juega.

A misa decía que iba, pero en realidad me quedaba por fuera de la iglesia. No necesitaba más religión que comer mango biche mientras veía con morbo a las primeras niñas que me parecían lindas. Se arreglaban sobremanera para ir a la liturgia, como si al igual que a los banales hombres, pudieran seducir con su apariencia al dios que visitaban, que no existe.

Una Navidad lo descubrí. Esperaba los regalos del Niño Dios. Había escrito una sentida carta explicándole por qué merecía lo que le pedía. Hice además todas las novenas, leyendo incluso unas cuantas. Lo merecía, de verdad. Pero llegó el día, el 24, las doce, la una de la madrugada, fingía dormir, y nada. Solo a las cuatro, cantando un vallenato, semidesnudo y bebiendo una botella de aguardiente, llegó papá con los regalos. Descubrí así que el Niño Dios no existía, que era papá en calzoncillos.

Entonces cometí mi tercer acto de rebeldía. No volví a misa de doce. Les dije que iría a la de siete, la de los novios. Solo, por supuesto.

Pero a veces el Niño Dios no llegaba, días sin llegar, entonces mis abuelos paternos, desesperados, lo buscaban primero en las casas de sus amigos, luego en sus cantinas de confianza y, al final, ese momento de incertidumbre: llamar a la morgue. Dice mi abuela materna que hombre que en los noventa no haya sido buscado en la morgue, no tuvo adolescencia. Sin embargo, lo normal era que papá estuviera vivo, vivo y sobrio, y llegara tarareando un vallenato, cínico, a preguntar por qué tanto alboroto. Mamá sabía que estaba con alguna de sus amantes, pero ni un reclamo, bailaba al ritmo de papá. Reclamar era provocar uno de sus ataques de ira. Argumentaba que si ella pensaba así de él, era porque su culpa tenía. Así conocí las primeras palabras soeces, las que en mi boca eran detenidas con un golpe seco: puta y ramera. Dos señoras que en nada se parecían a mamá.

Había momentos, no obstante, en que sentía que con papá había complicidad. Pasaba que mamá me castigaba por ir mal en el colegio, prohibiéndome ver los partidos de Nacional. Recuerdo sobre todo la Supercopa, torneo reservado para los campeones de la Libertadores. Triste, al borde del llanto, me refugiaba en mi cuarto a oír los partidos en la radio. Papá, contradiciendo el castigo de mamá, me invitaba al cuarto de ellos a ver el partido, mientras mamá furiosa hacía cosas como planchar su ropa y prepararle la comida para llevar al otro día a la fábrica. Y murmuraba, entre otros reclamos, que su opinión no contaba en casa.

Al comienzo pensaba que eximirme de castigos era la forma en que papá se reivindicaba conmigo, pero con el tiempo entendí que era otra manera de legitimar su tiranía sobre nosotros.

El recuerdo más sólido que tengo de papá es el de su cuerpo moreno desparramado en una silla, con el torso desnudo y el pantalón medio caído, frente a un televisor de trece canales, vociferando órdenes a mamá y advertencias a mí: Los hombres no se meten en la cocina, sálgase de ahí que solo estorba, se va a volver marica.

Si papá era el mejor amigo de la televisión, mi mejor amiga era la radio. En ella me refugiaba en Semana Santa, por ejemplo, cuando papá impedía que viéramos programas distintos a la vida y obra de Jesús. Ver la Pantera Rosa, Los Pitufos, El juego de la oca era pecado. Quizá por eso nunca me sentí adaptado a su religión, que siempre vi como un espacio de amargura, contra la diversión. Pero me quedaba la radio, me quedaba imaginar lo que voces amenas me iban diciendo. Encerrado en mi cuarto, escuchando debates de política y fútbol, según Julián, envejecí antes de tiempo. Y sí, mi imaginación se disparó. De mil formas maté a papá en mi cabeza.

El día que le dije a papá que por ganar noveno quería una guitarra eléctrica, me dijo que mi prioridad era el estudio. ¿Se enloqueció, o qué? Me recriminó, siempre tratándome de usted, dejando claro, incluso en el lenguaje, que entre él y yo, él y mamá, había una distancia. Papá creía que yo quería la guitarra para hacer música satánica. Lo cual, desde mi perspectiva, era acertado. Para él, todo lo que no estuviera bajo su limitada visión del mundo era satánico. Papa defendía el poder que se arroga una especie de santidad. A través de él pude sentir siempre la metáfora de una opresión más grande: un gobierno, un país, una historia.