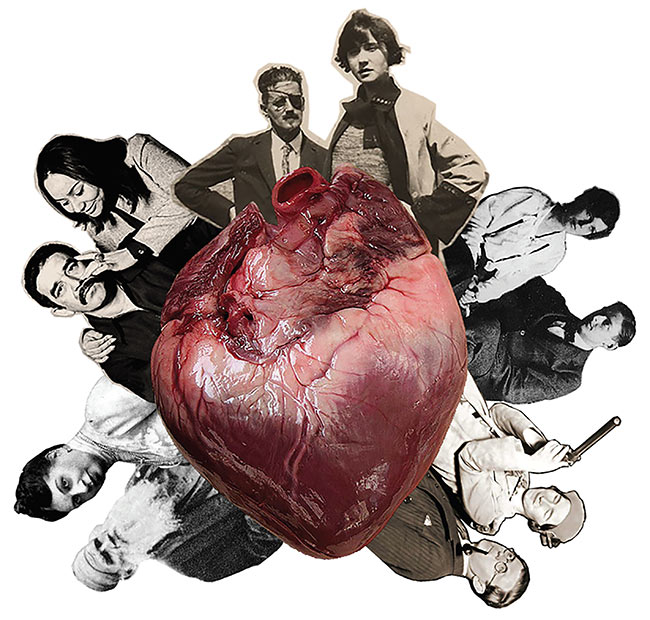

Amores y genios

Eduardo Escobar. Ilustraciones: Juan Fernando Ospina

El cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell fue

uno de los libros más leídos, y leídos con más pasión,

en la década de los años sesenta entre los jóvenes

lectores en Medellín, por el exotismo de los

escenarios en ciudades reputadas, por el lirismo de

la prosa llena de color y por los personajes inolvidables construidos

con maestría. Pero sobre todo por cierta inclinación

de la juventud a ver en el amor y en la literatura lo conflictivo,

y lo trágico, y sobre todo en una ciudad católica como Medellín,

donde los besos de primavera, aun los heterosexuales,

para no hablar de los otros, eran pecados mortales, casi crímenes

de guerra. El cuarteto es un libro sobre las desgracias

del amor y las dificultades amorosas de los hombres de letrass

como jamás se escribió, y nosotros en el fondo del alma estábamos

convencidos de que la vida literaria va unida irremediablemente

al fracaso personal, y de que no existe felicidad

posible para quien decidió vivir para las grandes pasiones y

para la escritura al mismo tiempo. La vida doméstica de Durrell

era un ejemplo más de la infelicidad inevitable del artista

y el amante y completaba la intuición sadomasoquista: el

diario del sanatorio de su hija que conocimos después de leer

su Cuarteto, vino a confirmar nuestras certezas torcidas.

Un personaje de William Faulkner en Luz de agosto, una

novela de 1932, dice estas palabras que corroboran la terrible

condena del amor al fracaso inevitable: “Con razón introducen

el amor en los libros. Quizás no puede vivir en otra parte”.

Mucho más tarde descubrimos que no siempre es verdad,

sin embargo. Que la felicidad del amor y la literatura a veces

pueden ser compatibles. García Márquez y Vladimir Nabokov

fueron las pruebas reinas de que se puede llevar una vida ordenada

y un matrimonio feliz al mismo tiempo sin dejar de

ser un gran poeta.

No existe un escritor mejor celebrado que García Márquez,

ya se sabe. El día de su nacimiento, el del primer cuento

publicado, el del primer libro, el del primer premio, el de

la aparición de Cien años de soledad que lo catapultó a la gloria,

y el de la concesión del Premio Nobel se celebran de año

en año con lecturas y conferencias en las bibliotecas públicas

y en las emisoras culturales, en los diarios, en las revistas literarias

y en las de vanidades junto a las crónicas de cuernos

de los toreros, las borracheras de los actores de Hollywood y

las historias de infancia de los futbolistas que conquistaron el

Olimpo a patadas. Se le quiere tanto, que se conoce el nombre

del odontólogo que le guarda amorosamente las muelas rotas.

Yo lo olvidé pero se puede rastrear en la red en las listas

de los dentistas de los semidioses.

No abundan los escritores bendecidos con una suerte parecida.

Pero, sobre todo, García Márquez contó con la buenaventura

de haber conservado en su primer amor una unión

que aguantó la nefasta pobreza y los abusos de la gloria que

no son más fáciles de sobrellevar para las esposas de los poetas

por comprensivas que sean.

Todos sus libros cuando no son francas elucubraciones sobre

el amor están llenos de romances o de recuerdos de idilios

inventados o ciertos. Con El amor en los tiempos del cólera incluso

quiso probarse que era posible escribir, en pleno siglo

veinte, tan proclive a complacerse en lo negativo, un libro sobre

el amor que terminara bien, una novela rosa, un bolero

largo, según dijo él mismo, del mismo modo como había dicho

que Cien años de soledad es un vallenato largo al comienzo

de los sustos de la gloria que lo cogieron desprevenido.

García Márquez fue un escritor con una vida normal, sin

biografía aparente, como también se dijo de Thomas Mann.

Dejando aparte las dificultades de sus primeros años mexicanos

a los que seguiría una rica experiencia social entre reyes

y dictadores iniciada al borde de sus cincuenta, y de las

relaciones con una colección de amigos invaluables, el relato

de su existencia no cuenta con hazañas dignas del recuerdo

de la posteridad, pues entregó su vida a la escritura, y un

escritor, como dijo un norteamericano del oficio, no es más

que una persona que permanece encerrada en un cuarto frente

a una máquina de escribir. Sin embargo, la sencillez de sus

cosas y su vida de claustro le fue compensada con la rareza

de una monogamia dichosa. Igual, aunque distinta a la que

mantuvieron Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir quienes

también merecerían un altar en el templo de la religión

de la monogamia. Aunque la suya haya sido muy a la manera

de la Francia moderna, una unión estrambótica, que sin

pasar por los templos ni las notarías, y basada en la confianza

y la libertad, le permitió a ella encamarse al carnicero de

su barrio —con Sartre jamás vivieron juntos ni se tutearon—

y a él, es decir, a Sartre, la independencia para mantener al

margen del Castor, como la llamaba, un montón de relaciones

más o menos efímeras y más o menos profundas y públicas.

Ella, que las conocía y hasta las alcahueteaba según contó en

sus libros autobiográficos y en su novela La invitada, dijo que

sin embargo solo había estado celosa una vez: cuando su novio

visitó Estados Unidos. Sentía que era solo suyo, todo suyo,

mientras estuviera en París.

Para entender por qué había flaqueado entonces ella inició

una relación con Nelson Algren, el novelista norteamericano

que escribió sobre los bajos fondos de los drogadictos de

las ciudades yanquis y cuyas novelas fueron llevadas con éxito

al cine. En Chicago, si recuerdo bien, la señora Beauvoir tuvo

sus primeras experiencias con la marihuana, en el círculo bohemio

de su amante yanqui, antes de regresar a los brazos del

autor de La náusea, a quien conoció en los años universitarios,

y a quien acompañó en la última enfermedad hasta el anfiteatro,

donde abrazó su cadáver, desdeñando los peligros de la

gangrena que los médicos le advirtieron. El relato patético de

esa última noche de amor está contado con pelos y señales en La ceremonia del adiós, tributo póstumo que le rindió a su novio,

un libro lleno de revelaciones obscenas, de una sinceridad

atroz, sobre la decadencia de los seres humanos.

Es un prejuicio y una falsedad que los buenos matrimonios

no se ajustan con el genio y la vida literaria. Pero también

es cierto que no faltan en la historia de la literatura

suficientes pruebas a favor de la noción de que el amor y el

talento para la literatura se repelen. Veo a Paul Verlaine perseguido

por una esposa abandonada y una suegra posesiva

mientras corre con un revólver en el bolsillo, loco de celos,

detrás de un niño con visiones llamado Arthur Rimbaud; y

veo a Rimbaud podrido de soledades y con gangrena en los

reinos abstrusos de Menelik temiendo que el ejército francés

lo persiguiera por desertor, añorando una mujercita provinciana

y modesta y una pequeña casa para hacer una vida de

ratón, como la de todo el mundo, como la que su madre quería

para él. Y veo a mis compañeros de generación enredados

en las ruinas de sus amores podridos escribiendo cartas dolientes

a unas mujercitas vulgares extraídas de familias de la

clase media, incapaces de entender que un hombre pueda dedicar

su vida, incluso la de los sábados, a escribir libros que

nadie lee, en vez de llevarlas a bailar merecumbé o a partir el

ponqué de cumpleaños de un sobrino.

Matrimonio y mortaja del cielo bajan: en consonancia con

su carácter revulsivo el irlandés Samuel Beckett, creador de las

figuras más amargas de la literatura moderna, antihéroes absolutos,

casó con una desconocida que lo socorrió después de

un asalto con puñalada en el París de la primera mitad del siglo

veinte. Y supongo que fueron felices. De Beckett se cuenta que

se negó a aceptar los avances de la hija única de James Joyce,

Lucía, que lo amó, y quizás perdió la razón por su amor, para

que viéramos a su padre genial consolándola con viejas canciones

irlandesas en las visitas dominicales al frenocomio.

Joyce, otro escritor sin biografía aparente como García

Márquez y como Mann, segundo Homero, cegatón como el

griego, hizo la mejor pintura del matrimonio moderno a partir

de la historia del señor Bloom y la famosísima Molly. Y al

libro sobre ese amor atrabiliario, que sigue figurando en el siglo

veinte en la lista de los más afamados de su siglo, lo cual

no necesariamente lo hace uno de los más leídos, agregó un

montón de cartas de novio coprofílico plagadas de rabietas de

celoso cuando ya tenían hijos, atormentado por el pasado de

Nora Barnacle. Bloom, su personaje, que no fue un poeta, que

a lo sumo puede definirse como un redactor de avisos de periódico,

como un pequeño publicista, quizás mereció el matrimonio

aburrido y resignado que debió soportar. Joyce su

creador vivió en cambio una historia de amor escabrosa plagada

de sufrimientos increíbles y de fantasmas bobos, indigna

de un escritor con su inteligencia. En “Los muertos”, uno

de los cuentos más hermosos de la literatura, en mi opinión,

Joyce evoca la clase de torturas de Otelo que debió padecer su

vida conyugal llena de celos retrospectivos.

El amor como la guerra en ocasiones devuelve sus víctimas

a la bestia ciega del origen, a la blanda condición del gusano.

El más rampante de sus peligros sin embargo no reside

en el riesgo del envilecimiento involutivo sino en la cursilería.

Los amantes de ayer se cruzaban en los aniversarios y los onomásticos

pequeños regalos tontos que hacían dudar de la seriedad

de sus sentimientos: ositos de felpa y pajaritos de vidrio

con esquirlas de lentejuelas en las alas llevando una tarjeta con

nomeolvides en el pico. Los de hoy con la opción de los emoticones

que ofrecen en la red deberían agradecer a la informática

que los salva del ridículo. García Márquez y su mujer se

curaron en salud destruyendo las cartas cruzadas durante el

enamoramiento para que la posteridad mantuviera la ilusión de que les fue dado vivir un amor perfecto

desde el principio, lleno de buen sentido

y corrección.

El Cantar de los cantares, los poemas

de Petrarca, los sonetos de Shakespeare,

los de Garcilaso, los cantos eróticos

intercalados por la tradición entre

los relatos de Las mil y una noches son

ejemplares de la buena literatura de

enamorado. Bécquer, el romántico por

excelencia de la tradición castellana

exacerbó los delirios eróticos de los

adolescentes hispanoamericanos de varias

generaciones con sus oscuras golondrinas,

y “el amor eres tú”, hasta

cuando vino a reemplazarlo Pablo Neruda

con sus gordos suspiros y sus trenos

de viudo y sus Veinte poemas de

amor y una canción desesperada… “y tiritan

azules los astros a lo lejos”.

La poesía amorosa acompañó las

otras locuras humanas desde los primeros

pasos del hombre sobre la Tierra.

Los poemas de amor forman una antología

interminable de elogios, alabanzas,

reclamos y reproches. Se ha dicho

que no existen fantasmas en las casas

de las familias felices. Por la misma razón

los poemas de lamentos, los que

lloran amores incompletos o fracasados,

son más numerosos que los de los

amantes satisfechos.

El uruguayo Mario Benedetti con la

lealtad del minero explotó en las postrimerías

del siglo veinte la veta de la

cursilería amorosa. En Colombia dos

antioqueños, Darío Jaramillo y Jorge Valencia,

cebaron sus númenes en las servidumbres

del enamoramiento y aún

hacen desmayar a las recién casadas

con sus colecciones de ternezas. La modernidad

latinoamericana para completar

los traspiés del amor inventó los

boleros, expresiones de una sensibilidad

enfermiza, retorcimientos tropicales

de las antiguas endechas, y las

telenovelas lacrimógenas, paradigmáticas

del mal gusto y de la superficialidad

al mismo tiempo, que además desmienten

la inteligencia de esta edad científica

pues atosigan por igual el imperio

gringo y el imperio pornográfico de la

caridad bolchevique con sus Julietas de

silicona, sus Romeos de almíbar y sus

virginales sirvientas mexicanas que al

cabo de peripecias y suspiros acaban

casándose con el hijo del dueño del Cadillac,

la casona en el D.F. y la hacienda

de Cuernavaca.

Los amores felices son tan raros

como los unicornios. Casi todos los amores

terminan ahogados en sus propias

mieles o asfixiados por los besos que

pagan los fulgores del principio con la

mala experiencia del día de ver el paraíso

convertido en erial, y a la novia rebajada

en una bruja inaguantable con

lagañas, o en el mejor de los casos en

una mujercita del montón con rulos en

la cabeza y la cara con pegotes de guacamoles.

Amílcar Osorio, autor de algunos

de los poemas de amor más bellos y

menos conocidos en las letras colombianas,

con mucha probabilidad dirigidos a

unos muchachos, escribió: “El amor no

es efímero: es efímero el tiempo”.

El amor, contra lo que dijo tan bellamente

el español Salinas, no es siempre

un largo adiós que no se acaba. Algunos

amores agregan a la desdicha la duración.

La pregunta ¿me amas? a veces

resulta ser una muestra de inseguridad

y torpeza. Porque muchas veces la mejor

prueba de que nos aman tanto como

creemos merecer es que nos sigan soportando

aunque ya no nos quieran.

Algunos piensan que los hombres de

buena suerte en el amor son los que llevaron

más hembras a la cama. Es al contrario.

El triunfo del amor debe consistir

en eternizar el amor de la juventud contra

el desgaste de las cosas, como le sucedió

a García Márquez, y como le pasó

a Carlos Marx, y como pregonaba Salomón,

aunque es difícil creerle a uno que

tuvo seiscientas sin contar las concubinas.

Una cosa es el amor. Y otra los amoríos.

Dejó escrito San Isidoro de Sevilla

con sobrada razón.

Te cases o no te cases, siempre lo lamentarás,

dicen que dijo Sócrates, que

dejó fama de ser el más mal casado de

los hombres y el más hablantinoso de

los atenienses. Pero fue la paciencia

que se vio obligado a desplegar para lidiar

con Jantipa, arquetipo de las esposas

intolerables, la mejor prueba de su

sapiencia y de su capacidad para dominar

sus sentimientos. Jantipa (la conoces,

Equécrates), lo siguió a la cárcel con

sus pataletas habituales y llevó en brazos

a los niños comunes para convencerlo,

con el proverbial pragmatismo

femenino, de que emprendiera la fuga.

De haber cedido a su ruego Sócrates habría

malbaratado con una flaqueza una

vida entregada a la virtud, la coherencia

y el respeto a las leyes de la ciudad.

Sócrates, que no bebía como Mailler ni

despreciaba a las mujeres como Mailler

que no paraba de correr detrás de ellas

con un whisky en la mano, manifestó en

cambio un gran afecto por Aspasia, Diotima

y Teodota la hetera. De modo que es imposible tacharlo de misógino como

a veces se hizo.

Wilhelm Reich, un discípulo extremo

de Sigmund Freud y autor de un

abstruso volumen sobre la función del

orgasmo, redefinió la idea de la libido

freudiana en una energía irradiante,

el orgón, que se manifestaría por

igual en las palpitaciones del cielo estrellado,

los caprichos de las histéricas,

los reinos de lodo y arena de las

pesadillas y las lagunas de la memoria.

Según Reich durante el orgasmo realizamos

contorsiones de los principios de

la vida cuando éramos unos anillos ciegos

y rudimentarios en el caldo primitivo,

encorvados, chupándonos el ano.

Su práctica psicoanalítica prosiguió la

labor desmitificadora del mundo moderno

que pretendió asesinar al mismo

tiempo el ángel asexuado de la antigüedad

platónica y al apasionado héroe romántico

de apariencia desinteresada,

para entronizar el mono inmoralista,

brutal, insaciable y rijoso.

Arthur Schopenhauer con su teoría

de una Voluntad avasalladora que

nos dirige hacia donde creemos querer

fue implacable con nuestra pobre

condición. El nihilismo radical de

Schopenhauer, versión alemana del

hinduismo y el budismo, transfirió las

dulces costumbres amorosas a las sombras

de otro drama secreto. No somos

para Schopenhauer, célibe irredimible

y misógino rabioso, más que siervos de

una potencia genésica que para sobrevivirse

nos hechiza con los espejismos

propios del enamoramiento y de la cristalización

que defendió André Maurois

en “El arte de amar”.

Poco a poco aprendemos a aceptar

nuestro parentesco con la bestia que le

disputa al padre los favores sexuales de

su legítima esposa, es decir, nuestra propia

mamá; a no avergonzarnos de los

humildes orígenes de la estirpe; a reconocer

sin amargura nuestra existencia

solitaria y extraña bajo el cielo vacío; a

conformarnos con la certeza de que el

día cuando surgió el amor aparecieron

también la perversión de la muerte y,

quién sabe, las agonías de los celos.

Las cartas de Joyce a Nora Barnacle

están plagadas de reproches inesperados

en un escritor serio. Lo atormenta

el pasado de su amada irlandesa. Clama

con tono masoquista por la revelación

de sus intimidades con sus amigos de antes de conocerlo, con todo detalle,

como un adolescente, en unos paroxismos

posesivos incompatibles a primera

vista con el genio. Joyce volcaba entonces

una prosa salvaje. En una carta del 2

de diciembre de 1909 le dice que se siente

con ella como un puerco cabalgando

una cerda. Se regocija en su imaginación

con el hedor y el sudor de su culo.

Y confiesa sin pudor el deseo de verla en

el acto más vergonzoso y asqueroso del

cuerpo. “¿Recuerdas cuando me dejaste

ver por debajo mientras lo hacías y te

daba vergüenza mirarme?”. Le pregunta,

embargado por la ternura.

La vergüenza de Nora no era inflexible

sin embargo. Por la carta de Joyce

del 20 se sobrentiende que le envía a su

curioso marido los pormenores de sus

pajas mientras defeca en su honor. Y él

canta en la respuesta el gordo chorizo

marrón parido por su querida. “Quiero

oírte cagar”, dice el lírico de Música de

cámara. Renegando del simbolismo modernista

mientras dura una carta, para

adoptar el estilo del más ramplón naturalismo

de una manera que hubiera hecho

sonrojar a Rabelais y a Henry Miller.

“Alguna noche cuando estemos a oscuras

hablando de cosas verdes y sientas

que la caca está por salir, ponme los brazos

en torno al cuello y expúlsala con

suavidad. Su sonido me volverá loco”.

Agrega Joyce que gozaba de un magnífico

oído, y quiso ser cantante de ópera

antes de decidirse por la literatura, en

una variación del juego infantil que le

recuerda Lawrence Durrell a Henry Miller

en una carta: “Papá no está. Mamá

no está. Hablemos de porquerías. Pipí,

caca, bum, culito, calzón”.

Joyce mezcla las canciones de amor

con las excretas. Reza al espíritu de la

belleza, evoca la ternura de los ojos

de Nora, llora escuchando una melodía

que se la recuerda y enseguida la

tira al suelo sobre su suave vientre y

la penetra por detrás. “Te enseñé cantando

—le dice en el tono del pedagogo

pedregoso— la pasión y la pena y el

misterio de la vida… y a hacerme gestos

obscenos con los labios y la lengua”.

Conmovedor. El ángel aún no fue borrado

del todo por la impudicia iconoclasta.

Y todavía conviven en Joyce, en

una paz relativa, la alimaña coprófaga

y el caballero de las cortes de amor de

Leonor de Aquitania.

Espíritu puro y escarabajo estercolero

Joyce es hijo de la tradición de

Baudelaire, el poeta de la judía calva,

el amante de las negras de los albañales

de París llegadas a Francia de sus colonias, y de la tradición de Rimbaud el extraviado que una

noche sentó la Belleza en sus rodillas y la encontró amarga, y

la injurió. Y que elogió en versos perfectos la úlcera en el ano

de su odiosamente bella Venus Anadiómena y las nalgas, que

palmeaba feliz y procaz, de sus amiguitas de la niñez.

Los poetas vivieron siempre el amor con una intensidad

directamente proporcional a su humanidad, no como dioses.

A Eliot le tocó el viacrucis de convivir con una ciclotímica a

quien aguantó largo tiempo, lo mejor que pudo, por las exigencias

de cierto modo de ser a medio camino entre el rigor

católico y la caballerosidad anglicana. Otro matrimonio patético

como el de Eliot fue el de Tolstoi. Antes de cumplir el

primer año de convivencia el conde descubrió que se había

casado con la mujer que menos hubiera querido, con la que

menos le convenía a su carácter idealista. La tragedia está registrada

en los diarios del autor de Guerra y paz amojonados

por el deseo constante de apartarse de la agria señora, una

mujer a quien casi doblaba en edad y que al principio lo hizo

tan feliz como nunca había sido. Los apuntes autobiográficos

de Tolstoi dejan la mala impresión de un sicorrígido ansioso

por cambiar el mundo, de un colérico plagado de escrúpulos,

atormentado por los remordimientos del chivo terrateniente

que no puede dejar de perseguir a sus sirvientas, casado con

una mujer con el sentido común necesario para cuidar unos

hijos, con el sentido común tan repelente para los artistas sobre

todo cuando se dan ínfulas de reformadores sociales y aspiran

a la santidad evangélica.

Tolstoi tomó al fin la decisión de liberarse del hogar insufrible

siendo ya un octogenario de fama universal. Pero no

llegó lejos. La muerte esperaba al santón monstruoso en Astápavo,

una estación ferroviaria, un día de nieve sobre los trenes.

Y digo monstruoso porque debe ser un monstruo alguien

que se empeñó en inventar la paz universal y la fraternidad

humana pero fue incapaz de mantener la armonía en su casa.

Los psicólogos de profesión, que viven de sus chácharas

en los medios y en los consultorios donde medran y que convierten

en terapias rancios lugares comunes, suelen decir que

la comunicación es la piedra de toque de la convivencia. Pero

la comunicación tiene niveles más allá del escándalo verbal.

García Márquez aconsejaba dejar disolver las desavenencias

conyugales sin agregarles el ruido innecesario de las palabras

que solo las complican. Porque como dijo el otro, los problemas

están hechos de palabras.

Hay también un diálogo de los cuerpos cuando fundidos y

confundidos se ausentan de este mundo y desaparece la conciencia

individual en el contacto. Cuando experimentamos

en carne viva el axioma que afirmaba, en los tiempos amorosos

de los jipis, que el alma es la piel, que la piel es lo más

profundo que tenemos y que el cuerpo es más sabio que el espíritu.

La lengua sirve para muchas cosas, no solo para decirse

tonterías y dedicarse requiebros de dudosa calidad. En el

ritual del amor las palabras conducen muchas veces el milagro

al desastre. Yo creo, psicólogo empírico, aprendiz de los

arcanos de la vida y del amor en antros de malandrines, en

salones de empingorotados y en las calles que enseñan mejor

los recovecos de la condición humana que las academias, que

unas pocas palabras bastan para mantener vivo un amor.

Esas parejas que descubrieron la manera de quedarse calladas

mientras crecen los hongos y envejecen las piedras si

no son felices siempre, en todo caso consiguen permanecer

juntas con mucha frecuencia, acompañándose serenamente.

Y en ocasiones establecen sus propios códigos para decirse lo

que quieren enarcando una ceja, alargando una comisura o

con simples carraspeos.

Pero hay silencios de silencios. Hay silencios que repugnan

con sus densidades viscosas. Y hay silencios ásperos y

hondos y brumosos. Y hay silencios diáfanos y queribles. Y

hay personas, o momentos de las personas porque nadie es

igual a sí mismo de un modo constante, que cuando callan,

enfadadas, hacen pensar en esos barcos que se pudren frente

a los muelles abandonados. También, claro, hay silencios

melodiosos, como los de los novios nuevos cuando se miran

al fondo de los ojos, y silencios hospitalarios donde se nos recibe

como a un huésped deseado. Así como hay silencios que

rechinan y avinagran las sopas y apagan el brillo de los diamantes,

y silencios de plomo donde uno teme introducir una

observación que los agrave, hay falsos silencios como los de

las parejas enemistadas que se descomponen juntas porque

les falta valor para separarse y que se parecen mucho al alboroto,

mientras callan lo único que quieren que es despedazarse

a grito herido.

Las palabras son más limitadas y más obvias. La poesía de

la cual se habla tanto no es más que el último peldaño hacia las

terrazas del silencio. Los momentos cumbres del amor tanto

como las visiones del místico no pueden expresarse en la lengua

de todos los días. Ni el ojo vio ni el oído oyó, dijo el apóstol

al regreso de la visión beatífica camino de Damasco. Y la poeta

y pintora judeo-argentina Marta Minujín escribió hace años en

la pared de un museo en Medellín estas palabras que no he podido

olvidar: “No me hables. Quiero estar contigo”.