La casa

Cuando nací, la familia vivía en el puro San Benito, en la esquina de la calle La Paz frente a la estación del tren que venía desde muy lejos, de Puerto Berrío. Allí bajaban los miércoles centenares de novillos que iban para el matadero, que quedaba más o menos donde hoy es el puente de la calle Colombia. Simplemente soltaban desde los vagones esa multitud de bestias de grandes cuernos que corrían en estampida como en las películas del Oeste, y entonces los vecinos tenían que resguardarse en sus hogares, a mirarlos desde las ventanas “de asiento” hasta que los arreaban los peones. Era una ciudad medio rural, carrasquillesca. La casa era de mis abuelos maternos, era enorme, con muchas habitaciones en fondo, en seguidilla, dos patios y un solar muy grande donde había una ardilla color miel. En la cocina todavía se usaba ese artefacto para proteger de las ratas las viandas delicadas, carnes, legumbres, que se elevaba con un lazo y se perdía en la oscuridad, como en algún poema de cartilla. Había una despensa o cuarto útil de ahora que era toda una habitación, con puerta verde, en donde nos colábamos a jugar escondidijo los niños, que conmigo ya éramos cinco, muchos, y eso fue lo que provocó que mi papá buscara y consiguiera un crédito de “la Cooperativa” —de Habitaciones— para construir una casa propia en San Javier. Nos pasamos, según me cuentan mis hermanas, el 7 de agosto de 1956, a la casa todavía en obra negra marcada con el número 99A- 62 de la calle 49.

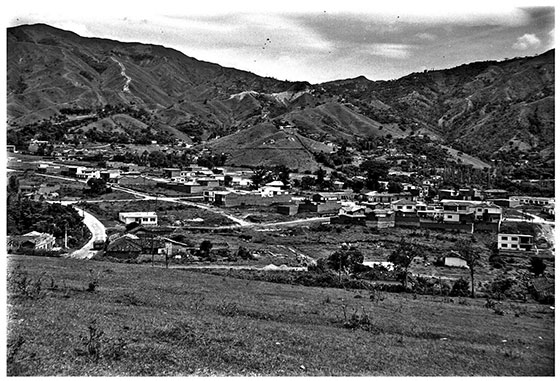

El fin del mundo. Ahí se acababa la nomenclatura de Medellín y empezaban el campo, el monte, las quebradas, la libertad, el cielo. La calle no estaba pavimentada. Era tierra y cascajo. Al frente había una finca inmensa, una casona antigua de tapia, propiedad de don Juan Paniagua, quien sería entrañable para nuestra familia. Al lado de esa finca, llena de árboles de mango, estaba la de doña Teresita, con una plantación de café. Y más allá, el corregimiento de El Socorro, lugar de hermosos negros musiqueros y cazadores y los mejores fabricantes de globos y de pólvora de la ciudad. ¡Ah! Y de soberanas y gigantes cometas. La Banda Paniagua fue durante años la “animadora”, si me lo permiten decir, de las procesiones de Semana Santa, y fue también la misma que resonaba pasodobles en las corridas de toros en La Macarena. Los Paniagua también eran, ya lo dije, cazadores. Muchísimos sábados madrugaban, tomaban como base de operaciones la finca de don Juan con sus esbeltos perros ingleses cruzados con sangre criolla, sus escopetas, sus caballos, y se perdían monte arriba, trepando hacia San Cristóbal, a esos bosques nativos, a las quebradas de El Tobón, a la torrentosa Iguaná, y bajaban al crepúsculo con sus presas: liebres, armadillos —que llamaban “guaguas” —, y no sé qué más desventurados animalitos. Ya volveremos con los Paniagua.

Como no soy una escritora femenina de las que ocultan su edad en las solapas de los libros, diré que nací el 25 de diciembre de 1952 en la clínica León XIII del Seguro Social, de modo que cuando nos pasamos a San Javier yo tenía tres años y medio y es desde entonces que más o menos recuerdo el mundo, hasta hoy cuando empiezo a olvidarlo de una vez y para siempre con esta crónica. La casa, como dije, en obra negra, la había diseñado el ingeniero Evelio Ramírez Martínez —futuro alcalde—, y como casa dibujada por ingeniero no era bonita pero sí muy sólida, de dos pisos, y con un solar muy grande que fue dividido para el jardín de mi mamá y el patio de las gallinas ponedoras. No había llegado todavía la luz a nuestra cuadra, de modo que por la noche nos alumbrábamos con unas inmensas lámparas Coleman, lo que producía un efecto fantasmal. Pronto la familia se volvió uña y mugre con la de don Juan, y dos de sus hijas venían a planchar la ropa y a ponernos las inyecciones de turno para los males de las niñez, muchísimos, y nos contaban historias de brujas y aparecidos que nos llenaban de pavor a los muchachitos, y que se juntaban con los otros cuentos de Nanda, nuestra señora del servicio propiamente dicha.

De toda esa cuentería creo que se formó en mi espíritu de niño la vocación por la narración, por los libros, que había en la casa por centenares, y no en la escuela. Muchos libros, porque mi papá don Bernardo era librero de “la América, frente a la puerta del Perdón de la Candelaria” y de los Baena de la librería La Pluma de Oro, de las más antiguas de la ciudad, fundada en 1912 por don Guillermo Johnson. Un vívido recuerdo de esa época sin luz es del día en que fue derrocado el dictador Rojas Pinilla, el 10 de mayo de 1957: sentados en el murito del antejardín en la oscuridad del crepúsculo las señoras vecinas no paraban de decir “¡Cayó Rojas, cayó Rojas!” y yo miraba sin entender nada hacia unas lucecitas precisamente rojas y lejanas de la ciudad, que titilaban allá por oriente… Bobo que es uno de nacimiento, y eso no se quita, y a mucho honor, más hoy cuando dicen que todo niño nace aprendido y con su tablet bajo el brazo.

De toda esa cuentería creo que se formó en mi espíritu de niño la vocación por la narración, por los libros, que había en la casa por centenares, y no en la escuela. Muchos libros, porque mi papá don Bernardo era librero de “la América, frente a la puerta del Perdón de la Candelaria” y de los Baena de la librería La Pluma de Oro, de las más antiguas de la ciudad, fundada en 1912 por don Guillermo Johnson. Un vívido recuerdo de esa época sin luz es del día en que fue derrocado el dictador Rojas Pinilla, el 10 de mayo de 1957: sentados en el murito del antejardín en la oscuridad del crepúsculo las señoras vecinas no paraban de decir “¡Cayó Rojas, cayó Rojas!” y yo miraba sin entender nada hacia unas lucecitas precisamente rojas y lejanas de la ciudad, que titilaban allá por oriente… Bobo que es uno de nacimiento, y eso no se quita, y a mucho honor, más hoy cuando dicen que todo niño nace aprendido y con su tablet bajo el brazo.

Pero siguiendo y para terminar con los Paniagua, aunque no quisiera, debo hacerles el honor de reseñar aquí los espléndidos juegos de pólvora de la dura y la de luces que organizaban en los diciembres y en las fiestas parroquiales, y justo, repetiré hasta el cansancio, frente a mi casa. Y los globos majestuosos de 144 pliegos, que se inflaban con un gran mechón oloroso a petróleo, recuerdo, sí, recuerdo…, y necesitaban que un tipo se subiera a uno de los mangos altos para sostener el cucurucho mientras se elevaba hasta perderse confundida la luz de su candileja con la de las estrellas. Para rematar entonces con las cometas “mesas” y “mediamesas” de tela y de esbelta armadura de caña, que ayudábamos a subir al morro para elevarlas las tardes de sábado con enormes tambores de fina cabuya. ¡Honor a los Paniagua, inspiración de mi niñez!

El templo, la escuela

Como casi todos los templos de Medellín en los años cincuenta y sesenta, el de Nuestra Señora del Carmen fue construido a punta de empanadas. El parquecito del barrio, con un lago y una pata y tres patitos, dos columpios, un mataculín, un deslizadero y un “pasavolante”, era los sábados y domingos el centro de reunión de una docena de señoras-bien con sus empleadas del servicio, que llevaban sus grandes pailas freidoras y sus hornillas de carbón para el efecto: la producción de centenares de empanaditas de papa muy ligeramente teñidas de carne, deliciosas a morir, amenizadas por música radial de carrilera que aún no llevaba ese detestable nombre. La primera canción que oí en la vida, allí, decía: “Quisiera ser diablo, salir de los infiernos, con cachos y con cola, el mundo a recorrer…”. Eso me marcó. La energía para el amplificador la cogían de la casa de doña Barbarita, al frente. Venía el pueblo raso desde las colinas, desde La Loma, desde el entonces denominado corregimiento de El Socorro, y se montaba una sencilla fiesta donde no faltaban, presumo, los aguardientes para los señores.

La construcción de “la iglesia” duró años —y nunca se terminó en verdad esa fábrica, con resultados que aún brillan por su fealdad—. El día que volví, no terminaba de subir el último peldaño del atrio cuando ya el monaguillo se estaba apresurando a cerrar las puertas, como si supiera que venía este blasfemo. No pude entrar. Siquiera. En ese templo pasé horas terribles en las misas interminables de cada ocho días, rodeado de mártires ensangrentados y sobre todo amilanado por la mirada del Terrible Juez en su cruz mediodesnudo. Lo que me lleva en flashback a las semanas santas, donde mi papá, cristiano de los de antes y Caballero de la Orden del Santo Sepulcro, marchaba con los suyos en la procesión nocturna del Viernes Santo, cargando el pesadísimo catafalco. Esa procesión tenía fama a este lado del río y venían turistas de muchos barrios, una hermosura entre tinieblas. Muchas veces, en casa, me vestí con el hábito y el gorro puntudo, como los de las semanas santas de España, y me sentía por supuesto puro y manso, beatificado.

¡Vana ilusión que en el tiempo y sus dobleces misteriosos no se cumplió! ¡Y eso que leí tantas vidas de santos! Lo cual demuestra que en el mundo no hay justicia. En ese mismo templo de Nuestra Señora del Carmen hizo este niño su Primera Comunión el 29 de junio de 1960, hay foto, estaba en primero elemental, ya había aprendido a leer y era el mejor de la clase en la Escuela Pío XII, en el grupo de la Señorita Carolina. Deberé decir que durante mis cinco años en la Pío XII fui siempre el mejor, icé mucha bandera, gocé mucho aprendiendo inutilidades hoy casi todas olvidadas, como por ejemplo las largas y largas páginas de la Oración a Jesucristo de Marco Fidel Suárez con las que cerré el acto público de quinto grado, y que tardé medio año en memorizarlas, y también sufrí cantidades con los niños-bestias de gran tamaño que practicaban conmigo el matoneo, puras golpizas, que no es invento nuevo.

Al hablar de “gozo” creo que me estoy refiriendo a los centenares de revistas de vaqueros y tarzanes que leí a escondidas de los maestros en un recoveco del patio, durante los recreos de media hora, y que eran alquiladas por compañeritos avispados, negociantes y triunfadores desde chiquitos. Esas revistas también se hallaban por montones en la Barbería Amigo de Luis Eduardo Vallejo, a donde mi papá me llevaba a “mutilarme” al estilo “americano” cada mes: rapada total y objeto de burla y más golpizas de mis compañeritos en la Pío XII. Quedaba la maldita peluquería justo bajando unos pasos de la 99 por la 44 (la calle San Juan terminaba allí, volteaba a la izquierda y una cuadra más arriba en la esquina de la iglesia se mezclaba con “la 100”), y para escribir estas líneas pasé por enfrente con intención masoquista: ni rastro de nada, una puerta gris metálica, plagada de grafitis. ¡Adiós a todo eso! ¡Ya no mires hacia atrás con ira! En venganza, por eso fui tan peludo después, y todavía.

Una cuadrita debajo de San Juan estaba la calle que bajaba hacia la escuela, desde el parque, y justo en la esquina de la escuela estaba la casa donde muchos años después viviría el mejor surtidor de la yerba bendita que acompañaría mis años de rock con los amigotes de mi cuadra. Por todo el borde de esa calle bajaba uno de los brazos de la quebrada La Hueso, protagonista de mil inundaciones o “crecidas”, para delicia de los niños más atrevidos que se aventuraban, sostenidos con lazos, a pescar con las manos y con tarros de galletas extraños peces bigotudos, qué sé yo, “capitanes”, sabaletas.

La cancha

Cuando nos pasamos, en la 49 solo había cuatro casas, la de don Gerardo con su kínder, la inmensa de don Iván, que tenía una sensacional camioneta verde, uno de los pocos autos que había en San Javier, la de doña Cecilia con siete niños, y estaba en construcción la de don Tiberio. Entre casa y casa reinaban los matorrales, delicia para jugar al escondido, y detrás de todo ello una inmensa zona de unos cien metros de longitud, llena de arbustos y hierbas altas, donde de vez en cuando los muchachos más grandes cogían espantosas serpientes anaranjadas y las metían a morir en frascos, para espanto de los vecinos. Y detrás de esta peligrosa sabana africanoide bajaba desde El Socorro otro de los brazos de La Hueso, todavía cristalina y mansa, donde se podía pescar bajo el sol de la primavera pececillos de colores, buchonas, ranas, y admirar a los burlones sapos que nos acechaban de entre las matas de agua.

La quebrada, por la 99, daba un peligroso doblez hacia la casa de don Gerardo, lo cual provocó que una mañana llegara una gran “catapila” —nombre medellinense para los bulldozers Caterpillar— que arrasó con la floresta y enderezó la quebrada, que se convirtió en torrente veloz, arrasando con peces, sapos y libélulas. Quedó entonces esa gran superficie medio ondulada que pronto se convertiría en la única cancha de fútbol de San Javier, lugar futuro de fenomenales encuentros o desafíos con los equipos de los barrios cercanos, Santa Lucía, La Pradera, La América, Barrio Cristóbal, El Socorro. De la parte nuestra estaban los mejores jugadores que haya visto jamás, casi todos descalzos o con tenis rotos, William, Omar, ‘La Rata’, Horacio —el único con guayos porque el papá era talabartero—, Álvaro, Melo. Naturalmente los equipos se formaban al azar cada sábado o domingo, y el único más o menos estable al que pertenecí fue nuestro Independiente Huracán, donde yo era el mejor defensa que hubo en esos territorios hoy soñados, y me llamaban “la muralla de oro”.

Nos ganamos un campeonato con trofeo y todo por allá en diciembre del 63, cuando yo estaba en cuarto elemental. Los jugadores de esos equipos fueron después casi todos diezmados por la miseria —yo era dizque de los “ricos” —, se volaron de la casa y se perdieron para siempre, o llegaban noticias de que los habían matado, cosa que ni siquiera nos llenaba de estupor. “Mataron a William”, contaba una señora mientras llenaba sus hermosos litros de vidrio en el coche de caballos de Proleche. “¿Sí?”, y seguíamos adelante con el día, con lo nuestro.

Nuestro fabuloso portero de Independiente Huracán, Gabriel, era hijo de un señor muy gruñón que tenía una carretilla donde vendía cerca de la iglesia tres plátanos verdes, cinco bananos, chicles, papas viejas. Siempre se mantenía Gabriel con una gruesa chaqueta, aun en los más calurosos veranos, nadie nunca lo vio sin ella, y un día nos contaron que se había muerto. “Se mató Gabriel con unas pastillas, no vayan a ir a esa casa porque es mala educación”, dijo mi mamá. Y al atardecer pasaron frente a mi casa con el ataúd, rumbo al cementerio, sin pasar por la iglesia, castigo a los suicidas.

El cine

La primera película que ví en la vida fue El hijo de la choza, la vida de Marco Fidel Suárez, dirigida por Camilo Correa —el famoso ‘Olimac’, pionero del cine colombiano—. En blanco y negro la cinta, y en una sola copia, la paseó por los principales municipios de Antioquia entre finales de los cincuenta y principios de los sesenta. La vi, con la familia en pleno, frente a la finca de don Juan cuando todavía no había luz, proyectada con la energía de la batería de la “bola”, la camioneta de don Camilo, contra el muro trasero de lo que después sería “el edificio” (de cuatro pisos, una sensación). Recuerdo vívidamente que antes de la película dieron un corto sobre “los bandoleros” que plagaban el país: un par de ingenuas escenas donde los malignos emboscaban un bus y les robaban sus pertenencias a los pasajeros: la estática historia de Colombia, niños, que se repite a diario sesenta años después: “Todo es igual, nada ha pasado, el horizonte es el mismo...”.

Esa primera y sorprendente conexión con el cine me fue reforzada cuando el padre Pedro, el párroco, se las ingenió para que en la bodega de la construcción del templo se proyectaran —para ayudar con las obras— cada domingo a mediodía las películas aptas para toda la familia que había en la ciudad. Unas pocas, como Pollyanna, con Shirley Temple, El mártir del calvario —aunque no fuera temporada—, Yo pecador, Torres negras, Pasión gitana, muchas de Tarzán con Johnny Weismuller… Aunque también los proyeccionistas lograban colar espléndidas cintas para “mayores”, de vaqueros como Los forajidos de la pradera, o La reina de los piratas o La masacre de Fuerte Apache.

Entusiasmado con el cine, el párroco logró construir, mucho antes que terminar la iglesia, y a pocos metros, el grandísimo teatro San Javier que de inmediato entró a competir con el Santander de La América. Allí vi unas doscientas de vaqueros, de comediantes como el fastidioso Jerry Lewis, de Cantinflas, de Viruta y Capulina. A veces al administrador del teatro se le iban algunas horribles e ininteligibles mexicanas en blanco y negro con Arturo de Córdova, Libertad Lamarque, Agustín Lara y ¡María Félix! En alguna de estas últimas aprendí la palabra “narcómano”, en lo que terminé por convertirme en la ancianidad.

Pero la película que vi allí y la que más me maravilló, apenas a los diez años, fue La ventana indiscreta, de Hitchcock, a la que pude entrar con dificultad con la única boleta con que me gané algo en la vida, en un matinal, con el número 001492. El portero no me quería dejar pasar porque era “para mayores de catorce”, pero logré por fin escurrirme. De ahí mi vida siguió iluminada para siempre por lo que llamaban “la pantalla de plata”, frecuentando los cines de más abajo como el hermoso América, el Rívoli, y después los del centro, los clásicos, el Lido, el Ópera, el Metro Avenida, que ya no son objeto de esta crónica, hasta llegar a la cumbre borrascosa del mal que me partió la cabeza, La naranja mecánica, de Kubrick, en el 73.

El rock

El nadaísmo y el rock duro llegaron casi de manera simultánea a mi vida. Mi hermano mayor, Jesús, tenía un amigo del Liceo Antioqueño, Mario Zapata, que era un habilidoso guitarrista y solía ir los sábados por la tarde a mi casa, a tocar las primeras canciones de los Beatles, por allá en el 64. Y tenía un par de libros del naciente nadaísmo, recién fundado haría unos cinco años, HK111 de Gonzalo Arango, no sé qué otro más. Esos libros no me interesaron mucho hasta el 67, cuando llegó a la casa con Los monólogos de Noé, de Eduardo Escobar, y con un LP de los Stones, Beggar´s banquet, acompañando al prodigioso Sargeant Pepper de los cuatro de Liverpool.

Esa combinación tan bomba, oh brothers, me llevaría en el 71 al misérrimo Festival de Ancón, en La Tablaza, burda imitación paisa del de Woodstock, de agosto del 69, cuya película vi el 25 de diciembre un año después. Creo que soy uno de los pocos peludos que quedan en Medellín con el álbum triple de esa cinta, que pongo en venta en este texto. El 1 de diciembre del 69 estaba en quinto de bachillerato, me compré mi primer disco de la vida y de los Rolling, su antología Through the past, darkly, cuya carátula octogonal importada y doble, con los cuatro Stones peludísimos al frente, causó sensación y repugnancia en mi casa. Era un homenaje póstumo a Brian Jones, el mejor músico de la banda, ahogado en su piscina hacía solo cinco meses. Con ese disco pues, más otros de los Beatles, de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix, de Frank Zappa, de los Moody Blues, de Jethro Tull, y de otros grupos gringos, fui pasando esa horrorosa transición del bachillerato a la Universidad Nacional, que se mantuvo cerrada por las huelgas más grandes de su historia entre el 71 y el 73.

Yo era el único y primer hippie triste de San Javier, recluido en casa, viajando cada dos o tres semanas al centro, a Junín, al parque de Bolívar, a las escalas de la catedral donde me encontraba sin hablar apenas con dos o tres mechuditos, hasta que llegó a la cuadra, a una casa nueva, una morena gordita que, de verme pasar por el frente con algún disco, se atrevió a llamarme a preguntarme por la música, etcétera. De un momento a otro me encontré fumando yerba con “Ángelus”, que también se mantenía en casa sin saber qué hacer con la vida. Ángela, extrovertida y entrona, pronto llevó a mi vida a otros amigotes, entre ellos a Marcos, el de una casa casi en la esquina de la 99, y en los muritos de la casa de Marcos y de la mía nos fumamos entonces, entre el 73 y el 77 —cuando partí del barrio hacia las Europas, al lejano Estocolmo— unas tres toneladas de la terapéutica coliflor índica.

Y nos oímos centenares de veces los mejores discos de ese grandioso Nuevo Renacimiento musical que fue el rock entre los sesenta y setenta, como dijo alguna vez Plant, de Zeppelin, “la sangre, el trueno y el martillo de los dioses”. En noviembre de 2014, tomando las notas mentales para esta crónica hablada, fui al barrio y me senté de nuevo en esos muritos de mi cuadra y de mi casa, donde hoy funciona una temible YMCA gringa: la asociación de jóvenes cristianos, irreconocibles las fachadas de las casas pero sí con los árboles crecidos que sembramos años ha, solo quedaron ellos, y juro que no sentí sino la nada nadaísta. Ni siquiera me invadió mi amada melancolía dureriana. Todo el barrio me pareció además de una pequeñez asombrosa, calles estrechas, multitud de negocios en lo que fueran las entrañables residencias de mis compinches, y centenares de antioqueños bullosos y pueblerinos, hasta un casino al frente de la iglesia: todo por el metro, aseguro, que llegó hace veinte años con su labor destructora, y que la alcaldía me disculpe.

Pero tampoco, no seamos tan duros, sí, en mi visita de un sábado a ti, barrio de mi niñez y juventud, aprendí algo: que ese regreso fue —como en el eterno retorno de las cosas de Nietszche o en una odisea interestelar— un viaje al futuro pasado donde las únicas herramientas para cruzar los pliegues del espacio-tiempo fueron el Recuerdo, la Levedad y el Amor.