|

Uno no sabe cuánto quiere a algunos parientes hasta que alguno se enferma o accidenta y toca cuidarle una amanecida. Esta noche, que será muy larga, me corresponde la tarea. Seré visitante y, empujada por las circunstancias –y el humo–, mirona descarada. En principio mi única intención será leer y cuidar al durmiente, pero para las tres y media de la mañana estaré lamentando no haber llevado libreta para tomar apunte al menos de la secuencia, porque en noches así la memoria guarda los eventos pero en desorden.

A mi tío, que es un tipo muy solo, muy menudo, muy tímido, muy asustadizo, lo arrolló una moto mientras atravesaba una avenida y le fracturó el fémur cerca de la cadera. Tiene 62 años, y este será su tercer amanecer en esta camilla de aluminio, sobre esta colchoneta que se desliza al menor movimiento, cubierta por esta sábana que dice “Metrosalud. Empresa Social del Estado”. Durante el transcurso de la noche, con la ayuda de algún amigo por accidente –visitantes como yo–, tendré que arrastrar la colchoneta hacia arriba muchas veces, y todas esas veces veré el rostro de mi tío contraerse de dolor por una fractura imposible en condiciones imposibles. De todas formas, interrumpirá su sueño en tres ocasiones, una para decirme que se pone nervioso cada que salgo a fumar, otra para comer y llenar crucigramas, y la última de puro susto. A la mañana, en la despedida, dirá que Dios ha sido muy bueno con él por una razón de la que ya no me acuerdo, porque para poder quedarse con algunos recuerdos hay que deshacerse de otros, y también, probablemente, porque no imagino dónde pudo haber visto a Dios esa noche.

***

Es sábado de amor y amistad en la unidad intermedia de una comuna con barrios donde los pelaos se dan bala y la gente paga vacuna, como todas. Son las ocho, o por ahí. Afuera corre una avenida, y enfrente se levanta, solitario y oscuro, un extenso parque con canchas, moles y senderos construido en el nombre de una paloma muerta. En la acera hay un caspete donde venden tinto y cositas, más acá de la cerca verde que rodea el edificio hay unas escaleras y una rampa, y arriba, coronada por un letrero de neón, está la entrada a Urgencias. Los porteros no sonríen, casi no hablan, aunque el transcurso de la noche se encargará de suavizarlos. Son dos, muy jóvenes, uno moreno y otro bruno. Tras otra puerta, más allá de una sala de espera, se abre un corredor que se bifurca a derecha e izquierda. A la derecha está el puesto de las enfermeras, con sus uniformes y sus caras largas bajo la única luz que no se apaga en toda la noche. Tampoco sonríen, y evitan con desidia el contacto visual con pacientes y visitantes. Frente a ellas, enfiladas en ele, hay una decena de camillas con idénticas colchonetas e idénticas sábanas, en algunos casos separadas por cortinas de color hueso. En la cabecera de las camillas un letrero enuncia el número del paciente y las palabras “little bed”, penosa traducción con la que quién sabe qué tarado pretende educar al pueblo raso en bilingüismo. Al fondo, en el medio, está el tío, entre un señor que interrumpirá su sueño solo una vez –para cagar–, la hermana de Marta y la hija de José, mis dos amigos accidentales.

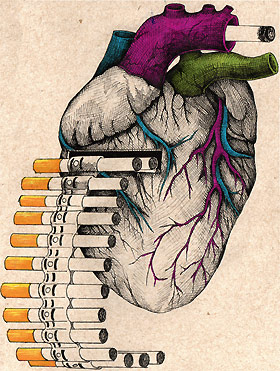

A la altura de las diez, o por ahí, el tío se sienta y llena crucigramas con la ayuda de unas gafas prestadas. Yo leo, medio converso con José –que responde a todo con una sonrisa–, a ratos salgo por un cigarrito, porque es en momentos así, de tiempo reptante, cuando uno más agradece su vicio. Luego el tío se cansa, mastica el par de pastillas blancas que le suministra la enfermera y se va quedando dormido. Las enfermeras van y vienen, sin mirar a nadie, casi sin parpadear. En el baño no hay papel y huele a diablos, y el señor del lado, a quien nadie acompaña, babea y ronca con la panza al aire.

Todo está quieto cuando llega un niño que ronda los seis años y en voz muy alta hace preguntas de esas que solo los niños hacen, para gusto de los visitantes y su tedio. Tras la inyección el niño grita, el sonido se propaga por la sala, el sobresalto va de camilla en camilla y en el rostro adormecido de mi tío se dibuja un miedo que otras veces he visto, porque el temor habita en el tío desde aquella tortura pasada que en familia nunca se comenta. No es nada, tío. Apenas un niño, por una inyección. Más tarde irrumpirán en la sala más gritos, un par de llantos, voces irritadas, pero ya nada alterará la incomodidad de su sueño.

***

|

|

Pasada la medianoche, el tío duerme y la voz del niño se impone por encima de los ruidos hospitalarios: una tos, un ronquido, una respiración congestionada. En la sala de espera una señora bonachona vela la oxigenación de su hermano, y afuera, sentados en bancas bajo el neón, los acompañantes a los que negaron la entrada matan el tiempo en ese silencio expectante de las esperas hospitalarias.

Los gritos de una veintiañera bajo efectos de quién sabe qué venenos interrumpen la enfermosa calma de Urgencias. La sostienen de pies y manos un hombre y el vigilante bruno, y ella se retuerce, sacude su larguísimo pelo rubio, grita, la boca tan roja, los ojos inyectados en sangre, que le duele mucho, que le den algo, hijueputa. La recuestan sobre una camilla, le hacen preguntas que ella responde siempre a los gritos. En la sala de espera un niño también rubio de unos tres años, hijo de la veintiañera, aguarda a que la diligencia médica termine. Está solo y tiene los ojos empiyamados. No se deja tocar, no habla, mira con algo de bronca a la desconocida que de buena fe lo interpela.

Ahí está sentado cuando llegan la muchacha y el muchacho, él herido y ella presa de un ataque de llanto que el médico a duras penas calma con poca convicción. Al muchacho lo cascaron y por eso llora inconsolable la muchacha, que no es la novia aunque llora como si lo fuera. Está sentado sobre una silla de ruedas, sin camisa, y el contraste entre su piel blanca, los cardenales y la sangre no alcanzan el nivel de escándalo de la rubia y su dolor invisible. Más tarde, llegada la calma, la muchacha será obligada a esperar afuera y sentada en las escaleras tiritará de frío. Lleno de buenas intenciones, el muchacho le dirá a la enfermera que la dejen entrar a cuidarle ese mareo que lo hace tambalearse, y la enfermera, sin mirarlo, le responderá “usted no necesita acompañante”. Frustradas sus buenas intenciones, el muchacho cederá a la muchacha su chaqueta, aunque tampoco servirá de mucho.

Ha pasado cerca de una hora cuando la rubia repite la escena con renovada furia en el piso del corredor. Ahora grita gonorrea, ustedes no me dan sino suero. Los mismos dos la levantan y la llevan otra vez hasta la camilla. El niño sigue solo, aunque lo acompaña por momentos el padrino, un señor parecido a Cosme el de Condorito al que la ternura se le ve patente en los ojos y el hablado. Que ella ha ido varias veces esa semana por el mismo dolor, que no se hace los exámenes por falta de plata, que el niño sí sonríe mucho aunque esa noche no. En ese tema estamos cuando la mujer, tambaleante, aparece y ordena nos vamos de acá que ya se me quitó ese hijueputa dolor, y me mira con insospechado odio, supongo que por entrometida. El señor se despide con decencia y los tres salen, y algo parecido al alivio me embarga al perder de vista esa mirada adolorida y furiosa.

***

Ya deben ser las dos de la mañana, o por ahí, cuando salgo a fumarme el enésimo pitillo. Mi tío duerme muy quieto sobre esa endeble colchoneta que ya casi cuelga de la camilla. El portero moreno se muestra irritado cuando le pido que me abra la puerta. En la mano izquierda sostiene la hoja de un bisturí, y del dedo índice brota un hilito de sangre que limpia con una gasa. Tras una breve discusión el tipo abre la puerta. Luego me aborda para decirme, con esa superioridad moral tan molesta de quienes creen que sus vicios son menos despreciables, que yo tan linda y fumando, qué asco. Respondo como puedo, en mente el consejo materno de que ni con secretarias ni con porteros se pelea, y le pregunto por el corte en el dedo. Entretenida como estaba con la tragedia de Pascual Duarte, esa alma de Dios, no me enteré de la llegada de una señora que mientras sangraba por un tajo en la nariz se disculpaba por la patanería del hijo, un borracho que –me contaría luego José– mascullaba “se van a morir, se van a morir”. Cuando el portero le impidió la entrada el hijo enfureció y le sacó cuchillo, pero muy rápido acudió el bruno, bolillo en mano, y después llegó la policía y todo se convirtió en un grandioso peo que me habría gustado presenciar, pero ni modo. Le pregunto si esa herida fue una cuchillada del borracho, y él no dice que sí, tampoco dice que no, y más bien me pregunta si sé guardar un secreto, me lo cuenta –o más bien me lo comparte–, y yo lo guardo, incluso aquí. Por la vía del secreto llega el portero bruno, que en su segunda semana tiene todavía intacta la valentía, y dice, enseñando el bolillo, “uno con esto puede matar a alguien”.

En mitad de la charla estamos cuando llega un taxi que transporta a un hombre y a una mujer. El hombre –un borracho más– se limpia con un pañuelo la sangre que le escurre por la frente, y entretanto discute con la mujer y no se oye sino la palabra plata. El taxi se aleja con la mujer adentro, y el hombre permanece afuera un rato que parece muy largo sin decidirse a entrar, como pasando la borrachera.

|

|

El cigarrillo también me ha ayudado a trabar con Marta una amistad que en lo que falta para que amanezca habré de agradecer varias veces. Ella sabe entender mi risa nerviosa, por momentos la comparte, y me acompaña en el fisgoneo impúdico de corredores y enfermos. Cuando me pierdo alguna escena, ella y José me ponen al tanto. Al regreso a la sala me dan detalles del caso del borracho y el cuchillo, y juran que la herida en la mano del portero es producto del altercado. A la mañana un portero del día me contará, con un poco de morbo y otro poco de indignación, que un tipo hirió a uno de los porteros de la noche. La historia que el moreno se guarda para dejar al rumor seguir su curso es que se cortó mientras pelaba un mango que tumbó de un árbol del hospital.

Pero ese, por supuesto, no es el secreto.

***

Ya no sé qué horas son pero debo ir por el décimo pitillo, o algo así. El hombre que llegó en el taxi lleva mucho tiempo sentado en la sala de espera. El piso está salpicado de gotas rojas, y en la pared detrás de su cabeza hay un pegote bastante escandaloso, tanto como el riíto que le recorre el cráneo. A las gotas se suma poco después la copiosa hemorragia de un muchacho al que estuvieron a punto de cercenarle el dedo quién sabe cómo. A él también lo acompaña una muchacha, pero ella no llora ni tirita a pesar de tener el ombligo expuesto. El médico responde con diligencia, le envuelve la mano en gasa y esparadrapo y le dice que la mantenga levantada porque eso es lo que hay que hacer en esos casos. La muchacha le sostiene el brazo, presiona la herida para estancar la sangre, y el muchacho se queja. En esas están cuando regresa la mujer que se había ido en el taxi, y con ella el taxista, que reclama su pago. El taxista se va, la mujer y el hombre conversan en voz muy baja, pasa un rato, el taxista vuelve, y así varias veces, y cada vez el taxista está más enojado y el hombre más sobrio. Entretanto, el niño preguntón espera el alta.

Después de darle vuelta al tío regreso al hombre y al taxista. El muchacho del dedo sangrante ya ha sido admitido. El niño ya se ha ido. El hombre se para de la silla con violencia y le dice ya no te pago nada, hijueputa. La carrera va en trece mil y el taxista le quiere pegar al hombre pero los porteros intervienen y no más se gritan. Desde este lado del vidrio miro a los porteros y veo al bruno muy serio, conteniendo con algo de éxito la risa que mi gesto le provoca, y al moreno con una expresión de fastidio. La mujer tiene el maquillaje corrido. Trata de calmar al hombre, luego se queda mirando, como sin saber qué hacer, y se limpia discretamente los mocos con un pañuelo de papel. El médico sale y le dice al hombre que está cansado de repetirle que si tiene tal eps se tiene que ir para tal hospital porque ahí no lo van a atender. Deciden irse y en la rampa el hombre y el taxista discuten otra vez. Uno de los porteros les dice que salgan del hospital para que la responsabilidad no recaiga sobre ellos en caso de que la cosa se vaya a los golpes, o algo peor. Los porteros comentan que el taxista es un tipo decente porque otro ya le habría puesto la mano. Al fin la mujer le entrega al taxista la cédula como garantía, el taxista se va, ellos se quedan afuera, esperan un rato, cogen otro taxi. Pobre taxista, está sano, dice un portero, y el otro dice que ella debe ser prepago porque se montó adelante, que quién sabe qué negocio le van a proponer al conductor. A mi regreso al libro y al tío escucharé a una enfermera decir: “¿Las epeeses no reciben a nadie y acá sí tenemos que recibir a todo el que llega?”.

***

Desfilan heridos más discretos, unos enfermos se van, otros llegan. Todo parece en calma aunque los porteros digan que la cosa no termina ahí porque así son los días especiales, como el de la madre, y a veces hasta peores. Después del décimo cuarto pitillo, o por ahí, recuesto la cabeza para dormitar, porque lo que se dice dormir, doblada sobre una silla plástica, con la cabeza apoyada a los pies de una camilla –little bed– y un hormigueo constante en la pierna –o el brazo–, queda muy difícil. Tras un rato que parece muy largo, sumida en eso que se parece al sueño pero no es, escucho a las enfermeras reírse con estridencia, y desde esa seudo-vigilia tal irrupción me antoja maligna.

Cuando el sol termine de asomar por encima de las montañas, llegarán las enfermeras del turno de día y recibirán, con esa frescura de las recién bañadas, el turno de las malencaradas. Tras sacudir las extremidades y espabilar a la fuerza, saldré por otro cigarro y un tinto, me toparé a un borracho que dos policías han traído en una patrulla, escucharé otro sermón a propósito del vicio, me despediré de Marta y José y desesperaré de cansancio un segundo antes de que mi tía llegue a relevarme. Necesitaré no sé cuántas horas de descanso para sentir gratitud por Marta y José, por el humo que acompaña, por el secreto del portero, y algunas más para llegar a la conclusión de que esa noche Dios debió estar demasiado ocupado apaciguando el sueño de mi tío como para ocuparse de un sábado de amor y amistad en la Unidad Intermedia de una comuna como todas.

|