|

Fui a Santa Ana de los Ríos de Cuenca por error: creyéndome émulo del Sabio Caldas, había proyectado una excursión a Ingapirca, en la provincia ecuatoriana del Cañar. Por interpuesta persona, una cuencana —bien pagada de su patria chica, concluí después— me hizo saber que, necesariamente, debía viajar primero hasta la ciudad de los atletas, y que sólo después podría abordar el par de buses que me llevaría a las célebres ruinas incas. Muy tarde supe que bastaba con bajarse en El Tambo para ahorrar casi dos horas de camino, pero qué podía hacer: a mil kilómetros de casa, estaba a merced de los ardides del orgullo provinciano.

Las sombras de la noche empezaban a disiparse cuando el bus tocó en la estación de Cuenca y el conductor, en cumplimiento del consabido gesto etnográfico, asomó su cabeza para decirnos: “Servidos, señores: están en Cuenca”. Me bajé y, desamparado, escudriñé todas las esquinas en busca de pistas sobre la dirección que debía tomar. El Sol saldría en un rato, y hasta entonces no tendría mucho sentido poner en marcha la segunda parte del paseo arqueológico. Di con la salvación cuando pregunté sobre el modo de llegar a Ingapirca a un hombre de mi edad —calvicie universitaria, barba rala, ropa sport de buen gusto—, quien, a primera vista, también había perdido la iniciativa al descender del vehículo.

—¿Va para allá? Todavía está muy temprano. Mientras tanto, vaya y conozca el centro de Cuenca. Si quiere lo acompaño: yo no tengo nada que hacer hasta las ocho, que abren las oficinas. Me llamo Esteban Rueda y soy médico especialista en apiterapia.

Tomamos calle abajo y, cuatro cuadras más adelante, estábamos ingresando a la zona histórica de la ciudad. Mi compañero me prodigaba una perorata entusiasta, henchida de explicaciones bien tasadas y guiños sugestivos a propósito de los edificios y los habitantes: a todas luces, él disfrutaba el papel de lazarillo que tan inopinadamente le había caído del cielo, y, contra la amenaza tácita en su presentación, se mostraba por completo desentendido de la oportunidad de hacer propaganda fácil a su misteriosa medicina tocada con miel de abejas.

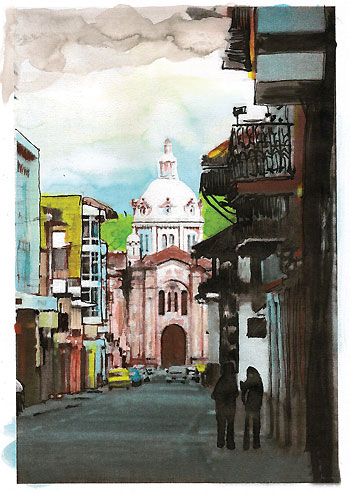

El centro se disponía a partir de una iglesia ancha y baja, sembrada en el extremo de un parquecito rectangular que daba inicio a la calle Simón Bolívar —indicio claro, en los países de la Gran Colombia, de que se está cerca de algún corazón urbano—. Esteban mencionó no sé qué devociones, pero apenas lo oí: más me interesó la prolongación de la calle hacia el oeste, cerrada a lado y lado por edificios altos y rancios. El frío húmedo que envolvía la ciudad y el techo gris de nubes que la tapaba formaban un contraste extraño con los cantos jubilosos de los pájaros del parque. Pero más adelante, cuando la zona verde ya había quedado atrás, los ladrillos de otros siglos reparaban la coherencia perdida. No sé si mi guía lo notó, pues cuando apenas me habituaba al cambio de escenario me compartió un dato sugestivo:

—A alguien se le ocurrió decir que Cuenca era un lugar tranquilo para morir, y eso ha hecho que muchos gringos jubilados se radiquen aquí. Compran las mejores casas, pisos y manzanas enteras, y se sientan a acabar de envejecer.

|

|

El colofón del informe me pareció cándido: los norteños se aventurarían hasta esta mitad del mundo por razones que irían mucho más allá de merecer la buena muerte de San José: ellos querrían sembrar, como granos de maíz, los dólares de su pensión, y —como ocurre en todos las mecas del turismo “mochilero” latinoamericano— suyos serían los pubs, los cafés afectadamente informales, los hostales y los comercios de artesanías y regalos. Pero Esteban me contaba la historia con lirismo irredento; el mismo que le llevó a señalarme las altas iglesias que se alzaban sobre la calle Simón Bolívar. Acabé prendándome de su charla museográfica cuando mencionó al santo lasallista ecuatoriano: el Hermano Miguel Febres Cordero, cuya cara triste con nariz infinita fue inspiración de varias carteleras, por allá en 1984, cuando yo cursaba el cuarto grado en un colegio de la congregación y el hermano fue incluido en la tómbola de canonizaciones de Juan Pablo II.

—Eso que usted ve ahí es la casa arzobispal. Ahí vivió el hermano Miguel. Más atrás, en la calle Mariscal Lamar, está la estatua. Pero no vaya por allá esta noche, si es que se queda: después de cierta hora es sola y peligrosa.

No me importó el mal augurio, pues a esas alturas yo veía a Cuenca con otros ojos: la familiarísima sombra del santo, o quién sabe si la luz de su aureola, le conferían un color especial a las calles, las fachadas y las caras de los escasos viandantes. Ahora no sentía que estuviera allí por error sino por predestinación, y mi remota comunión con la fama de Miguel Febres hacía que me creyera iniciado en los misterios de la metrópoli del sur ecuatoriano. El médico y apicultor interrumpió mi fantasía de acólito para mostrarme la mole de la alcaldía: un edificio en piedra de color palacio-presidencial, dominado por un balcón redondo y esquinero, con cúpula y gruesas columnas, sostenido en el primer piso por un semicírculo de arcos de película francesa. En mi cabeza se hizo un barullo de ideas e imágenes: especulé que ese estilo arquitectónico fuera republicano, e imaginé la arenga de un alcalde aindiado, acodado en el balcón y luciendo el hábito negro, córvido, de los lasallistas, pero dos segundos después ya lo veía trajeado a la “Napoleón”.

La siguiente estación fue la plaza central de la ciudad: el Parque Calderón. Se trataba de un jardín exquisito en cuyo centro se alzaba la estatua de un prócer en trance de derrumbarse muerto, y donde, desde los lados este y oeste, se miraban con sacro rencor la vieja y la nueva catedral. El héroe era Abdón Calderón, muerto a los 17 años en la batalla de Pichincha y —como nuestro Atanasio Girardot— en estoica defensa de la bandera tricolor; esa, por lo menos, es la versión de los ecuatorianos homéricos y patriotas, pues mi amigo y sus colegas científicos se inclinan —según supe— por la especie de que el desagraciado mozalbete murió desaguado por la disentería, al margen del fragor del combate.

Todo el encanto de Cuenca se resume en ese parque, indiscutido centro de su centro. Cuando se llega, como llegué yo, desde la calle Simón Bolívar y bajo la luz medida de las seis de la mañana, la masa de árboles —florecidos los unos, oscuros los otros, luminosos los de más allá y todos con sus hojas en High Definition— confiere un aspecto de abadía española a los viejos edificios del otro lado, asomados a retazos. La plaza, solitaria, refuerza su semejanza con una alameda de convento. En el marco, sólidos edificios venden la idea más histórica y contundente de los poderes religiosos, judiciales y civiles, sin por ello traicionar su apariencia de pequeños Louvre meridionales. Junto a la nueva catedral agoniza la antigua calle de Santa Ana, vía que comunicaba al Parque Calderón con la indigenísima Plaza de los Gritos y que hoy se encuentra tapiada por sus dos bocas a causa de la indiscutida presencia, en ella, de fantasmas y alaridos de ultratumba. Así como el olorcillo promisorio de una panadería, el de semejantes vejeces y supercherías me dejó degustar, anticipadamente, mi visita inminente al antiguo y fabuloso templo del Sol de Ingapirca.

Al término del recorrido, media hora antes de que se abrieran las ventanillas burocráticas, el ágil vuelo de Esteban me llevó a descubrir uno de los rincones más lujosos de Cuenca: el hotel El Dorado, donde el padre del médico y entomólogo fue, décadas atrás, amadísimo gerente. Un mesero viejo no sabía qué hacer con mi compañero, a quien colmaba de mil y una zalamerías, mientras que otro, joven y ágil, me alargaba la cuenta por un desayuno ejecutivo con jamón serrano: 24 dólares. Lo dije desde el primer párrafo: yo estaba en manos de la malicia local, y de ello no iba a salvarme ni la bendición del santo más piadoso; casi tres décadas después, el hermano Miguel no podía recordarme entre los millones de rostros que habían besado su estampita.

|