El escorpión en la boca

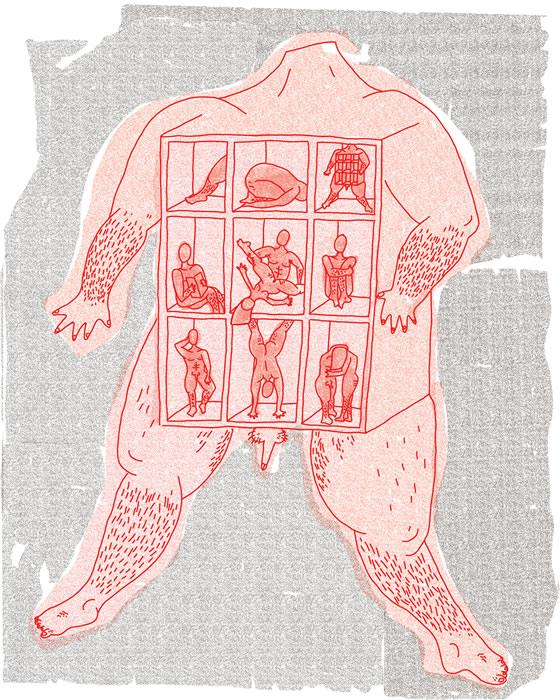

Ángel Castaño Guzmán. Ilustración: Laura Mejía-Posada

“No hables.

“No hables.

Mira cómo las cosas a tu alrededor se pudren”.

HAT

Una tarde de miércoles, mientras esperaba el turno para subirme al trono del odontólogo, me fijé en una revista dejada en la mesa de centro. Hojeé a saltos varios artículos. Al final encontré un reportaje sobre los gustos y las etiquetas generacionales. Estaba dividido por décadas. Al ir a la mía me di cuenta por vez primera de algo evidente para los de la sala, para mis colegas de la universidad, para la gente del cine de anoche y del restaurante de hace unas horas: estoy en el borde de la vejez. Tras consultar a genetistas, médicos y gurús del mercado, el periodista trazó con brocha gorda las fronteras de las edades. Ya se considera una persona mayor, eufemismo de viejo, a quien haya traspuesto la puerta de los 39. De esa manera baladí me tropecé con una verdad, aún no sé si dolorosa o cómica: la juventud se me fue para no volver. En breve recibiré la marca de inservible, el sello de mercancía pasada de moda. ¿Saldo de la cita?: tres muelas con caries y unos pinchazos en la encía.

En mi vida las revelaciones no han tenido el buen gusto de presentarse envueltas en nubes rojas ni acompañadas de voces de ultratumba. Me doy de bruces con ellas cuando la leche se riega o en el ritual de embadurnar el rostro con crema de afeitar. Al llegar a casa abrí un par de botellas de vino y me diseccioné en el teclado del computador. Por un par de semanas fui un cínico Jerry Maguire. Un señor Anderson sin el mesianismo kung-fu. Un Alvy Singer.

El baldado de agua fría me abrió los ojos y lo que vi no me gustó nada: había llegado a ser un adulto con el pecho lleno de ceniza fría y una cara vacía. En otras palabras, un cliché ambulante, el blanco de mis sarcasmos púberes. Desprovisto de conciencia, me volví un Frankenstein de las rutinas. El apetito de escribir páginas honestas y flamígeras cedió espacio y energía a las maquinaciones para hacerme un nicho en la academia y ligar veinteañeras con devaneos artísticos (fotógrafas, publicistas, pintoras, cronistas, tatuadoras), dispuestas a paliar mi orfandad con mimos y sadomasoquismo rosa. Desde la Copa América Centenario me lleva a la cresta de la ola apretar el cuello de la amante de turno, quitarle paulatinamente el aire, hacerla rozar el orgasmo por la vía de la violencia consentida. Muy pronto —tal vez a los 31— tuve conciencia de mis limitaciones amatorias, de mi mediocridad en las faenas del tálamo. Los trucos aprendidos en las entrañas del internet y en las secciones íntimas de las revistas para damas me han servido para compensar el gris rendimiento y ciertos rezagos de catolicismo infantil.

Los jóvenes piensan en el ancho mundo, su vista está clavada en las tierras de los cíclopes y los lotos. Los cuarentones matamos el reloj en resolver asuntos menos épicos y líricos: la circunferencia del ombligo, la batalla sin cuartel con los vellos insidiosos del arco exterior de la oreja y el festejo de los calendarios idos, de las épocas del bandidaje y la noche. Esta crisis burguesa me llevó a pensar en mí, en mis logros y fracasos. Mi crónica vital a grandes trazos podría resumirse así: con el diploma universitario caliente, encontré la respuesta al problema de la subsistencia enganchándome en clases ocasionales, el primer peldaño de la carrera universitaria. Los cheques puntuales y el lustre de pertenecer a una élite fueron el tiquete de entrada a la máquina. Moviendo con paciencia los alfiles y peones, alcancé la segunda base: el nombramiento como profesor auxiliar. La evolución de aprendiz de escritor a oficinista del conocimiento fue gradual. Al principio juré, por la memoria de Li Po y de Roberto Bolaño, sacarle tiempo al tiempo y escribir en la madrugada o destinar los fines de semana a redondear por fin un proyecto de novela. Honré la palabra un semestre o dos, lo reconozco. La ficción se atascó en el fango de la lucidez: intenté de mil formas construir una limpia escena de amor y hastío, en el espíritu de Virginia Wolff, de J.D. Salinger. La pareja de protagonistas debía separarse y dejar trozos de sí en el otro. El pasaje nunca cuajó. Siempre caía en el sentimentalismo del bolero o en la crueldad. Adjudiqué el resultado a la inexperiencia. Una noche de tragos lo supe: mi talento narrativo alcanzaba con esfuerzo la categoría de modesto. Estaba fuera de mis posibilidades dotar a las letras de electricidad. La pegajosa luz recibida por la ingesta de ron no me brindó consuelo: me sentí cortado por la tijera de los personajes de Philip Roth, autor al cual en varias bravatas de cantina llamé blando. Las reuniones de comités y la pereza asesinaron a batazos las ganas salvajes de hacer aullar a las letras, de dejar un vestigio.

A los cuarenta años no soy una ruina. Administro con tacto el consumo de sustancias que hace menos sofocante el ocio. Tengo en el banco el dinero suficiente para proporcionarme los gustos de la clase media profesional: un par de conciertos al año, viajes a la costa o al eje cafetero en vacaciones. Vivo de alquiler en un coqueto apartamento de aire bohemio: libros y revistas por doquier, una pila de cedés piratas con películas iraníes y europeas, un respetable suministro de alcohol, algunas bolsas con motas de marihuana y la escenografía progre de rigor. Los gestores culturales de la ciudad suelen invitarme a participar en charlas y mesas redondas sobre un amplio abanico de temas. Conozco las literaturas de Argentina, Chile, México, Ecuador y Colombia. Gracias a una simpatía dosificada con tino intercambio correos electrónicos con autores incluidos en las listas de Bogotá-39: algunos incluso llegaron a escribir párrafos elogiosos para las contratapas de mis libros académicos. Estos y las selfis con Caparrós, Guerriero y Piglia me hicieron una celebridad aldeana, famoso en el metro cuadrado de mi red de amigos, cófrades y estudiantes.

Soy un profesor competente. Preparo las clases y generalmente releo los libros del currículo. Con los alumnos firmé un armisticio implícito: no les exijo más de la cuenta y a cambio ellos toleran mis rarezas. No me lío con las chicas de mis clases: para eso, y por fortuna, la universidad es amplia y generosa en la carne ingenua. No me enorgullece decirlo, pero las reactivas a mi encanto otoñal son las provenientes de familias encabezadas por la madre. No les pido mucho. Migajas de compañía los sábados en la noche, los domingos en la tarde. Se dan conmigo el baño de la trasgresión de salir con un docente y con alguien mayor cuatro lustros, un rito de paso. A la mayoría las quiero con el tibio cariño de quien usa y se sabe usado. Procuro no apegarme a sus relucientes pieles: el amor es la calle oscura en la que asestas y recibes puñaladas, el nudo de una selva posapocalíptica llena de zombis y licántropos. Al cerrar cada vínculo ellas quedan con una biblioteca un poco más nutrida —demuestro afecto con el regalo y préstamo de novelas— y yo con poemas escritos en los periodos de cortejo y de despecho. Nada memorable.

La fugaz vocación eclesiástica paterna fue el motivo de mi nombre. En mi despacho del campus hay un retablo del santo patrono de los jesuitas. En los cocteles saco de la manga la broma de presentarme como Ignacio Escobar y recitar para extrañamiento de la audiencia los versos “Las cosas son iguales a las cosas / Aquello que no puede ser dicho, hay que callarlo”. Hago parte de un grupo de profesores —Los Corleone nos bautizaron a nuestras espaldas—. Defendemos con uñas y dientes los rangos y las jerarquías. Nos damos la mano en las publicaciones indexadas y ya conquistamos la cima del puesto de profesor titular para tres de nosotros. Somos una tropa disciplinada: seguimos un cronograma de trabajo y en las convocatorias nos presentamos con un plan diseñado al detalle para que el ganador sea un Corleone. No somos héroes, estamos lejos de serlo, pero la palabra villanos no nos describe con justicia. No inventamos el juego ni sus reglas, solo las seguimos al pie de la letra. Y la primera es salva tu pellejo y el del soldado de al lado. Lo sé: esta práctica no se acopla al concepto humanista de la universidad. En esta pecera se aprende de inmediato a desactivar los remordimientos y a convertir la ética en un lujo.

Mis opiniones políticas caben en el enorme salpicón del progresismo liberal. Quedarme en casa los primero de mayo no es obstáculo para respaldar en Twitter a la clase obrera y sus exigencias. La retórica de megáfono me abre la mandíbula en bostezos olímpicos. Desde luego no ventilo esto, lo guardo en un lugar seguro, no vayan los camaradas del sindicato a confundirse. Al feminismo de trinchera lo veo con simpatía, apoyo sus consignas pero conservo las distancias. El activismo en general me produce respeto. Lo tomo en serio con el recelo de quien no cambió al mundo y tampoco le interesó hacerlo.

Me odio a ratos y sin estridencias. No con la sorda ferocidad del adolescente. Odio este manojo de obviedades y al escorpión que anida en mi boca. Odio la esperanza de una existencia fascinante y la certeza cotidiana del abismo. Odio la innoble servidumbre de amarme. ¿Cuándo el corazón —obstinado— dejará de ser? Permanezco por la misma causa por la que quiero irme: da igual hoy o mañana, yo o cualquier otro.