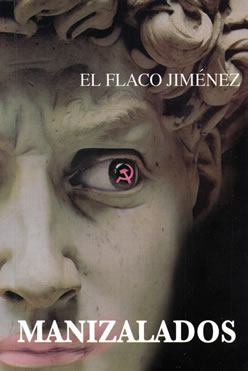

Adiós a las armas

Manuel Fernando Jiménez García

Al fin llegó el día en que Bernardo me dijo que bajáramos hasta el barrio La Avanzada para formar el comando armado que tomaría la fábrica.

—El poder nace del fusil —me dijo, citando a Mao.

—Es un error —le advertí—. Las armas en este momento solo sirven en el monte donde el Gobierno es débil. Después de que dominemos el campo atacaremos las ciudades. Eso también lo enseña Mao.

—No tenemos tanto tiempo...

Su respuesta, nada ortodoxa, me extrañó. Pero ahora entiendo que Bernardo sentía pasos de animal grande y no quería irse de este mundo sin cagarse en la puerta de un templo capitalista.

La Avanzada era un barrio marginal donde la policía confinaba a las putas para que su presencia libidinosa no escandalizara las calles decentes de la ciudad. Zonas de tolerancia, les decían a esos barrios en cuyas casas, pintadas de rojo, funcionaban los prostíbulos y las escuelas de Altos Estudios de Tango y Milonga, las mejores del bajo mundo. Allá cohabitaba Mincho Pineda con una mujer de la vida.

—¡Este sí es un duro, hermano! —me dijo Bernardo mientras tocaba la puerta por tercera vez.

“¡Ahí ya no vive nadie, llavecita!”, dijo un malevo que estaba parado en la esquina y quien, por una cerveza fría, nos contó la tragedia del domingo anterior cuando Mincho salió a la calle a las diez de la mañana, la hora en que el guayabo hace estragos en el alma. Estaba a pie limpio y con la camisa por fuera, mientras la mujer desde la puerta lo insultaba, envuelta en una sábana sucia. Era la única pelea que Mincho no enfrentaba nunca. La mujer es como el mar, decía, y se alejaba hasta que bajara la marea. Regresaba con un regalo y le daba una pela delante del vecindario: ¡Pa que no sea tan alzada esta perra!

Pero ese domingo cambió su rutina. Se quedó parado en la calle, pensando quizá en devolverse por los zapatos, y no se dio cuenta de que su mujer tenía un cuchillo en la mano. Los curiosos empezaron a recogerse en la acera de enfrente. La hembra avanzó dos pasos con el cabello erizado por la furia, y tiró la puñalada con los ojos cerrados. Mincho, sonriendo, se puso de perfil como un torero para esquivarla, pero la punta del cuchillo alcanzó a pringarlo encima del riñón y le borró la sonrisa. Una mancha roja empapó la blanca camisa del varón.

La mujer retrocedió hasta la puerta con el brazo engarrotado, sorprendida de su audacia. Una puta vieja, tal vez la misma que desde las tinieblas del inquilinato le dio el cuchillo, sopló algo en su oído y la empujó de nuevo a la calle. La mujer de Mincho avanzó con ganas, como tiburona que ya probó la sangre. Mincho, tocándose la herida, comenzó a darle explicaciones en voz baja, tratando de calmarla como si estuvieran todavía discutiendo bajo las cobijas.

—¡Písese, güevón, que lo van a matar! —le gritó el coro de la tragedia desde la acera de enfrente.

Pero el hombrecito se enchonchó y la dejó llegar y repetir el mismo movimiento de la primera puñalada como si fuera un paso de milonga. “Fue como ver la repetición de un gol en contra, hermano. Uno sabe lo que va a pasar, pero no puede evitarlo”.

El asesinato de Mincho dejó a Bernardo con cara de que la revolución se retrasó diez años. Me tomó del brazo y me ordenó que siguiéramos bajando para el barrio Galán hasta la casa del Loco Rendón. Ese barrio era de respeto. Lo fundaron una noche del año 51 en una ladera por cuyo pie corre la quebrada Olivares. Los invasores, agarrados a la pendiente como hormigas, izaron la bandera tricolor de Colombia, pero el comandante de la policía los llamó comunistas y ordenó que les dieran culata y quemaran los ranchos. Un mes después volvieron con la bandera del Partido Comunista y armados de varillas.

A partir de esa noche la policía tuvo miedo de bajar, pero cada año bajaba el General Invierno y tiraba los ranchos a la quebrada, al mismo lugar donde los camiones del municipio arrojaban la basura. Los sobrevivientes volvían y levantaban nuevos ranchos: no tenían más a dónde ir. Eran jornaleros, artesanos, emboladores, carretilleros, obreros de construcción y rebuscadores de la vida. El barrio creció a pesar de la policía y del invierno, y por sus calles de tierra, retorcidas y estrechas, seguían bajando todos los días, como cucarrones mierderos, los camiones del aseo a botar los desechos de la ciudad en la quebrada Olivares.

Eran las seis de la tarde cuando llegamos a la pieza del Loco Rendón. No tenía ventanas y olía a fogón de petróleo y a cannabis sativa. Las paredes estaban debidamente empapeladas con afiches de Jorge Eliécer Gaitán, Sofía Loren, Carlitos Gardel y el glorioso Once Caldas de Manizales.

Rendón había reunido un grupo selecto de muchachos del barrio: jíbaros, raponeros, cosquilleros y apartamenteros, armados de puñaletas. La escena, en vez de temor, me produjo cierto placer. Al igual que Jean Genet, yo profesaba una gran admiración por los malevos y los escuchaba con embeleso cuando narraban sus tropelías contra la propiedad privada. Aunque me hice amigo de algunos, nunca me invitaron a participar en un atraco. Tal vez les parecí demasiado delicado para eso. Tampoco me invitaron a que les practicara el sexo oral. Seguramente sospechaban que yo quería ser escritor y no quisieron arriesgarse a salir en un libro con fama de maricas, como les sucedió a todos los machos que tuvieron sexo con Truman Capote.

El Loco Rendón nos invitó a sentarnos en el suelo y rodó el bareto a la panameña (de a una chupada). Bernardo era muy conocido allí y le decían “el camarada”. No quiso meter, pero se trabó con el humo que inundaba la pieza y en la traba le dio por leer el Manifiesto del Partido Comunista.

Con su voz cautivadora leyó la historia de un fantasma que recorría Europa, pero no arrastraba las cadenas como los fantasmas de los cuentos, sino que rompía las cadenas de la opresión capitalista. Un fantasma justiciero (como el de las tiras cómicas) que luchaba contra la policía. Eso último les encantó a los muchachos y todos se apuntaron para el comando guerrillero.

—¿Y los fierros dónde están? —preguntaron con los ojos brillantes como bolas de cristal.

—Ya deben estar listos —dijo Bernardo, guiñándome un ojo—. Dentro de ocho días los repartimos.

No entendí ese guiño sino hasta cuando salimos de la reunión y Bernardo arrimó a la herrería de don Tito, quien tiznado y sudoroso nos abrió la puerta y pudimos ver un intenso resplandor al fondo del aposento. Traía en la mano una larga tenaza con una herradura al rojo vivo. Son zapatos para mis vecinos, dijo mientras con la cabeza señalaba los caballos carretilleros que bostezaban amarrados a los postes de la luz con los ijares todavía húmedos del sudor del día.

Aunque el calor era infernal, Tito se encargó de bajarnos la temperatura. Nos dijo que no era posible fabricar escopetas en su pequeña fragua. Bernardo puso cara de que el atraso de la revolución ya pasaba el medio siglo.

Manizalados

El Flaco Jiménez

2018