Delito Postal

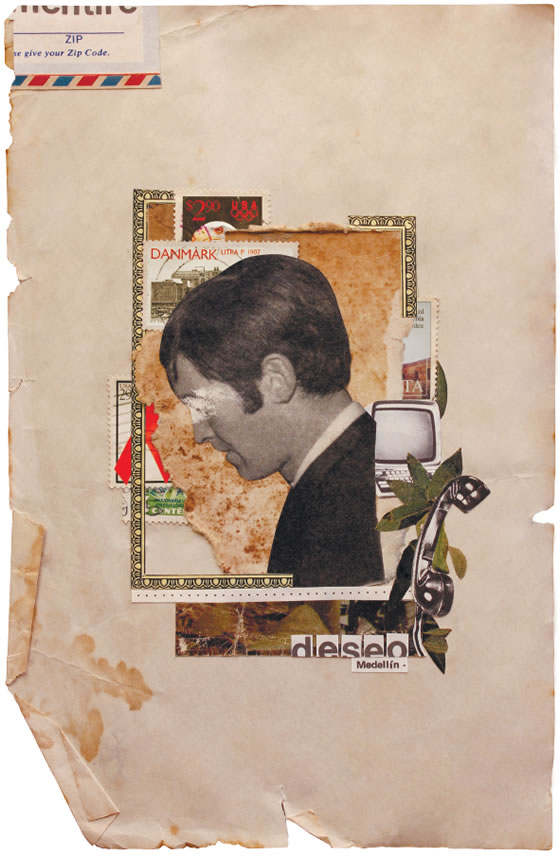

Santiago Gallego Franco. Ilustración: Sara Serna

Es un mediodía soleado, último día de clases en el colegio San Ignacio. Los 35 preadolescentes vemos en la pantalla del televisor un remolino de cebras y elefantes sobre la cabeza de Robin Williams en Jumanji, gran éxito de taquilla el año anterior. Golpean la puerta y Piedad, la profesora de Biología, sale y habla con dos sujetos que usan chalecos grises con bolsillos frontales. Un segundo antes o un segundo después de que Piedad regrese al salón y diga, “Santiago Gallego, unos periodistas lo necesitan en la puerta”, la campana que anuncia el final de la jornada resuena furiosa. Todos saltamos de las sillas y corremos en estampida hacia la puerta, atropellando a los periodistas en la feliz huida. Sé a qué vienen esos dos y corro hasta el bus escolar, atravesando corredores oscuros donde los mosaicos de los respetables exalumnos ignacianos, ahora exitosos antioqueños de empresa y de familia, me observan solemnes, desde las paredes, reprendiéndome. Me lanzo escaleras abajo y me acomodo en la silla del bus. “Gallego, ¡qué milagro que no querés hacerte en la ventanilla!”, me dice Rafa mientras intento esconder mi rostro con la mano derecha.

Cuarenta minutos después entraré al apartamento y encontraré a mi mamá acostada en su cama, todavía en tacones y con las persianas cerradas, preguntándome con preocupación y sorpresa:

—Hijo, ¿cómo así que tienes sida?

***

Tres semanas antes había leído, en la revista Club Nintendo, la historia de una niña que envió cientos de mensajes por internet pidiendo una colaboración insignificante: sufría una extraña enfermedad, ya en estado terminal, y quería recibir sobres con un dólar, dinero con el que realizaría una obra benéfica antes de morir. Al final, la filantropía resultó ser una vulgar estafa para enriquecer a un gordo norteamericano atragantado de Doritos. Mi ensoñación de catorce años replicó la anécdota, pero con un fin mucho más noble e ingenuo: yo sería un pequeño colombiano que sufría sida y cuya última voluntad era entrar al libro Guinness de los récords como el niño con el mayor número de estampillas postales del mundo. Se trataba de un último gesto romántico para celebrar la belleza del correo postal, que por entonces ya comenzaba a declinar.

Por supuesto, mi incipiente interés filatélico no era una de esas aficiones que se pudiera compartir abiertamente en un colegio masculino regido por jesuitas sin recibir alguna violencia por parte de Papeleta o ser condenado al ostracismo; así que lo cultivaba en secreto, por correo, con una prima de mi mamá que me enviaba cartas desde Estados Unidos en las que solía adjuntar unas sempiternas fotos posando en el mismo gimnasio (con palmeras pintadas sobre cartón como telón de fondo) y decenas de estampillas multicolores de los países más variados y periféricos: Nigeria, República Dominicana, Tailandia, Pakistán, Filipinas, Jamaica, Camerún… no sabía entonces, ¡ay, prima Elsy!, que tú estabas en prisión y que reunías esas imágenes con la ayuda de otras reclusas.

De modo que encendí el computador y redacté mi pequeña autobiografía ficticia, clara y directa, poniendo en práctica esos dos principios que ya sabía intuitivamente y que tantos millones de pesos les costarían a mis padres cuando me los intentaron enseñar de nuevo en la facultad de periodismo. Tres párrafos me definían: yo era un jovencito enfermo, resignado a su mala suerte, en la búsqueda de un sueño inofensivo; el lenguaje no le añadía patetismo a la historia, ya de por sí patética.

La esquela era irresistible.

En la ciudad, el acceso a internet lo proveía una universidad y la conexión a la red exigía una conjunción de varios factores: que la hermana terminara esa conversación telefónica de dos horas, que el módem lograra conectarse con el servidor tras varios segundos de chirridos inquietantes y que nadie llamara a la casa mientras uno navegaba muy lentamente.

Contacté a varios sitios de la red y adjunté mi perfil, sin muchas esperanzas: para ver, para saber, para tentar al destino. Por simple aburrición y encierro, dado que me había ganado fortuitamente la malquerencia de Víctor, futuro delincuente, quien amenazaba con darme un golpe cada vez que me veía entrar al conjunto residencial con mi uniforme, lo que me había obligado a refugiarme en algunos libros de aventuras, pálidos sustitutos de la vida. Aquellos eran los mágicos años colegiales en que pasada la bucólica infancia y llegados el acné y el incipiente bigote, el padre Rogelio nos hacía entrar uno a uno a su despacho para formular, con una mano bajo el escritorio, la misma pregunta: “Y tú, hijo, ¿cómo vas con la masturbación?”, a lo que le seguía la franca respuesta, involuntariamente irónica: “¡Muy bien, padre!”.

***

Una semana después recibí un mensaje de unos entusiastas holandeses que no solo estaban conmovidos por la historia, sino que pretendían llevarla hasta el límite de sus posibilidades: en un par de horas habían hecho gala de la indudable eficiencia y generosidad europeas y habían creado un sitio de internet dedicado a mi sueño bajo el título “El último deseo”. El diseñador había incluido el dramático nombre en la figura de una estampilla y el sitio tenía, además de un contador de visitas, un libro en que los visitantes podían dejar sus respectivos mensajes y voces de aliento.

El éxito del portal fue inmediato. En unos cuantos días registraba más de quinientas visitas diarias; además, el libro me convenció de que mi futuro como coleccionista era menos importante que mi presente como motivador personal: lo atestiguaban las decenas de mensajes celebrando mi propósito, alentando mi aspiración, censurando sus mezquinas inquietudes cotidianas. “Tú luchas por tu sueño y yo solo me preocupo por ir a la disco el finde”, decía uno. Lejos, infinitamente lejos aún de mi primer beso, aquello fue lo más parecido al primer amor.

Pronto recibí un sobre de manila desde Miami Lakes. Para mi sorpresa, no incluía ninguna carta de aliento, pero sí unas treinta estampillas provenientes de Holanda, Polonia, Dinamarca e Italia, aún adheridas a su respectivo trozo de papel. No fue difícil explicarle a mi mamá que las estampillas eran un regalo de ese amigo de Malta que había conseguido el año anterior por internet y a quien le habíamos enviado una camiseta pirata de la selección Colombia, a cambio de una camiseta —que resultó pirata también—, del Milán de Italia. Algo más tendría que inventar cuando comenzaran a llegar mis soñados bultos de estampillas porque era claro que mi amigo maltés no era la coartada perfecta para mi crimen: todos en la casa habíamos quedado con el corazón un poco herido cuando rasgamos emocionados el empaque remitido desde su isla y descubrimos la camiseta desteñida del Milán con el diminuto escudo al lado derecho. “Bueno, igual la camiseta de Colombia que le enviamos tampoco fue tan cara…”, dijimos resignados.

Una cosa, en cualquier caso, era clara: mi futura colección de estampillas, gigante y diversa, tal vez no sería el pasaporte para entrar al famoso libro de los récords, pero sí me permitiría bajarle los humos a Manuel Peroni, quien no cansado de recibir coscorrones, papeles babeados en la espalda y vellos púbicos en el escritorio, todavía tenía las agallas para presumir abierta y amaneradamente por tener una estampilla triangular de los años setenta que su abuelo le había regalado antes de pegarse un tiro en la cabeza.

Pero esa felicidad también me fue negada por el afán noticioso de nuestros reporteros.

***

—Todo es mentira… —le dije a mi mamá.

Silencio. Algo de decepción. Y luego la notificación, más bien notarial, de que los periodistas llamarían de nuevo en horas de la tarde.

Como es lógico, la entrevista telefónica fue larga y previsible. Al día siguiente ni siquiera quise ir a la tienda a comprar la prensa para buscar la denuncia en sus páginas. Lo que sí hice fue entrar a mi sitio de internet para descubrir, con las rodillas temblorosas, que la estampilla esperanzadora que encabezaba la página ahora tenía un título nuevo: “La última mentira”, y que a continuación se detallaba el engaño.

Adiós estampillas.

Al puntual recuento holandés de los hechos le seguía el vínculo al libro de visitas, en el que se acumuló exponencialmente todo el repudio y la ira de los lectores: ese fue el final de mi primer amor. Mis amigos virtuales ahora me odiaban con todas sus entrañas y el espectro de reproches iba desde el aleccionador “Más fácil cae un mentiroso que un cojo”, hasta el menos amable y muy peninsular, “Eres un hijo de puta, ¡cabrón!”. Una prueba de fuego para mi timidez y nerviosismo naturales. Los holandeses, además, me comunicaban decepcionados que durante esos días habían hecho campañas abiertas en algunas universidades y que ya se aprestaban a enviar el primer cargamento.

El periodismo había derrotado una vez más a la ficción y nos había dejado a todos con las manos vacías: a mí sin estampillas, a los lectores sin su fuente de inspiración y a los filántropos de Holanda sin una página web en que ocuparse. En síntesis, volvíamos todos a la verdad de la vida: insípida, monótona y tediosa.

Solo mi hermana sacó provecho de mi derrota y en su versión de la cotidianidad familiar pasé de ser el amargado de los libros a mi hermanito el del sida, cariñosa referencia a la que seguían las risas anodinas de sus amigos universitarios.

***

Pasaron las vacaciones y el sitio de internet fue cayendo poco a poco en el olvido. Lo último que recuerdo del episodio es estar sentado, solo en medio del patio central, y ver la figura de Tonti aproximándose con su metro noventa y tres y su torpeza consustancial, sentarse a mi lado y, con toda la condescendencia de la que es capaz un ignaciano (“donde hay un ignaciano hay un caballero”, repetían los hermanos jesuitas), darme una breve y grave lección:

—Gallego, supe lo del sida. Esas cosas no se deben hacer. Ojo con eso.

Me dio una palmadita en la espalda y se fue.

A lo lejos, bajo los laureles cuyas hojas se movían como peces veloces, Papeleta, Hernández y el Rolo reían a carcajadas. Era esa época en que algunos comenzaban a probar la marihuana y a tener sus primeras novias.