Pequeño cuadrado negro

Juan Cárdenas - Ilustración de Señor OK

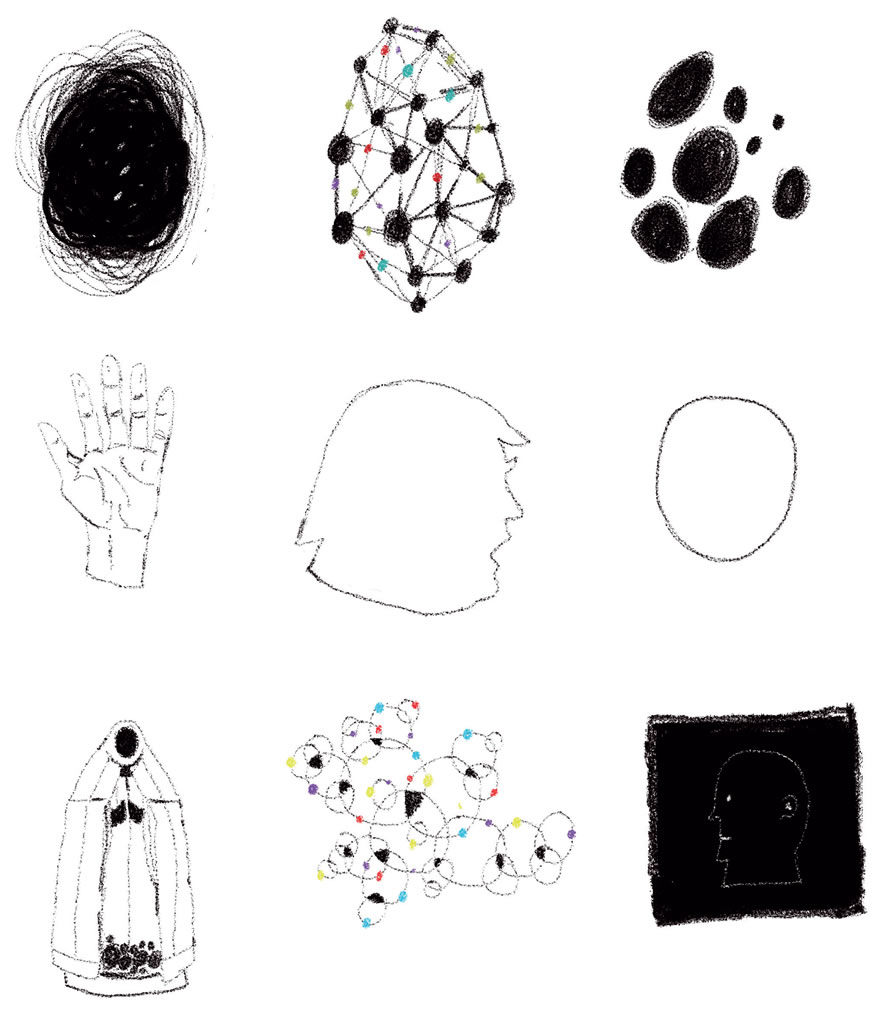

Hace unos días, recordando una experiencia reciente con ayahuasca, pensaba en lo mucho que nos deleitamos hablando de nuestras visiones en los días posteriores a la toma. Por momentos, pareciera que, como en una curiosa variante del psicoanálisis, lo que importa es el relato más que las visiones mismas y entonces los usuarios de esa poderosa sustancia nos enfrascamos en una especie de torneo de la descripción, casi siempre bordeando la fantasía pictórica. Existe un largo debate entre los estudiosos acerca de los posibles significados y hermenéuticas chamánicas de “la pinta”, que es como llaman los taitas del Putumayo a esas imágenes que surgen durante el estado alucinatorio propiciado por el yagé. Todas esas interpretaciones, sin embargo, hasta donde yo sé, comparten una fijación con el dibujo mismo, esto es, con el acontecimiento de la aparición de la pinta, con su Anunciación, podríamos decir, haciendo aquí un guiño a nuestra larga tradición de arte religioso católico. En efecto, entregados como estamos a un ejercicio que tiene mucho de la fabulación de las apariciones marianas, nuestras palabras se esmeran por reproducir los drapeados del manto, la filigrana, la delicada textura de la piel virginal de aquella milagrosa pinta. No está de más recordar que para los taitas del Putumayo —y también para los practicantes de la religión del Santo Daime y otros cultos cristianos ayahuasqueros—, la figura de la Virgen ocupa un lugar crucial.

Pensaba en todo esto mientras recordaba mis propias visiones durante aquellas tomas recientes y me daba cuenta de que solemos exagerar en la descripción pirotécnica, pues creo entender que la pinta de la ayahuasca pertenece, a pesar de su poder y de su intensidad, a un corpus de imágenes más bien humildes o en todo caso alejadas de la mecánica del espectáculo del Gran Arte. Se trata casi siempre de sesiones de metamorfosis que recuerdan más bien a los dibujos animados de los albores del cine, magia de la materia plebeya en movimiento. Al menos así lo he experimentado yo y así me lo han hecho saber muchos usuarios tras un examen más concienzudo de sus pintas. Con esto no estoy tratando de minimizar la complejidad o la fuerza del “dibujo”, pero sí me parece que solemos compensar las limitaciones de nuestro lenguaje con una hipérbole de los efectos visuales, descuidando no solo lo que no vemos, lo no-visible, sino aquello que experimentamos con otros sentidos distintos a la vista.

Pensaba, por eso mismo, que ni los estudiosos ni los usuarios jamás nos hemos detenido a pensar en la posible relación entre la pinta y la oscuridad sobre la cual se recortan las humildes imágenes. Y quiero aprovechar la inmejorable ocasión para exponer aquí una sospecha y es que llevamos años viendo solo la mitad del cuadro, que la pinta importa en su relación con esa oscuridad engendradora, con el color negro donde van a morir todos los colores juntos. Sospecho también que, incluso en los momentos de mayor predominio del color, el negro parece rellenar desde el interior todas las imágenes y, en cierto modo, está determinando su aparición.

Si mi sospecha no es infundada, podemos pensar asimismo que el fosfeno —esas chiribitas que parecen bailar como hadas diminutas alrededor de nuestra cabeza— no tiene la función de presentarse a sí mismo, sino la de servir como indicio que deja una marca muy efímera sobre lo negro. El fosfeno como el grado cero de la dialéctica entre aparición y desaparición, entre el color y la oscuridad, entre lo blanco y lo negro. El fosfeno como un guiño fugaz que, durante unos breves instantes, tras su desaparición, nos permite ver la oscuridad, del mismo modo en que algunos sonidos parecen sonar solo para que podamos disfrutar del silencio posterior.

Mi sospecha cabe también en dos preguntas: ¿acaso no es cierto que lo predominante en las noches de yagé es, precisamente, la noche? ¿Y no será por eso mismo que todo el arte de inspiración lisérgica tiende a la banalidad multicolor, al inevitable fracaso estético de la manta jipi y el souvenir emplumado?

En un formidable ensayo (Religión, arte, pornografía, 2016. Todas las citas posteriores de González García fueron extraídas de este mismo libro) sobre los encuentros y desencuentros entre el arte y la religión, el crítico Ángel González García nos recuerda que existe una tradición de las imágenes sagradas asociadas a una concepción mágica del color negro. “Volvemos así a lo negro”, escribe González García, “como causa y raíz de un enigma que no puede resolverse recordando que algunas diosas antiguas: Isis, Démeter o Artemisa, cuyo culto podría muy plausiblemente haber sobrevivido en [el culto] cristiano de las Vírgenes Negras, fueron también representadas de ese color; o que en muchos lugares de Europa, aunque indudablemente la más notoria de todas sea la Kaaba de La Meca, se veneran desde tiempos inmemoriales piedras negras dotadas de poderes fecundantes (…) El problema de lo negro sigue ahí pendiente; y quiero decir la razón de su prestigio sagrado”.

González aporta en su ensayo una buena cantidad de ejemplos y establece inesperados nexos entre objetos de distinta proveniencia que comparten esa cualidad sagrada de lo negro, pero también de lo impersonal, de lo que tiende a perder la forma o a tornarse invisible en virtud de su relación con lo oscuro, esto es, con lo desconocido, con lo misterioso, tal como sucede con las famosas vírgenes negras, con las piedras negras o con ciertos fetiches del África Occidental francesa llamados konos sobre los cuales Michel Leiris escribía en El África fantasmal, en 1931: “Es una masa informe que una vez sacada de su antro con precaución (…) revela ser una bolsa de tela basta y remendada, cubierta por una especie de brea que es sangre coagulada, rellena en su interior de cosas que se adivinan polvorientas y heteróclitas… Gran conmoción religiosa: objeto sucio, simple, elemental, y cuya abyección es una fuerza terrible porque en él está condensado el absoluto de estos hombres y porque le han infundido su propia fuerza, como ocurre con la bolita de tierra que un niño amasa entre los dedos cuando juega con barro”.

La cita de Leiris nos conduce dócilmente hacia un poema de José Watanabe que parece condensar este vínculo entre el fetiche, la oscuridad y lo sagrado, entendido como lo que se ofrece en sacrificio.

Piedra de cocina

I

Esto sucede en la cocina cada domingo:

mi hermana secciona en presas

tiernos cabritos y conejos.

Los animales, despellejados sobre la tabla,

proverbialmente vivaces y elásticos,

parece que guardaron memoria de su

muerte

que aquí se prolonga.

Mi hermana, en su crueldad funcional y

sin pesar,

compromete a una piedra, la hace

cómplice.

Es un canto rodado negro

con el que golpea el lomo del cuchillo.

Las presas adobadas

se hacen en el fuego manjar familiar,

tribal,

que en la mesa bendecimos

con vino

y sin escrúpulos.

II

Es más fácil coger un cuchillo de día que de noche,

o una taza, o un azucarero.

De día las cosas son dóciles, se avienen

a nuestro dominio.

De noche, en el silencio y la penumbra,

nos resisten,

tienen otro peso, decantan su porte,

aunque algunas

se revelan más fáciles.

Esta noche distinguí en la cocina el canto rodado negro. Era

un pequeño animal que se abrazaba

fuertemente a sí mismo

o se devoraba hacia dentro

en su apretada intimidad.

No era la piedra dura que golpea el lomo

del cuchillo

y destaza los animales de la comida.

Yo la oí llorar y era blandita.

Esta piedra de Watanabe aprovecha las condiciones excepcionales de la oscuridad para abrazarse a sí misma, para devorarse hacia adentro y también para mostrarse ante los ojos del poeta en su relación con un misterio que apenas anuncia su envoltorio informe, renuente a entregarse como mensaje o como mero contenido. Es una forma a punto de perder la forma en virtud de su permanente contacto con lo desconocido. Para González García, los objetos sagrados de este tipo son negros porque de esa manera señalan que una parte suya se dirige hacia el absoluto negativo, hacia el misterio de los misterios. “El rostro intencionadamente negro de algunas Vírgenes”, escribe, “lo sería probablemente por estar mirando ellas en esa dirección, hacia el más allá, y también como testimonio de extrañeza, de no pertenecer a este mundo”.

A la sombra de estas nociones podemos tomarnos un poco más en serio la posibilidad de que la pinta de yagé no sirva tanto como dibujo sino como un vehículo de alta intensidad que reconfigura lo negro —esto es, lo oscuro, lo incognoscible, lo radicalmente negativo, lo materialmente moldeable y frágil que lo mismo recuerda una forma como ya la olvida—. Pero, sobre todo, estas conexiones me dan un pequeño salvoconducto para lanzar algunas conjeturas sobre el empobrecimiento de nuestras relaciones con la oscuridad.

En este punto me gustaría recoger una idea del filósofo italiano Franco “Bifo” Berardi, quien distingue dos grandes formas de relacionamiento cognitivo y sensible: la conjuntividad y la conectividad. “Llamo conjunción”, dice Berardi en Fenomenología del fin (2018), “a la concatenación de cuerpos y máquinas que pueden generar sentido sin seguir un diseño pre-ordenado, ni de obedecer cualquier ley o finalidad interna. La conexión [por su parte] no es singular, ni intencional, ni vibracional. Es más bien una concatenación operativa entre agentes previamente formateados de sentido (cuerpos o máquinas), que han sido codificados o formateados de acuerdo a un código”.

Para Berardi estas dos formas de relacionamiento entre cuerpos o máquinas constituyen también dos sistemas de comunicación radicalmente distintos, pues la conjuntividad se basa en la empatía —esto es, en una traducción de sensibilidades que se mueven sobre una imposibilidad comunicativa inerradicable—, mientras que la conectividad aspira y de hecho suprime toda ambigüedad mediante la aplicación del código, o mejor, mediante la ejecución de un programa previamente diseñado que reduce la comunicación a “segmentos lingüísticamente compatibles”. En el presente, según Berardi, estamos ante una “mutación antropológica”, que consiste en una “transición de la predominancia del modo conjuntivo a la predominancia del modo conectivo en la esfera de la comunicación humana”.

Más allá de lo discutible que pueda parecernos, lo cierto es que abundan los ejemplos en el mundo contemporáneo que vuelven verosímil la distinción de Berardi y, sin duda, se trata de una idea muy operativa para mi propósito de situar en un drama histórico nuestra relación, no ya con la ayahuasca, sino en general con todas las drogas.

¿En qué esfera epistémica y sensible nos movemos a la hora de usar las sustancias de alteración? ¿En la esfera conjuntiva o en la conectiva? Es decir, ¿nos drogamos para tratar de conocer empáticamente a los demás, a nosotros mismos, a las cosas, a los otros animales, aunque ese conocimiento sea aproximativo, imperfecto, obrado mediante unas artes de lectura que, lejos de eliminar la frontera de lo incognoscible, dependen de ella? ¿O más bien nos drogamos para ejecutar un programa prediseñado de experiencias controladas, del mismo modo en que consumimos pornografía o compramos por Amazon? ¿Son nuestras experiencias con las drogas similares a instalar en nuestro cuerpo un software? ¿Un software de relajación, de euforia, de viaje astral?

De ser así, esto explicaría hasta cierto punto las dinámicas del turismo chamánico, que ha empezado a infestar lugares como Iquitos o el Valle del Sibundoy, con paquetes de viaje que ofrecen transporte, hotel, paseo por los senderos ecológicos y la sesión nocturna de ayahuasca con vomitona incluida. El reseteo completo, como me dijo una vez un amigo después de una toma, utilizando candorosamente la metáfora informática.

Para Berardi existe una correspondencia que liga su distinción a una oposición histórica entre el barroco —que se habría engendrado como resultado del desarrollo de la conjuntividad— y el puritanismo —que habría dado lugar paulatinamente al predominio del paradigma conectivo—. “El puritanismo es, culturalmente, más allá su definición propiamente religiosa, una cancelación de la ambigüedad en la relación interhumana. Por tanto, una cancelación de la historia misma”, afirma Berardi en una entrevista reciente (“Volver a aburrirnos es la última aventura posible”). Por otro lado, el barroco, dice, “es un fenómeno que acompaña la historia del puritanismo, como una corriente cultural, estética, perceptual y política minoritaria, pero siempre presente durante los siglos de la modernidad. El barroco es esencialmente la proliferación de los signos, el espectáculo de esa proliferación. No es casualidad que el barroco fuese la herramienta política de la Iglesia católica de la Contrarreforma que desplegó, no un discurso de persuasión, sino un espectáculo de seducción. La proliferación de los signos en la época del barroco católico es una historia de espectacularización y de multiplicación de las ambigüedades. El barroco desaparece en cierto momento de la historia moderna, cuando la burguesía puritana, nórdica, construye un mundo donde la ambigüedad se considera peligrosa”. Lo curioso es que, según Berardi, el barroco ha resucitado de manera inesperada en la cultura digital, donde la proliferación y la aceleración de los signos impide que el cuerpo pueda procesar y discriminar críticamente el incesante flujo de datos. Nos encontraríamos, por tanto, en un mundo donde predomina un gran esquema puritano que, en su afán de eliminar la ambigüedad, ha propiciado una rara forma del barroco donde los cuerpos, desensibilizados, incapaces de poner en funcionamiento las habilidades conjuntivas —esto es, la empatía, la facultad mimética, la lectura del lenguaje corporal, la sintonía fina de las ambigüedades del lenguaje—, acaban atrapados en un dispositivo cínico donde la indecidibilidad del signo se utiliza en beneficio de los más fuertes. De hecho, para Berardi el triunfo de Trump y de los nuevos fascismos es impensable sin el triunfo de esta nueva forma del barroco digital.

A estas alturas creo que ya puedo declarar cuánto me preocupan las consecuencias de esta situación para la práctica de la literatura, que, creo yo, se trata de una de las pocas experiencias residuales de encuentro con la negatividad en el interior de un campo de signos inestables, donde leer significa adaptar todos nuestros sistemas de captación de matices en arreglo a la forma sensible del texto: la literatura es el terreno de la conjuntividad por excelencia, despliegue del barroco en tanto tradición perceptual, espacio de seducción y empatía que busca producir activamente un placer colectivo.

En el poema de Watanabe es la experiencia conjuntiva la que determina el encuentro con la piedra de la cocina: una máquina perfectamente conectiva, robot o cíborg, no experimentaría ningún misterio nocturno semejante. Sencillamente no estaría programada para la perplejidad del encuentro porque lo conectivo es, en esencia, un intento de suprimir toda perplejidad, toda visión nocturna, toda voluntad de desentrañar improductivamente una sombra imprecisa. Un robot perfectamente conectivo seguramente podría simular y mejorar cualquier conducta humana, pero estaría incapacitado para enfrentarse a la experiencia del no-saber, confinado como está a un mundo donde cualquier fenómeno se reduce a una oposición binaria. La máquina conectiva perfecta tiene la que quizás sea la peor de las minusvalías: la imposibilidad de experimentar en su interior el fuego de lo desconocido, la genuina incertidumbre que surge de nuestra impotencia para leer sin ambigüedad un objeto, un cuerpo, un animal, una planta. Porque este fuego de lo desconocido, la confrontación sensible, corporal, física, con ese no-saber, es en realidad una facultad del asombro, una potencia de no, que sin duda se aleja por completo de las aporías informáticas que se atascan en el cerebro del ciudadano contemporáneo asediado por las fake news y el big data. Son dos fenómenos distintos porque en el último caso no hay misterio, sino simple confusión. El nuevo barroco digital del que habla Berardi produce anestesia por exceso de estímulos y confusión por bombardeo de datos. El viejo barroco, que es el barroco de la literatura, propicia una experiencia de lo desconocido, encuentro asombrado con lo negro, negatividad productiva, dialéctica entre la pinta y la noche.

O para decirlo en palabras de Kierkegaard, una “impenetrabilidad luminosa” que, según parece, estamos olvidando cómo habitar y disfrutar.

Y quizás esa sea la razón de que la literatura entendida como un arte, no como un entretenimiento, sea una actividad cada vez más minoritaria, casi en vías de desaparición.

De hecho, es muy posible que su práctica acabe reducida a un culto tan minúsculo y estrafalario como el de los adoradores de fetiches africanos o las vírgenes negras. La literatura como reserva india de la conjuntividad.

Habrá quien encuentre deprimente este diagnóstico. Por mi parte, considero fascinante que la literatura asuma la misión de enfrentarse, con sus anacrónicos sistemas de lectura, al misterio de este nuevo mundo dominado por la lógica binaria del sistema conectivo. Porque el misterio, el misterio de la vida, el misterio del mundo, el misterio del cuerpo, es un misterio inerradicable, mientras siga habiendo cuerpo, mientras siga habiendo mundo, mientras siga habiendo vida.