Del manicomio al mercado en “metro”

Supongamos que usted vivía en la Medellín de hace cien años. Y que como en tantas familias “de bien” (o de mal) había en la suya algún familiar que por esas cosas de la vida hubiera ido a parar, bien o mal diagnosticado, al famoso Manicomio de Aranjuez. El pobre sujeto estaba, por lo tanto, en los extramuros de la ciudad, por allá lejos en el norte. Con el tiempo, así es la vida, usted le daría lustre a ese recuerdo, afirmando: “El mismo donde internaron a Epifanio Mejía, el que compuso el himno antioqueño”.

Vista de Medellín —sector Guayaquil— desde el morro El Salvador. A la izquierda la

estación del ferrocarril. Daniel A. Mesa. Archivo BPP.

En ese entonces usted vivía, digamos, arriba de la Plaza San Francisco, tirando hacia el morro de El Salvador, por los lados del que fuera Guanteros: emotivo barrio de trabajadores, proscritos y artesanos, y por eso mismo lleno de estigmas y maledicencia en la lengua de tanto godo local.

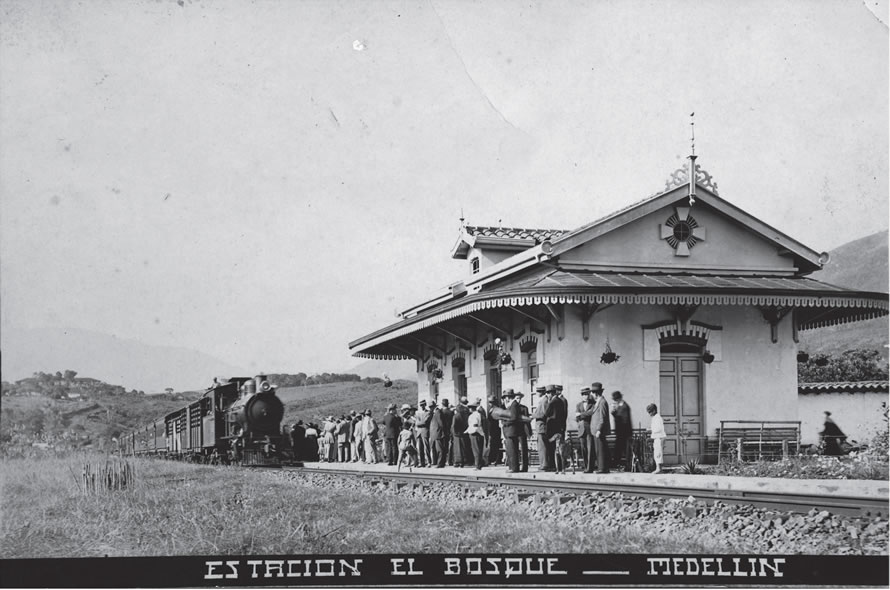

Y resulta, pues, que cualquier día en que bien de madrugada lo hubiera picado a usted el alacrán de la culpa o la nostalgia, habría salido de su cama, y con la cara lavada habría bajado a pie hasta la Plaza de Mercado de Guayaquil. Y después de llenar un costal con lo que se le viniera en gana habría cruzado la calle de San Juan hasta la estación del ferrocarril. Y de ahí —siempre y cuando hubiera logrado estar a tiempo— se habría montado en un tren, habría avanzado hacia el norte en esa máquina a vapor, y aún dentro de las fronteras del mapa oficial de la ciudad habría pasado por la estación Villa (en aquel barriecito, cerca de la Minorista de hoy) y se habría bajado en el barrio Norte, en la estación El Bosque, al pie del actual Jardín Botánico frente al Parque Norte.

Plaza de mercado de Guayaquil. Al fondo la estación del ferrocarril. Fotografía Rodríguez. Archivo BPP.

Entonces desde ahí, gladiador de la vida, se habría terciado nuevamente la remesa, y habría echado a trepar la loma del fondo, el alto del Bermejal, hasta la propia puerta de la casa de enajenados, a dejarle unos plátanos, unos aguacates y cualquier libra de panela a ese ser querido en garras de la atolondrada siquiatría de su tiempo.

O al revés, también. Supongamos era usted un hombre con sed de progresar. Y que un poco estrechos sus bolsillos como para aspirar a compartir cuadra con banqueros y hacendados en “los barrios de los ricos”, se hubiera dejado seducir por eslóganes que rezaban cosas parecidas a “muy cerca de la estación El Bosque”. Y allá, por Campo Valdés, habría erigido su pequeño palacio proletario de tres o cuatro alcobas y salita, como quien hoy se siente tentado por un apartamento “a dos cuadras de la estación Floresta”.

Y así, bien trajeado incluso, habría usted caminado las seis o siete cuadras que separaban su rancho de la estación del tren. Y allí —si lograba estar a la hora justa— podría haber tomado asiento junto a viajeros que podían venir desde Barranquilla —o desde el otro lado del Atlántico— a probar suerte a Medellín vía río Magdalena. Y de ese modo, y de pronto hasta perfumado, habría atravesado el borde oriental de esta ciudad hasta el extremo opuesto, allá por los lados de Guayaquil, a buscar un café dónde rumiar sus pensamientos, o matar de un aguardiente o varios la pesada molicie de su tiempo.

Estación El Bosque. Al fondo a la izquierda, el manicomio, en el alto del Bermejal.

Manuel A. Lalinde. Archivo BPP.

No hace tanto, pues, solo cien años, que esta ciudad ya llevaba y traía las cuitas de su gente a bordo de un tren que la peinaba, exageremos, de polo a polo.