La suerte del colibrí

Felipe Chica Jiménez. Fotografías: Juan Fernando Ospina

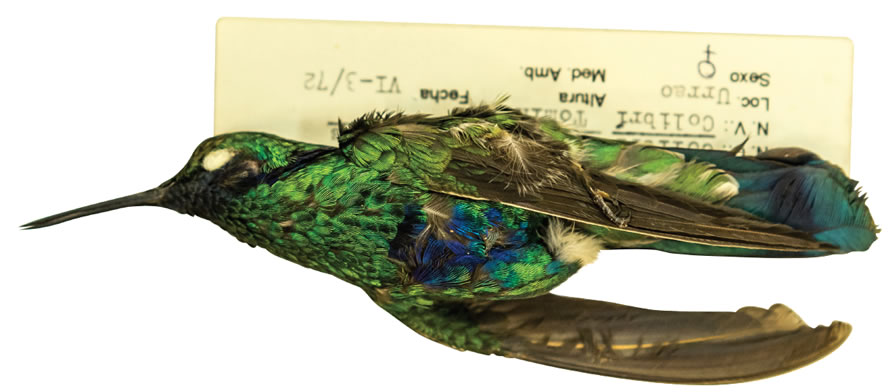

Piel de estudio de colibrí chillón (Colibri coruscans), Colección de Ciencias Naturales, Museo Universitario de la Universidad de Antioquia.

El matrimonio puede ser letal. Pero en el mercado de Sonora, en el centro de Ciudad de México, son los ermitaños quienes mueren en su nombre. Su otro apodo es picaflores, aunque para hacerse entender de tajo en cualquier parte se les debe llamar por su nombre más común: colibríes.

Es una mañana pálida de principios de 2019 y en este mercado se oye poca música. Los pregoneros de mercancías son la banda de fondo. Los escucho en el corredor de las máscaras que miran como a punto de reír y cuando entro en la penumbra de los pasillos esotéricos. Hay recipientes que prometen amansar cualquier mal, mujeres de senos derretidos barajando cartas y hombres de aspecto insano exhibiendo víboras. Las piñatas infantiles decoran el techo, pero a juzgar por su aspecto, adentro llevan arañas y no confites.

En este mercado la mala suerte se mide por grados. Lujuriosos, golosos, mezquinos, perezosos, iracundos, envidiosos y soberbios descubren en sus locales el embrujo que mejor les viene.

También se puede encargar un tigrillo guatemalteco por el precio de diez guacamayas rojas. Un mono capuchino por el precio de dos zorros, o un quetzal por el precio de veinte canarios.

Ciudad de México se riega sobre el antiguo valle de los aztecas. Elevada, superficial y subterránea, y a la velocidad de treinta millones de habitantes. El romance nunca ha sido aliado de las grandes ciudades. El método de ensayo error para escoger la pareja ideal es un lujo que muchos no se pueden permitir. Para completar, los chilangos, como se les llama a sus habitantes, viven tan lejos de todo que llegan tarde hasta a los rituales maritales.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Ciudad de México la gente se casa poco. Formalmente se unen tantas parejas como en Guanajuato pese a los veinticuatro millones de habitantes de sobra. De cada cien matrimonios que ocurren en la capital, casi veinte se disuelven por las vías legales. Los chilangos acuden a los altares por encima de los treinta mientras que en los estados vecinos las parejas se unen en promedio a los veinticinco. Una premisa: despreciar una posibilidad amorosa es tan grave como perder un buen empleo.

Da la impresión de que en esta ciudad, llevar una pareja al altar es más un capricho aleatorio del azar demográfico. Tal vez por eso miles de chilangos vienen en secreto al mercado de Sonora donde el mito urbano les devuelve lo arrebatado por la modernidad: la fantasía según la cual el corazón de colibrí atrae el amor o evita la malquerencia, entre otros males.

Atravieso los altares de la Santa Muerte y me detengo ante una caja de cartón que se mueve con vida propia. Adentro una camada de cachorros de xoloitzcuintle, el perro sagrado de los aztecas, se revuelca como en una orgía de gusanos. Entretanto, un hombre redondo y sudoroso se me acerca por atrás. Siento su mano pesada y caliente sobre mi hombro.

—¿Va a querer el ermitaño vivo o muerto, joven? —dice en tono soso.

Si se tratara de una excentricidad más del culto moderno condenada a desaparecer, escribiríamos en la libreta la anécdota con malicia, pero 113 colibríes tras una jaula y otros quince disecados sobre una bandeja, listos para la venta, generan poca gracia..

“El hechizo de amarre”, como se llama, requiere de manos delicadas capaces de sacarle el corazón al animal a la forma antigua de los sacrificios: palpitando. La víctima del hechizo deberá tomar el órgano en sopa o infusión. En casos críticos se debe juntar un macho y una hembra, ambos disecados. Es necesario raptarle a la persona una prenda de ropa interior para envolver los cuerpitos y sumergirlos en una botella de miel. Hay tantas variaciones al embrujo como estados en México. El costo de toda la operación es de 980 pesos mexicanos (52 dólares), según el hombre redondo. Una sola ave con vida se puede transar hasta por cinco dólares, dependiendo de la especie.

Ciudad de México es la principal demandante de colibríes de todo el país. Le siguen Tijuana, Guadalajara y Monterrey conocidas por ser las ciudades de los nuevos ricos mexicanos.

—Sale joven, aquí se le hace lo que necesite —dice el hombre redondo.

Oculta tras una sábana de flores se advierte la jaula oxidada. La tradición dice que quien desee efectividad en el tratamiento deberá esperar a que el ave muera de forma natural.

—¿De dónde los traen? —pregunto.

El hombre redondo se encoge de hombros.

Cuando pongo en duda la efectividad del embrujo se exaspera y mira dos niños que a su vez me miran. Este vendedor ignora casi todo sobre los colibríes; los ochenta aleteos por segundo cuando comen y los doscientos mientras coquetean. La columna vertebral más versátil y pequeña del reino animal que les permite volar incluso con el pico hacia arriba sin perder el equilibrio. Los 1200 latidos de corazón por minuto. La sed de néctar que les impide estar quieto. La proporción cerebral más grande entre las aves que les permite recordar cada flor para no visitarla dos veces. Un torrente sanguíneo que les corre a cuarenta grados centígrados. Ignora, también, que algunas especies atraviesan los ochocientos kilómetros del Golfo de México en un día. Que otras migran desde el sur de México hasta Alaska parando a beber néctar en el Misisipi. Que al sur de Perú, el antiguo pueblo nazca los dibujó más grandes que una cancha de fútbol sobre la superficie del desierto. Ignora que algunas culturas mesoamericanas lo alababan como a un relámpago en cinco gramos de carne y pluma. Que gracias a ellos los aztecas dejaron las Siete Cuevas del Norte para fundar Tenochtitlan a orillas de un lago, donde hoy, el hombre redondo está parado junto a sus dos hijos. Que los mayas, al verlos verdes y brillantes como un jade, los consideraron mensajeros de los dioses. Ignora que casi todas las especies están en amenazadas o en peligro de extinción. Que no existen estas aves en Europa, salvo por los sombreros que las mujeres del siglo pasado mandaban a confeccionar con sus plumas.

Lo único que sí sabe es el precio de los colibríes. Señala el de una esquina por ser el más común y de más bajo costo, se trata de un colibrí Hada Enmascarada, una de las especies más exitosas biológicamente; se distribuyen desde Ecuador, Colombia hasta Centroamérica y el centro de México.

—Sale en doscientos pesos —apunta el hombre redondo.

Unos diez dólares al cambio.

Como los hay a peso los hay de lujo.

Me muestra un colibrí Canelo. De la cabeza al dorso le baja un destello de luz verde bronce. El pecho se le hincha con un color canela inconfundible, dicen los que sí saben de colibríes que a este le gusta vivir en el nordeste mexicano. Adivinarán por qué su especie es apetecida en el mundo de los hechizos donde se cree que todo lo dulce es garantía de amor.

Contrario a lo que dicen los cuentos de hadas, los colibríes son en extremo malhumorados. O para ser más precisos, son territoriales a muerte. Todo por un racimo de flores. A la pareja de canelos los tienen en una jaula independiente por miedo a que se maten con los del otro bando.

—Sale en quinientos pesos.

Casi veinticinco dólares.

Colibríes de la especie Glaucis hirsutus. Colección de ornitología, Museo de Ciencias Naturales de La Salle,

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM).

Pero no son las únicas especies en venta. Está el colibrí Cándido y el Cola Rayada. Algunos son una rareza absoluta y se parecen más a las moscas que a las aves por su tamaño. Los hay grandes como un canario. Se distinguen unos de otros como se distinguen las plantas por sus flores. Nada ha moldeado tanto el pico de los colibríes como los pétalos. Las heliconias, por ejemplo, requieren de picos extremadamente curvos. Durante millones de años una de estas especies asumió el reto hasta convertirse en el colibrí Pico de Águila, el más curvo en el mundo de las aves. Lo mismo hizo el Pico de Espada para alcanzar el néctar del floripondio; el pico es más largo que su propio cuerpo. Pero la naturaleza sabe recompensar la astucia tanto como la perseverancia. El colibrí de Michel, el ave más pequeña del mundo, superó las fronteras de la propiedad privada imitando tamaño y vuelo de las abejas; otras especies más grandes le huyen por temor a ser picados.

El mercado de Sonora es un sitio común de turistas de todo el mundo a causa de su rareza. El hombre redondo me da detalles de su negocio pese a que intuye mi poco interés por comprar sus aves. La curiosidad se satisface como cortesía al visitante cuando viene con un bloqueador solar en una mano y una cámara en la otra. La venta de vida silvestre se exhibe bajo este techo, a los ojos de toda la sociedad mexicana sin que nada pase. El negocio a nivel mundial puede alcanzar los 23 000 millones de dólares. Esta es una de las sucursales del mercado negro de fauna y flora más importantes de América Latina. Un dato: un millón y medio de especies no identificadas o el doce por ciento de lo que se cree que existe en todo el mundo.

Sobre un jardín minimalista dos camaleones se niegan a cambiar de color.

No hace mucho, en un operativo, la Procuraduría Federal en la Delegación de Iztapalapa, la más deprimida de la ciudad, logró asegurar 250 aves de cincuenta especies diferentes. Todas en peligro de extinción. El reporte afirma que los animales iban a ser vendidos por internet en México, Estados Unidos, España, Alemania, Rusia y Japón. Después de México, Estados Unidos es el segundo demandante de colibríes de contrabando. Su principal destino es el sur. Se oye decir comúnmente que las mujeres inmigrantes buscan nativos para contraer matrimonio como solución a su condición legal.

A simple vuelo, el norte de México se llena de espinas y el sur de flores. La mayoría de colibríes habitan los bosques tropicales de Yucatán, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. De las más de 330 especies que hay en el continente 58 son exclusivas de esos territorios. El tráfico de estas aves comienza en esos estados, en caseríos remotos y pobres.

No era la primera vez que me topaba con la mala suerte de los colibríes. Días atrás, de paso entre Tapachula y San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, el bus se detuvo en el poblado de Ocosingo, donde tres niños indígenas nos ofrecieron un escuálido Garganta Rubí sumado a una lora cuya especie no logré identificar. La vía atraviesa el Parque Natural Montes Azules. Eran las tres de la tarde y a las afueras de parador un hombre ebrio luchaba contra la gravedad. El viento olía a pino. Cada año los informes oficiales advierten sobre el rezago educativo y la inseguridad alimentaria de todos los pueblos que bordean esta vía.

Tres policías federales que prestaban guardia sobre la carretera me dijeron con descarada despreocupación que sus esfuerzos por controlar el tráfico de fauna y flora se limitaba a realizar operativos a “elementos móviles”, pero su ejecución dependía de la “orden de un superior”. Lo que se vende en la carretera son apenas “las sobras de los traficantes”, sentencia uno de ellos. Por eso es casi imposible determinar cuántas especies acaban traficadas en estas vías, que a su vez, son usadas por los carteles de la droga. De cada diez animales capturados ocho mueren.

En aquella ocasión pude constatar lo que ya decían los medios, que Chiapas, a todas luces, es el estado más pobre de México. Pero también, a todas luces, el que más biodiversidad guarda en sus montañas. Dos atributos que pocas veces salen bien cuando se juntan.

Pero no solo el desamor de los mexicanos conspira contra los colibríes. También el cambio climático promete desplazarlos hacia menores latitudes sin garantías ecológicas y con impactos incluso sobre la agricultura local. Plantas como el nopal, que integra la canasta alimenticia de los mexicanos, son fertilizadas por estas aves.

Quien esté frente a un relicto de bosque neotropical y sea paciente podrá notar que al igual que las personas, los colibríes se estratifican. Hay los que prefieren volar entre arbustos, los que anidan en el cielo raso del bosque y los que prefieren los espacios abiertos. Advertirá que no pueden caminar por sus pies cortos, pero para qué los quieren si tienen alas. Si tiene suerte verá que los machos mueven la cola de un lado a otro y dan vueltas como bailarines frente a la hembra de su gusto.

El bosque en cuestión se encuentra en la misma Ciudad de México. Por increíble que resulte, esta también es una de las metrópolis más biodiversa del mundo. A 2250 metros sobre el nivel del mar, la urbe se rodea de volcanes, uno de ellos, el Popocatépetl, aún esparce sus fértiles cenizas sobre el valle. Más al norte de la ciudad se puede encontrar un lugar donde un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de México luchan para dar un respiro de supervivencia a los colibríes.

En la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, un rincón rodeado de industria, Claudia Rodríguez Flores, alumna de doctorado en Ciencias Biológicas, ha logrado con ayuda de sus compañeros diseñar un jardín en el que cada especie ha sido seleccionada entre un mar florístico de morfologías y rendimientos energéticos. El objetivo es que los ciudadanos se involucren en la conservación de esta especie por medio de bancos de néctar de fácil implementación. La idea original fue de María del Coro Arizmendi, infatigable luchadora por la vida de estas aves, quien sembró en 2014 las primeras plantas. Desde entonces otras facultades y colegios le han pedido este tipo de jardines para sus instalaciones.

María ha recorrido todo México recolectando cuanto colibrí cae en sus trampas de niebla diseñadas con fines de investigación. Desde el punto de vista ecológico los investigadores se muestran felices. También los financieros de la Facultad, porque el proyecto es en realidad de bajo costo. María y sus investigadores han logrado dar un salto más: en la Reserva Pedregal de San Ángel, al sur de la ciudad, han instalado la Estación de Monitoreo de Colibríes, la única en su especie, en la que participan estadounidenses, canadienses y mexicanos.

—Es para el monitoreo de la estructura poblacional —dice María. Unos sesenta años. Colorida. Alegre.

En otros tiempos, cuando los colibríes dominaban los caminos aztecas, había un lago aquí. Hoy queda una estación del metro por la que un millón y medio de habitantes van de sur a norte, todos los días. Un eco de esa época es la restauración ecológica que ha hecho la Unam en un rincón rodeado de avenidas y edificios. Vania Jiménez es investigadora de esta universidad y su función es perseguir colibríes para robarles el polen de su pico y cresta. Es por una buena causa. Así, Jiménez puede identificar el tipo de plantas que más frecuentan para mejorar los jardines y los proyectos de restauración ecológica, si un día las autoridades gubernamentales se animan a seguirles el paso.

Un día de 2016, técnicos del Sistema Meteorológico de los Estados Unidos detectaron en un radar dópler frecuencias que no se comportaban como gotas de lluvias. Provenían de la frontera marítima con México. El seguimiento del caso llevó a un descubrimiento particular: una bandada de miles de colibríes se acercaba a sus costas desde mar abierto. Lo poco que se sabe sobre la migración de esas especies se debe a accidentes como esos. Se sabe que antes de viajar beben néctar hasta duplicar su peso. Pero de investigaciones como las que promueve María ya se derivan datos importantes. Y tal vez, también, el marco normativo que tanto ha deseado para la protección del colibrí mexicano.

Una conclusión: en un mundo de primeras impresiones lo que pareciera un asunto de amor ha derivado, en muchos casos, en una fórmula para facilitarse la vida.

—Le he insistido a mis hijas que no se casen con ningún chilango, que se busquen un extranjero y se marchen —dice Muriel, que vende tacos al interior del mercado, de donde salgo cortando camino por la sección de carnes. Hace calor y el aroma del copal disimula el humor denso que exhalan las cabezas de ganado. Hay restos de jabalí que cuelgan entre perniles de avestruz y pieles de caimán ceñidas a troncos de madera. Pero también hay animales que jamás había visto.

A mi espalda solo se escucha el ronquido de las viejas neveras. La mujer me sigue con la mirada; como si me advirtiera que afuera la ciudad anda suelta.

Especies de colibríes. Colección de ornitología, Museo de Ciencias Naturales de La Salle, Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM).