La tortura y el amor, por su bien

Roberto Palacio. Ilustración: Cachorro

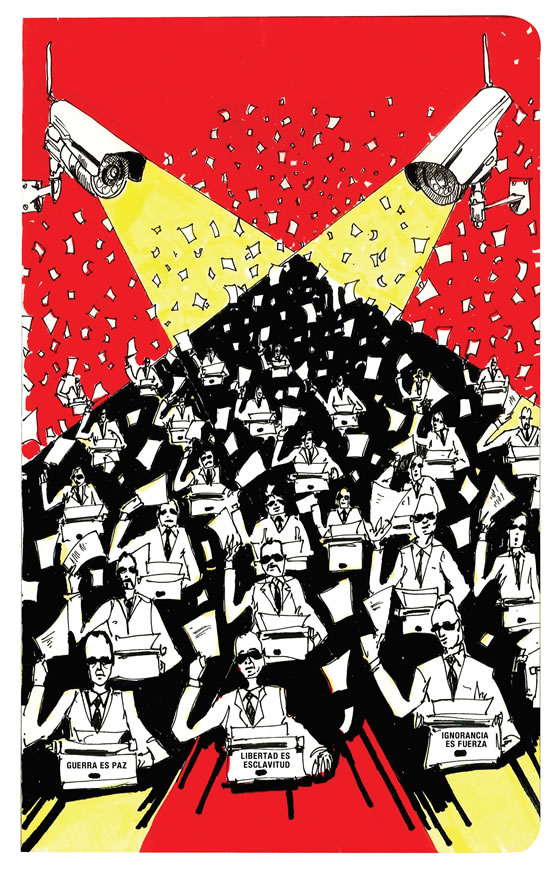

La idea de que los grandes vicios políticos son desvaríos epistemológicos y no morales es uno de los motivos por los que seguimos leyendo a George Orwell. Lo propio del totalitarismo no es la vigilancia; es el pensamiento que se agota en ingenierías mentales minúsculas que buscan corroborar si algo concuerda con los principios de una doctrina. Ese, en poco, es el rasgo sustancial de la política moderna; hacer que la realidad se ajuste a un credo; negar o aniquilar cualquier realidad que no lo hace. Lo comprendió Maquiavelo; Hobbes lo elaboró como un aspecto peligroso de la naturaleza humana y nadie imaginó que devendría un ideal político hasta que el cinismo se convirtió en una destreza pública.

En su novela más conocida, 1984, Orwell trazó una grotesca caricatura —una que pensó no podría ser sobrepasada— que no es más que una extensión de esta idea. La forma más efectiva de combatir la verdad es decir que algo y su contrario valen por igual, o que lo imposible es real, solo si se tiene fe: 2+2 es 4, a veces; “si yo digo que puedo flotar”, le dice O’Brien a Winston durante su larga tortura, “y tú lo crees, ¡entonces yo floto!”

Para poner en evidencia la caricatura, cuyos contornos hemos llegado a ver como un rostro normal, Orwell comprendió que debía llevar estos vicios políticos hasta un punto en el que se denota su absurdo pleno. Observó con asombro que incluso los totalitarismos más pobres en ideas podían hacer que todos cantaran su canción. Se trata del asunto de las ingenierías arriba mencionado. No era una coincidencia. De hecho, entre menos elaborado, entre más pobre es un credo más adeptos toma. El principio n. 5 de la propaganda nazi de Goebbels, que él mismo llamó de “vulgarización”, lo cita con toda claridad: “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar”. Es por ello que en 1984 la ignorancia es un fin del Estado. En las más radicales versiones del totalitarismo, en la medida en que toda forma de pensamiento perece, solo queda la sensación brutal de malestar físico como constatación de que nada es como debería ser.

La manera en que las cosas son y cómo deberían ser; la apariencia y la realidad, la conformidad con los hechos vs. la mentira… Por mucho tiempo el tema de la verdad, central en la obra de Eric Blair —más conocido con el seudónimo de George Orwell—, parece haber quedado atrapado entre esas dos instancias. En 1984 consiste en hacer patente la habilidad de asentir a opuestos incompatibles. Esa capacidad de los seres humanos para albergar la contradicción fue un foco de la crítica de Orwell, y un vicio que sigue vivo en los totalitarismos hoy. La idea de “hechos alternativos”, reavivada por el sistema político americano, es un ejemplo de este tipo de contradicción. Esta y otras semejantes son prácticas tan portentosamente desviadas y ridículas que Orwell no las concibió más que por medio de un circunloquio mental que implicaba disciplina y entrenamiento: el “doblepensar”, “doublethink”.

Esta bipolaridad cognitiva que viene con los totalitarismos no es un tema secundario. El Estado se puede entender a partir de su doble estándar, que en últimas se concreta a través del eufemismo, uno que se construye enfatizando justo lo que una institución o cosa no hace o no es. En 1984 el sitio en donde se torturaba se llamaba el Ministerio del Amor. En Colombia, por ejemplo, el ministerio de Defensa, ¿a quién ha defendido? ¿La principal función de las secretarías de movilidad acaso no es inmovilizar vehículos? Orwell entrevió de manera genial que la esencia del Estado moderno era precisamente ese eufemismo.

Esa forma de idiocia entrenada tenía también un alcance profético para Orwell: en el futuro las ideologías se sustentarían —pensó con acierto— no sobre la ridiculez de ideas abstrusas, sino sobre la rimbombante contradicción intencionada y aceptada. Piénsese de nuevo en la noción de “hecho alternativo”. Para un inglés como Orwell había algo poco elegante en este concepto tan descaradamente endeble como jugar tenis sin una malla. Quizá haya sido esa la profecía de Orwell; el Estado es aquella institución humana en la que, a diferencia de los órdenes animales, siempre son posibles nuevas y más abismales formas de ridiculez innecesaria. La política se despliega en esa esfera de lo innecesario como si fuese profundidad, en el absurdo del crimen cometido porque sí o con mínimas razones aparentes. Tal queja contra la mediocridad del crimen superfluo es evidente en su ensayo La decadencia del asesinato inglés.

Pero el más portentoso absurdo se hace manifiesto en la educación y el castigo. El proyecto educativo en 1984 es formar ciudadanos que en esencia son espejos, no de los valores de un partido sino de una interioridad reasegurante. El Estado perfecciona según el viejo modelo moral roussoniano, tan afecto a los pensadores del siglo XVIII: un refinamiento en sus propios valores, en sus propios términos, que no es para cosa alguna. Esta, la perfectibilidad humana como la denominó Rousseau, llegó a ser una de las vicisitudes más patéticas de las tiranías, que no han podido dejar el vicio del humanismo. Así, los hombres no son reflejos de la voluntad de un tirano; son oprimidos por sombras de lo que ellos mismos creen querer ser. El Gran Hermano simplemente vela por que nadie quiera algo distinto a ello. Se oyen ecos de la pavorosa expresión de Rousseau en el Contrato Social: el que no quiera ser libre en el sentido señalado, lo forzaremos a ser libre.

Cuando esta perfección se ha logrado, cuando la costumbre ha llegado hasta los músculos impulsados por los mecanismos de la costumbre, el Estado se da el lujo, en el cénit de lo innecesario, de romper el espejo, como si la pureza tuviera un sentido luego del oprobio de la tortura. Es por eso que Orwell confunde deliberadamente en 1984 el amor y la tortura; la tortura es la forma en que el Estado nos ama. El Estado ama a sus espejos impolutos. Pero es el amor de un gigante torpe y ciego. Orwell logra sintetizar de manera magistral los dos momentos más incompatibles del Estado moderno: su vocación por la racionalidad, evidente en las lógicas degradadas de la burocracia, y su origen romántico. Se trata de un amor extraño. Nadie nos toca más que con instrumentos que objetivan el amor: lastenazas, las sillas, los potros, las cámaras, los lechos pecaminosos en donde se consuma una pasión sin deseo. Se tortura con decencia: en sus cartas íntimas, de reciente publicación, Himmler declara que construyó rampas para que los discapacitados llegaran sin riesgos a las cámaras de gas. Solo ellos, los alemanes, sabrían aniquilar a estos “animales humanos”.

En los sistemas políticos débiles, el crimen hace las veces de la tortura, recibiendo igual tratamiento eufemístico y sacralizado. Es por ello que en Colombia al atraco se le llama “paseo millonario”, los asesinos hablan de “enamorarse” de sus víctimas y toda la caterva de delincuentes callejeros tiene divertidos nombres como cirujano, cosquillero, etc. El crimen, me aventuro a una metáfora orweliana, es una forma de amor libre que los Estados totalitarios, incapaces de controlar sus núcleos de poder, simplemente toleran.

La reflexión sobre la política como una forma de amor le permitió a Orwell especificar la pregunta más radical que se puede hacer con respecto a los regímenes: ¿por qué siquiera existen? Hay que recordar esa escena de 1984 en la cual Winston, leyendo el libro de Goldstein luego de haber hecho el amor con Julia, alcanza un momento de lucidez: “Entiendo el cómo, pero no entiendo el porqué”. No se trata solo del porqué de la existencia de tal o cual sistema político; se trata en últimas del porqué del dolor innecesario, el porqué de la tortura. En la vida común bajo un sistema totalitario, todo permanece igual; el día a día no es el interrogante que los hombres ponen sobre la mesa. Es el sentido del dolor y el absurdo del sufrimiento infligido, es la falta de depuración del odio, es la denigración dolorosa de la escogencia arbitraria de la víctima. I understand how, le dice Winston a Julia, I just don’t understand why.

El sinsentido tiene un momento culmen cuando se llega a la tortura. Se tortura porque sí… aunque ella juega un papel fundamental. La tortura no se hace para arrancar una confesión; el torturador suele saberlo todo del torturado. Al igual que en las relaciones amorosas, hostigamos a la pareja con su figura, con sus costumbres, con sus historias repetitivas “por su bien”. La tortura se hace para que el delincuente sea perfecto a la hora de ser asesinado por el Estado, Estado que existe justamente para perfeccionar a sus súbditos y mantener el poder que perfecciona por medio de la tortura. Se trata de lo que no puede tener fundamento más que en sí mismo, de una circularidad, como el amor de Dios quien nos ama para que le adoremos. En últimas, lo que denuncia Orwell es el absurdo del poder mismo. El sistema se independiza del crimen y procesa a sus víctimas de manera autorreferencial en el cénit de lo paradójico, porque ese es su objetivo. Tarde o temprano a todos los ciudadanos se les pasa por el Ministerio del Amor, independientemente de si han cometido una falta o no. Los organismos de seguridad fabrican los lazos vinculantes entre un individuo y el crimen. Todo en sí mismo es un absurdo: ¿para qué pruebas cuando no hay verdad? La censura oficial es innecesaria cuando el totalitarismo ideológico está garantizado por el sistema, decía Noam Chomsky.

Ya advertía Nietzsche en la Genealogía de la moral, que no hay época que no haya concebido la tortura de otra manera que a la luz de la celebración y la felicidad. Hay esa breve sentencia interior que pareciera que no se extingue: no hay nada mejor en el mundo que el sentimiento de unión que procura el odio conjunto, la rabia elevada a nivel de virtud. La hora de Emmanuel Goldstein no solo era una hora de gimnasia emocional para expeler las toxinas. Era una hora de unión y verdadero amor, de los sentimientos más grotescos de reconciliación llevados a su extremo, tal como sucede con los niños que han tenido que huir de los colegios en los que son abusados y matoneados; suelen irse llenos de cartas de amor y buenos deseos de sus compañeros.