Californication

Mauricio López Rueda. Fotografías: Juan Fernando Ospina

Fue en febrero de 1965 cuando Roberto y su prole pisaron por primera vez la tierra de la Villa de la Veracruz, y desde entonces se han aferrado con uñas y dientes a esas calles perniciosas que, a pesar de todo, siempre han mantenido la promesa de progreso para los más arriesgados y sus familias.

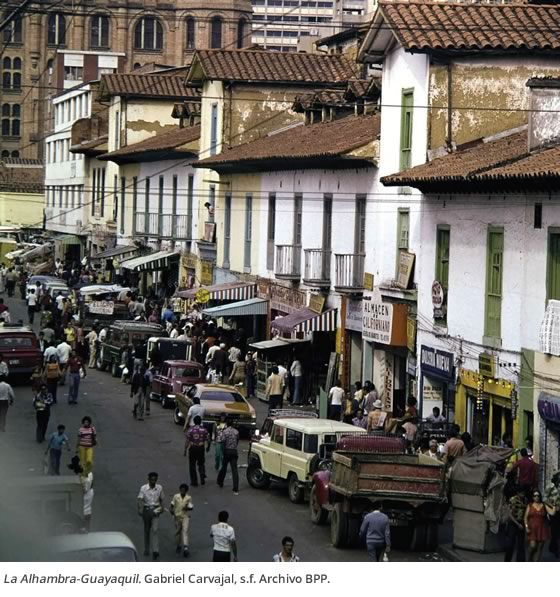

En los tiempos de la Plaza Cisneros y el viejo Guayaquil, La Alhambra no era territorio para débiles. Aquella calle era una verdadera “selva de resplandores y de fieras salvajes”; un agujero de vivos, de abejas, de moscas, de guapos.

Ladrones, sicarios, secuestradores, putas y estafadores se mezclaban con buscafortunas, soñadores y empresarios de variadas procedencias. Todo parecía posible en esa caja de Pandora abierta de par en par: desde fundar una emisora radial hasta construir orfanatos y levantar edificios al mejor estilo francés.

En la mañana cualquier fulano podía ganarse la lotería y en la noche ese mismo don nadie podía terminar bajo una de las mesas del Perro Negro, apuñalado cruelmente por algún malhechor anónimo.

En las buhardillas de las casas de bareque y tapia dormían hacinados mineros, arrieros y buscapleitos, quienes confundían sus sexos y sus olores con las más inescrupulosas putas del bar Culumbia, las cuales, cuando en medio de la borrachera y la emoción quedaban embarazadas, corrían a bautizar a sus bebés a la iglesia de la Veracruz y luego los vendían o los regalaban para poder continuar con sus ajetreos.

Era tan brutal y desleal la competencia, que pocos negocios lograban perdurar, pues a partir de cualquier ardid los vivarachos expulsaban a los honestos, quedándose con los locales para transformarlos en cantinas, billares o puteaderos.

También fundaban ventas de licores, cigarrillos y demás mercancías de contrabando. Hasta que un día las familias bien presentadas, los herederos de los Vásquez, los Restrepo, los Amador y los Ospina cruzaron Junín y se fueron para la Villa Nueva, al lado de la Catedral Metropolitana, para así purificar sus almas después de semejante purgatorio.

En La Alhambra no valían las arremetidas nocturnas de la policía ni los embates del Batallón Junín en las madrugadas. El vicio y la fetidez se multiplicaban como un virus, crecían, encontraban el caldo perfecto para corromper lo poco impoluto que quedaba en pie.

Y en medio de esa barahúnda llegó a Medellín, procedente de Marinilla, Roberto Giraldo. El mono de cachetes rojos había dejado su negocio en el oriente, una miscelánea de juguetes, sombreros y zapatos, para probar suerte en la “gran ciudad”. Llegó con su esposa, María Teresa, y con sus trece hijos, entre quienes se encontraba Jaime, un mozuelo de apenas trece años de edad.

Giraldo tenía ahorros y con ellos empezó a labrar su destino. Hizo amigos de todas las reputaciones y observó cada negocio hasta en el más mínimo detalle. Supo que una tienda de abarrotes no le daría lo suficiente para mantener a su familia, de modo que se unió a la cofradía del licoreras y cigarrerías, y, junto a sus hijos mayores, fundó California, después de comprarle un local al Rey de las Apuestas, Argemiro Salazar.

Le compró una de las casas antiguas de Coriolano Amador por un millón doscientos mil pesos, y así inició su lucrativa dinastía.

Pocos años después sus hijos fundaron otras cigarrerías: El Californiano, El Californianito y La Californiana. Cuentan quienes fueron testigos de esa época que cuando la policía iba a registrar los negocios de La Alhambra, sus dueños y trabajadores se atrincheraban en sus tiendas, cerraban las puertas y, mientras unos entretenían a los policías, otros usaban los túneles por donde sacaban la mercancía de contrabando hacia los escondites.

De esas malandanzas no eran ajenos “los californianos”, quienes además tenían el don de hacer amigos, ya fuera por la vía de la caridad o de los negocios. Si La Alhambra se “calentaba” mucho, se hacían amigos de los ladrones, y para que no les pintaran las paredes con excremento, repartían regalos, ropa y comida entre los hijos de las putas.

Un excomerciante de esa calle, Mario López, recuerda que en los sesenta, si se tenía plata y berraquera, era fácil triunfar en ese horno de los infiernos que era Guayaquil.

“Había mucho rico al principio, pero era tanta la gaminería y la delincuencia, que se iban y dejaban abandonados sus locales, o los vendían a precio de huevo. Yo recuerdo a un judío que vendía telas, y un día encontró a la mujer puteando en el Perro Negro, el bar más bravo de Medellín en esos tiempos, y por desilusión dejó el negocio y se fue. Nadie lo volvió a ver”, narra Mario, quien por esa época conoció a don Roberto, y a Jaime.

“Los californianos son una leyenda, se abrieron paso siendo guapos, como tiene que ser”, asegura.

La mercancía de la mayoría de negocios llegaba desde Panamá, Venezuela o Maicao. La subían en camiones hasta Medellín y a la medianoche o en la madrugada, los jóvenes trabajadores corrían cargados de cajas por las calles de Guayaquil. Los Mena, tres hermanos chocoanos que robaban en el sector, se encargaban de la labor de campaneros para evitar que la policía se diera cuenta del desembarque. Cobraban en especie, pues les gustaba mucho el whisky. Otro que ayudaba a vigilar era Aguja, ladrón conocido que años después fue ahorcado por tres putas en un hotel de Cundinamarca.

California, la cigarrería insignia de La Alhambra, se fundó oficialmente en 1966, y tras 52 años, es la única de la familia Giraldo que se mantiene en pie. Le fue heredada a Jaime, quien aprendió el negocio de su padre y ahora es uno de los personajes más respetados del Centro.

Jaime tiene 65 años y es alférez de la Virgen del Carmen y del Señor Caído.

Después de las luchas de su padre por mantener el establecimiento, decidió legalizarlo para estar en paz con la policía. Al hacerlo, como era obvio, las ganancias bajaron, pero California sigue gozando de prestigio, y el licor, los dulces y los cigarrillos que allí se venden llenan los escaparates de los más importantes bares del Centro de Medellín.

Jaime también tuvo hijos, y todos ellos le ayudan en el negocio. Él se pasa el día observando el rutinario ir y venir de La Alhambra, esa calle pequeña e histórica que le enseñó a vivir, a luchar, a tolerar.

Dice que ya está cansando y que en cualquier momento se jubila, pues cree que sus hijos mantendrán la tradición de los Giraldo Zuluaga, una familia que supo domar a La Alhambra, esa serpiente de tres cabezas que engulló a decenas de entusiastas y soñadores.