Una milésima de segundo

antes de apoyar el talón en el asfalto

Luis Miguel Rivas. Ilustración: Silvana Giraldo

Tanto tiempo que soñé con encontrarte por ahí en cualquier calle y venir a toparte en esa esquina en la que no estabas, cuando ya no te buscaba. Yo venía del Circo España, en Girardot con Caracas, el 18 de julio de 1917, luego de ver a la cantante Emma Muller que el periódico El Colombiano había anunciado vívidamente con una nota en la que pedía a las autoridades poner atención a las taquillas pues “los cacos aprovechan la aglomeración de gente para hacer de las suyas”; y venía también de “ofender a mi dios y de darle culto al diablo” en una fiesta despelotada con garrote incluido, en el barrio Guanteros, entre Pichincha y San Juan, descrita por Tomás Carrasquilla en 1919; y venía de las crónicas escritas en 2017 por Ignacio Piedrahita, Anamaría Bedoya, Alfonso Buitrago y otros, acerca del distrito de San Ignacio. Y además venía de recorrer en cuerpo presente esos lugares recién leídos, desenterrando recuerdos personales de finales del siglo XX y comienzos del XXI, para observar los cambios o quizás encontrar brillos perennes y sutiles que no percibí, que no podía percibir, cuando esas calles eran mi rutina.

Tanto tiempo que soñé con encontrarte por ahí en cualquier calle y venir a toparte en esa esquina en la que no estabas, cuando ya no te buscaba. Yo venía del Circo España, en Girardot con Caracas, el 18 de julio de 1917, luego de ver a la cantante Emma Muller que el periódico El Colombiano había anunciado vívidamente con una nota en la que pedía a las autoridades poner atención a las taquillas pues “los cacos aprovechan la aglomeración de gente para hacer de las suyas”; y venía también de “ofender a mi dios y de darle culto al diablo” en una fiesta despelotada con garrote incluido, en el barrio Guanteros, entre Pichincha y San Juan, descrita por Tomás Carrasquilla en 1919; y venía de las crónicas escritas en 2017 por Ignacio Piedrahita, Anamaría Bedoya, Alfonso Buitrago y otros, acerca del distrito de San Ignacio. Y además venía de recorrer en cuerpo presente esos lugares recién leídos, desenterrando recuerdos personales de finales del siglo XX y comienzos del XXI, para observar los cambios o quizás encontrar brillos perennes y sutiles que no percibí, que no podía percibir, cuando esas calles eran mi rutina.

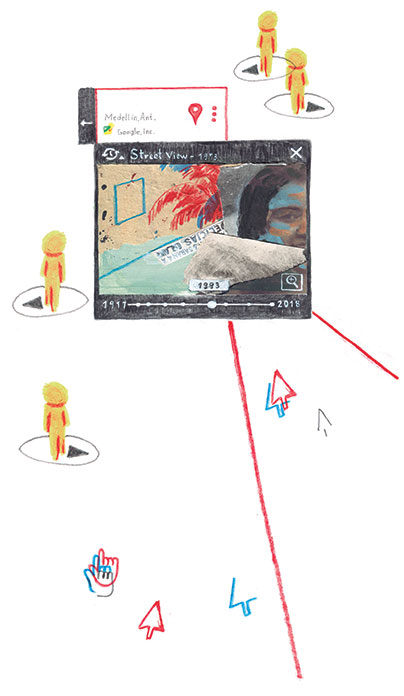

Volví a Buenos Aires con tal amasijo de impresiones, y antes de ponerme a escribir quise hacer un último recorrido, virtual, por la zona, con la idea de convocar nuevas asociaciones mentales y un poco para prolongar el comienzo de la escritura. Y ahí empezó todo. No más le di clic al muñequito de street view y lo ubiqué en Girardot con Maracaibo la imagen se abrió mostrando esa esquina tantas veces vivida, recordada, sufrida, gozada, recientemente visitada, y ahora ante mis ojos en la versión de un tiempo extraño —la época en que el carro de Google Maps debió haber pasado por ahí, 2010, supongo— del que no tuve noticias porque ya me había ido de la ciudad. El batiburrillo de fechas y versiones de un mismo lugar estalló en mi cabeza como un ácido y la pantalla se llenó de capas superpuestas en las que se mezclaron todas las voces, todas las historias, todos los personajes, todas las épocas que configuran, vibrando en el aire sin que lo percibamos, el presente de un espacio. La infinita complejidad de un universo que anulamos al decir simple y desprevenidamente: esa calle.

Traspasé el colectivo de La Milagrosa que obstaculizaba mi vista y quise curiosear un Parque del Periodista pleno de sol —era de día en Google Earth aunque para mí en el Periodista siempre es de noche—; bordeé la estatua de Manuel del Socorro Rodríguez y me detuve en el paradero de buses sobre Girardot, donde una carita feliz anunciaba: Por Medellín, por los demás, portate bien; desde allí miré hacia el Guanábano y me vi sentado en la acera, en 1994, a mis veinticinco años, rotando un vaso desechable entre amigos mientras yo mismo (no otro yo sino yo también) brindaba en una mesa de adentro del negocio a mis 35, a la vez que bailaba en el negocio del lado, en mayo de 2018, con 49 años de edad. Me hubiera quedado enredado en la inagotable proliferación de yoes si no es porque de una de las casas del lado surgió la figura hierática de un señor encachacado que pasó al lado del monumento de los niños de Villatina y se detuvo a reconvenir a un punkero que armaba su bareto sentado en el sardinel. Mientras el punkero levantaba el dedo del medio frente a la cara del viejo reconocí a don Luis López de Mesa, el ministro de Eduardo Santos que cerró las puertas a la inmigración en Colombia en 1938. Siempre quise saber a través de qué mecanismo mental un humanista lúcido puede llegar a conclusiones inhumanas y salí tras él para tratar de hablarle: ¡Don Luis!, grité mientras el viejo tomaba por Girardot en dirección sur.

Cruzó Maracaibo y siguió por la acera izquierda, pasando por el quiosco de las arepas de queso. Ese lugar que siempre concebí como el más gigantesco palacio para la satisfacción de la cometrapo aparecía en la vista panorámica del recorrido virtual como un escueto caspetico recostado en la esquina de un parqueadero desabrido. Tal cual pasa con esas calles de la infancia que siempre concebimos inmensas y resultan precarios callejones en el reencuentro con la adultez. Me pregunté por qué entonces en mi visita de hacía apenas un mes no tuve esa impresión. Probablemente no he crecido. Cuando volví la vista al frente, don Luis ya iba llegando a La Playa. Hundí la flechita de avance con premura pero al llegar a la esquina no vi a nadie. Solo encontré el puente sobre la quebrada Santa Elena, construido en 1937 por los estudiantes de la Escuela de Minas. Miré hacia la avenida La Playa en sentido occidental. No había rastros de don Luis. Un grupo de tipos desgreñados manoteaban discutiendo a grito vivo frente al bar La Arteria, y más allá, sentado en la acera, estaba yo a comienzos de los noventas, charlando con un amigo:

—Juan Manuel Roca y Raúl Gómez Jattin son los que más me gustan —alcancé a oírme decir.

—¿Te gusta Jattin? —respondió mi amigo señalando hacia el otro lado de la calle—. Miralo, allá está.

Me vi mirando en la dirección que señalaba su dedo y vi que vi un cuerpo inmenso tirado debajo de una de las bancas de cemento que bordeaban La Playa. Me vi comprar una cerveza, cruzar la calle y ofrecérsela al poeta con devoción. El poeta me miró con desdén desde el suelo:

—Al poeta no le gusta la cerveza, al poeta le gusta la gaseosa —dijo.

Me vi cruzar la calle en sentido inverso, comprar una gaseosa Premio, volver donde el poeta y extenderle el vaso. El poeta me miró con más desdén aún.

—Al poeta no le gusta el Premio, al poeta le gusta otra gaseosa.

Me vi cruzar la calle, sentarme al lado del amigo y bogarme de un tirón el vaso de cerveza sin dejar de mirar al poeta.

Terminé de cruzar el puente, bajo el cual serpenteaba la quebrada entre un lecho pedregoso, y di con la esquina de Mimos, donde una pareja se hacía arrumacos sin regar una sola gota de helado. Supe que para ellos era domingo. Pasé a su lado parafraseando a Cioran: el hombre inventó el amor (y el chococono de Mimos) para hacer soportables los domingos por la tarde.

Llegué a la EPS de Sura, intemporal, impertérrita, prodigando los quince minutos por paciente de la Ley 100, detrás de su fachada de fábrica. Avancé hasta la entrada de aquellas residencias de las que nunca supe el nombre y que en la época de la foto de Google se llaman Hotel Madrid, y crucé Córdoba detrás de una camioneta blanca que se detuvo en el frontis del edificio Padua, por donde —no sé por qué— siempre recuerdo haber pasado con ganas de orinar. Dejé atrás ese muro falsamente rústico detrás del cual se levantan dos palmeras custodiando un bloque residencial de una falta de gracia ofensiva.

En la esquina de Girardot y Ayacucho del Google Earth apenas están construyendo el tranvía inaugurado en 2016. Avancé unos metros por ese Ayacucho detenido en la nube, entre la actualidad y la historia, tan cercano al de mis años noventa y tan distinto al que había caminado pocas semanas antes. En la calle de mi memoria distante siempre hace bochorno, calor; y hay humo, tráfico de buses, hormigueo de estudiantes afanados, abigarramiento de empleados tensos; es la calle del mientras tanto, donde se sufre eternamente por un trabajo académico no entregado, una carrera universitaria que aún no se termina, una vuelta que no se ha hecho, un documento por fotocopiar, y donde nunca arranca el colectivo a Santa Elena. Nunca comprendí que alguien pudiera hacer una casa para vivir en ese sector. Nada que ver con la calle que encontré en mi último recorrido “real”: fresca, limpia, amplia, con gente que camina plácidamente entre los rieles en amistosa complicidad con el tranvía.

En la esquina de Girardot y Ayacucho del Google Earth apenas están construyendo el tranvía inaugurado en 2016. Avancé unos metros por ese Ayacucho detenido en la nube, entre la actualidad y la historia, tan cercano al de mis años noventa y tan distinto al que había caminado pocas semanas antes. En la calle de mi memoria distante siempre hace bochorno, calor; y hay humo, tráfico de buses, hormigueo de estudiantes afanados, abigarramiento de empleados tensos; es la calle del mientras tanto, donde se sufre eternamente por un trabajo académico no entregado, una carrera universitaria que aún no se termina, una vuelta que no se ha hecho, un documento por fotocopiar, y donde nunca arranca el colectivo a Santa Elena. Nunca comprendí que alguien pudiera hacer una casa para vivir en ese sector. Nada que ver con la calle que encontré en mi último recorrido “real”: fresca, limpia, amplia, con gente que camina plácidamente entre los rieles en amistosa complicidad con el tranvía.

Volví para retomar Girardot y al ver al fondo la figura de un hombre elegante de otro tiempo apresuré el paso —hundí con más fuerza la tecla— llamando a don Luis. El tipo no se inmutó y solo cuando estuve cerca y vi su pulcra levita, el corbatín sobre el cuello almidonado, el pelo corto y lambido hacia atrás, reconocí al arquitecto Agustín Goovaerts contemplando las obras de construcción de la Escuela de Derecho de Medellín que él mismo había diseñado en 1925. Escuché una risa filuda en la acera de enfrente, sobre la parte trasera del Paraninfo de la Universidad de Antioquia, y al girar encontré la estampa desmirriada del maestro Pedro Nel Gómez, mirando el edificio con sus ojitos irónicos, burlándose sin tratar de comprender, con la misma agudeza con que muchos miraron después sus propios murales. Dejé al arquitecto Goovaerts soportando estoico la cizaña de una pequeña sociedad en la que ni los grandes hombres están exentos de la mezquindad y seguí hasta Pichincha. Y fue en la esquina donde te encontré. Donde los vi.

Iban tomados de la mano; el pie derecho de él suspendido por siempre una milésima de segundo antes de apoyar el talón en el asfalto; tu pie izquierdo asentado adelante y el derecho levantándose para avanzar. Volví sobre la imagen y apliqué el zoom para cerciorarme, con escalofrío. ¿Cómo podía ser que les hubiera dado por caminar por esa esquina en el preciso instante del año 2010 en que el carro de Google Maps pasaba, para que yo pudiera verlos ocho años después de ser tomada la foto y casi veinticinco de no encontrarte en persona? Aunque un leve desenfoque intentaba ocultar las identidades, la catadura de los cuerpos y las facciones generales eran inconfundibles. Estabas un poco más rellena; la misma simetría de las curvas solo que ahora más amplias, y una atmósfera de mujer hecha y derecha que había borrado cualquier vestigio de liviandad adolescente. Y ese muchacho talentoso y extrovertido, de bucles alborotados “con quien no tengo nada y ni siquiera me gusta”, ahora motilado a ras, la quijada apretada y firme de la responsabilidad y la camisa de cuadros metida dentro del pantalón y templada por una barriga de cuarentón, tomándote de la muñeca casi sin darse cuenta.

Dejé de mirar a esa entrañable desconocida y continué avanzando. Pero el recorrido cambio de propósito y decidí seguir hasta las Torres de Bomboná para buscar a otra, a la que habías sido. No era nostalgia sino una especie de curiosidad por la trayectoria de un sentimiento que después de haber sido el sentido de la vida aparecía, después de capas de años y experiencias, convertido en un débil eco, en una abstracción, en material de trabajo.

En la plazoleta central de las Torres, esa “isla porosa que puede ser atravesada en cualquier dirección” vi cruzar con pasos enérgicos y contentos a Elkin Ramírez, el cantante de Kraken, que se dirigía al Café del Ateneo seguido por una horda de chaquetas con taches coreando a voz en cuello: “Mil historias se contaron de aquel hombre que marchó, ignorando el qué dirán, no importando la razón”. Detrás veníamos vos y yo, abrazados y sonrientes rumbo al bar Prana, donde había un concierto de “música latinoamericana”.

Bajé por Bomboná, pasé de largo por el Matacandelas, seguí varias cuadras, y a punto de llegar a la esquina con la Oriental detuve el cursor para comprobar sorprendido que en la entrada de las residencias Marriot del Google Earth está la misma chaza de cigarrillos donde hace veinticinco años comprábamos el pucho menudiado para después de la pasión. Nos vi llegar a la puerta, entrar al umbral, tocar el timbre y esperar bajo la mirada maliciosa de los pasajeros de los buses de Sabaneta que estacionaban junto a la fachada del hotel. Entramos, pero no pude seguirnos porque el programa no accede al interior de las locaciones; así que no vi cuando nos acercamos al mostrador de la recepción y le pagué a la señora que, con una sonrisa de vieja complicidad, nos entregó las llaves y el control remoto del televisor, ni seguí nuestro avance por el laberinto oscuro del corredor y el acceso a la pieza fría, con una silla donde dejamos la ropa con la naturalidad de quien llega al hogar.

Un estruendo me hizo volver la vista hacia el oriente. Varias cuadras arriba una turbamulta levantaba polvaredas. Subí apresurado hasta Niquitao y me acerqué al zaperoco de puños, patadas y bolsos revoleando de la batalla campal entre los estudiantes del colegio San Francisco y los de la Universidad de Antioquia, que esa tarde de 1925 habían ido desplazando por las calles del Centro la trifulca entre católicos trancados por dentro y ateos rabiosos, detonada minutos antes en la plazuela de San Ignacio.

Evadí la guerra y seguí por Niquitao traspasando un colectivo de San Javier y un bus de Buenos Aires hasta detenerme en una tiendita escueta, piso entapetado de aserrín, bellas y antiguas fumadoras de Pielroja mirando desde las paredes y canciones de Octavio Mesa vibrando en el ambiente. Nos vi sentados en una de las mesas, ajenos a la alegría de la música decembrina, silenciosos y transidos, sosteniendo sendas cervezas ya calientes, hasta que te pusiste de pie y saliste sin despedirte; te vi tomar la vía a Envigado, por el Camellón de la Asomadera y pasar junto a un hombre de traje oscuro y tupido bigote triangular que empezó a rasgar la guitarra: “Antioqueña, que tienes... rojos los ojos” completé la canción a mi manera, sin distinguir a Pelón Santamarta que siguió cantando hasta que te perdiste de vista. Pedí media botella de aguardiente y, semiborracho, fui hasta Maturín, entre los ecos de las guachafitas desaforadas que hicieron célebre y prohibido ese Callejón de Guanteros en mil ochocientos, “lugar nefando y tenebroso… de los aquelarres inmundos y de la costumbre hórrida”. Cerca de la esquina de Maturín con Girardot era 1994 y entré en un estriptis con nombre de club deportivo, que nada tenía que ver con los prostíbulos bohemios que hicieron famoso al sector a finales del siglo IXX. El estriptis de mi despecho era más tristemente indigno que felizmente inmoral: una tarima desconchada donde muchachas hartas se arrancaban la ropa con resentimiento. Pedí guaro doble y una gordita morena lo puso en la mesa mientras extendía un talonario:

—Papi, ¿va a comprar la boleta?

—¿De qué?

—De una vieja.

—¿Cómo así?

—A las doce de la noche rifamos la vieja que usted escoja con pieza incluida.

Bebí el aguardiente y salí tambaleante con el estribillo retumbando en mi cabeza: “Antioqueña, que tienes rojos los ojos”. Acorté el recorrido virtual y fui directamente a la plazuela de San Ignacio buscando la quietud de los antiguos edificios de la plaza. Una belleza abstracta, indolora. Dejé la pantalla detenida en el plano panorámico de la foto de Google donde se realiza una inacabable feria con tenderetes; al fondo, frente a la iglesia, tres amigos sentados en el sardinel sostienen una conversación eterna; una chica congelada en el paso largo que la llevaría a su cita se topa con el borde de la pantalla y un vendedor de Bonice, de espaldas, revisa por siempre su surtido. Tampoco en esa quietud había sosiego; una multitudinaria vibración de partículas, mucho más pormenorizada que los pixeles de la imagen, reverberaba en la base de la imagen. Estruendos de batalla, coros de monjes, quejas de borrachos, discursos de académicos, amenazas de criminales, silencios de ajedrecistas, promesas de enamorados, arengas de predicadores, aleteos de palomas. De eso, y de otras millones de vibraciones que no alcancé a percibir, estaban hechos el andar apresurado de la muchacha, la charla desprevenida de los amigos y la rutina del bonaicero.