|

|

|

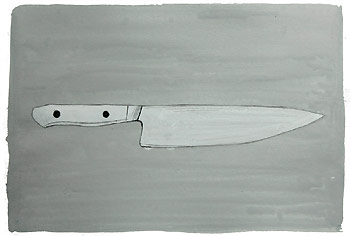

Si usted pronuncia en voz alta la palabra "Medellín", como si lo hiciera por primera vez, verá que es delgadita, filosa y tiene punta. Hágalo ya: "Me-de-llín". Chuza, talla, corta. Yo la tengo metida en el centro de las costillas y nunca se me sale por más que me vaya para donde me vaya. Como un dedo punzando el punto donde uno llora. Como si hace mucho tiempo me hubiera tragado una navaja. En los últimos tiempos me la he pasado haciendo todos los esfuerzos para sacarla y limarle el filo.

Me gustaría que ese filo se amellara un poco, que fuera algo que encajara más con las ganas de vivir y reírse. Como veo que le encaja a mucha gente que vive allá. Ya sé que no es un problema de Medellín sino un problema mío. Puede ser que sea una nena, como me decían en la primaria cuando lloraba por todo. Aunque la palabra "Medellín" está hecha de vocales cerradas y suena femenina y frágil, lo que designa es una cosa fuerte, ruda, áspera, con botas que pisan duro. Para varones, para gente pujante, sólida, trabajadora, echada pa' delante, indolente y optimista, que construye su futuro. Los débiles o se mueren o los matan o asumen una vida humillada o se van de allá.

A mí me llevaron a Medellín cuando tenía siete años, desde Pereira, arrancándome de la sobreprotección de la abuela, de un ambiente de mangas amplias y cañadas delgaditas donde jugábamos comitiva y hacíamos candeladas, para llevarme a ese lugar con un nombre que sonaba a ciudad, a gente más avanzada. Nunca me he podido reponer del todo de ese trasplante abrupto y todavía tengo la sutil sensación de ser una versión contemporánea y masculina de Heidi.

|

|

Crecí, entre niños verriondos, a los que les daba pena llorar cuando se caían, que temían a los mayores y que no se metían en las conversaciones de los adultos, que iban a misa y estrenaban en Semana Santa, que sabían desde chiquitos que lo más importante en la vida era ser un verraco. "Este muchacho sí es un verraco", decía el papá cuando un niño se golpeaba y se hacía el que no le había dolido.

Y allá, en Envigado (vista de afuera, Medellín es el barrio principal de esa gran ciudad compuesta por Sabaneta, Caldas, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota, La Estrella e Itagüí. O sea que Medellín además de ser la capital de Antioquia es la capital de Medellín), oí hablar con admiración del primer "verraco": Mario Cacharrero. Era el año de 1976 y el nombre lo mencionó El Mellizo, hijo de un camionero de la esquina de mi casa, que con sus diez años se imponía pisando duro, mantenía un palillo en la boca y decía que él era como Mario Cacharrero. De El Mellizo oí por primera vez la palabra "mafioso". Decía que él era un "mafioso", como uno decía que era Supermán o el arquero de la selección Colombia. Y yo me imaginaba una especie de mago, pero con ruana en vez de capa, carriel en vez de maletín y con el poder de hacer aparecer y desaparecer cosas. Luego comprobé que era tal cual, pero de otro modo. Mario Cacharrero comerciaba con marihuana y ganaba cantidades inconmensurables de plata que le permitían hacer magia. Todo el mundo lo quería y lo respetaba. Quién en el mundo no quiere a los magos. Y quién en Medellín no quiere al que tenga plata.

Años más tarde conocí al otro gran verraco: Pablo Escobar. Pasaba por la casa en medio de una caravana de carros, siempre con un mundo de amigos más grandes que él, que se notaba que lo querían mucho porque no lo descuidaban un solo instante. A veces alguien decía: "Pablo Escobar está en la esquina de La Escuadra repartiendo plata" y el partido de fútbol se acababa y quedaba uno solo con el balón en mitad de la calle. Pablo fue al barrio a entregarnos una cancha de baloncesto sobre rodachines y tengo la imagen de él como un hombre muy amable dándole la mano al presidente de la acción comunal y diciéndonos: "Muchachos háganle pa'delante que ustedes son el futuro del país". Él era el presente de ese momento. A los amigos con los que yo jugaba en esa cancha, el futuro no les duró mucho.

A Pablo lo adoraban en todo Medellín: los alcaldes, los gobernadores, los políticos, los empresarios, los curas, toda la gente honesta y trabajadora y emprendedora. El sottovoce siempre ha dicho que un alcalde de Envigado, por ejemplo, era súper amigo de él y juntos formaron un organismo de seguridad para proteger a los habitantes del municipio. A los ciudadanos que ellos consideraban que le hacían mal a los otros ciudadanos los mandaban matar y los tiraban en Las Palmas o en las cañadas. Se llamaba Seguridad y Control y en esa época no atracaban a nadie en Envigado y casi ni bazuqueros había, a excepción de los hijos de las familias de los ciudadanos que mataban a los otros. Me acordé mucho de esa época hace año y medio cuando entré a la Alcaldía de Envigado y vi el cuadro de ese alcalde expuesto entre los próceres del municipio. No me pareció muy equitativo que los créditos de toda esa prosperidad y seguridad que consiguió Envigado en los últimos años se los llevara sólo el alcalde, teniendo en cuenta que Pablo aportó tanto.

De ahí para adelante y para atrás ha habido muchos verracos en Medellín. Y siempre habrá uno. Todos los hemos conocido. Son vecinos y familiares nuestros. Es una cosa del modo de ser de la ciudad. Como la obsesión por el trabajo, como la santidad de la cucha, como el desprecio a los débiles, como el aseo por encima de todo… y como esa rabia ciega y honda que siempre se ha confundido con un carácter fuerte. De hecho, para uno ser verraco tiene que tener mucha rabia. La rabia es el poder. Yo no sé de dónde surgió la primera rabia. Esa que fue creciendo geométricamente, diseminándose por la geografía, extendiéndose en el tiempo, filtrándose en la tierra, ramificándose en los árboles genealógicos, permeando los pliegues del cerebro y del alma de todas las personas, incluso de la gente que no tendría razones para tenerla y que ni siquiera sabe que la tiene.

La otra vez tomé un taxi en una estación del metro y el conductor estaba todo asustado porque venía de llevar al hospital a un compañero al que lo había mordido una rata. La rata había salido de la alcantarilla y, cuando cinco taxistas la persiguieron para matarla, no huyó como es costumbre sino que se les enfrentó mirándolos a través de unos ojos ensangrentados de odio que los hombres no se esperaban ni habían visto nunca. Saltó sobre el amigo del taxista, le hirió la cara y siguió retando a los demás, que escaparon aterrorizados pensando que habían visto al diablo en persona. La rata volvió a la alcantarilla lanzando chillidos. Mientras el taxista me contaba esa historia yo pensaba en toda la rabia que hay apresada en las alcantarillas. En la gente de Medellín y de su capital. En las alcantarillas de la mente. Y recordaba esa rabia escondida, tapada, contenida, que hierve en las cloacas y que tantas veces he percibido en la cara del que pide limosna, en el gesto del que la da, en la mirada de los muchachos de la esquina, en el rictus de los jubilados, en la voz de los taxistas, en los chismes de las viejitas, en el tono de los que hablan de política, en los chistes de los oficinistas, en las amonestaciones de las madres, en el silencio de los indígenas, en la genuflexión de la muchachas del servicio, en la mirada del subalterno, en el gesto del jefe, en el consejo del cura, en las palabras del periodista, en la voz del que protesta, en la firmeza del que calla y en los gestos más amables de la gente más buena… en las calles, en las oficinas, en el metro, en las fábricas, en la casas, en los rostros de los ricos, de los pobres, de la clase media. Pero también la he visto en el espejo, en la cara del que creció viendo todas esas rabias.

No hace mucho caminaba por una calle de Buenos Aires, Argentina, y en una esquina crucé mirando el semáforo peatonal en verde. Sentí el rugido de un bus a mis espaldas pero seguí impertérrito sabiendo que las señales de tránsito me daban la razón. Al llegar al otro lado escuché un pito fuerte e insistente. Giré y vi que el chofer había detenido el bus en media vía y sacaba la cabeza por la ventanilla para mirarme fijo mientras hacia esa típica señal argentina que consiste en juntar todos los dedos de la mano tocándose las yemas, apuntando hacia cielo y moviendo el conjunto abajo y arriba para expresar un mensaje claro: "boludo", "huevón". La persona que era yo y que había amanecido sonriente y plácida fue eliminada por ese gesto y abruptamente salió de mi alcantarilla un tipo que estaba viviendo en mí sin haberme avisado. Más que una persona era un punto chiquito, ciego e incandescente en el que se comprimía toda la rabia del mundo, pero a la colombiana, ligada a la idea de matar. El tipo que había en mí giró mi cuerpo y caminó como una bestia hacia el bus gesticulando y gritando: "¡Entonces qué gonorrea! ¿te vas a hacer matar o qué?" y mandándose las manos a la pretina de un pantalón en el que sólo reposaban unas cuantas monedas. Ese tipo de verdad quería matar al chofer, así el otro no fuera capaz de hacerlo. El bus arrancó despacio, el tráfico volvió a su cauce y el tipo de adentro mío desapareció abruptamente como había llegado, dejándome solo, sin energías y con espasmódicos rezagos de ira y vergüenza. Respiré hondo, traté de pensar un poco y en ese momento me di cuenta de que ser colombiano no es una nacionalidad sino una enfermedad mental. Y que ser antioqueño es estar enfermo y convencido de la sanidad de uno y de la enfermedad de los otros. Seguí caminando con ganas de llorar y de matar, sin querer hacer ninguna de las dos cosas y dándome cuenta que váyase para donde se vaya uno no puede dejar de ser de donde es.

A veces me preguntan: "¿A qué te viniste acá?", y yo sólo sé contestar: "A no estar allá". Una nena, un cobarde. Un tipo que se persigue delante de él. A veces pienso que no quisiera volver, que quisiera quedarme en otro lugar donde me aleje de mí. Y luego regresar. Volver cuando Medellín sea distinta, cuando haya cambiado, porque no tengo tanto arraigo ni tanto valor como para morir allí tratando de convertirla en lo que sueño. Pero una ciudad y un país también deberían permitir que las nenas y los débiles vivan en su territorio y busquen la felicidad a su manera. Me gustaría mucho que Medellín quedara en los otros lugares a donde me voy huyéndole. Pero que no fuera ella, que no fuera su aguardiente para pelear, ni sus caballos para ostentar, ni sus mujeres para mostrar, ni su prepotencia, ni su pujanza ni su verraquera. Que me dejara de chuzar tanto por dentro para poder quererla con toda esta rabia que le tengo.

|