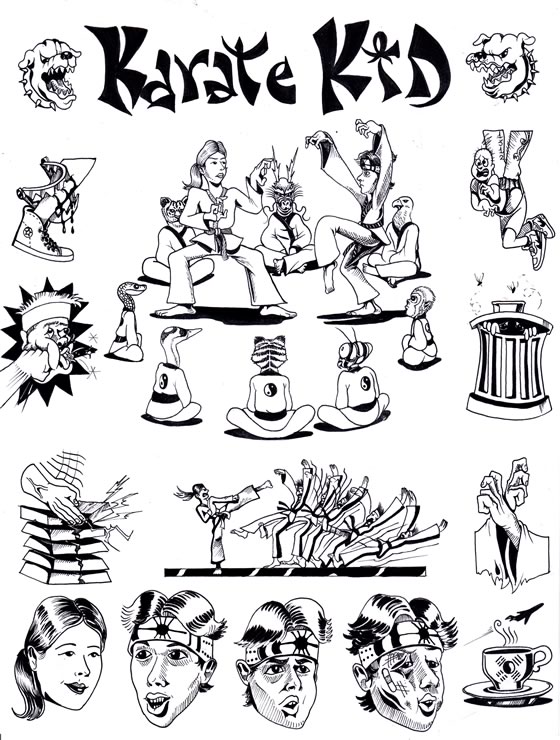

Karate Kid

Frank Báez. Ilustración de Nino

Creo que fui el único de mi generación que odió Karate Kid. Al contrario de mis amigos, que tenían la película grabada en vhs y la ponían a cada rato, yo apenas la disfrutaba. Tal vez se debía a que el protagonista se parecía a Carlitos, el vecino que me hacía bullying. Papá nos había apuntado a mi hermana y a mí en karate durante el boom de las artes marciales que provocó la película en Santo Domingo. No exagero. La academia de Miramar la abrieron una semana después de que pasaron Karate Kid en Teleantillas. Todo el mundo hablaba de la película. Los que sufrían bullying se identificaban con Daniel Larusso, el protagonista, pero lo absurdo era que en él también se reconocían los que lo hacían. De igual modo, resultaba raro que quisieran aprender karate en una academia, cuando lo que la película mostraba era que quienes asistían a una eran de hecho los abusadores. Cada vez que entraba un nuevo a la clase yo me preguntaba si venía porque sufría bullying o si era un abusador, o incluso si era víctima y verdugo, categoría a la que pertenecía la mayoría. En mi caso, me apuntaron porque era víctima. Bueno, también porque a papá le encantaba el taekwondo y quería que mi hermana y yo aprendiéramos. Pero sobre todo porque era víctima.

Dirigida por John G. Avildsen y protagonizada por Ralp Macchio y Pat Morita, Karate Kid fue uno de los éxitos comerciales de los ochenta. El filme relata la manera en que el adolescente Daniel Larusso se muda de New Jersey e intenta adaptarse con su madre soltera a la costa oeste de los Estados Unidos. Su primera noche en la ciudad, Daniel coquetea con una porrista rubia de clase alta y termina peleando con el exnovio de ella, un chico de nombre Johnny, aprendiz de karate, quien junto a sus compinches se dedica en lo adelante a acosar al forastero. Tras varias agresiones, Daniel es auxiliado por el conserje de su condominio, el viejito japonés, Míster Miyagi, que le enseñará los misterios del karate sirviéndose de las tareas domésticas. Así vemos escenas en que el protagonista encera carros antiguos y pinta cercas, labores que en un principio no parecen guardar relación con el karate, pero a medida que avanza la película notamos su eficacia. Gracias a los entrenamientos de Míster Miyagi, Daniel logra vencer a Johnny en un torneo de karate, es coronado campeón y se queda con la porrista rubia. La moraleja de esta película confirmaba uno de los eslóganes más recurrentes de Hollywood: con trabajo y dedicación, el débil se impone al fuerte. Lo que hizo que una gran audiencia que necesitaba saber que era posible superar el bullying conectara con la película. Pero en la vida real esto no sucedía.

En mi caso, el acoso empezó cuando yo tenía ocho y mi tío se alistó en el ejército. Mi tío era un gigante, medía seis pies cinco pulgadas y jugaba de centro en el equipo de básquet. Compartíamos una habitación tan pequeña que él debía dormir en una de esas camas sánduche que todas las mañanas guardaba en el clóset. Casi no cabía en la cama y las piernas le colgaban fuera, por lo que, si me venían ganas de ir al baño de noche, tenía que cruzar con cuidado para no chocar con él y despertarlo. Dada su imponente presencia, ninguno de los abusadores se atrevía a ponerme un dedo encima. Ante esos niños que les bajaban los pantalones en las esquinas, que eran lanzados a los tanques de basura o a los que les caían a pelotazos, yo era un privilegiado.

Sin embargo, a las pocas semanas de la partida de mi tío, sufrí mi primer acoso. Retornaba de comprarle una Marlboro a papá, cuando me topé con Carlitos, que paseaba a su dóberman. No es que fuera la primera vez, ya que siempre que me los topaba el perro me ladraba y Carlitos payaseaba con que soltaba la cadena, pero esa tarde no hizo el amague, sencillamente la soltó y el dóberman se abalanzó hacia mí y me mordió la pierna derecha. Creo que me la hubiera arrancado si no me hubiese escabullido. Mis padres notaron inmediatamente mis lagrimones, la sangre goteando y la herida, soltaron lo que tenían agarrado y arrancamos para emergencias. Mientras era atendido, ellos fueron a la casa de Carlitos para averiguar si el perro estaba vacunado contra la rabia. En caso de que no lo estuviera, tendrían que puyarme con una inyección gigantesca en el ombligo. La mamá de Carlitos no estaba segura de las vacunas y el doctor me inyectó por si las moscas, aunque no en el ombligo como me habían advertido, sino en un hombro.

Tanto para mis padres como para la madre de Carlitos se trató de un accidente. De hecho, los padres nunca solían darse cuenta del bullying. Los abusadores de mi barrio rara vez golpeaban en la cara, ya que eso podía dejar marcas y los adultos se podían enterar de lo sucedido y denunciarlos. Por lo general teníamos morados, cicatrices y quemaduras en las partes menos visibles del cuerpo. Hasta una noche en que llegué sangrando por la nariz. Me habían golpeado en la cara sin querer. Eso mismo les conté a mis padres mientras me curaban.

—Eso fue queriendo —insistió mamá.

Tan pronto detuvieron la hemorragia, papá trajo de su biblioteca algunos de sus libros de artes marciales. Hasta me enseñó algunas técnicas de patadas y bloqueos para servirme de ellas cuando me enfrentara a los agresores, pero solo contribuyeron a que me atacaran con más saña. Una noche regresé cojeando, y se decidió que me apuntarían en clases de karate. No solo me inscribieron a mí, sino también a mi hermana. Que ella me acompañara a las clases de karate les daría ideas a los abusadores para nuevos insultos. Cuando uno sufre de bullying suele analizar todas estas cosas. Ahora bien, quien estaba realmente molesta era mi hermana, que en vez de karate quería que la apuntaran en clases de manejo. Antes de que mi tío se alistara en el ejército, le había estado enseñando a escondidas. Pero la decisión estaba tomada, y el lunes mamá se apareció con dos kimonos.

La academia estaba ubicada en el segundo piso del club Miramar y consistía en un amplio salón que tenía las paredes cuarteadas, las ventanas desvencijadas y el techo descascarado. Desde la calle se oían los gritos de los estudiantes. Hacían fila para patear una placa de radiografía que el sensei les tendía. Las buenas patadas le sacaban los mejores sonidos. Al asomarme me ocurrió lo mismo que a Daniel Larusso cuando entra en la academia de los Cobra Kai con la intención de apuntarse y se topa con que los estudiantes son aquellos que lo acosaban. De pie en la fila, aguardando su turno para patear la radiografía, estaba Carlitos y, tras él, los demás abusadores. Ya no había marcha atrás.

Calculé que tenía dos posibilidades. La primera era que los abusadores se cansaran de acosarme, pero a medida que pasaban los días los insultos y los empujones incrementaban. La segunda era que el sensei intercediera por mí. Una vez comentó que el taekwondo era un arte espiritual y que el practicante nunca debía abusar de los más débiles. Aquello me infundió esperanzas y hasta pensé que se había dado cuenta de lo que sucedía, pero nunca volvió a traer el tema a colación. No era muy común que se despachara con un discurso de motivación o dijera cosas zen a la manera de Míster Miyagi. Se conocía bien. Sabía que no era un buen orador y que su fuerte estaba en su destreza física. Solía explicarnos las cosas con ejemplos concretos. Una vez colocó una pila de ladrillos en medio del salón y se agachó con los ojos cerrados por unos minutos hasta que llegase el momento adecuado para asestar el golpe. Cuando logró el grado más alto de concentración y de expectativa de parte nuestra, profirió un grito, luego lanzó un golpe e hizo puré los ladrillos. Era como una escena de Karate Kid.

Las clases de taekwondo las daban los martes y los jueves de seis de la tarde a ocho de la noche. Ya que el sensei llegaba con quince minutos de antelación, solía regañar y castigar a los impuntuales con lagartijas y abdominales. Cuando estaba de mal humor los obligaba a darle cien vueltas a la cancha de básquet. En las clases se la pasaba gritando los números en coreano. Arrancábamos con ejercicios de calentamiento y de ahí pasábamos a los golpes, los bloqueos y las patadas. Tras esto, nos dividíamos en grupos y ensayábamos las catas, que, según lo que decía uno de los libros de papá —que este había consultado cuando le pregunté por la etimología de la palabra cata—, eran secuencias de ataques y de bloqueos que los estudiantes llevaban a cabo como si se tratase de ballet. Al final nos sentábamos formando un círculo y el sensei nos aconsejaba sobre las catas o les indicaba a dos alumnos que se pusieran de pie para pelear. Podía ser una hembra contra un varón o alguien de mayor edad contra uno más joven. En la academia no había distinción entre género, edad o experiencia. Cada vez que me tocaba el turno era con alguien más avanzado que me llevaba por lo menos una cabeza. Sin embargo, el tamaño, el sexo o el color del cinturón no garantizaban siempre el triunfo. Había alguien que tenía poco tiempo y nadie lograba vencer. Por más que se esforzaran y se sirvieran de técnicas sofisticadas eran derrotados. Esa persona enérgica que se mantenía invicta era mi hermana.

Carlitos fue la primera persona con quien mi hermana peleó. No es que yo temiera que le pasara algo a mi hermana. Para empezar, ella era mucho más alta que yo y del mismo tamaño que Carlitos. Y no solo eso: era tremenda deportista y cuando se quillaba tenía un carácter con el que pocos podían lidiar. Pero Carlitos era Carlitos, y yo le tenía terror. En una de las clases le pidió al sensei que me pusiera a pelear con él. De ahí en adelante, al sensei se le metió eso en la cabeza y siempre que me tocaba pelear era con Carlitos. La última vez que peleamos me noqueó. Bueno, en realidad fue culpa mía. Sucede que por esos días hacía mucho calor, y yo con tal de que no me diera sed en la clase me había tomado varios vasos de agua. Por lo que ese jueves estaba abombado. Así que cuando el sensei dijo que me tocaba pelear con Carlitos, quise contestarle que no podía, pero nunca nadie le había dicho algo semejante, así que, resignado, me cuadré y esperé a que Carlitos me derribara con la patada de la grulla, esa que Daniel Larusso hace al final de Karate Kid y que el sensei había prohibido en clase. Sin embargo, no se animó por esa y me propinó una patada baja donde menos lo esperaba: en la boca del estómago. De milagro no vomité. Quedé privado por veinte minutos, rodeado de los estudiantes e inmune a sus burlas y a los gritos del sensei y de mi hermana que insistían en que me levantara. Cuando el sensei se percató de que el asunto iba en serio, suspendió la clase y le pidió a mi hermana que fuera en busca de mi madre, pero por miedo al escarnio y a que me apodaran el Mamita, desde el suelo les grité: “No”, y reuní todas mis fuerzas para ponerme de pie. Por sugerencia del sensei di unos saltitos, hasta que el dolor y la molestia fueron cediendo.

Ahora mi hermana lo enfrentaría. Ahí estaban en el centro. Primero hicieron una reverencia al sensei y luego entre ellos. Entonces, se cuadraron y empezaron a combatir. La cosa es que mi hermana no le dio tiempo a Carlitos ni de respirar: le propinó una patada frontal que lo llevó al piso. Cuando este se levantó para seguir, el sensei le dijo que se sentara y llamó a otro para que combatiera en su lugar. Carlitos se quilló tanto que le dio un puñetazo a la pared, actitud que molestó al sensei, que lo enfrentó y le ordenó hacer veinte lagartijas en el acto y que luego fuera a darle cien vueltas a la cancha. Esto puso como el diablo a Carlitos, que bajó las escaleras voceando malas palabras. Los siguientes días se la pasó merodeando por mi casa con la intención de desquitarse de la derrota que le había infligido mi hermana, pero como ya había visto eso venir, me la pasaba trancado, viendo la programación entera de muñequitos de Telesistema. En cuanto a mi hermana, seguía venciendo a todos en la academia y el sensei juró que la llevaría a un campeonato a fin de mes. Al principio, nos decíamos que la estaba allantando, ya que mi hermana llevaba en la academia dos meses y apenas era cinturón blanco. Pero un día el sensei llegó con un afiche del torneo de taekwondo que celebrarían en el club Los Prados donde la academia Miramar estaba incluida.

El torneo se realizó un sábado en el gimnasio de tabloncillo del club Los Prados que adecuaron para la ocasión. La mayoría de los estudiantes, sobre todo Carlitos y sus secuaces, no paraban de relacionar este campeonato con el que aparece al final de Karate Kid. En realidad, era como si los organizadores hubieran estudiado esas escenas de la película de John G. Avildsen y tratasen de imitar el decorado. A la mayoría nos vencieron en la primera ronda. A mí, por ejemplo, me descalificaron por un golpe bajo que propiné a un pecoso de Naco. Pero mi hermana y Carlitos avanzaban a la semifinal. Cuando Carlitos perdió por un punto, cayó de rodillas y soltó un bramido. El sensei fue a levantarlo, pero él se puso de pie solo y del pique pateó una silla plegable de hierro. Mi hermana, en cambio, había llegado a la final en la categoría femenina. No comprendo cómo mi hermana combatía con cinturones azules, cuando ni siquiera tenía un cinturón. ¿La habría apuntado en esa categoría nuestro sensei y luego alegado que había extraviado el cinturón? Quién sabe. En Karate Kid, Míster Miyagi se roba un cinturón negro para que Daniel lo use en la competición, por lo que si en la película que todo el mundo admiraba eso era posible, de seguro que en la realidad nadie lo reprocharía. Además, dadas las patadas y la destreza que mostraba mi hermana, ninguno de los jueces dudaría de que tuviese un cinturón menor que el azul.

Su última rival fue una morena con trencitas del club Los Prados a la que todos los locales apoyaban. A pesar de que un grupito entusiasmábamos a mi hermana, había algunos envidiosos como Carlitos que se habían puesto del lado de los locales y que vitoreaban a la morena. De pronto las muchachas se alinearon en el centro, todas las cabezas se centraron en ellas y se hizo un silencio tal que era posible escuchar sus golpes y sus gruñidos. Fue una pelea intensa. Al final, cuando el sensei de la morena pidió un break, todos estábamos comiéndonos las uñas. En una esquina mi hermana recibía instrucciones de nuestro sensei. Cuando dieron la señal, no lo pensó dos veces y le propinó una patada circular a la morena que la dejó noqueada. Con esa ganó. Recuerdo el júbilo: tiramos al aire lo que teníamos en las manos y corrimos a abrazarla. Luego el sensei le entregó el trofeo, se la subió a los hombros y así nos la llevamos hasta los camerinos.

Tras la victoria de mi hermana, Carlitos empezó a faltar a clases hasta que no volvió más. Recuerdo la última vez que asistió. Estábamos haciendo lagartijas, cuando de repente, como impulsado por una fuerza misteriosa, se levantó y sin hacerle caso al sensei se largó. Por esos días repitieron por Teleantillas Karate Kid y yo comprobé lo mucho que Carlitos se parecía a Daniel Larusso. Imitaba su sonrisa, sus gestos, su corte de pelo, su ropa, su forma de patear la pelota, y hasta se ponía un pañuelo alrededor de la cabeza cuando paseaba en su bici. Me sorprendió que al principio de la película Daniel y su madre emprendieran un viaje en carro de New Jersey a Los Angeles. Carlitos haría lo mismo con su madre, pero en vez de un carro se irían en un avión y en vez de salir de New Jersey aterrizarían allá provenientes de Santo Domingo. Mientras en la película los niños del barrio salen a despedir a Daniel, de Carlitos nadie se despidió.

Nos sacaron de taekwondo cuando el sensei anunció que aumentaría la tarifa mensual. A mi hermana, que había llegado hasta el cinturón verde y que siguió triunfando en el circuito de taekwondo, le dio lo mismo. A mí ni se diga. El aumento de la tarifa se debía a que, a falta de una buena secuela de Karate Kid, los muchachos habían perdido el interés por el karate y retornaron a sus vidas sedentarias que consistían en sentarse por horas a punchar los controles de sus nintendos y sus ataris. A principios de los noventa la academia de Miramar cerró sus puertas. Nunca volví a ver al sensei. Pero papá sí. Lo vio en La Cafetera de El Conde donde fue una mañana a desayunar. Tras tomar asiento en una de las mesas del fondo se dio cuenta de que el hombre que atendía a unos clientes en la barra era el sensei. En vez de su kimono y su cinturón negro tercer dan, tenía puesto un delantal. Con esas manos que habían destrozado tablas y ladrillos les ponía tomate, queso y lechugas a los derretidos. Decidió ir a saludarlo tan pronto terminara de leer un artículo del periódico. Al parecer en ese momento había cambio de turno, porque cuando volvió la mirada hacia la barra el sensei ya no estaba.

*Este texto hace parte de la colección de crónicas Lo que trajo el mar, publicada por Laguna libros.

Lo que trajo el mar

Frank Báez

Laguna Libros

2020