Un juego de distancias

Sergio Gutiérrez Negrón. Ilustración: Elizabeth Builes

Ya antes nos habíamos cuestionado si debíamos haber venido a Cuba, pero esa fue la primera vez que lo hicimos desde que aterrizamos en La Habana y la que anunció los arrepentimientos posteriores. Era miércoles, 20 de septiembre, nuestra cuarta mañana en la ciudad. Desayunábamos, como siempre, en la casa particular en la que nos estábamos quedando. A diferencia de los primeros días, en los que habíamos escuchado la radio mientras nos pasábamos el pan y la mantequilla, esa mañana el dueño de la casa había encendido el televisor y sintonizado el noticiario mañanero. En algún momento entre nuestra segunda taza de café y la llegada de Gloria y Alejandra, las dos escritoras bogotanas que se quedaban en la habitación del lado, el meteorólogo de la estación comenzó a hacer un repaso del estado del archipiélago caribeño tras los recientes embates del huracán Irma.

El meteorólogo repasó muchas de las cosas que habíamos visto al llegar: una Habana en la que el malecón estaba inhabilitado porque las olas huracanadas habían minado sus cimientos; en la que toda la vegetación estaba deshecha por el agua salada; en la que la gente aún estaba en modo de supervivencia y donde al final de cada esquina habían levantado comederos en los que la gente del barrio podía conseguir un plato de arroz, con un poco de frijoles y pollo frito, todos cocinados con harto aceite, y así devolverle algo de normalidad a su día a día. Luego, tras reportar sobre las islas que habían sido totalmente arrasadas, el hombre pasó a hablar de otro huracán, María, del que Juanluis y yo habíamos escuchado justo la noche antes de abordar nuestro vuelo y por el que originalmente habíamos dudado partir. Tras mostrar los itinerarios hipotéticos de María vis a vis Cuba, el hombre enfocó una imagen que representaba la ruta en curso del temporal. Con algo de alivio, comentó que según parecía Cuba saldría ilesa. El dueño de la casa exhaló y celebró, porque una tormenta de esa fuerza, según él, terminaría por sepultar la ciudad en la que nos encontrábamos. Todos sonreímos y volvimos a mirar el pronóstico, según el cual, en esa precisa mañana, María partiría a Puerto Rico justo por la mismísima mitad.

Juanluis y yo nos quedamos callados y, tras las noticias, Gloria y Alejandra expresaron, de algún modo, su preocupación. No recuerdo los detalles, pero imagino que Juanluis les habrá respondido con un comentario indeciso y pesimista, y que yo le habré seguido con uno más liviano, intentando evitar tomar una posición, como suelo hacer.

Poco después compramos tarjetas de internet en el Hotel Presidente y nos separamos frente a nuestros dispositivos con la esperanza de saber un poco más, de confirmar que familiares y amigos estuvieran preparados. Muy pronto, sin embargo, Juanluis y yo fuimos expulsados del mundo virtual por la ausencia de respuesta puertorriqueña. No lográbamos contactarnos con nadie, aunque sí actualizar los mapas en los que vimos cómo María, ese huracán categoría cinco que hizo histórica esa semana parteaguas, disminuyó su velocidad al tocar tierra, aunque no su fuerza, dándoles más tiempo a sus despojos.

Fue entonces cuando Juanluis dijo que quizás venir a Cuba fue una mala idea. El “quizás” desapareció mientras progresó el día, y luego la semana, y en su lugar se asentó la certeza de que se tomó la decisión incorrecta, y de que esa decisión representaba un fallo moral de nuestra parte. Yo lo negué al principio porque soy lento en arrepentirme. Luego, lo negué porque me avergonzaba no haber visto el peligro que prometía el huracán con la claridad de Juanluis.

Vinimos a Cuba para participar, durante toda la semana, de la cuarta edición de Casa Tomada, un encuentro de jóvenes escritores, artistas y activistas en la Casa de las Américas. Vinimos a Cuba, sí, porque siempre habíamos querido hacerlo y porque admirábamos la institución, y porque los dos creemos en que, más allá de las categorías, hay una literatura latinoamericana realmente existente y que esta se funda en encuentros como aquel y en intercambios de libros más allá de los parámetros de las redes comerciales de distribución. Sí, esa es la justificación literaria, crítica. Pero también vinimos a Cuba porque una década atrás, durante nuestros años universitarios, Juanluis y yo fuimos uña y mugre. Vinimos porque no nos habíamos visto desde hacía un año, y porque llevábamos más de ocho, desde que yo emigré a los Estados Unidos, distanciándonos. Vinimos a Cuba a intentar refundar una amistad que, como el evento mismo Casa Tomada, se forjó a partir de conversaciones sobre literatura, libros, y azar.

El sábado antes de salir, sin embargo, casi se anuló la posibilidad del reencuentro. Juanluis me había escrito preguntándome si el programa en la Casa de las Américas seguía en pie, y si tomaría el vuelo la mañana siguiente. Por un lado, según sabíamos, el huracán Irma le había pegado duro a la Casa. A duras penas nos habíamos podido contactar con Lorena Sánchez, la responsable de juntarnos. Por el otro, aunque Irma apenas tocó a Puerto Rico, había hecho estragos en la distribución de luz eléctrica. En Cupey, donde vive Juanluis, aún no la habían restablecido y llevaba días con el refrigerador vacío y viviendo a fuerza de quinqué y comida enlatada. Titubeé, pero le respondí, desde la comodidad de mi casa en el medio oeste estadounidense, que sin duda iría. Antes de enviar el mensaje lo releí y me aseguré de que mi respuesta fuera firme, a pesar de la ansiedad que se asomaba. Me detuve un segundo y le pregunté: “¿Y tú?”. Me respondió una hora después. Dijo que sí, que nos veríamos allá.

Esperé a Juanluis en el aeropuerto habanero casi dos horas. Por un momento temí que se hubiera arrepentido a última hora, y cuando ya casi perdía la paciencia lo vi salir desde el otro extremo, por entre familias llorosas. De ahí en adelante, nuestros días en La Habana, antes del embate de María a Puerto Rico, fueron un largo sueño y hablar sobre ellos sería posible solo haciendo un inventario de nombres que, en cuestión de horas, se cargaron de cariño. Ponerlos en papel sería reducirlos a burocracia.

Pero entonces un rudo despertar llamado María, el primer periodo de silencio, y luego la información a borbotones. La Habana se agriaba rápidamente cuando leíamos de la destrucción rendida por la tormenta, de familiares que sufrían, de un lugar al cual repentina y violentamente le habían recordado su caribeñidad. Poco a poco se hizo evidente que regresar a la isla sería imposible, y Juanluis muy pronto se temió varado o en Cuba o en algún lugar de los Estados Unidos. Horas después confirmaría ese miedo, y se enteraría de que no podría regresar a Puerto Rico por al menos una o dos semanas.

Obviamente seguíamos envueltos en el programa de la Casa de las Américas. Entre los invitados hablábamos, escribíamos, discutíamos. Nos reíamos, cantábamos y fiesteábamos. Pero en el fondo, ahí presente, como un fantasma, estaba el huracán y en el momento que lo reconocíamos rápidamente carcomía la situación. Despacito, este embate sacó a flote las diferencias entre Juanluis y yo.

Siempre habíamos tenido disposiciones distintas, pero a través de los años habíamos sido capaces de trascenderlas. Sin embargo, allí en Cuba, a veces, ante la angustia que sufría mi amigo, yo era incapaz de empatizar, de compartir su pena, su sentimiento de culpa, su arrepentimiento. Yo también estaba preocupado. Después de todo, mi familia y muchos amigos estaban allá y no había escuchado de ellos desde el embate. También me dolía la isla y hondo. Sin embargo, si toda mi vida se me ha hecho muy fácil distanciarme del presente, los ocho años fuera de la isla me han hecho un experto en el desapego. Para bien o para mal, compartimenté ese pedazo archipelágico de mí, y lo aislé de mi mente. Al mismo tiempo, como por reflejo y en contra de mi voluntad, me vi desplegando esa capacidad de alejamiento de quien era —¿o fue?— mi mejor amigo. Es cierto que intentaba hacer sentir mejor a Juanluis, que le decía las cosas que creo que debí decir, pero por alguna razón sentía como si no fuera capaz de sintonizar sus penas, como si todas mis palabras fueran cortesía.

Vinimos a Cuba para estar más cerca y resultó que, de repente, debido a la brutal contingencia de un fenómeno atmosférico, nos hallábamos más lejos que nunca. La verdad era que por más que entendiera su situación y la de nuestra isla, la certeza de que tras salir de La Habana yo regresaría a mi casa sin ningún problema y de que allí encontraría a mi esposa a salvo y todas mis comodidades terminaba minando, a mi pesar, cualquier empatía, como si solidarizarme radicalmente con el otro —incluyendo al otro querido— me fuese imposible. A él, sin embargo, le esperaban dos semanas de inestabilidad, y luego quién sabe cuántos meses de incertidumbre, de verse en un país imposible de reconocer, y en el que a penas se puede sobrevivir.

Cuando comencé a escribir esta crónica, a un mes del huracán, no mucho había cambiado en la isla, con excepción de que el impulso inicial de supervivencia y solidaridad que llevó a la gente a ayudarse y a reconstruir ante la ausencia y el colapso del gobierno comenzaba a darle paso a la angustia y al cinismo. Juanluis y yo nos escribíamos a diario, pero con cada mensaje intercambiado y cada día que pasaba, tenía menos verdades que responderle. Expresaba mi apoyo, mi simpatía, mi ira ante la ineficiencia gubernamental, claro. Pero ya, de tanto repetirlas, mis respuestas comenzaban a sonar, hasta para mí, a relleno. Poco a poco se afianzó la realidad de que no tenía la menor idea de cómo se vivía en esa isla, cada vez más lejana.

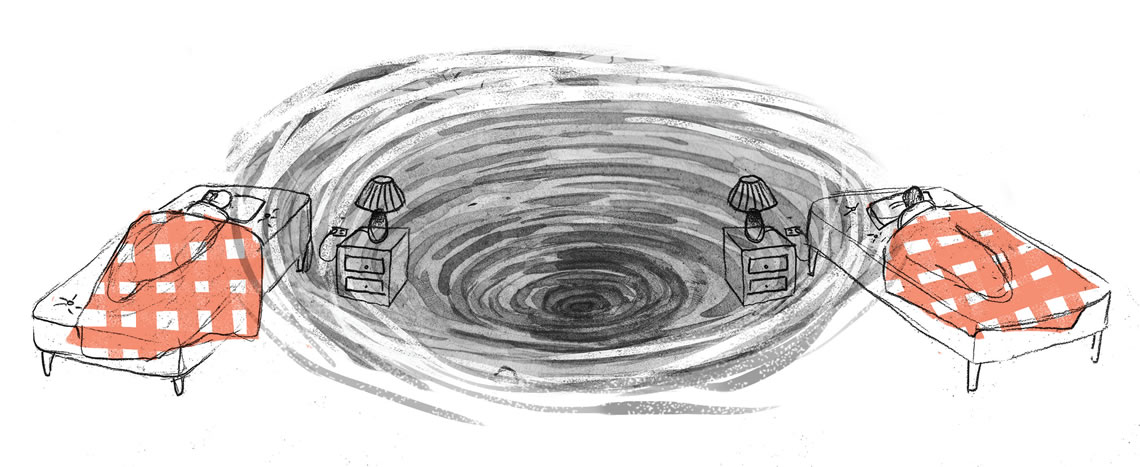

Una de las últimas noches en La Habana, Juanluis y yo regresamos tarde al cuarto que compartíamos y cada uno se acostó en su cama en silencio. Creo que los dos nos hicimos los dormidos, para no tener que hablar. Estoy casi seguro de que fue en ese momento que me levanté, fui al baño con mi cuaderno, encendí la luz, y anoté que quizás era eso la amistad, ese creer ciegamente que se puede sobrevivir al juego de distancias y hacer todo lo posible por lograrlo. O, quizás, es eso y algo más, es intentar ganar ese juego sabiendo que, tarde o temprano, es imposible hacerlo.