La mata que cobra

Carolina Gutiérrez. Ilustraciones: Tobías Arboleda.

Con la colaboración de Anna Joseph.

Nací en Cumbitara, Nariño, en 1954. Más o menos a los cuatro años mis papás me llevaron a Puerto Caicedo (Putumayo) y ahí nos dieron una posadita. Luego nos fuimos a unos terrenos baldíos. Éramos cinco hermanos: tres mujeres y dos varones.

Estudié hasta quinto no más. En esa época uno tenía que estar en la casa cocinando, mirando los animales, haciéndoles la comida a los trabajadores. Se sembraba mucho arroz y maíz. Mis padres criaban marranos y cuando se necesitaba carne la traíamos del monte. Pescado sí había. Y para la manteca se mataba el marrano, se fritaba y se echaba la grasa en unas ollas. Éramos bien pobres, teníamos que andar descalzos. Mi madre murió y todavía andaba descalza…

Cuando tenía catorce años una señora le dijo a mi mami: “¿Por qué no me deja a su hija para llevármela para Venezuela?”. La señora ya me había buscado a mí y me había dicho, “allá usted va a andar bien calzada, va a tener plata, va a comprar buena ropa. Usted está muy bonita. Usted está muy joven”. Y eso me ilusionó.

Entonces me fui con la señora para Venezuela. Viajamos muchísimo: primero a Pasto, luego a Cali, después a Bogotá. Y los nervios empezaron a atacarme. Hasta me enfermé: se me hinchó una muela, se me hincharon los pies. Yo era una campesinita ahí toda llena de nervios, ¿no? Nunca había mirado unas ciudades tan inmensas… En fin…

Llegamos a Puerto Santander, en la frontera con Venezuela, paramos en una cantina y empecé a ver algo sospechoso.

Una señora me dijo: “Quédese conmigo, niña. Quédese conmigo”. Yo no me recuerdo bien como eran las palabritas de ella pero sí era convencedora. Yo le dije que no porque me imaginé que era para prostituirme. La señora que me había llevado se enojó y me dejó botada. Di muchas vueltas y trabajé en varias casas de familia hasta que conocí a la señora Dulci, Dulce María, algo así, y a su esposo que era muy educado.

Llegué donde la señora Dulci y allá pasé como seis años. Fue como encontrar una familia muy hermosa. Me trataron muy bien. Todos lloramos cuando decidí regresarme; eso fue una fiesta de lágrimas porque ellos no querían que me viniera, pero mi madre estaba sufriendo sin mí.

Esa fue mi juventud.

Volví a la casa de mi mamá y todo estaba bien. De ahí me fui para Teteyé (Puerto Asís) donde estaban mis hermanos y mi papá. Me puse a cocinarles a unos paisas que eran aserradores; los paisas son resabiaditos, les gustan las arepitas y todo eso. Duré como un año en ese monte y allá me enamoré de un señor que tenía cuarenta años. Yo tenía más de veinte. Él no era motosierrista, él era el que daba plata pa que sacaran la madera, luego la cogía y la transportaba pa otra parte. Transportaba cedro, comino amarillo, todas esas maderas con las que se trafica. Por eso él era un traficante de madera, ¿no?

Volví a la casa de mi mamá y todo estaba bien. De ahí me fui para Teteyé (Puerto Asís) donde estaban mis hermanos y mi papá. Me puse a cocinarles a unos paisas que eran aserradores; los paisas son resabiaditos, les gustan las arepitas y todo eso. Duré como un año en ese monte y allá me enamoré de un señor que tenía cuarenta años. Yo tenía más de veinte. Él no era motosierrista, él era el que daba plata pa que sacaran la madera, luego la cogía y la transportaba pa otra parte. Transportaba cedro, comino amarillo, todas esas maderas con las que se trafica. Por eso él era un traficante de madera, ¿no?

Ese fue mi primer amor. Cuando se acabó sí me dio duro pero pasó. Luego me enamoré de otro y ese sí me rompió la cabeza. Era un muchacho joven, recién había venido del ejército, en fin, me enrolé con él. Me fui para Florencia porque él era de allá. Quedé embarazada, tuve un hijo varón y como al año y medio volví a quedar embarazada. Estábamos pagando arriendo pero escuchamos de una invasión y nos fuimos para allá. Yo templé un plástico y dije: “De aquí no me voy”. Ahí nació la niña.

Él resultó ser muy machista. Una vez fui a visitar a mi mamá. Llevaba un mes lejos cuando llamé a una vecina a preguntarle por él y la vecina me respondió: “Pues le voy a decir la verdad. A los ocho días de usted haberse ido, el vecino ya llevó a otra”. Yo ya venía mirando que él tenía algo raro, que podía ser otra mujer. Pero lo que de verdad me preocupaba era la casa, que era mía y de mis hijos. A los dos meses volví a llamar y la misma vecina me dio la noticia de que él había muerto en un accidente en Neiva; era mecánico. Yo estaba en ese dolor de la muerte de él, cuando se me murió la niña de una fiebre. Tenía cuatro meses. ¡Dios mío! ¡Qué dolor! Nunca volví a Florencia.

Regresé a los aserríos, a San Miguel. Cuando regresé ya encontré coca, coca caucana. Eran finales de los años setenta. Mis hermanos estaban trabajando allá. Y como yo no tenía de dónde ganar plata, y andaba con mi hijo, entonces me fui para donde ellos.

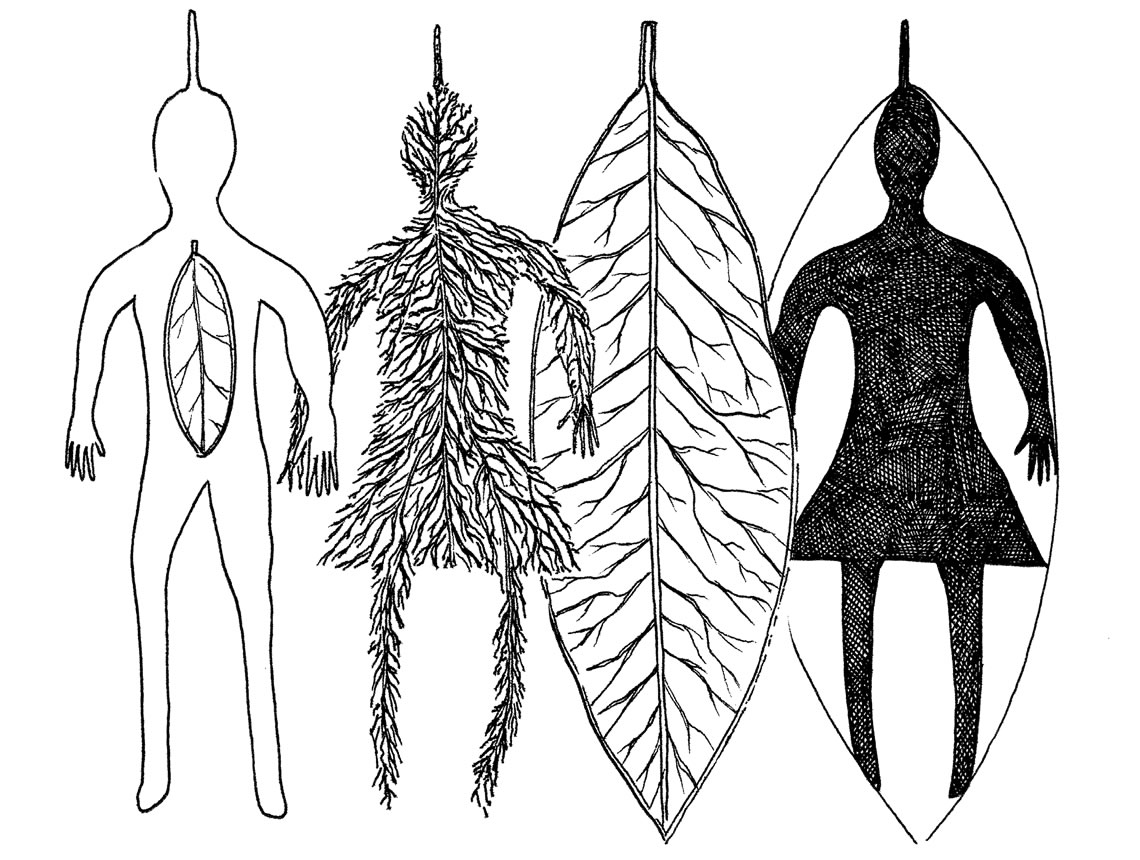

Esa coca se cosechaba hojita por hojita. Nos pagaban por arrobas. Un hermano mío empezó a llevarse algunas pepitas para hacer semilleros y nosotros también, pero nos tocaba robárnoslas porque eso estaba prohibido. Ya estaba empezando a propagarse la coca. Los cosecheros se iban llevando de a dos y tres pepitas, que eran benditas, y todo el mundo empezó a tener su semillerito con cinco o seis maticas.

Esa caucana iba muy rápido: florecía, producía la semilla y los pájaros se la comían y la regaban. Uno la iba sacando y trasplantando. Así se propagó la coca. Todo el mundo empezó a cultivarla y a transportarla, y de un momento a otro ya había un aeropuerto a donde llegaban las avionetas para llevársela. En esa época había un señor que le decían Muerto Parado, y otros señores que no recuerdo los nombres. Eran los mafiosos, ¿no?

Más o menos a mediados de los ochenta llegó la mata de coca peruana, que era mejor. Porque la caucana si no estaba bien hecha le daba a usted una especie de goma, como el chicle, en cambio la peruana le daba harinita. Esa era la mejor.

Así empezó todo el mundo con la coca. Nos daba plata para vestirnos, para darles el estudio a nuestros hijos, para movilizarnos, para la remesa, para tener animalitos, y tantas cosas que ¡Dios! Pero así mismo los mafiosos grandes empezaron a comprar más armas, más armas, a combatir los unos con los otros. Y empezó la guerrilla de las Farc a involucrarse. Con el tiempo ellos eran los que cuidaban a los grandes mafiosos.

Por esa época yo me conseguí un muchacho y quedé embarazada. Tenía seis meses cuando él me dijo: “Mija, me voy a raspar. A usted no le faltan sino poquitos meses pa la dieta y para tener la bebé. Tengo que conseguir para darle todo a mi hija”. Se fue y nunca volvió. Lo desapareció la guerrilla que porque supuestamente hacía parte de Los Masetos (un grupo paramilitar).

En San Miguel estaban en guerra. Los narcotraficantes habían llevado a Los Masetos para que los cuidaran, y ese grupo llegó matando a los guerrilleros. Andaban vestidos como si fueran soldados: con camisetas negras, camuflados, y armados hasta los codos, se puede decir. Los Masetos empezaron a recoger jóvenes del Ecuador para que trabajaran con ellos, y les prometían buena plata porque estaban patrocinados por los mafiosos. ¡Había plata como un berraco! Las avionetas llegaban cargadas de bultos y bultos de plata, y se llevaban la mercancía. Cuando hacía mucho calor empezaba a apestar a plata.

Pero Los Masetos no solo mataban a guerrilleros. También empezaron a matar a los civiles. Si les robaban, los mataban; si eran viciosos, los mataban... Por ejemplo: si nosotros hubiéramos robado un bulto de plata nos hubieran matado, ¿cierto? Bueno, así era. Ellos los mataban así, mire: le sacaban presa por presa a la persona, le mochaban la cabeza de último y se la colocaban encima. Una vez fuimos a recoger a un vecino para enterrarlo y estaba así. Por eso yo digo que ellos lo hacían de esa manera, y luego los tiraban al río. Eso fue lo que se vio en la guerra por la coca, por la madera y todas esas cosas. Una vez hubo un combate muy berraco y la guerrilla mató a muchos de Los Masetos. Mataron al Seis, que era el mandón de ahí. Entonces la guerrilla volvió al mando y quemó casi todos los cristalizaderos. Ahí se acabó buena parte del negocio del narcotráfico.

Años más tarde construí mi ranchito en Teteyé. Estaban empezando los noventa. Ahí ya tenía a mis dos niños, al niño que traje de Florencia y a la niña; también tenía a mi papá en la vereda Santa Isabel. Yo iba, le llevaba la remesa y limpiaba un cultivo que sembrábamos con él. Seguíamos con la coca porque era la única que nos producía. Nosotros no fuimos de los que cultivamos cinco, diez, quince, veinte hectáreas. No. Nosotros teníamos por ahí media hectárea, un poquito más. Cosechábamos a veces diez arrobitas, a veces quince arrobitas, a veces cuarenta arrobitas, no más. Nosotros la vendíamos. Nunca la procesamos, solo la vendíamos.

En Teteyé me conseguí otro marido. Yo no era de las mujeres que andaba con uno y con otro. Cuando lo conocí me dije: “Este puede ser el mío”. Yo siempre hablaba con Dios y le decía que me diera un hombre bueno, pero no podía ser ese porque era muy borracho. Trabajaba una semana y tomaba dos. Era muy mujeriego. Y así y todo me comprometí con él. Mi hijo ya tenía once años y no lo quería, en cambio la niña le decía papá y él la contemplaba, la acariciaba... se volvió el papá de ella.

Por ahí al año o a los dos años de vivir con él quedé embarazada. Me fui con mi embarazo a Puerto Asís, a trabajar donde una familia que me dio la mano y ahí tuve a mi bebé: un varón. Por ese tiempo arrendamos unos cultivos en San Miguel (Putumayo) y nos fuimos con los niños. Estábamos en invierno y era muy difícil cultivar. Nosotros métale y métale plata a los cultivos, y nada funcionaba. Les daba gusanos, se les caían las hojas. Lo que sí pude criar fueron gallinas y marranos. Eso sí.

De pronto un señor le ofreció seis hectáreas a mi marido en el resguardo de Yarinal (a una hora del casco urbano de San Miguel). Le pagamos quinientos mil pesos por cada una, y nos dio también la semilla para sembrar la coca. Fue muy duro. Era puro monte: una montaña virgen que tuvimos que socavar para hacer la casa. Mi hijo menor tenía como dos añitos, le daba seno todavía. El otro muchacho ya estaba grande y me ayudaba con los dos pequeños. Fue muy duro.

Allá sembramos seis hectáreas de coca. Alcanzamos a sacar dos cosechas cuando el mismo señor que nos vendió volvió a pedirnos la tierra y a ofrecernos cinco millones por ella. Eso se convirtió en un pleito muy fuerte hasta que finalmente nos reconoció diez millones de pesos. Con eso compramos otra tierra en una zona indígena y allá, con el tiempo, cosechamos.

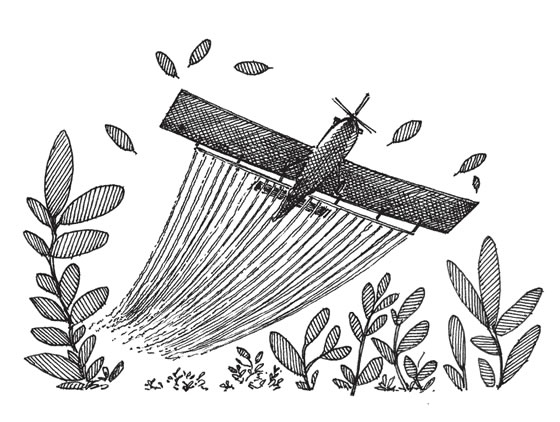

Ya era el año 2000. Empezamos otra vez con lo de la coca y llevábamos remesas por bultos. Entonces la gente del resguardo empezó acercarse a nosotros: ellos eran más de ochocientas personas y carecían de comida, de ropa, de todo. Nos fuimos organizando en un grupo de mujeres y los maridos nos ayudaban. Al poco tiempo ya teníamos plátano, yuca, maíz, chontaduro. Y algunas maticas por ahí. Entonces llegó la fumiga. Tiraron el chorro en unas partes y la brisa lo esparció. Llegó hasta el plátano, la yuca, el maíz. Perdimos todo. Pero dijimos: ¡Tenemos que seguir!

En ese tiempo empezaron otra vez los combates duros entre la guerrilla, que estaba en el monte, y las autodefensas que estaban en el pueblo. Había bala día y noche. El 23 de diciembre del 2000 desapareció mi papá. No supe más nada de él. Fue un dolor muy grande.

Llegó el 2001. Bajaron las autodefensas y ahí sí ganaron. La guerrilla se hizo a un lado. Y esos señores se tomaron el río, les mocharon las cabezas a los motoristas, los mandaron río abajo y se llevaron los motores. Saquearon todas las tiendas y lo que no se comieron se lo llevaron en las camionetas. Hubo desplazamientos masivos. Se llevaron a varias personas. Así fue transcurriendo el tiempo, ¿no?

Luego vino el 2002. Mi marido trabajaba manejando un carrito para transportar a la gente en Yarinal. Una vez lo pararon que porque era guerrillero. Les dijeron: “Bájense todos, guerrilleros. Este es el carro de la guerrilla”. La guerrilla sí seguía por ahí, iba y venía de Ecuador. Eso para nadie es un secreto: que la frontera está ahí y se presta para todo, ¿no? Pero uno no podía decir nada porque lo trataban de comunicador. Tiene que estar uno con la boca cerrada. Esa vez no pasó nada pero otro día lo volvieron a parar, llevaba veinte pasajeros, los hicieron bajar y nos quemaron el carro.

El 15 de septiembre de ese año fue el más duro. Le dije a la niña que fuéramos a comprar la remesa y algo de útiles para el colegio, porque se le habían acabado. Nos fuimos pero con temor porque nosotros siempre teníamos miedo de salir. Cuando íbamos por el camino había dos niñas solas. No me pareció raro porque en esa época les daba más miedo a los hombres salir a hacer el mercado que a las mujeres. O si nos daba miedo a nosotras, entonces salían las niñas o los niños solos. Uno pensaba que porque mandaba a los niños no había peligro. Entonces esa vez les dije a las niñas que se fueran con nosotras.

Cuando íbamos por la carretera hacia La Dorada, al frente de un colegio que se llama San Carlos, había un retén inmenso. Cuando los paramilitares sentían alguna bulla de guerrilla, o cuando venía un comandante nuevo, se alborotaban. Los paras le estaban pidiendo a todo el mundo que pasaran a unos salones y a unas casas viejas que había al frente. Cuando me tocó a mí fui pero las niñas no, porque eran niñas. Entonces me entrevistó un man, saqué mi cédula y él dijo: “Usted cumplió el 2 de agosto, somos paisanos; usted es del Caquetá, somos paisanos. ¿Por qué no hacemos un cumpleaños?”. Y yo le dije: “No, porque ya el cumpleaños pasó, de pronto pal año que viene”. Como para no demostrarles miedo, yo nunca les demostré miedo a ellos sino coraje…

Cuando salí y fui a subir al carro, estaban metiendo a las niñas a los salones. Entonces me tiré y les dije: “¡No! ¿Qué pasó aquí? ¡Esas son mis hijas!”. Y uno de ellos me respondió: “Señora, tranquila, no se preocupe”, y yo le dije: “Es que yo necesito a las niñas, por qué se las llevaron”. “Es que las niñas también tienen que ir con sus papeles”.

Unos se reían con esa mala fe, como sádicos, como asesinamente, y a otros se les miraba en sus rostros como ese dolor, como esa pena. Esas miradas no las puedo borrar todavía porque ellos sí sabían lo que iban a hacer con las niñas. Entonces llegaron otros y dijeron: “Pero es que a la señora también la podemos llevar”. Y me van cogiendo de una mano y entre dos me van llevando a una pieza. Allá había otro. Entre los dos me agarraron de las piernas, y el otro empezó a violarme. Eso fue un dolor muy grande.

Yo perdí la cabeza porque ya ni me acordaba de cómo se llamaban las niñas. Qué horrible es eso, perder la cabeza, perder la mente. Y luego siguieron todos tres. Hasta una parte me acuerdo; otra parte me acuerdo que me golpearon y me halaron el pelo porque yo los mordía. Yo no podía dejar de brincar ni de moverme ni de morderlos. Uno tiene que defenderse, eso yo lo aprendí desde niña porque mis padres me dejaban con los trabajadores.

Cuando salí, solamente me acuerdo que me arreglé, me envolví en la ropa y sentía que mi cabeza estaba inmensa porque los jalones de mechas habían sido pa un lado y otro, para aquietarme contra el piso. Esa pieza apestaba, apestaba… había peinillas, calzones, ponchos; una cochinada. Fue una violación horrible… descaradamente, sádicamente… esa gente es algo terrible. Yo doy gracias a mi Dios porque me hubieran podido matar.

Y las niñas… en total fueron más de cuatro horas que pasaron las niñas allá. Yo entré de última y salí de primera. Las niñas salieron igual que yo: las blusas rotas, sin medias, venían manchando sangre, estaban golpeadas. Se aprovecharon de las tres niñas. Ellas tenían entre doce y quince años más o menos. Qué tristeza es eso, a ellas les dolía, a mí también me dolía, estábamos destrozadas. La tristeza más grande.

Caminamos como unos doscientos metros y ahí encontramos un caño que se llama El Zancudo. Empezamos a bañarnos y a arreglarnos el cabello; yo arreglaba a las niñas todas mojaditas. La sangre no paraba de salir. Ya nos fuimos pero con esa vergüenza, yo buscaba la forma de acomodarles las tiras de las blusas. Entonces pasó un carro y nos llevó.

Cuando llegamos a la casa fue muy duro. Le conté a mi marido y nos encerramos en la pieza a llorar. Nos bañamos otra vez. Mi hija quedó marcada para toda la vida. No salíamos para ninguna parte porque el temor nos invadía. Ella quedó con una enfermedad. Ahora tiene dos niñas. Cuando el marido se dio cuenta de que había sido violada empezó a tratarla muy mal, se volvió malo. Ella logró escaparse y llegó a mi casa. Yo estaba refugiada en Ecuador. Llegó flaquita, flaquita.

El 2 de agosto del 2004 me mataron a mi marido. Todo tenía que ver con la mafia. Le sacaron una mercancía y después lo citaron. Él vino a cobrar esa plata y cuando llegó a La Dorada lo siguieron, lo hicieron bajar del carro y más allá de La Dorada lo hicieron bajar. Ahí quedó, vea, lo mataron.

Llegué un sábado por la tarde a reclamarlo. Hablé con esos de las autodefensas, les dije hasta de qué se iban a morir: “Me lo entregan porque él no tiene nada que ver con ustedes”. “Ah, ¿no que es guerrillero?”. “No señor, ¿cuál guerrillero? Yo duermo con él, vivo con él y sé qué es él. Es un padre que trabaja para sus hijos y para su esposa, y sirve a la comunidad”. “Ah no, es que él no era guerrillero, era miliciano”. “No señor, ¿cuál miliciano? Él no era ningún miliciano, así que me lo entregan. Se quedarán con la plata pero a mí me lo entregan”.

El día domingo salió mucha gente de Yarinal a respaldarme, a acompañarme. Yo no tenía ni pa darles un café a todita esa multitud de gente que fue al entierro, porque él era un señor que se había ganado la gente. Era tan colaborador, tan social. Todo San Marcelito fue vestido de luto.

No me había podido recuperar de la muerte de mi marido cuando nos sacaron desplazados del territorio, dejando todo, todo, todo. Nunca más regresé. El 18 de octubre del 2005 me fui a refugiarme a Ecuador y volví en el 2016. Ahora tengo una piecita en La Dorada que arriendo. Y a Yarinal voy a reuniones. Tengo mi asociación de mujeres y me siento contenta trabajando con ellas.

¿Qué hacemos nosotros ahorita con esta paz? El gobierno nos ha mandado al Ejército para que siga erradicando y llevando gente presa. Eso no es paz de parte del gobierno. ¿Cuántos hijos nosotras las mujeres entregamos a la guerra? Yo tengo dos hijos varones y los dos fueron al Ejército.

Yo tenía mi finca bien cultivada, con todo lo necesario. No puedo decir que no tenía coca, porque sí la tenía. Todo el mundo la tenía y de ahí sobrevivíamos porque estábamos abandonados por el gobierno.

Por eso ahora, al acabarse la coca, deben darnos lo que necesitamos. Que lleguen directamente a nuestras comunidades y que a las mujeres cocaleras nos tengan en cuenta.