Un don de lenguas

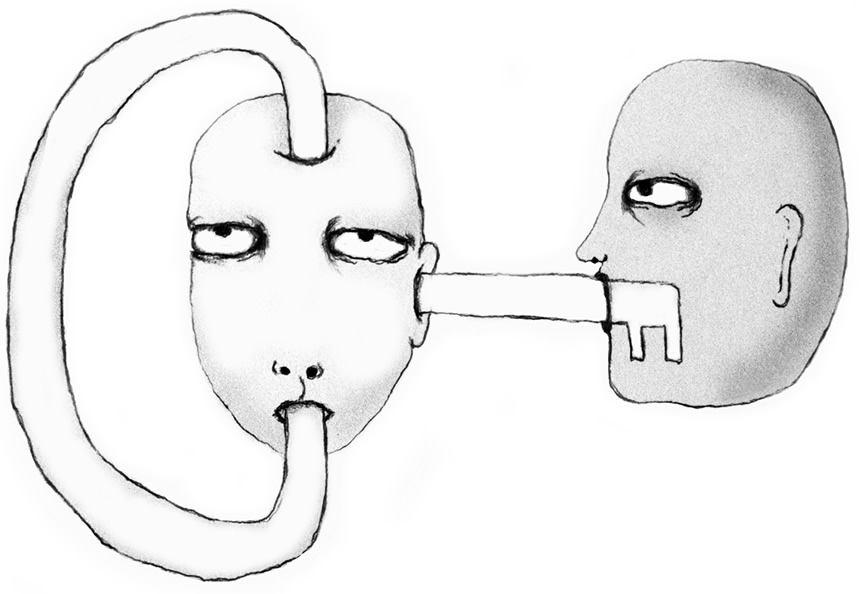

Fernando Mora Meléndez. Ilustración: Camila López

Una saga de los bosques de Bohemia quiere que Juan Nepomuceno, nacido en Nepomuk, sea el primer mártir y patrono de los confesores. Era vicario del arzobispo de Praga y se oponía a las reformas que el rey Wenceslao trataba de implantar contra los nobles checos. La disputa entre el poder monárquico y el eclesiástico terminó convertida, con el tiempo, en un chisme de alcoba. Se dice que el monarca, transformado en un monstruo por los celos que le inspiraba su esposa, Juana, mandó a apresar al confesor de esta y trató de obligarlo a que le revelara todos los secretos de la reina. El clérigo jamás soltó la lengua, con el argumento de que la ley de Dios estaba por encima de todos los poderes. Terco hasta el final, maese Juan no pudo evitar que los esbirros lo ataran de pies y manos y lo arrojaran a las aguas del río Moldava, en el año 1393. Los vecinos rescataron el cadáver y le dieron cristiana sepultura. Hubo paz en su tumba hasta 1725, cuando una comisión de médicos, sacerdotes y peritos examinaron la lengua del mártir y descubrieron que estaba incorrupta, aunque seca y gris. Para mayor pasmo, observaron que esta comenzó a esponjarse y tomó el color de una lengua viva. Todos se pusieron de rodillas y así se obró un milagro necesario para que lo declararan santo.

Aunque la historia fue desmentida por la propia Iglesia en los años sesenta, década de incrédulos, a San Juan Nepomuceno no se le retiró del santoral y ha seguido siendo, tal vez por justicia poética, el patrono de los que guardan un secreto.

Espurio o no, el relato del mártir checo cae del cielo para hablar de la curiosa atracción de Elias Canetti por contar historias donde la lengua es el motivo y la razón. Los exegetas dirán que en él lo importante son las diversas lenguas que habló y cultivó, ya que tuvo ese don propio de apóstoles en vigilia y papas viajeros. Está dicho que el autor judío dominaba lenguas casi muertas como el dialecto ladino, pero, algo quizás menos docto y más curioso es su gusto por confesar episodios de su vida, en los que la lengua es protagónica.

Dicen los entendidos que cada autor privilegia algún sentido o una víscera cuando narra. Shelley confiaba en su nariz, incluso dicen que guardaba manzanas podridas en un cajón para inspirarse. Rabelais prefería darle gusto a su estómago. Y Miller evocaba las proezas de su falo mercenario.

En Las voces de Marrakech, un libro de crónicas sobre su viaje a Marruecos, Canetti cuenta cómo un mendigo ciego en alguno de los mercados árabes se llevaba las monedas a la lengua y las probaba, una a una, para comprobar su autenticidad. El método era infalible. La lengua aquí ya no sirve para decir verdades sino para probarlas.

En su otro volumen de memorias, La antorcha al oído, hace amistad con un erudito cuadripléjico. A este personaje lo vemos mover el único órgano sano que le queda: su lengua. Con ella discute y pasa, ávido, las páginas humedecidas de sus libros de filosofía. Se devuelve hasta encontrar la cita precisa de algún pasaje. Cuando creíamos que este genio, por obvias razones, solo podía entregarse a la especulación metafísica como única distracción, nos damos cuenta de que también es un ávido mirón, que contempla con lascivia las piernas de las muchachas y que, de vez en cuando, huye en su silla de ruedas con alguna amante hacia lugares más discretos.

Pero uno de los episodios más recordados sobre lenguas es la escena en que un leñador iracundo obliga al pequeño Elias a abrir la boca y sacar la suya. Entonces el hombre le arrima su cuchillo de carnicero, mientras lo amenaza, so pena de cortarle la sinhueso si revela sus amoríos con la criada de la familia. A pesar de que guarda silencio, el niño no deja de pensar jamás en el filo del mataganado. (Cállate, le diría Boogie, el aceitoso, si no quieres ser una lengua muerta como el latín).

El padre de Canetti murió de repente, en un desayuno, después de leer en el periódico que estallaba la Segunda Guerra Mundial. Su madre confesaría después que no era la guerra aquello que lo atormentaba sino el mismo mal del rey de Bohemia, los celos. Al igual que el monarca checo, el padre del escritor nunca pudo conocer del todo los secretos de su mujer. Dicen que nadie está solo si tiene un secreto, pero que no saberlo puede ser la peor desolación.

Si el escritor se babeaba por escribir historias sobre lenguas debió ser porque era políglota: dominaba tantas lenguas que temía perder su órgano de fonación. En un pasaje describe cómo el propio James Joyce se alejó malhumorado de una lectura que ofreció Elias, en ruso, de su primera obra de teatro. No saber ni jota de ese idioma era humillante para el irlandés que se fue a freír riñones de cerdo con vino blanco, su plato predilecto para el desahogo.

Canetti se palabreó con las grandes personalidades de la Viena de los años veinte, a los que a menudo trata de modo irreverente. A Bertold Brecht lo muestra como un burgués apoltronado que persigue el auto último modelo; a Emil Ludwig lo retrata como un pedante perfumado; a Robert Musil como un cadete engreído que pese a estar auspiciado por sus paisanos judíos los ignora o los desprecia.

Elias Canetti pese a todo no fue tan viperino, ni lo ha dicho todo aún. Sus albaceas literarios aguardan la llegada del año 2034 cuando, de acuerdo con la última voluntad, abrirán las bóvedas con más diarios y confesiones, tan herméticas como los secretos que Juan Nepomuceno le guardaba a la reina. Se cumplirá aquella fantasía de seguir hablando en lenguas mucho después de haber muerto.

Y, tal vez, como en la historia del santo de Praga, viajarán peregrinos, críticos, y devotos, para curiosear la lengua viva de este autor búlgaro que bien merece un lugar en el santoral literario.

Conviene, en época de delaciones, confesiones forzadas y acaloradas defensas, con aspavientos de ventilador, recordar las prosas linguales de Elias. A propósito, en su libro Apuntes trinó así, refiriéndose a algún alter ego: “Él solo cree en aquellos cuya lengua no comprende”.