Cosas de niños

Andrés Delgado. Ilustración: Elizabeth Builes

Era una tarde calurosa, de cielo sin nubes y completamente azul. Las sombras de los árboles refrescaban la hierba, las bancas y los senderos de piedra en el parque. Caminaba con mis dos hijas. En cada hombro cargaba una mochila rosada: una con delfines estampados y la otra con osos polares. En ellas, su mamá había empacado juguetes y algunos dulces para el paseo. Las niñas estaban vestidas con jeans, camisetas y tenis, nada de vestidos delicados y zapatillas para cuidar. Me gustaba devolverlas sucias, o mejor, me gustaba que tuvieran la libertad de jugar tranquilas. Nunca viví con la mamá de mis hijas, pero por lo general salía con ellas cada fin de semana. La más pequeña, de cuatro años, echó a correr por el prado abierto y la mayor, de seis, se lanzó a perseguirla. El pelo suelto les brincaba en los hombros. Ahora pienso que lo que sucedió aquella tarde se pudo evitar. Hubiera sido tan fácil irme con las niñas desde el primer momento que presentí el riesgo. Por lo general soy razonable, escucho argumentos. Sin embargo, hay cosas que me hierven la sangre y despiertan el simio vetusto y herbívoro que desconoce las palabras y las razones, cosas como que amenacen a mis hijas, por ejemplo. Soy de ellas, me tienen, me controlan. Mi relación con ellas es totalmente instintiva, no tolero siquiera que las miren mal, escapa de mi control.

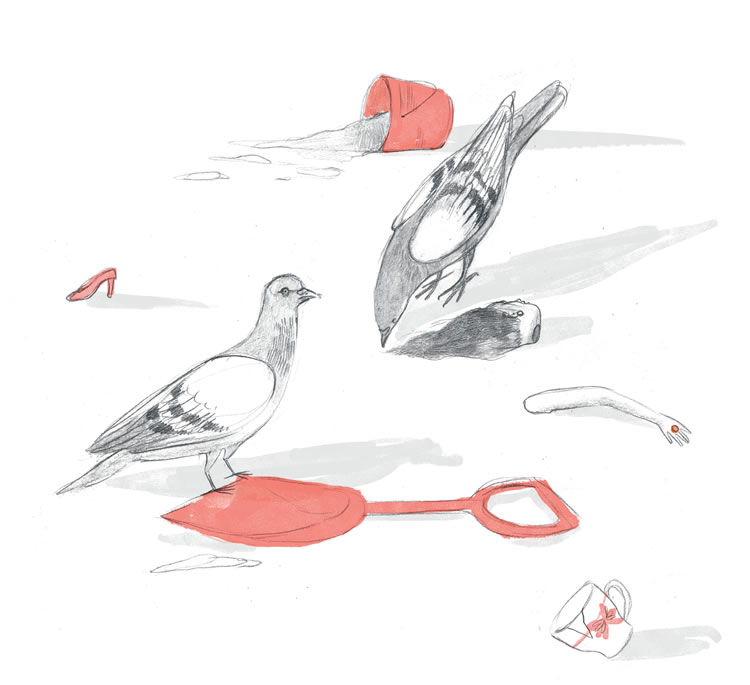

Luego de dar un rodeo fuimos a unos juegos infantiles con mallas, pasamanos y columpios. Pero muy pronto se aburrieron. Su sitio preferido era la piscina de arena, a la que le caía la sombra de un laurel. Me senté en la banca, bajo la copa del árbol y las niñas me pidieron las maletas. Sacaron palas de plástico, baldes, mujercillas en vestidos, algunos perros, pastores de Belén, ovejas y carritos míos de infancia, volquetas y grúas que también hacían parte del pesebre. Sus voces, identificadas con la trama del juego, cambiaban a un timbre más alto y dejaban oír un falsete para simular la voz de sus personajes. Las sombras avanzaban por el prado y la arena. Cuando una corriente de aire pasaba, yo miraba al cielo y respiraba hondo.

A veces barría con la mirada la porción que estaba al alcance para verificar que no hubiera nada extraño. Se trataba de un parque abierto, limitado por las calles pavimentadas en los laterales. Estábamos a media cuadra de uno de sus límites con una calle ocupada por algunos carros y la gente que llegaba. Al otro lado de esa misma vía se extendía una larga pared de ladrillos. Ese día, un grupo de jóvenes pasaba la tarde en el muro a la sombra de un árbol. Estaban en lo suyo, sin prestar demasiada atención a lo que sucedía en el parque. Este sector estaba cerca del centro de la ciudad y no era raro ver desperdigados a varios sujetos solitarios. Unos estaban bien puestos en sus prendas. Otros no tanto. Pero invariablemente estaban solitarios, y vagaban, mirando las familias, los novios, o a otros solitarios. El sitio era tranquilo, pero había que estar atento. No era gratuito que se pasearan algunos vigilantes con escopetas.

Las niñas comenzaron a mover arena para construir una carretera cuando escuché un grito. Un joven venía por el sendero, era menor que yo, debía tener unos veinte años. Se acercaba seguido por un niño desganado que lloraba. El pequeño le decía “papá” y le pedía que lo esperara. El joven vestía camiseta sucia y larga hasta más abajo de las rodillas, jeans apretados y tenis extravagantes con la lengua burlona asomando por encima del empeine. Esa ropa llevaba, por lo menos, una semana sin lavarse. “Una valija desajustada de la periferia”, pensé. El niño, vestido casi en las mismas condiciones, estaba lamiéndose una paleta de limón. La paleta se derretía y las gotas le resbalaban por los dedos, cayendo sobre las piedras del camino o recorriendo su antebrazo. Tenía el pelo revolcado y de la nariz le bajaban unos mocos líquidos y trasparentes.

—Te vas a ganar una pela, mariconcito —lo regañaba el papá.

El pequeño seguía llorando, lamiendo la paleta y caminando de mala gana. Llegaron hasta una de las bancas del parque, no muy lejos de la mía, a toda mi izquierda, casi al punto de la calle. El muchacho sentó al niño en la banca y escuché que le dijo:

—Chúpese la paleta aquí, relájese que ya vuelvo.

Sin el pequeño, la valija siguió alejándose en dirección a la calle, esperó a que pasara un carro y cruzó. Al otro lado, saludó al grupo de muchachos recostados en el muro. Leí un grafiti en la pared: “Sin violencia no hay rock and roll”. La valija chocó la mano con todos y luego, apoyado también a la pared, sacó un cigarro y lo prendió. Por la espesura del humo supe que se trataba de un tremendo porro. Dándole una larga chupada, me miró. Fue la primera vez que me echó un vistazo. Ambos nos estudiamos. Lo miraba con la tranquilidad de la tardecita, y él me tiraba un desafío por los ojos. Así que giré y volví al juego de las pequeñas.

Hasta entonces pensé que la valija no se había percatado de nuestra presencia. Pero estaba equivocado. Por eso había llevado al pequeño cerca de las niñas, pensando que jugaría con ellas y de esa manera, podría estar con los otros vagos sin que su hijo lo molestara. Hubiera sido mejor hacerse acompañar de su hijo, y enseñarle a fumar marihuana de una vez, que haberlo dejado solo en aquella banca, al lado de mis hijas.

El niño, ya restablecido, se bajó de un salto, tiró el palito de madera y se metió en el arenal. Se acercó a mis hijas y estuvo entretenido untándose las manos, que con todo el pegote de la paleta le quedaron envueltas en una capa de arena. Así, se acercó a la más pequeña. Se detuvo por un momento y, cuando ella giró, en un ágil movimiento le arrebató una muñeca rubia de piernas largas. Luego salió corriendo con una sonrisa postiza en la boca y el juguete en la mano. La niña se echó a llorar y salió a buscarme. La mayor, en cambio, corrió detrás del chico por el prado. Ambos tenían casi la misma estatura. El niño iba y volvía, engañando a mi hija con sus amagues.

Sentí una rabia tan profunda que estuve a punto de pegarle un tiro. Y en verdad que lo iba a hacer. Pero la presencia de las niñas y un mal recuerdo me dominaron. Contuve el impulso inicial, y tratando de calmarme llegué corriendo hasta el tierrero.

—¡Vea muchachito! —le grité y estuve a punto de insultarlo, pero me aguanté.

Al parecer había venido al mundo para que todos lo tratáramos mal. El niño tiró la muñeca a un lado y, sin mirarme, fue a sentarse a su banca. Me provocaba darle alcance para, por lo menos, darle un coscorrón. Ante circunstancias difíciles, normalmente permanezco con la sangre fría, pero siempre supe que si un sujeto tenía que ver con la desgracia de mis hijas, recibiría de mi parte una reacción violenta.

Detenido en el tierrero miré a la valija. Me observaba a la vez que discutía con sus amigos. Gesticulaba con vehemencia, como si estuviera enojado. Pensé que a lo mejor había escuchado el regaño y ahora me vigilaba. Volví la cara al pequeño. Con la cabeza agachada me miraba fijamente, era un resentimiento intenso, un rencor afilado, ajeno a la infancia. Ese pequeño ya sabía odiar. En un futuro desarrollaría una gran violencia. No pude dejar de sentir pena. Mirándonos, notó el malestar que se imprimió en mi rostro, a su edad ya había perdido toda inocencia, su destino sería el sufrimiento. Muy pronto, y vagando por las calles de la ciudad, estaría consumido hasta el cuello por las llamas, era solo cuestión de tiempo.

En ese momento tuve la oportunidad de largarme con mis hijas y evitar todo lo que sucedió a continuación. Si me quedé fue para darles otra oportunidad a ese padre y a su hijo, porque esperaba convencerme de que acabar con esas vidas era la peor solución. Lo siguiente fue la representación de una obra de teatro, una tragedia. Dentro de la improvisación yo sabía qué debía hacer, y a dónde quería llegar. Bastaba seguir el curso de las circunstancias y aprovechar las oportunidades. Y la ocasión llegó muy pronto. Sinceramente yo esperaba que el chico se reivindicara. Era su oportunidad, volví a mirar a la valija y estaba vigilándome.

Mientras yo estaba detenido en el borde del arenal, mis niñas recogieron el resto de juguetes que tenían esparcidos. Me miraban con tranquilidad. Ambas tenían el cabello dorado revuelto, los pantalones entierrados y las caras sucias. El regaño de su madre estaba asegurado. Cuando me senté en la banca, les dije que volvieran al tierrero.

—El chico no va a seguir molestando —dije.

Me obedecieron, soltaron los juguetes y comenzaron a jugar. Crucé la pierna y encendí un cigarrillo. Era mentolado y muy suave. Sentí el humo resbalar por la garganta, contuve el aire y luego lo boté con suavidad. Una ráfaga de aire esparció el humo y agitó las ramas de los árboles. Miré el cielo. Estaba azul, y el sol, poderoso en su luz, caía a mis espaldas. El niño las estuvo mirando por unos minutos y, de un momento a otro, se bajó de la banca y se acercó de nuevo. Se le veía una sonrisa mal camuflada. Había llegado la oportunidad que le daría.

Sentado en la banca, giré la cabeza para echarle un vistazo a la valija. Efectivamente estaba vigilándome. Volví rápido la mirada al pequeño. El chico caminaba, acercándose a las niñas. Al verlo venir, mis hijas iban a comenzar a recoger sus juguetes con afán. Inmediatamente las llamé, para entretenerlas y evitar que recogieran los muñecos. Así le di tiempo a que se aproximara a ellas. Quería ver sus intenciones. Las niñas me miraron, como preguntando, y en ese momento llegó el chico. Hasta entonces avanzaba con los pasos serenos, pero al estar cerca comenzó a repartir patadas a las muñecas, a los baldes, y al resto de juguetes que salían volando. Con cada puntapié levantaba una polvareda. Sentado en la banca lo dejé que hiciera su numerito mientras las nenas venían corriendo asustadas a mi encuentro. Me contuve hasta que ellas salieron del tierrero. Las dejé allí y me encaminé a lo que ahora era un foso de batalla. Cuando el muchachito vio que me acercaba, intentó correr, y casi se vuela de no ser porque di tres veloces zancadas. Desde su corta estatura, agachaba la cabeza y torcía los ojos, mirándome con una rabia contenida. Tenía los labios apretados, sacudía el hombro y trataba de liberarse. Verifiqué que la valija venía en mi dirección. Sus amigos aguardaban. Las niñas recogieron sus juguetes y me esperaron con ellos en los brazos junto a la banca. Solté al pequeño y fui a buscarlas.

Al estar cerca de nosotros, la valija me miró y yo fingí miedo. Dije a las niñas: “Nos vamos, nos vamos ya”. Al tipo le salió una risita que era a la vez malévola y pícara. El niño se adelantó y con un golpe tumbó los juguetes de la menor. Casi me le voy encima. Pero de nuevo me contuve. Los juguetes quedaron regados por el camino. Detenido al lado de su padre, no se atrevió a recogerlos. El tipo estaba orgulloso de sí mismo y de su hijo. De manera que, sin dejar de mirarme, empujó al pequeño desde el hombro:

—Vaya pues papi, vaya por los juguetes... o es que le da miedo.

El niño se agachó y la valija soltó un gesto de satisfacción. Al niño también se le veía muy contento. Llevé a mis hijas al carro y traté de espantar la furia para pensar mejor. Tenía que tranquilizarme. Me saqué el revólver de la cintura y lo metí en la guantera. Dejé a las niñas encerradas en la silla de atrás y volví. Caminaba rápido. Sentí el corazón palpitar en los ojos y la respiración atropellada. Era ridículo que estuviera así. Iba de regreso al arenal cuando pensé que cómo era posible que un papá llamara a su hijo “papi”.

A lo lejos observé que la pandilla se alejaba. Mientras llegaba, el cabroncito seguía jugando con los cacharros de mi hija. En su inocencia se veía contento y se divertía con ellos. Al lado de la banca, y pegado al tronco del árbol, el cabrón mayor inhalaba cocaína. Para beneficio de la valija y para mí tranquilidad, el vigilante del sector estaba entretenido un poco más allá, mirando un perro correr por el campo abierto. Cuando la valija me vio, se quedó quieto, a unos metros de su hijo, recostado en el tronco. Me miraba con una risa ofensiva, sintiéndose orgulloso del talento precoz de su hijo. Parecía que estaba convencido de mi fragilidad, y de que iba a tener que vérmelas con el niño para recuperar los juguetes. Para que entendiera lo grave del asunto le clavé la mirada. Al notar mi cambio de carácter y la cara que traía, guardó el papel mantequilla donde guardaba la droga. Se quedó recostado al árbol en una actitud autosuficiente. Un hombre sin miedo es un pendejo, pensé. Llegué a unos cuantos pasos del pequeño, estaba sentado en la tierra, se notaba su bienestar, restablecida su inocencia, entretenido con sus juguetes nuevos. Aún no me había visto. Al detenerme cerca, desde abajo, me echó un vistazo. Y al verme, tensionó la cara y miró impresionado a su papá, como preguntándole. Me quité la correa, me la enrollé en el puño y le di un correazo en los muslos, fuertecito pero contenido. El niño se largó a llorar, sobándose la piel que le ardía. Le dejé un breve colorado, uno de esos que se quita al poco tiempo.

Giré para verificar qué hacía la valija, que venía en mi dirección. Creo que gritaba algo. Cuando llegó le sacudí la correa en las piernas. Fue un latigazo seco y potente. Sus carnes debieron quedar palpitantes de dolor. El tipo se agachó y alzó la mano cubriéndose la cara. Lo agarré a fuetazo limpio y comenzó a pedirme que parara. Un aturdimiento me entró en la cabeza. Era muy raro. Yo era un profesional, pero estaba atolondrado. El hombre chillaba con cada azote que le iba alternando en un lado y otro de los muslos. Unas veces la punta de la correa caía sobre sus brazos, otras sobre sus manos. Cuando intentaba agarrarlo, el azote le ardía en las palmas pues mi técnica no era de pela doméstica, sino de verdugo, de lenta maniobra al principio del movimiento y rápida sacudida con la punta del látigo. Unos cuantos curiosos, a corta distancia, asomaban las cabezas por los troncos de los árboles, asustados por los gritos. El hombre cayó al prado, retorciéndose del dolor. En un primer barrido no ubiqué al vigilante. Un perro ladraba en la distancia. El niño, asustado, pero ya sin llorar, me miraba desde el tierrero, rodeado de juguetes. Di vuelta y me dirigí al auto en donde me aguardaban las niñas. Mientras me ponía la correa, giraba la cabeza para asegurar mi retaguardia. Un fresquito me recorrió la espalda.

Cuando llegué al carro la menor estaba sentada, entretenida jugando con sus manos, tarareando una canción. Estaba aún tan pequeña que, recostada en el espaldar y con las piernas totalmente estiradas sobre el asiento, las suelas de sus zapatos apenas llegaban al borde de la silla. Ni me miró cuando llegué. La mayor me preguntó qué estaba haciendo.

—Fui a regalarle los juguetes a ese niño — le dije, y verificando que no me estaba viendo, saqué el revólver de la guantera y lo puse cerca, bajo la silla del conductor.

Entonces su rostro se tranquilizó. Era mi hija. Confiaba plenamente en mí. Estuvimos dando un breve rodeo por algunas avenidas. Habíamos tomado una avenida principal demasiado congestionada, así que me desvié por una calle solitaria en busca de una vía alterna. En la soledad de la calle giré la cabeza para mirar a la pequeña. Ella me observó, y me regaló una sonrisa luminosa.

—¿Y los juguetes?

—Mañana, nena, mañana te voy a comprar unos juguetes nuevos.