Acentos prestados

Luis Miguel Rivas. Ilustración: Tobías Arboleda

Mi amigo Ricardo Vásquez me contó de una fiesta en el barrio Palermo de Buenos Aires en la que apareció el típico porteño sobrador, moviéndose entre la gente con su solidez exagerada y pontificando generalidades a diestra y siniestra con una seguridad achicopaladora. Al final de la fiesta Ricardo se encontró de frente con el tipo, esperando turno para el baño. Intercambiaron unas frases y a mi amigo le pareció reconocer un dejo familiar que se filtraba entre las grietas del cantadito rioplatense. Se quedó mirándolo fijo.

—¿Vos de dónde sos, güevón? —le preguntó inquisitivo.

El otro se puso incómodo, se amedrentó un poco pero contestó sin perder un ápice de suficiencia.

—¿Sho? De Belén Las Violetas.

—¡Marica! ¡Este man es de Medellín! —gritó Ricardo, no por banderiarlo sino maravillado por su talento.

Cuando me contó la historia me acordé de un par de situaciones similares de las que he sido testigo. Siempre me ha parecido curiosa la decisión de ciertas personas de cambiar el acento, sin aparente necesidad, hasta no dejar rastros de su propio modo de hablar. Me acordé de esa época en que el torero César Rincón contestaba en las entrevistas: Joder, enhorabuena chaval, la hostia; todo con la zeta arrastrada; y me acordé de mí mismo, a quien he sorprendido en los colectivos o en los taxis diciendo con una musiquita porteña el destino hacia el que me dirijo. Mi mamá lo hubiera solucionado de un solo plumazo: falta de personalidad. Pero yo ya no le creo a mi mamá porque desde que existe el tuiter corroboré que toda frase contundente y deslumbrante está construida sobre una espectacular simplificación. En mi caso me di cuenta de que el acento ajeno me sale inconscientemente, tratando de evitar la malaleche de algunos choferes frente a los extranjeros. O más bien tratando de evitarme a mí mismo, a mi respuesta auténticamente colombiana de rabia animal ante una ofensa.

En el bando opuesto de los “traidores de la identidad” me he encontrado con los que tienen el mismo problema en sentido inverso: los nacionalistas a ultranza que desprecian a los fingidores del acento ajeno, y exageran su colombianidad hasta la caricatura. El costeño gozón de camisa guayabera y sombrero voltiao con su sabrosura empalagosa, en medio de un país tapizado de nieve; o el paisa que entra pisando duro con su espontaneidad pavimentada, llamando al mesero a los gritos como si acabara de comprar el bar: Mijo, haceme el favor y me regalás dos güisquicitos (¿me regalás? Lo mira el mesero extrañado).

Una esquizofrenia de la identidad que agarra por caminos distintos. Como si no pudiéramos ser simple y tranquilamente colombianos, sin ningún énfasis ni temor, como algo que simplemente pasó sin haberlo escogido y que no está ni bien ni mal, una simple contingencia de haber surgido en este mundo. Esa mixtificación del afuera en un país que se encerró con candado dentro de sí mismo (loas y gracias a don Luis López de Mesa), para proteger una identidad coja. Recuerdo cuando mi amiga Verónica se enamoró del francés. Ella se recorría Medellín todos los días, de bus en bus, supermercado por supermercado, arreglando los estantes y surtiendo los productos de una marca para la que trabajaba como impulsadora. Una vez estaba poniendo sus promociones en una góndola cuando se le acercó un hombre de unos treinta años.

—¿Pardón madmuasel, usted sabrría dónde encuentro crema para afeitar?

Al escuchar la erre arrastrada volteó atónita. Balbuceó, le explicó dónde estaba la crema y lo vio irse, con los ojos encendidos, mientras el hombre se perdía entre los estantes. El tipo volvió a aparecer a la semana. Le dijo alguna pendejada y se fue dejándola en éxtasis. Un día la invitó a salir. Una salida breve a comerse un helado que la dejó caliente, porque el francés arguyó una contingencia de última hora y tuvo que salir apresurado. Una noche, después de que Verónica me había contado su historia, estábamos sentados en la mesa de un bar cuando ella se emocionó y señaló hacia la puerta, escondiéndose. El francés entraba acompañado de dos amigos. Siguieron de largo y fueron a sentarse en unas de las mesas del sótano que había en el negocio. Me paré y fui a espiarlo. Me quedé con la boca abierta cuando lo escuché hablar.

—Avemaría mijo —le decía a sus acompañantes, levantando las manos, con un hablado que podría haber sido el del mismo Cosiaca—, no me creás tan guevón ome…

Volví donde mi amiga.

—Ese francés es envigadeño —le dije.

—Cómo así.

No me quiso creer. Luego cuando supo la verdad no le importó porque ya estaba enamorada. Se hicieron novios y duraron hasta el día en que el francés piratiado se fue sin pagarle doscientos mil pesos que le debía y dejándole la deuda del celular que había sacado a su nombre. A los pocos meses Verónica superó el fracaso y se fue para Estados Unidos a casarse con un gringo que había conocido por internet, logrando al fin su objetivo de unirse a algún extranjero que la sacara de su país y de su condición. Y sí, la tonada extranjera (siempre que no sea ecuatoriana o boliviana o paraguaya) representa la ilusión de salir adelante.

Pero a veces el acento extraño no tiene otra atracción que la sonoridad de lo distinto que nos lleva a otros mundos, que nos hace recorrer lugares desconocidos, sin más interés que el de volar un rato, como pasa con la literatura. Hace unos años fui a hacer un curso en La Habana por la misma época en que estaban pasando en la televisión estatal la telenovela Café con aroma de mujer. Esa novela fue un acontecimiento nacional en Cuba. Por la noche, a eso de las siete u ocho, las calles de la ciudad permanecían desiertas porque la gente se encerraba a seguir con pasión las peripecias de la Niña Mencha haciendo de antioqueña. Una noche iba por una calle oscura de La Habana Vieja, hablando con una amiga sueca, cuando pasamos por el lado de un grupo de hombres y mujeres que charlaban sentados en sillas en la acera. Al sentirnos llegar se quedaron callados, oyéndonos, oyéndome, y de un momento a otro un negro alto de chanclas y camisilla se paró emocionado y gritó el descubrimiento maravilloso que los demás habían hecho en silencio.

—¡Coño! ¡Habla como en la telenovela!

Me llamaron entusiasmados y yo me acerqué con una sonrisa. Ni me saludaron. De inmediato una morena acuerpada me pidió coquetamente mientras pelaba los dientes parejos:

—Oye, habla, habla por favor.

Entusiasmado con la muchacha empecé a hablar exagerando mi naturalidad.

—Eh Avemaría pues, qué berraquera ome, uno por aquí embolatado en estas calles tan hermosas con esta gente tan querida, pues.

Abrieron los ojos, felices, exaltados. Nos invitaron a tomar ron y salimos de esa casa a las cinco de la mañana, felices y con amistades entrañables.

Y hace unos dos años pasaron por la televisión argentina la serie: Pablo Escobar, el patrón del mal, que fue también una sensación en este país. La gente vivía maravillada con la valentía de ese delincuente al que uno solo puede admirar en la ficción si no ha sido tocado en la vida real por su nefasta audacia. Tanto que muchos argentinos se aprendieron de memoria un estribillo que repetían como un chiste, tratando de imitar la tonada paisa.

—Yo le mato a usted el papá, la mamá, los hijos, a su esposa, mejor dicho hasta a su abuelita y si su abuelita ya está muerta yo se la desentierro y se la vuelvo a matar —machacaban muertos de risa.

En Buenos Aires también me pararon una vez en la calle:

—Hablá, decí cualquier cosa.

Como el ambiente era simpático y sentía buena onda comencé con el eh Avemaría pues hombre que cosa tan berraca…

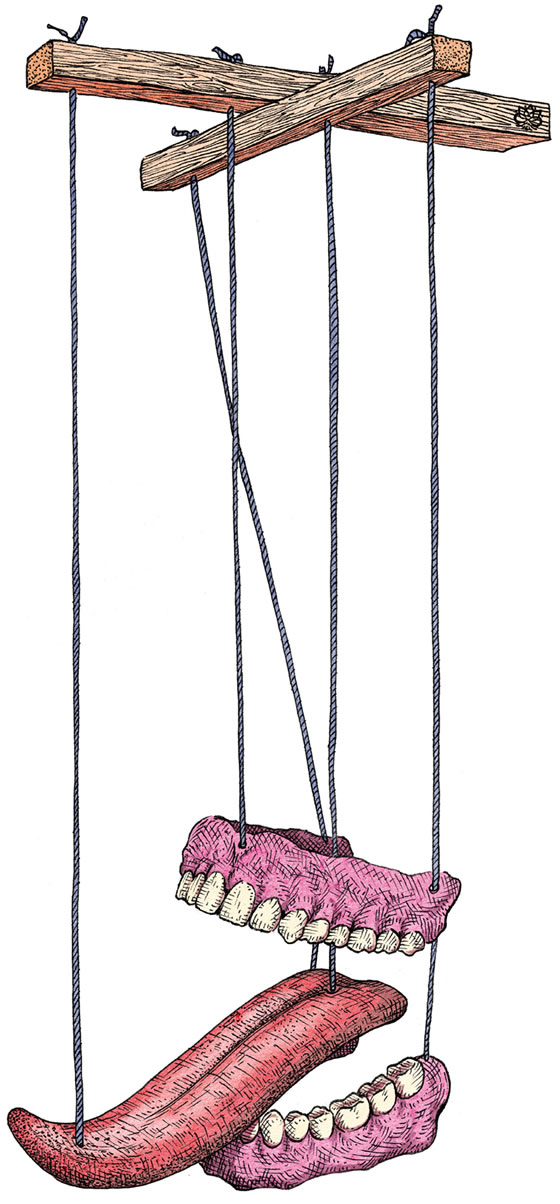

Pero a la mitad de la frase me sentí como un muñeco de cuerda y paré de imitarme. Me cayó un cansancio infinito. Hay un momento en que uno se cansa de tonadas y países y pertenencias, en el que uno no quiere ser de su país pero tampoco quiere no serlo; momentos en que no quiere ser de la tierra ajena en la que vive, pero tampoco quiere no serlo. Uno simplemente quiere ser uno, el que es donde sea que esté; sin luchar con eso ni enfatizarlo. A lo mejor por ese camino alguna vez llegue a sentirse orgulloso de su tierra sin tener que pensarlo. Sin complejos y sin ese orgullo arrasador y patriotero que nos hace sentir avergonzados.