El partido está cero a cero, pero en las tribunas la multitud corea himnos, vocifera nombres, grita improperios y consignas. Es una sola voz, atronadora, la que ahora hace temblar las columnas del estadio. Veo el abigarrado panal de fanáticos que se mueve como una sola y enorme criatura febril que extiende lenta y pesadamente su materia hacia los cuatro puntos cardinales. En algún momento me acosa el deseo de orinar. Debo empezar a abrirme camino entre una trifulca de energúmenos que se acaba de formar. A golpe de empujones voy hacia un rectángulo con barandas donde comienzan las escaleras de salida hacia los pisos inferiores. Una ráfaga de aire fresco llega desde el mundo exterior, ajeno al drama que aquí se celebra, un lugar donde tal vez otra clase de vida nos aguarde. De repente he transpuesto el rebaño. Al otro lado me restablezco, y logro al fin saltar al corredor central. Camino en dirección a una luz blancuzca que se refleja en un pequeño charco en el piso: debe ser el baño, lo recuerdo. Y mientras dirijo mi humanidad en esa dirección me encuentro, casi a boca de jarro, con un profesor de sicología que camina, con aire peripatético por el pasillo casi vacío. Lleva un pocillo, tal vez de tinto, en una mano, como si se tratara de un monje transitando por un monasterio en hondas cavilaciones, e indiferente al retumbar de las voces fanáticas. Lo veo venir, y cuando está a unos pasos, me reconoce. Creo haber cruzado dos palabras con él. Se trata de un tipo de académico que pulula en los ambientes ilustrados; uno de esos que parece estar convencido de tener siempre un pie adelante de la plebe, ¿viene de allí acaso la palabra pedante? No lo sé. En todo caso me siento ridículo con mi camiseta firmada por la estrella de mi equipo y una cachucha comprada en la tienda oficial. Él, por supuesto, va vestido con su traje formal, corbata y mancornas. De seguro ha de pensar que no puede hacerse nada trascendente en este mundo si no se sabe sicología. Por fortuna no le guardo ningún rencor; más aún, he creído que nadie como él se merece mi desprecio. Me levanta las cejas a manera de un cicatero saludo, poco antes de inclinarse a abrir una puerta que pareciera una cocineta: no se ve ningún letrero que indique de qué dependencia hace parte. Al pasar advierto que hay allí un despacho, con un anaquel repleto de volúmenes que flanquean el escritorio.

El partido está cero a cero, pero en las tribunas la multitud corea himnos, vocifera nombres, grita improperios y consignas. Es una sola voz, atronadora, la que ahora hace temblar las columnas del estadio. Veo el abigarrado panal de fanáticos que se mueve como una sola y enorme criatura febril que extiende lenta y pesadamente su materia hacia los cuatro puntos cardinales. En algún momento me acosa el deseo de orinar. Debo empezar a abrirme camino entre una trifulca de energúmenos que se acaba de formar. A golpe de empujones voy hacia un rectángulo con barandas donde comienzan las escaleras de salida hacia los pisos inferiores. Una ráfaga de aire fresco llega desde el mundo exterior, ajeno al drama que aquí se celebra, un lugar donde tal vez otra clase de vida nos aguarde. De repente he transpuesto el rebaño. Al otro lado me restablezco, y logro al fin saltar al corredor central. Camino en dirección a una luz blancuzca que se refleja en un pequeño charco en el piso: debe ser el baño, lo recuerdo. Y mientras dirijo mi humanidad en esa dirección me encuentro, casi a boca de jarro, con un profesor de sicología que camina, con aire peripatético por el pasillo casi vacío. Lleva un pocillo, tal vez de tinto, en una mano, como si se tratara de un monje transitando por un monasterio en hondas cavilaciones, e indiferente al retumbar de las voces fanáticas. Lo veo venir, y cuando está a unos pasos, me reconoce. Creo haber cruzado dos palabras con él. Se trata de un tipo de académico que pulula en los ambientes ilustrados; uno de esos que parece estar convencido de tener siempre un pie adelante de la plebe, ¿viene de allí acaso la palabra pedante? No lo sé. En todo caso me siento ridículo con mi camiseta firmada por la estrella de mi equipo y una cachucha comprada en la tienda oficial. Él, por supuesto, va vestido con su traje formal, corbata y mancornas. De seguro ha de pensar que no puede hacerse nada trascendente en este mundo si no se sabe sicología. Por fortuna no le guardo ningún rencor; más aún, he creído que nadie como él se merece mi desprecio. Me levanta las cejas a manera de un cicatero saludo, poco antes de inclinarse a abrir una puerta que pareciera una cocineta: no se ve ningún letrero que indique de qué dependencia hace parte. Al pasar advierto que hay allí un despacho, con un anaquel repleto de volúmenes que flanquean el escritorio.

Tengo demasiada premura por vaciar mi vejiga, entonces sigo de largo hacia la luz que me ha parecido el signo de los orinales. Por fortuna he intuido bien. Mientras alivio mi urgencia, sin evitar sentir el áspero aroma a amoniaco, también me pregunto qué diablos hace un académico en este lugar. No puedo evitar mi curiosidad, pienso en evadir mis reticencias con este personaje, pero pareciera que la multitud me da fuerzas para abordarlo, me le planto en el dintel.

—Buenas tardes, profesor.

—Buenas tardes.

—Quizás usted me recuerde... Disculpe, me ha parecido curioso que un pensador como usted atienda precisamente aquí.

—Yo no estoy atendiendo a nadie —me dice con una risa que intenta ser amable, pero es apenas formal.

No tengo ganas de discurrir con él sobre nada, dado que me estoy perdiendo el juego, y no olvido además que esta clase de sujetos fácilmente puede considerarlo a uno un tarambana.

—Bueno, solo hablamos una vez, creo. Fue acerca de unos libros que usted mandó a encuadernar donde mi cuñada.

—¿A qué clase de textos alude usted?

—No lo sé, profesor, me acuerdo que eran unos libros como azulitos…

—Bien, ¿y eso a qué viene ahora, señor?

—Me imagino que era uno de esos libros que tratan de problemas…

—¿Problemas?

—Sí, los problemas de los que se ocupa el pensamiento occidental

—por fortuna me acordé de esa frase que había aprendido de Bertrand Russell, en un folleto leído para un examen, en el bachillerato. El hombre sorbe su bebida sin inmutarse.

—Mire, mi cuñada se llama Amanda y tiene…

—Ah, claro —dice con un asomo de emoción—. Sí, ¡cómo no! ¡Amanda! Es la que tiene esa fotocopiadora, tan pintoresca, en un contenedor, creo…

—La misma.

—Sí, claro que la recuerdo. Aprender es recordar, decía Platón.

¡Goool... Goool… Goool!

Un estruendo infernal hace trepidar el concreto de este edificio como si se tratara de un pancake de banano. El profesor parece no conmoverse, antes bien, pone el pocillo en la madera en el escritorio, abre uno de los cajones y extrae de allí un pequeño aparato con una forma similar a la de un fonógrafo diminuto. De inmediato veo una celdilla que se ilumina con un número. Luego saca una tabla, como las de los entrenadores, con un fajo de planillas oprimida por un gancho. De la gaveta saca una pluma y empieza a anotar algo.

—¿Qué se le ofrece por estos lados? —dice, sin dejar de mirar la aguja que oscila nerviosamente mientras deja un surco de tinta en una superficie encerada. Voy a cerrar la puerta cuando siento la necesidad de desembuchar mi inquietud, y la razón por la que estoy aquí mientras el templo del fútbol parece levitar de emoción. Antes de mi pregunta el profesor suelta su prefacio a modo de respuesta.

—Mi problema ahora es estudiar al hombre-masa —dice—. Por eso he abandonado por un tiempo los claustros de mi facultad, de modo que pueda concentrarme de lleno, in situ, al estudio del comportamiento colectivo. La vida del individuo ya ha sido ampliamente dilucidada por diversas ramas de la sicología, aún desde la filosofía, solo que ahora ha llegado el momento…

Un enorme sonido como el desinflar de un globo se escucha por doquier. El profesor olvida medirlo esta vez, o no lo considera relevante. Entonces pienso que su ceguera puede ser otra forma de fanatismo, como el de los que solo tienen ojos y oídos para el gol, mientras ignoran los encantos del juego, las estrategias del campo, la técnica para asimilar una derrota.

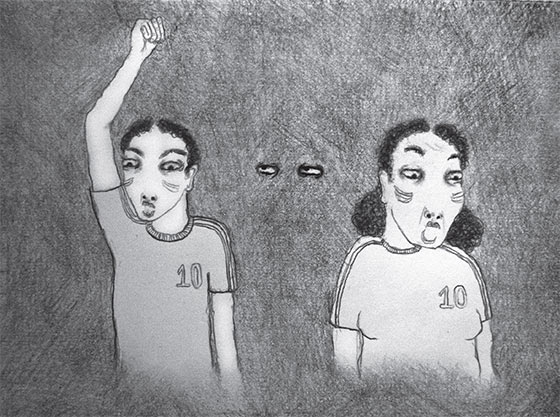

El profesor me entrega una encuesta en blanco, va a tomarme una placa fotográfica porque dice que no cuenta con ningún dato sobre un hincha después de que este va al baño. Entonces me percato de que ha estado espiándome, tal vez, incluso en el orinal. De pronto empiezo a sufrir una especie de furia que sube como levadura por mis vértebras. Parece un montón de espectadores diminutos que se precipitan por una boca de salida. Siento que debo actuar al llamado de mi especie, algo a lo que no puedo renunciar tan impunemente. Mis puños se crispan, echo mano de la manopla que he ocultado entre mis genitales. No voy a permitir que alguien me espíe solo como materia de investigación. Avanzo para destrozarle la cara de un puño, pero en ese momento, el profesor debió hundir algún botón porque, de modo instantáneo, un vidrio se ha cerrado desde arriba. Entonces se acerca para observarme con fijeza mientras apunta con premura algo que no puedo saber qué es. De un momento a otro soy su cobaya. Comienzo a dar fuertes golpes contra el cristal, pero debe tratarse de otro vidrio templado. Al fondo del corredor alcanzo a ver a dos guardas de seguridad cubiertos de un traje de pasta, a la manera de los robots baratos de semáforo. Es en ese momento cuando escucho en mi sangre el llamado de la especie, un dictado imposible de evadir. Soy un hombre masa, de hecho, y no voy a renunciar así como así, tan fácilmente a mi condición, solo como una pose civilizada. Entonces corro a refugiarme en la tribuna.