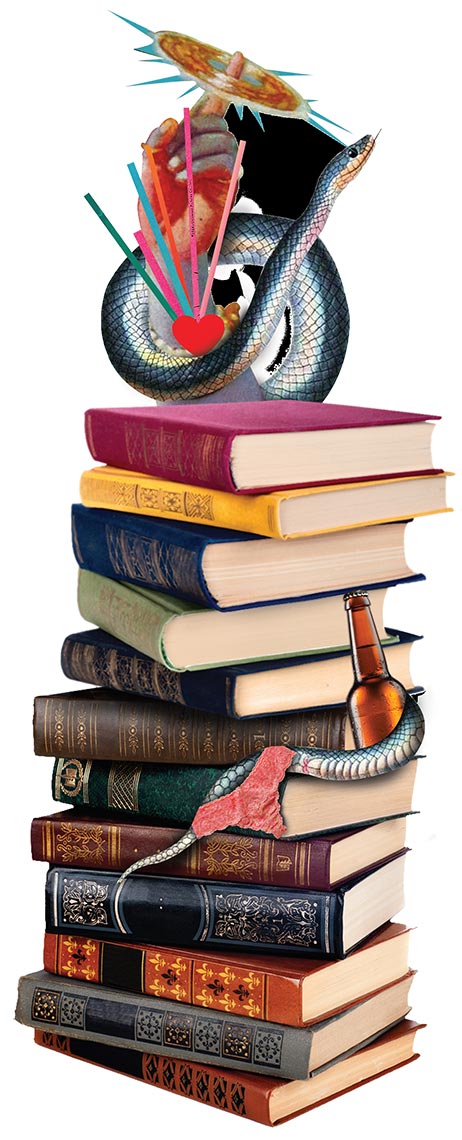

Las amistades peligrosas

Juan Carlos Orrego. Ilustración: Hansel Obando

Cuando tenía 17 años, poco antes de las vacaciones de junio de mi último año escolar, unos compañeros me invitaron a un partido de fútbol con sancocho en una cancha semiselvática que había no lejos del colegio. El selectísimo grupo estaba compuesto por ocho perdularios del grado undécimo del Instituto San Carlos, a quienes, además de la amistad, me unían las cuentas por pagar de no pocos exámenes de Física y Cálculo en los que yo había metido, por ellos, algo más que el brazo al fuego. Quizá solo el Monín Álvarez, cuyo padre era profesor de Química en la Universidad de Antioquia, sobrevivía sin mi ayuda, y por supuesto Jaime Ceballos, un mocetón roído por el acné y con el que, la verdad sea dicha, apenas había cruzado palabra; los demás, algo me debían: Julián Carvajal —baleado siete años después—, Pecho, el negro Cañizales, el Viejo — un carcamal de 21 años—, Yeyo y Panchis habían ido hasta mi casa para escuchar la explicación de algún problema termodinámico o, con mayor riesgo, yo les había brindado mi ayuda clandestina en los exámenes bimestrales.

Cuando tenía 17 años, poco antes de las vacaciones de junio de mi último año escolar, unos compañeros me invitaron a un partido de fútbol con sancocho en una cancha semiselvática que había no lejos del colegio. El selectísimo grupo estaba compuesto por ocho perdularios del grado undécimo del Instituto San Carlos, a quienes, además de la amistad, me unían las cuentas por pagar de no pocos exámenes de Física y Cálculo en los que yo había metido, por ellos, algo más que el brazo al fuego. Quizá solo el Monín Álvarez, cuyo padre era profesor de Química en la Universidad de Antioquia, sobrevivía sin mi ayuda, y por supuesto Jaime Ceballos, un mocetón roído por el acné y con el que, la verdad sea dicha, apenas había cruzado palabra; los demás, algo me debían: Julián Carvajal —baleado siete años después—, Pecho, el negro Cañizales, el Viejo — un carcamal de 21 años—, Yeyo y Panchis habían ido hasta mi casa para escuchar la explicación de algún problema termodinámico o, con mayor riesgo, yo les había brindado mi ayuda clandestina en los exámenes bimestrales.

Aunque tengo buena memoria, no recuerdo cómo quedó el partido ni cómo se conformaron los equipos, y ni siquiera puedo dar cuenta de mi cuota goleadora en el match, siendo —como era y aún soy— uno de esos desventurados que consigue embocarla un par de veces cada cinco años, y eso solo si el nivel de la competición es amateur. Para ser del todo sincero, debo decir que incluso no recuerdo si el partido realmente llegó a jugarse y si el sancocho alcanzó su justo hervor: mi memoria quedó encallada, para siempre, en el cigarrillo de marihuana que circuló de mano en mano en algún momento de la jornada. Fue esa mi primera vez con los psicotrópicos. Tiempo después, Julián me abasteció para que la segunda y la tercera vez transcurrieran, solitarias y felices como la masturbación, entre un seto de bambúes del cerro Nutibara. Allá mismo me acompañó mi primo Lucas una tarde de eclipse — no es metáfora— y sahumé por cuarta y quinta vez. Al año siguiente perdí la cuenta en la Universidad de Antioquia. Con Juan David Salamanca, estudiante de Antropología con vocación de filólogo, iba a fumar a la trastienda de la universidad y luego pasábamos la borrachera en la biblioteca, y, en el colmo del delirio, desdeñábamos las novelas latinoamericanas y salíamos con las grises obras teatrales de Antonio Buero Vallejo en nuestras mochilas. Solo en casa, cuando ya era demasiado tarde, cada uno cobraba conciencia del extravío.

Más pronto que tarde, sin embargo, acabé dejando el rito cannábico: el humo me hacía menos efecto cada vez, y, por contraste, las pocas veces que lograba embriagarme, el efecto duraba tanto que me rendía en la extenuación. Recibía, pues, un beneficio magro a cambio de un pago alto, el cual era llegar a casa con la ropa anegada en un olor intenso de hojarasca chamuscada; olor del que, incluso, podía sospechar mi cándida madre. La cerveza me ayudó a olvidar la yerba, como si se hubiera tratado de una novia tonta. De modo que ni mis viejos compañeros colegiales, ni mi primo, ni el letrado Salamanca acabaron siendo las amistades peligrosas de mi vida. Y tampoco vinieron a serlo corruptos seductores al estilo de la Marquesa de Merteuil y el Vizconde de Valmont —protagonistas del famoso libro de Pierre Ambroise Choderlos de Laclos—; para sorpresa del lector, mis amistades peligrosas fueron —y son— un antiguo seminarista metido a profesor de Etnología y un estudiante de doctorado filosófico que, con creces, podrían representar la ñoñería en una enciclopedia de las actitudes humanas.

Lucho Vidal lo conocí por los mismos días en que conocí a Juan David Salamanca, pues los tres empezamos a estudiar Antropología a comienzos de 1992. Lucho acababa de abandonar el Seminario Mayor de Medellín, del que había salido con tres lecciones aprendidas: cuáles eran los mejores poemas de Ernesto Cardenal, cómo hacer pan y —por sobre todas las cosas— que las gracias de las mujeres eran mayores que las de Jesucristo. Desde el principio nos unió una amistad entrañable, cimentada por el gusto compartido por los libros de Andrés Caicedo y las canciones de Inti-Illimani, amistad que, tras un frenético primer año universitario, apenas vino a atemperarse cuando, en el tercer semestre, cada quien se entretuvo con su propia novia. Desde el principio admiré en Lucho su fervor de lector, su agudeza hermenéutica y su pasión por los libros nuevos. Mucho tiempo después, cuando ambos ya éramos profesores del Departamento de Antropología, mi amigo tuvo la generosidad de compartirme la sabiduría que había alcanzado a lo largo de una vida agitada que, incluso, lo había obligado a buscar comida en las canecas de basura de Ciudad de México: “Las tres mejores cosas que uno puede hacer en la vida son quitarle el empaque a un libro recién comprado, destapar una cerveza y bajarle los calzones a una vieja”. Lo decía, sentencioso, con el dedo índice derecho apuntando al techo.

Aunque mi amigo, cuando era estudiante, se esforzaba por adquirir sus propios libros —compró La rama dorada con los flacos ahorros que le depararon muchas noches de mesero—, fue precisamente cuando regresó de México, con su título de Maestro a cuestas, que pudo permitirse todo tipo de lujos. Pero ello fue fatal para mí. Mi esposa — la misma novia del tercer semestre— empezaba su segundo embarazo y yo todavía no conseguía vincularme definitivamente a la Universidad de Antioquia, además de que, abrumado por la enojosa obligación de pagar una cuota de alquiler inmobiliario, me desvelaba con tortuosas cuentas acerca de la posibilidad de embarcarme en una deuda bancaria para tener casa propia. En semejante trance, todavía tenía que soportar que Lucho, solterón y con superávit en el bolsillo, me mostrara cada semana el nuevo libro que había comprado: “Mirá qué putería: A través del Islam de Ibn Battuta”, decía por ejemplo, y regularmente agregaba este colofón: “Carito el libro, mano, pero estas cosas hay que tenerlas. Son material de trabajo”. Cuando yo trataba de justificarme invocando mi coyuntura familiar, él no dudaba en esgrimir su dedo y amonestarme con una untuosidad catequística sin duda aprendida en el seminario: “Mano, hacer biblioteca es un proyecto de vida”. Aquel satanás tenía una respuesta filosófica para todo y estaba ungido por el don de hacerse irresistible. En una de esas, indefenso ante sus audaces consejos, compré los cuatro tomos de la Historia de la literatura hispanoamericana de José Miguel Oviedo y desaté una crisis conyugal que apenas vino a amainar cuando, un lunes de abril de 2005, una ecografía señaló que era un niño lo que venía en camino. Lucho se alegró una barbaridad cuando se lo conté y alcanzó a sugerirme que, en vista del nombre que pensábamos ponerle, recibiéramos al segundo hijo con un ejemplar de El Conde Lucanor, del Infante don Juan Manuel, entre las tiernas cobijas.

Más tarde que temprano discurrí, al fin, la estrategia para quitarme de encima a Lucho. Consistió esta en pedirle prestados los libros apenas los compraba —con malicia, dejaba que corriera una semana, a lo sumo dos—, y aunque inicialmente su generoso corazón se inclinaba gozoso a conceder el favor, no pudo evitar agriarse cuando descubrió que le devolvía los libros subrayados; subrayados con tímidas marcas de lápiz, sí, pero subrayados —desvirgados— al fin y al cabo. Tiempo después, para rematarlo, desarrollé la costumbre de colarme de improviso en su oficina profesoral para, casi literalmente, arrancarle el libro que tuviera en las manos. No solo no volvió a darme noticias de su mercado bibliográfico sino que optó por la impía práctica de trabajar a puerta cerrada, e incluso hubo quien me contara que había instalado una cerradura con doble llave en el gran cajón del escritorio en que solía guardar los libros. Es verdad que no me evitaba del todo, pero cuando nos topábamos proponía temas de conversación alejados todo lo posible de cuestiones librescas —si es que existen esos temas—, y mostraba un afán angustioso por acabar la plática. Felizmente, después de errar de cama en cama como un náufrago, mi amigo acabó casándose y trajo al mundo a Annie, una preciosa niña que absorbió su odioso superávit y que, en consecuencia, lo obligó a poner los pies en el mundo chato de quienes, solo de vez en cuando, nos damos el remordido gusto de comprar un libro de bolsillo (o de los que apenas pueden hacerse a un ejemplar de La rama dorada después de muchas jornadas de esfuerzo). Sobra decir que cuando Lucho me llamó para pedirme que fuera el padrino de su hija, acepté encantado.

No habían pasado dos años desde que aquel exorcismo me había devuelto a mi amigo cuando, escupido desde el mismo infierno, apareció en mi vida Simón Puerta, estudiante de doctorado en Filosofía según una leyenda que él mismo se esforzaba en difundir; porque el maldito, como la serpiente del Edén, no se entretenía en otra cosa que en ofrecer la jugosa manzana del árbol prohibido a los incautos que encontraba a su paso. Vivía para comprar libros y para hacer que los demás los compraran también. A sus veintitantos años, era soltero y contaba con sueldo propio al mismo tiempo que mesada paternal, de modo que podía comprarse cuantos volúmenes le vinieran en gana, de cualquier materia, bajo cualquier pretexto y a cualquier hora del día. De hecho, solía alardear de sus compras millonarias por internet, cuando, en ejercicio de su dichosa desocupación —esa que hacía pasar por doctorado—, se sentaba frente al computador a esperar la media noche de ciertos lunes en que se desataban las más disparatadas ofertas comerciales en la red. Alguna vez se dio el lujo de comprar doce ejemplares del mismo libro de Papini —Gog— solo porque eran ofrecidos a un precio irrisorio.

A diferencia de Lucho, Simón no apelaba a máximas morales o a argumentos técnicos para justificar la compra de libros. Claro, no me refiero a sus propias compras, las cuales efectuaba con el mismo impulso irrazonado con que se sucedían sus diástoles y sístoles; hablo de que, al tratar de convencer al prójimo de que debía embarcarse en una transacción bibliográfica, solía recurrir a un singular expediente. Consistía este en frases redondas, casi diría literarias, cuyo poder de convicción residía exclusivamente en su oportunismo y no en su hondura filosófica. Pude conocer ese modus operandi a propósito de un curso de estructuralismo antropológico con el que me había comprometido, y en el contexto del cual no hacía otra cosa que lamentarme por los muchos libros de Claude Lévi-Strauss que necesitaba y no tenía en casa. En uno de esos lances, reconocí ante Simón que, por desgracia, el faltante de Las estructuras elementales del parentesco en mis estantes era del todo grosero. Entonces mi amigo, con el repentismo de un trovador, dijo: “Nada mejor que darse cuenta que a uno le falta un libro. Entonces tiene que salir a comprarlo”. De muy poco me sirvió aducir que el tratado del sabio francés estaba agotado: al otro día recibí un correo electrónico de Simón con el enlace de una librería virtual en la que aquella joya era ofrecida por sesenta dólares. El lector adivinará que di el fatídico clic.

Otra vez, mientras adelantaba con Simón un asunto común por los lados del estadio Atanasio Girardot, no pude evitar que me acompañara a una librería —para colmo, la mejor surtida de la ciudad— en la que debía averiguar un libro que pensaba regalar a mi hijo. Se trataba de un cómic sobre la vida de Salvador Dalí que ya tenía visto, pero a propósito del cual había incubado una duda de última hora sobre la conveniencia de ponerlo en manos de un niño de 12 años —todo porque, en una viñeta, el pintor se quejaba de que García Lorca quería sodomizarlo—. A pesar de eso, el libro era una rutilante preciosidad por sus trazos y colores, y es posible que, como yo mismo no podía resolver el asunto, buscara inconscientemente la ayuda de un Simón que, bien sabía, iba a recomendarme la compra con alguna de sus frases cínicas. En efecto, así lo hizo, pero de un modo que yo no esperaba y que tuvo, por supuesto, resultados catastróficos; y fue que, habiendo descubierto que en la librería también había una historia en cómic sobre Velásquez, y habiendo invitado a mi amigo a que me indicara cuál podía ser la compra más indicada, el muy majadero no tuvo ningún escrúpulo para decirme: “Cuando uno duda entre dos libros, lo más indicado es comprarlos ambos”. Al otro día —pero mi esposa no lo supo jamás— no pude pagar la factura de los servicios públicos.

La última osadía de Simón tuvo lugar hace apenas un par de meses, en la víspera de que se otorgara el Premio Nobel de Literatura correspondiente al año 2017. Fiel a una práctica que tanto tiene de compulsión consumista como de emocionante apuesta literaria, pasé por la librería de la Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia para comprar un libro del escritor que, a mi juicio, iba a ganar el celebérrimo galardón. De acuerdo con mis cálculos, el premio podía ganarlo un novelista español: por un lado, la Svenska Akademien había desbarrado en géneros profanos durante los últimos dos años, y por otro, los ibéricos no se alzaban con la distinción desde hacía 28 años, cuando la recibió el deslenguado Camilo José Cela. Así que le puse todas mis fichas a Javier Marías. Por razones que no viene a cuento precisar, no pude deshacerme de Simón en mi visita a la librería; de todos modos, no me angustié: sabía que, a lo sumo, allí había dos libros del madrileño, y sabía también que en mi bolsillo había un discreto superávit que justo me permitiría comprar ambos volúmenes, si era que mi amigo optaba por otro más de sus consejos arteros. Sin embargo, a fuer de sincero, debo decir que él no abrió la boca mientras estuvimos entre los estantes de la cooperativa y que fui yo quien, por mi propia voluntad, me empeñé en comprar Corazón tan blanco y Mañana en la batalla piensa en mí. Simón vino a destilar su ponzoña solo al otro día. Apenas me topé con él, me dijo: “A mí me olía que el premio se lo iba a ganar Ishiguro, pero no te quise dañar el entusiasmo que tenías con Marías. Si querés, al mediodía te acompaño otra vez a la librería. Allá estaban Los restos del día y El gigante enterrado”. A un obsesivo como yo no puede hablársele con tanta precisión.

De Simón no he podido librarme, y si soy sincero, tampoco de Lucho, quien de un tiempo para acá no ha tenido empacho en atormentarme con las preciosas enciclopedias juveniles que ha comprado para mi ahijada. Si pergeñé estos párrafos en el engañoso pretérito de las historias consumadas, fue solo para, mientras escribía, vivir la ilusión de sentirme a salvo de su peligrosa amistad.