|

Le había propuesto a Alfonso Cano que escribiera un mensaje a la Asamblea Constituyente recién alzamos vuelo en Flandes, rumbo a Venezuela. "Lo haré", respondió. Cumplió su palabra: seguros en territorio venezolano, se acercó y puso en mi mano una hoja manuscrita con su firma y la de sus compañeros: "Lo prometido es deuda, doctor Marulanda". Guardé la nota, y de vuelta en la sala de la Constituyente se la entregué a Lorenzo Muelas para que la leyera delante del pleno. Tan pronto terminó, presenté la proposición que prometí a Cano cuando nos despedimos en Caracas: "lo prometido es deuda" también valía para mí. Era el paso más audaz imaginable en el camino de esos diálogos de paz... Lo revelaré en la última entrega de estas crónicas.

Volábamos sobre la selva en busca de Cano, después del encuentro con Iván Márquez. "Me perdí... no reconozco el terreno desde arriba", balbuceó el baquiano, pálido como hoja de papel y con los ojos negros de animal de monte enchufados en el paisaje infinito de copas de bosque. Hacía rato remontábamos los cielos amazónicos en las direcciones que señalaba con la antena de su radio la mano compulsiva de aquel guía de las FARC que nunca había visto desde las alturas el mundo, en el que vivía sepultado desde siempre y quizás para siempre con sus compañeros de guerrilla. Tuvimos certeza de que no sabíamos dónde estábamos ni hacia dónde íbamos, aunque hacía rato lo presentíamos.

comras el mundo, en el que vivía sepultado desde siempre y quizás para siempre con sus compañeros de guerrilla. Tuvimos certeza de que no sabíamos dónde estábamos ni hacia dónde íbamos, aunque hacía rato lo presentíamos.

Hacía 30 minutos volábamos a ciegas sobre la monotonía de la selva, desde cuando nos despidió Márquez en aquel claro de monte. Sentí la tensión del guía cuando abordó el helicóptero: subió sin abrir la boca y tan pronto trepó al aparato se "asó"; miraba a este lado y al otro, se echaba para atrás y para adelante sin hallarse. Cuando soltó el taco de su confusión, el piloto y yo nos miramos estupefactos, sin mover medio músculo de la cara ni dejar salir expresión alguna que delatara nuestro desconcierto. El guía estaba a punto de explotar de los nervios, como queriendo tirarse de bruces por el enorme vidrio delantero de la nave.

De pronto, el radio muerto resucitó. ¡Nos hablaron! "Los estoy viendo... a su izquierda... avancen y empiecen a bajar". Nos volvió el alma al cuerpo: era la voz de Alfonso Cano. El guerrillero de abordo, a punto de infartarse, le contestó cualquier cosa en su jerigonza de avanzadilla. "No intenten asentar el helicóptero que el suelo es pendiente", transmitía Cano desde tierra.

El anillo en la selva donde descendimos para recoger al guerrillero era más pequeño que aquel en que aterrizamos horas antes. No vi a nadie, pero mientras la máquina se suspendía 50 centímetros sobre el piso observé que los árboles gigantes que nos rodeaban se alborotaban como si tuvieran legiones de micos trepadas en los copos. Presentí que centenares de ojos guerrilleros curioseaban escondidos desde las ramas en las alturas: las moles vegetales se mecían y agitaban como frágiles arbustos de guayabo.

Salió del monte un hombre menudo, con anteojos enormes de marco negro que le tapaban buena parte de la cara, barba negra y cabello negro ondulado, vestido de camuflado y botas de cordones hasta la canilla. Caminó hacia el aparato, tranquilo pero a buen paso, mirando al suelo para no tropezar. Era Cano. Lo seguía una mujer blanca, pálida, un poco más joven que él, también menuda, de pelo negro largo y descuidado, la cabeza descubierta y vestida de camuflado, pero con botas pantaneras. Después supe que era su compañera. Cuando la tuve cerca, me pareció ver al común de mujeres con las que estudié en la Universidad de Antioquia en los años sesenta: en su silencio y su palidez inexpresivos presentí la mujer resuelta, disciplinada, leal a su compañero y a su lucha.

Abrí la portezuela del helicóptero en medio del huracán que formaban las enormes aspas al vuelo, y en una exhalación mi vecino guerrillero se tiró de la nave, casi pasándome por encima como alma que lleva el diablo. Se sumergió en la selva. Al acercarse los nuevos pasajeros, les extendí la mano para ayudarles a subir; primero ella, después él. Nos acomodamos: al extremo de la banca el venezolano fantasma, a su lado la dama, luego Alfonso Cano y después yo contra la ventanilla. De inmediato, Cano y yo empezamos a conversar casi sin parar hasta el final de la odisea. "Gracias doctor Marulanda por venir hasta aquí por nosotros... Esta guerra no la vamos a ganar ni a perder... Estamos en la operación más peligrosa en la historia de las FARC... Si subimos a este helicóptero es porque queremos la paz... Nadie en sus cabales quiere vivir y morir en esa selva", etc. Ah, y este detalle sorprendente en cierto momento del diálogo: Cano me preguntó con suavidad por alguien entrañable de mi casa por quien la familia había padecido momentos terribles, años atrás, y que la prensa de la época reseñó. El comentario distendió la conversación que hasta el momento tenía cierto tono solemne. Sabía por mis lecturas que el hombre que tenía a mi lado era inteligente y culto, político más que guerrero.

Regresamos sin más tropiezos al sitio donde estaba Iván Márquez. Mientras volábamos hacia allá saqué un ejemplar de mi libro "Testimonio al borde del abismo", que recién había publicado al final de mi ciclo de Senador y que llevaba conmigo para entregar a alguien camino de Caracas, sin saber con quién me iría a encontrar. Se lo dediqué a Cano. Escribí en la contraportada alguna frase sobre las esperanzas de paz. Me dio las gracias y empezó a hojearlo.

Aterrizamos en el descampado de Márquez y su tropa. Cano me insistió que bajáramos para intentar de nuevo la comunicación con Manuel Marulanda, quien quería hablar conmigo. Cano y Márquez se saludaron, contentos de reencontrarse. "Atravesé doce departamentos caminando para llegar hasta aquí", comentó con su voz suave y sonriente Márquez a Cano. Luego nos dirigimos a la orilla de la selva, donde estaba el hombre del radioteléfono, y de nuevo fueron infructuosos los intentos de comunicación con "Tirofijo". Los invité a continuar el viaje, y cuando regresamos al helicóptero el capitán me dijo: "Doctor, se cerró, no podemos salir". Miré hacia el cielo, arriba del tubo de selva: lo tapaba un techo de niebla gris y densa, triste. La leve brizna de lluvia que empezó a caer me acarició la cara.

Regresamos bajo los árboles. Los guerrilleros habían amarrado plásticos de las ramas, a manera de techos para escampar. Cano me preguntó si aceptaría contestarles preguntas a sus compañeros sobre las tareas de la Constituyente. "Con gusto", respondí, y él dijo a voz en cuello que podían dialogar conmigo. La disciplina de las FARC es férrea: era necesario el permiso del comandante para que intercambiáramos palabras. Hablamos buen rato. Sus inquietudes giraron alrededor de los temas campesinos y agrarios: la reforma agraria, sin más vueltas.

|

|

"Doctor, ya despejó", susurró en mi nuca el piloto. "Señores, adiós", me despedí, y salimos a las carreras. Subieron Cano y su compañera, y Márquez y la suya: la misma que había filmado nuestra primera llegada. Se acomodaron en la banca de atrás, yo adelante al lado del piloto, y el inefable enviado del presidente Carlos Andrés Pérez seguía invisible y mudo atrás, contra la ventana del fondo.

Cuando volábamos a cielo abierto, el piloto dijo en voz alta para que todos oyéramos: "Doctor, la gasolina no alcanza para llegar a Flandes, hay que tanquear". En las vueltas y revueltas habíamos quemado casi todo el combustible. "¿Dónde encontramos gasolina?", grité para sobrepasar el ruido del motor. "Lo más cerca es Neiva", gritó a su vez el piloto, "pero nadie en ese aeropuerto sabe que andamos por acá". Era la manera diplomática de advertir el riesgo que corríamos si aterrizábamos allí, con nuestra nómina de pasajeros a bordo, reseñados en las carteleras de todos los aeropuertos y buscados por la policía del mundo entero; como quien dice: decida por su cuenta y riesgo. No dudé: "Vamos a Neiva".

Giré la cabeza con discreción como para observar el paisaje a mi derecha: quería ver qué hacía Cano. Estaba detrás mío, como si nada, estudiando el libro de mapas de vuelo que encontró metido en el bolsillo del espaldar de mi asiento, delante de sus narices. Volteé a mirar hacia otro lado con la misma sutileza y observé que Márquez y las dos damas dialogaban entre risas, en voz baja.

Treinta minutos después el aparato asentó sus patines sobre la pista del aeropuerto La Manguita, a 150 metros del terminal, al lado del surtidor de gasolina que, me imagino, estaba allí para tanquear helicópteros de las petroleras que operaban en la zona. El pilotó saltó por su lado como resorte, dio la vuelta por delante a trancos, cogió la manguera y la conectó de afán. Salté por mi lado y me paré enfrente de la nave con la vista atenta a la puerta del edificio, donde se veían varios policías conversando desprevenidos. De pronto, otro policía se les acercó en moto y uno del corrillo se separó del grupo y se horqueteó en la parrilla. Se dirigieron hacia donde estábamos. Por reflejo caminé varios pasos adelante, resuelto a salir al encuentro de los agentes y cubrir con cualquier cuento, o como fuera menester, la integridad del cargamento de guerrilleros VIP que tenía detrás. Los policías se dejaron venir derecho hacia mí, se acercaron despacio, me miraron de pies a cabeza desde la media distancia y sin detenerse dieron vuelta y se alejaron. No miraron adentro del aparato... ¡Se hubiera armado la de Dios es Cristo! Los rostros y fachas de mis pasajeros eran inconfundibles. Por mi parte, no sentí ni frío ni calor: permanecí impávido... ¡Otra cosa experimenté dos días después, cuando mi mente y mis nervios vaciaron de lapo las emociones y tensiones de aquella jornada alucinante!

Lleno el tanque, brincamos al helicóptero. Nuestros pasajeros seguían desentendidos, como en paseo del colegio. Un salto al vuelo y caímos en Fresno después de las tres de la tarde, la hora límite para arribar. El aeropuerto estaba rodeado de tipos vestidos de paño azul de fondo entero, corbata y brazalete, que a la legua se veían venidos de Bogotá sin haber tenido tiempo para cambiarse. No pregunté quiénes eran. En la pista estaba Lorenzo Muelas, con quien me abracé, mientras la escuadra de guerrilleros a su cargo, Pablo Catatumbo, Andrés París y Guillermo Zuluaga, cambiaban saludos efusivos con el grupo que yo traía. Seguí hacia el baño y cuando llegué al orinal escuché que alguien exclamó: "¡Ay jueputa! ¡Parezco un mico!". Volteé: era Alfonso Cano delante del espejo de cuerpo entero instalado en una pared; me miró sonrojado y dijo: "Perdone doctor Marulanda, hacía tres meses no me miraba en un espejo".

Regresé a la pista. En el suelo había una olla enorme, repleta de tamales tolimenses que no sé quién llevó. Los comandantes guerrilleros y los constituyentes, hambreados, nos hicimos cada quien a nuestro gran tamal y arrancamos a comer con ganas, sentados en el suelo, usando las cédulas de ciudadanía a manera de cuchara mientras comentábamos animados la situación. Alguien tomó fotos que no sé dónde andarán. Pablo Catatumbo se me presentó y se hizo a mi lado; conversamos como si fuéramos viejos amigos, a pocos metros del flamante jet privado que luego del banquete típico abordaríamos para viajar a Venezuela. Caracas nos esperaba, pero aún estábamos lejos.

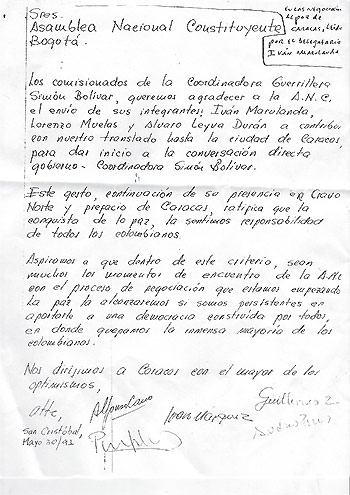

Carta enviada por Alfonso Cano,

de su puño y letra, a la Constituyente,

firmada por sus compañeros

y encomendada a Iván Marulanda

|