|

Mientras escogía los cuadros que ilustrarían un libro para niños, Ethel Gilmour advirtió cuán difícil le resultaba encontrar aquellos en los que no hubiera muertos. Varios años antes, en una reseña había escrito: "No deseo pintar la violencia, pero está aquí, a un paso, al frente de mi puerta y se va colando en mis pinturas". Mientras escogía los cuadros que ilustrarían un libro para niños, Ethel Gilmour advirtió cuán difícil le resultaba encontrar aquellos en los que no hubiera muertos. Varios años antes, en una reseña había escrito: "No deseo pintar la violencia, pero está aquí, a un paso, al frente de mi puerta y se va colando en mis pinturas".

Había llegado a Medellín en 1971, en busca de un amor de verano, un paisa que conoció en un vagón mientras viajaban en una excursión de estudiantes rumbo a Moscú. Con Jorge Uribe, el novio, habían vivido los meses convulsos de mayo del 68, habían tomado vino como turistas mochileros en la casa de Cézanne, y se habían despedido sin más promesas. Pero luego de algunas cartas enternecidas, en el francés escolar en que se hablaban, terminaron encontrándose otra vez en un jeep para cruzar la Guajira y sellar de modo definitivo un pacto de amor que duró toda la vida.

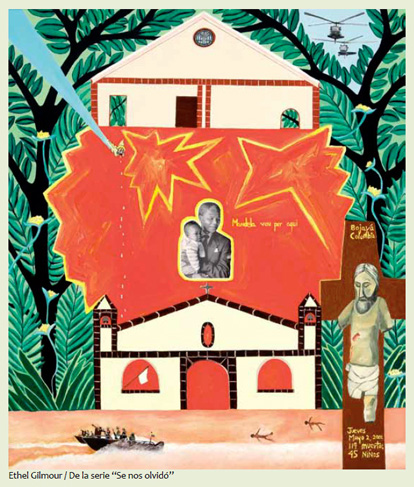

Los paisajes del trópico con su infinidad de tonos y su viva intensidad le hicieron pensar que estos eran los colores verdaderos. Desde entonces dejó de pintar del modo dramático y furioso como le habían enseñado en el Instituto Pratt de Nueva York, al tenor del expresionismo abstracto. En su obra empezaron a aparecer los parajes de montaña, los rostros de la gente humilde de estas tierras, los tarros de galletas sembrados de hortensias junto con los símbolos de la religiosidad popular y los objetos de los mercados artesanales. Todo esto compuesto de un modo alocado, con aparente ingenuidad, en una suerte de humorada de tierra caliente. Y aquella pintura que muchos confundieron con el naif o con el primitivismo se empezó a poblar de soldados y guerrilleros, de cardenales enjoyados, de monjas rollizas, de reinas de belleza, de guardaespaldas y mafiosos.

Una tarde, mientras descansaba de pintar, en el apartamento del Parque de Bolívar de Medellín, una bala entró al cuarto y ella lo registró así:

Dos de la tarde

Siesta

Tiroteo en la calle

Bala perdida

Quebró la ventana

No pasó nada

¡Oh Dios!

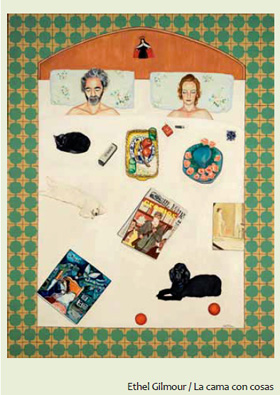

La bala cayó sin fuerza a un lado de la cama. Ethel la recogió y luego pintó un cuadro con la escena, donde la incorporó como una reliquia en una urna diminuta. Muchas veces ella y su esposo aparecen, viviendo en la paz hogareña junto a perros y macetas florecidas, mientras afuera rondan bandadas de helicópteros y hay hileras de combatientes de todos los bandos que disparan, dibujados con ternura y rodeados, con primor, por encajes de pistolas y granadas.

La naturaleza de este país parece atraerla tanto como sus miserias. Al tiempo que agradece haber hallado el amor en estas latitudes y haber encontrado por fin el sentido más autentico para expresarse en la pintura, descubre con horror y a veces con humor los contrastes de Colombia.

La suya no es la mirada soberbia del primer mundo que nos mira por encima del hombro para resaltar nuestra tragedia. Es la de una artista condolida que en medio de su fascinación por la belleza también percibe los estragos del conflicto. Lo que a primera vista es el esplendor de muchos soles entre montañas son también explosiones de combates. Y lo que la pareja de esposos tiene sobre la cama, en el ocio de domingo, es una revista de farándula con la foto de un encapuchado.

Al cotejar el ambiente del que provenía con el de la cultura que adoptó siempre hallaba más parecidos que diferencias. Vino al mundo, con un hermano gemelo, el 29 de febrero de un año bisiesto, en Cleveland, Ohio. Pasó su infancia en el profundo Sur donde aprendió a escalar montañas, a montar a caballo, a bailar y, por supuesto, a dibujar. Rodeada de los misterios de los Apalaches escuchó a la vez los cantos africanos en dialecto gullah y los relatos mágicos de la abuela. Pero al mismo tiempo que esta rica tradición despertaba su asombro también oía los relatos brutales de la guerra civil, donde antepasados suyos habían combatido, hermano contra hermano; y en los que todavía se recuerda a un tatarabuelo que llegó a casa, a morir de sus heridas.

Pero fue la magia local de este lado la que se impuso para fortuna nuestra. Por eso podemos disfrutar con la gracia de su pintura que pone en el mismo plano a arzobispos y generales, a ángeles y mascotas. Pero que también, ante el drama de la población negra de Bojayá, escribe en medio del cuadro, a manera de súplica: "Mandela, ven por aquí".

|