|

Algunos creen aún, como en los años bobos de la violencia liberalconservadora —cuando el país se dividió entre obispos aguerridos y masones de paraguas y un montón de crédulos y cándidos peleaban por ellos—, que si uno publica sus excrecencias en El Tiempo o es amigo de parranda de un Santos se hace reo del infierno; de un infierno muy semejante a la estación ferroviaria donde se quedan los dejados del tren de la historia y los traidores a la causa, esa cosa tan cómica de puro solemne. Cuando, como yo, se tuvo eso que llaman veleidades de izquierda y se escribieron odas a Ho Chi Min y elegías al Che Guevara y se firmaron manifiestos contra las perversiones del sistema, uno es puesto en la picota y se vuelve sospechoso de godarria si no se muestra convencido de que los Santos son sus enemigos y no cree que El Tiempo cocina los males de este país estrafalario.

Sin embargo, la mayoría de los colombianos que saben leer leen El Tiempo, y aun cuando lo compran con asco han soñado que dan a luz, en sus páginas, un soneto con estrambote, o que son presidentes con su apoyo. Con los ojos entrecerrados, el soñador es investido con las responsabilidades de sus ilusiones aunque el hipo venga a sabotear el entresueño, y es coronado en el Teatro Colón como Gutiérrez González, con hipo y todo, por su soneto, o saluda desde el balcón de Palacio a una multitud agradecida mientras la brisa de un río podrido mece la hamaca con mano materna. Porque El Tiempo es El Tiempo: un periódico propicio para fomentar tirrias y ensueños, y, tanto como los otros periódicos del mundo, útil para envolver papas y limpiar vidrios. Conocí un hombre, lector diario de El Tiempo, liberal ortodoxo sumiso a la dirección del partido y borracho consuetudinario, que cuando se caía un avión decía con cara de triunfo doblando el periódico sobre sus rodillas y descalzando los anteojos: "Ahí debía ir un maldito godo". Por fortuna para todos, a El Tiempo ya no le quedan lectores así. Ni contradictores como los del pasado, que cuando se sentían indispuestos porque los Santos les resultaban indigeribles corrían a quemar El Tiempo o a tirarle piedras y se metían a la oficina de Hernando Santos, tío del Presidente, hasta que los invitaban a tomar un trago y les tomaban una fotografía para la edición del otro día.

El Tiempo ha sido en el transcurso de su historia centenaria de muchos modos distintos: generoso, insidioso, justo, subversivo y guardián del establecimiento, y en sus mejores épocas incluso divertido y hasta inteligente. Hay muchos periódicos en Colombia, unos mejores que otros. Pero El Tiempo es el más detestado y apetecido, porque el odio y el apetito son las esencias del poder. Y El Tiempo siempre permaneció ligado al poder, con un aire olímpico y desfachatado que muchas veces resultaba ofensivo, pero siempre legítimo: los Santos son humanos, demasiado humanos, y el gusto por el poder es propio de mamíferos como nosotros, por santos que sean. Sin embargo, El Tiempo no es más que un periódico, y todas las querellas que provoca resultan vanas. O en todo caso ya pasaron los años en que, dicen, El Tiempo ponía presidentes y tumbaba ministros, o en que si tu nacimiento, tu matrimonio o tu deceso no quedaban registrados en sus páginas, era como si jamás hubieras existido. Los periódicos de hoy son tigres de papel por poderosos que parezcan; y, a veces, gatos de papel.

Para la generación del nadaísmo —esa degeneración de artistas de la cual ya van quedando tan pocos que no arman una fiesta, ni siquiera discreta— El Tiempo era un baluarte a tomar. Los nadaístas se fueron a Bogotá a intentarlo en tropel y El Tiempo, claro, se dejó, porque El Tiempo se deja cuando quiere, pues nuestra postura de irreverentes y podridos resultaba vendedora. Nos hicimos amigos de los Enríquez y de Hernando, Francisco y Juan Manuel el presidente. En retribución, Gonzalo Arango, que a veces podía ser tan lambón, sucumbió a la debilidad de escribir un panegírico de Silva en las páginas de El Tiempo como cualquier retórico de La Candelaria, y a la tentación de decir que los Santos eran los únicos santos de nuestra devoción. Menos frívolo, Amílcar Osorio me dijo cómo se había ido a los Estados Unidos por culpa de Eduardo Santos y Eduardo Mendoza Varela, que pusieron sus primeros cuentos por las nubes y lo invitaron a tomar café para felicitarlo por su "Análisis de Paraboloides Hiperbólicas" y por "El Caudatario". Amílcar, que era un muchacho que no había terminado la teología ni el bachillerato y hablaba un francés arrabalero, metido en unos bluyines negros de tubo, dudó si esos señores eran unos idiotas por respetables, expresidentes o bisojos que fueran, o si él, Amílcar Osorio, era un genio como Proust o como Françoise Sagan, que copiaba su corte de pelo. "Y me fui a Nueva York —me dijo Amílcar— a confrontarme con los monstruos de la poesía norteamericana que tanto admiraba. Pero me repatriaron por indocumentado". El Tiempo fue decisivo para la generación del nadaísmo, y no es deshonra: algunos de los mejores textos de la pandilla fueron publicados allí, y hasta los pagaron. Cuando murió Neruda, escribí una elegía larga y sombría con gallos y barcos negros, un adiós al poeta sin levantar la mano. Se la mandé a Enrique Santos hijo, que me dedicó una página de su suplemento dominical con una fotografía del chileno muerto, y fue la primera vez que recibí tanto despliegue y la primera que obtuve honorarios por un subproducto de mi desvergonzada musa. Mil pesos no alcanzaban entonces para mucho, pero representaron algo mejor que un rapapolvo en esas épocas en que uno no sabía dónde iba a dormir ni con quién. Pero no todos los días se mueren nerudas: si así fuera, los elegíacos estaríamos ricos.

|

|

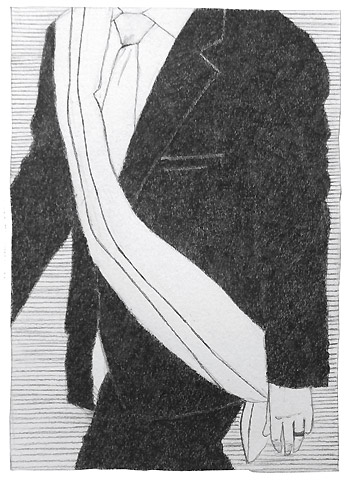

El humor bogotano cáustico e intrincado apuntó un día, cuando Juan Manuel Santos llevaba barba, a los veinte años, y apenas se iniciaba en la política: lo maduraban como a los aguacates, a punta de periódico. Aunque las cosas no son tan absolutas: una prueba de la relatividad del poder, según los enemigos de El Tiempo, es el largo camino que debió recorrer Juan Manuel para convertirse en presidente (desde que El Tiempo quedaba en la avenida Jiménez hasta que se pasó a la calle 26). Y esto es, en suma, lo que quería decir desde la primera palabra de esta nota difusa: que Santos, Presidente, es como es porque es como El Tiempo, porque encarna el talante de El Tiempo, el maquiavelismo santafereño que aspira a dominar sin hacerse demasiado evidente. Ernesto Samper —que quién sabe qué libros andará leyendo, tal vez a Spengler o a Liévano Aguirre— declaró en Telecaribe que su suerte política expresaba la oposición de las oligarquías bogotanas contra las aristocracias del altiplano. Los Santos hacen la síntesis de esa tesis sin pasar por la antítesis: aristócratas de la línea de Antonia Santos —una señora que tuvo la desgracia de tener nombre de escuela—, son también oligarcas porque no tuvieron remedio. De cualquier manera, es obvio que Samper esperaba hace años al otro Santos Presidente que compensara la esterilidad histórica del republicanismo de Eduardo Santos y de Carlos E. Restrepo, el suegro de Fernando González y el más apasionado y brillante de los adversarios de El Tiempo, quien consagró al periódico como símbolo del santanderismo que repudiaba. Después de Juan Manuel, claro, es dable esperar otro y aun otros, sin ser profeta, en el eterno retorno de las cosas.

Desde cuando compraba la revista Alternativa, que dirigió Enrique Santos hijo, pensé que este sería el segundo primer mandatario de la dinastía Santos, a pesar de que es tan inteligente, lee a Kerouac, escribe bien y habla griego para descrestar a los amigos en las casas de las amigas y suscita la envidia de quienes estamos condenados a leer a Anacreonte, al sesgo de algún traductor asalariado de Salamanca o con beca de la UNAM. Y sabía que iba a costar acostumbrarse a ver a Antonio Caballero de ministro de relaciones exteriores o de embajador en la España torera, a Jorge Restrepo en el ministerio de obras públicas y a Poncho Rentería como inspector de peluquerías de señoras. Pero así son las cosas de El Tiempo: Enrique, el intelectual de la casa, decidió entregar su alma al golf en los campos de Miami, y Juan Manuel dejó la mesa de los tahúres para trabarse a la banda de los presidentes. Ya solo queda confiar; esperar bajo los aguaceros que el talante de El Tiempo haga el milagro que le deben los Santos al país, según piensan algunos, ya que no fueron capaces de acabar con el periódico (aunque según otros, Juan Manuel salvó a la nación del peligro de probar la opción presidencial de Francisco). Será interesante ver cómo se aplican a la política mayor las pequeñas cortesías marrulleras de las mesas de juego. Y es un agradable contraste, por lo pronto, un hombre de buenos modales y sangre fría en el sillón que llamamos "solio de Bolívar": ese mueble que dejó tan caliente Uribe con sus arrestos de arriero y su afición a la camorra.

|