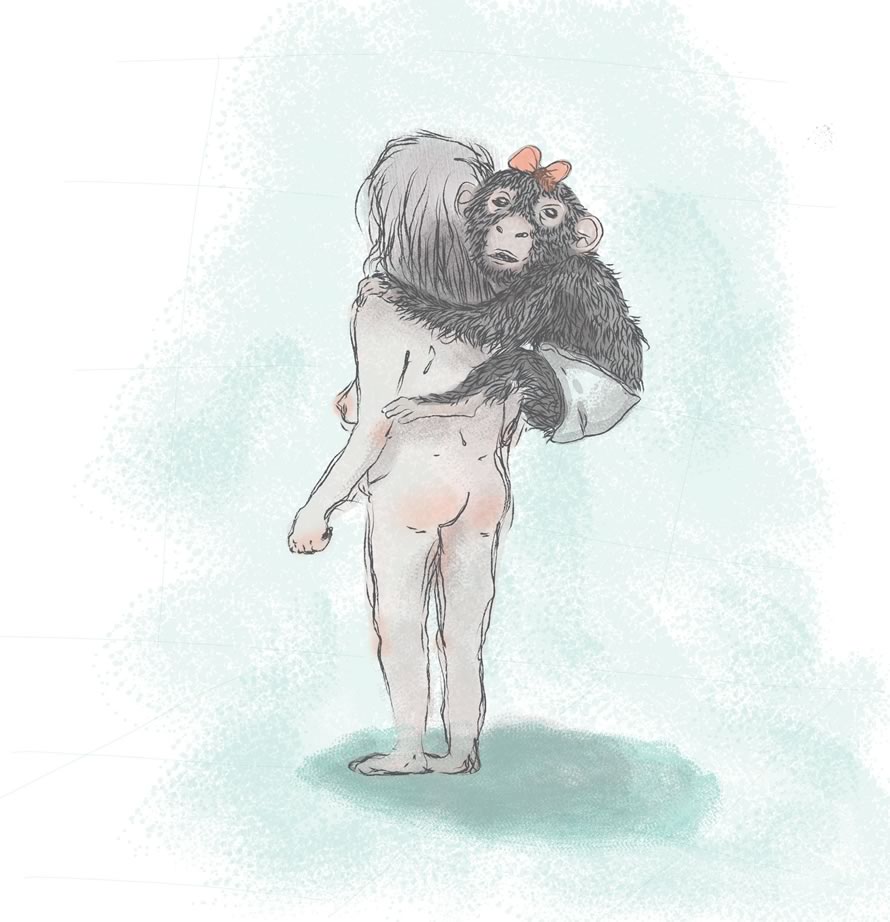

Cuadro de mujer con simio

Alex Jiménez. Ilustración de Alejandra Pérez

La despertaron los vagos retazos de una pesadilla. Se levantó y caminó hasta el baño. Las rodillas le temblaban. No quería mirar el espejo, pero al lavarse la cara en el lavamanos vio unos párpados cansados y unos ojos tristes. Sin embargo, no se concentró en las señales de la edad, sino en unas patas peludas que le rodeaban el cuello: tenía un simio pensativo colgado encima. Sobre sus senos, presionándolos hacia abajo, se enlazaban las extremidades inferiores de un chimpancé, cuya silenciosa melancolía contrastaba con el escandaloso moño de pelusas rosadas que llevaba puesto en la cabeza.

La primera preocupación de la mujer fue sobre la reacción de su esposo, cuyos ronquidos llenaban la penumbra del cuarto. Se encerró en el baño para quitarse la camisa de dormir. Al segundo intento ya sabía que sería imposible. La actitud del simio no era violenta, pero su cuerpo negligente estaba tan aferrado que parecía parte de ella. Resignada, se quitó el pantalón de dormir. El simio no se asustó cuando ella abrió la llave de la ducha. Un lodazal amarillo y pestilente se escurrió de su pelaje y bajó por la camisa y por las piernas de la mujer. Ella tuvo que bañarlo con sus jabones espumosos antes que a sí misma. Mientras escurría los costados de la camisa, pensó que sería imposible quitársela, así que la cortó con las tijeras del botiquín. Primero fue un corte general rodeando la espalda y la parte superior del pecho, debajo de las extremidades del simio. Se arrancó el jirón y se lo sacó por las piernas como una falda. Sus senos lánguidos quedaron al aire. Faltaban las mangas, el cuello y la parte del omóplato: ahí estaban los brazos y el rabo del animal. La mujer obró con cautela. Al fin pudo quitarse las mangas como brazaletes, pero cuando intentó levantar un poco la piel del chimpancé para mejorar el alcance de las tijeras entendió que habría sido más fácil arrancar sus propios dedos. No tuvo más remedio que rendirse y dejarse un fragmento de camisa a manera de collar. Volvió a mirarse en el espejo y se alarmó al descubrir un hilo de sangre en su piel. Tomó una cura para detener la hemorragia, pero al buscar la herida se dio cuenta de que no se había cortado a sí misma, sino al simio. En ese momento se abrió la puerta del baño y apareció el bigote soñoliento del esposo. La mujer se llevó una mano a la boca y contuvo la respiración. El hombre no dijo nada. Sin prestar atención a la mujer desnuda o al chimpancé herido, orinó con una desfachatez infantil y salió. La mujer suspiró. Con una toalla y la ayuda del espejo, la mujer logró secar el pelambre del simio. Luego volvió al cuarto y encontró los indicios de las actividades del esposo: huellas de pies mojados que venían del primer piso y empaques de papas fritas sobre el nochero. La mujer maniobró lo mejor que pudo bajo el nuevo peso. Buscó ropa que pudiera ponerse desde abajo y decidió no salir a la calle: la parte superior del vestido cubría una porción de las extremidades del animal, y la parte de la espalda atrapaba la cola en toda su extensión, de manera que no había forma de ocultar las protuberancias bajo la tela.

Arregló la casa, lavó, preparó la comida, siempre con el animal a cuestas. Después se dejó caer en un mueble y se dedicó al terrible ejercicio de respirar. Cuando llamaron a la puerta, la mujer no tenía ninguna intención de abrir. Pero el llamado se repitió cada vez más fuerte, y ella, movida más por la exasperación que por la voluntad, reunió todas sus fuerzas para ponerse de pie. Un segundo antes de abrir recordó, como si fuera posible olvidarlo, su simio sobre la espalda. Quizá el cuerpo no reaccionó debido al cansancio, o quizá la reacción fue acelerar aún más para abrir la puerta. Al ver a la mujer, el muchacho transformó por completo su expresión de malhumor. Ahora parecía compungido. Ella no supo si en verdad no había visto al simio, o si más bien había fingido no verlo. Como fuera, él entregó una carta, hizo firmar una planilla y se despidió con mucha cortesía. Ella creyó notarle algo de compasión.

Luego la sobresaltó el ruido del teléfono. Era el hijo menor. Dijo que quería visitarla unos días con su hermano mayor, sin sus esposas. La mujer no pudo encontrar una excusa para negarse.

Cuando colgó, aprovechó un giro inesperado del animal para arrancar de un solo tirón el trozo de camisa que había quedado como un collar. Cambió de opinión: salió a comprar ambientadores y matamoscas eléctricos para los cuartos. Si le preguntaban por el chimpancé, diría que era un regalo extravagante del hijo artista. Tomó un chal, lo puso en los hombros del animal, le retocó el moño rosado y salieron a la calle.

No dejó de notar una pregunta en los ojos del tendero del supermercado, pero no hubo comentarios. En el camino de vuelta, al saludar a los vecinos, la mujer concluyó que nadie se quedaba mirándola más de lo normal. No quería tantear como una loca en medio de la calle: se detuvo ante una vitrina y fingió retocarse el peinado. Sí, ahí seguía el simio, asomado a la nada con un chal en los hombros y un moño rosado en la cabeza.

Había descargado las bolsas y se había sentado a tomar agua cuando llegó el esposo. Respiró profundo, reunió fuerzas para levantarse y se dirigió a la cocina cargando al simio que pesaba más porque se había quedado dormido. El hombre bloqueó el paso. La tomó de las manos, la sentó con gentileza y se fue a servir la comida él mismo. Ella empezó a irritarse. ¿Por qué el esposo la tomaba de las manos y no de los hombros? ¿Por qué fingía no ver al simio? Pero ella no dijo nada. Se sentaron a la mesa en silencio y aunque el hombre estaba hambriento se esforzó en comer al ritmo de la mujer. Sin embargo, el apetito de ella se había arruinado. El hombre terminó cuando ella aún no llegaba a la mitad, y la esperó algunos instantes antes de sucumbir al fin a la desesperación.

Ella entró a la cocina con el plato de sobras en la mano. Estaba a punto de tirarlas a la basura cuando oyó un gruñido. Aseguró la cerradura de la puerta y se guio por el reflejo de una ventana para darle de comer al animal las cuatro cucharadas que recibió. En los días siguientes intentó alimentarlo con frutas y plátanos, y lo vio rechazarlo todo excepto lo que se convertiría en su rutina alimenticia: cuatro cucharadas de sobras dos veces al día.

Subió al cuarto. En la televisión estaban presentando un programa en el que un hombre con anteojos escuchaba instrumentos para adivinar una canción. Las melodías se distorsionaban a intervalos de ronquidos. La mujer apagó. Buscó una bata de dormir y se la puso desde abajo como una falda, acomodando los tirantes de los hombros sobre las extremidades del animal. Se quedó dormida de inmediato, pero despertó en la madrugada. Pensó que había sido por culpa de los ronquidos, pero en el cuarto solo se oía una respiración apacible. Casi al instante percibió un vaho dulzón que le revolvió las entrañas. Se levantó como pudo y logró dominar las primeras arcadas antes de llegar al sanitario. Abrazó la loza fría del inodoro y vomitó. Se incorporó para lavarse la boca y empezó a buscar la fuente de la pestilencia. Entonces sintió algo caliente, entre arenoso y líquido, que se deslizaba por sus piernas y su espalda, y que no había notado por la rapidez de los acontecimientos. En efecto, el simio había hecho de las suyas. Casi acostumbrada al olor, se quitó la bata de dormir y la usó para limpiarse los lugares más críticos. Corrió a la cama en busca de más rastros de las gracias del chimpancé. Por fortuna las sábanas estaban limpias, todo había caído sobre la mujer. Volvió al baño y el esposo alcanzó a verla un segundo antes de cerrar la puerta. El aseo tomó mucho más tiempo del habitual, no solo por el percance de la madrugada, sino también porque el simio tenía de nuevo un mar de mugre en el pelaje, como si estuviera condenado a absorber todas las porquerías del mundo.

Cada vez que se miraba al espejo se horrorizaba: le parecía que había envejecido diez años en cinco días. El esposo no dejó de notar el abatimiento de la esposa ni los pequeños descuidos en el aseo de la casa. Entonces empezó a esforzarse por ayudar un poco. A partir de ese día ella no volvió a cocinar ni a lavar platos, y aprendió a seguir los rastros del esposo en la mañana por los detalles del orden: era como si él aprovechara el paso por un corredor para enderezar un cuadro o sacudir el polvo de una mesa.La mujer repitió todo el procedimiento de limpieza del día anterior. Ese día, antes de las actividades cotidianas, salió a un supermercado distinto a comprar setenta pañales geriátricos bajo los ojos suspicaces del vendedor y los gruñidos recelosos del simio. Cuando los cuartos tuvieron conectados el ambientador y el matamoscas, la mujer pudo pensar en sus hijos de manera concreta. Para el día de la visita ella se había acostumbrado a su condición, había comprado bolsas negras para botar los pañales embarrados cada mañana y había modificado sus horarios para que el simio no entorpeciera su vida ni ella la del simio. Esa mañana despertó asfixiada por una tos seca. El esposo le trajo una bebida caliente de hierbas prodigiosas, compradas la noche anterior en un antro de milagros. Una vez vestida, el hombre le ayudó a bajar las escaleras. El timbre había sonado, y podían verse dos siluetas al otro lado de la puerta. El esposo fue a abrir. Mientras salía a abrazar a los hijos, la mujer tuvo tiempo de pensar que quizá no había nada de malo en que ellos se enteraran de todo. Incluso podrían ayudarle a buscar una solución que ella no podría encontrar sola. El corazón le dio un salto al ver en el umbral de la puerta al hijo menor. Le bastó una sola mirada a sus ojos despistados para comprender que él jamás comprendería. Bajó la cabeza y ya tenía los ojos en lágrimas cuando vio aparecer los pies del hijo mayor. Levantó la mirada y se vio delante de un hombre cansado con una mochila en la mano. No se la colgaba en los hombros porque sobre ellos descansaban, con una firme desidia, las patas enormes de un oso panda.

Ese día se centraron en el estado de las carreteras, las pescas milagrosas, la mueblería del menor, las clases del mayor, los nietos postergados, las esposas. Pero al día siguiente, durante el almuerzo, madre e hijo notaron que el simio y el panda no se habían caído en gracia. Montados sobre sus respectivas espaldas, se mostraron los dientes con el lomo crispado y lanzaron zarpazos al aire. Cada vez que la tensión llegaba al límite, la mujer o el hijo se retiraban.

Con el otro hijo la mujer podía hablar un poco más tranquila, le preguntaba por sus planes y sus ilusiones. El esposo tuvo la esperanza de que al fin se estuviera operando el cambio, y el hijo menor apenas se dio cuenta de nada. Pero el mayor sentía un peso en el corazón porque entendía los esfuerzos de la madre y sabía que no constituían una solución. Sin embargo, tampoco hallaba el modo de hablar con ella. Temía que el simio reaccionara con violencia: la blanda pasividad de esos animales era una máscara de las tormentas que llevaban adentro. Él lo sabía porque desde hacía varios años había aprendido algunas maneras de deshacerse de este tipo de apariciones. Y aunque pudiera hablar con la madre, había pocas esperanzas de que la solución provisional que él había hallado funcionara también para ella, y existía el riesgo de que tal vez ella no fuera capaz de llevarla a cabo o de que no tuviera la disposición para hacerlo. De cualquier forma, el hijo pensó en aliviar su consciencia y trató de escribir una carta para contarle a su mamá lo que no se atrevía a decirle. Pronto entendió que no sería fácil: no había acabado de trazar la primera letra cuando su panda le derribó el lapicero de un zarpazo. Era necesario esperar a que el animal se durmiera, pero sería casi imposible porque al finalizar el día el hombre era quien quedaba vencido por el peso en la espalda, mientras el panda pasaba las horas en un letargo acechante, sin atravesar nunca el umbral del sueño. El hombre empezó entonces a beber tazones de café negro con mantequilla, y a pellizcarse la piel con los ganchos de colgar ropa que se robaba del tendedero. Así, durante una semana de vigilia, logró construir media página de enunciados vagos y temerosos, sin atreverse aún a anunciar el remedio, avergonzado ante la idea de que la madre lo tomara por ingenuo. Mientras él se esforzaba en resolver sus escrúpulos antes de atreverse a una frase, la madre se acostumbraba cada más al horror que le devolvía el espejo. Su cuerpo y todo en ella había disminuido hasta el espanto, y ya para el quinto día de esa semana era incapaz de permanecer de pie más de cinco minutos. Todos se dieron cuenta y se encargaron de las actividades sin decir una sola palabra ni importunar con preguntas, y ella sintió más gratitud por el silencio que por la ayuda. Durante esos días de vacaciones el esposo se levantaba más tarde, de modo que la mujer no tenía que apresurarse en las actividades del simio. Cada madrugada, mientras preparaba su nariz para quitarle el pañal al simio, la mujer escuchaba los movimientos en el baño del primer piso y adivinaba las actividades del hijo mayor. Lo imaginaba cargando al panda y quitándole el pañal, o lavándole el pelaje sucio y secándolo con paciencia.

En la madrugada, mientras preparaba su nariz para quitarle el pañal, la mujer escuchó los movimientos en el baño del primer piso y adivinó las actividades del hijo mayor. Lo imaginó cargando al panda y quitándole el pañal, lavándole el pelaje sucio, secándolo con paciencia. En la tarde, mientras el esposo estaba en la tienda y los hijos fumaban en el primer piso, la mujer se desmoronó sin ruido: la alfombra amordazó el golpe. Creyó que nunca más tendría fuerzas para levantarse. Estaba tranquila aunque respiraba con dificultad. Creía que se estaba muriendo. Sin embargo, empezó a verse libre de la opresión del pecho, a llenar de aire sus pulmones, a sentirse más liviana. Dio media vuelta en el suelo y entendió: al frente, casi avergonzado, estaba el simio que al fin se había bajado de la espalda y ahora buscaba una ruta para salir de la casa. No tardó en decidirse por la ventana. Iba a saltar a la casa del vecino, cuando sintió que una fuerza lo ataba al suelo: al volverse vio a la mujer, que se había arrastrado y lo había agarrado de la cola.

El hijo no logró escribir lo que se había propuesto, así que decidió pintar. Quizá el conjuro provisional funcionara en tercera persona. Tenía poco tiempo, de modo que empezó a hacer el boceto de una mujer en una sala pintándose a sí misma con un chimpancé sobre la espalda. Se preparó un termo de café y dibujó toda la noche. Cuando se dejó caer en la cama estaba amaneciendo. A esa misma hora, en el cuarto de arriba, la mujer observaba la pared del vecino por la ventana. Llevaba varios minutos despierta y apenas podía respirar. El amanecer iluminó el cuarto poco a poco. Luego el sol subió más, el frío de las primeras horas se disipó y empezó el calor. La cama se movió. El esposo se había levantado. Era la primera vez en varios años que lo hacía antes que ella. Por eso la observó hasta asegurarse de que seguía respirando y se tomó su tiempo para bañarse. Salió y se encogió de hombros al ver que su esposa seguía tendida. Se vistió y bajó a reunirse con sus hijos para el desayuno mientras ella se quedó boca abajo con los ojos abiertos. Entonces un acontecimiento la tomó por sorpresa: el simio la soltó, la cargó sobre los hombros, se bajó de la cama y entró al cuarto de baño. La bañó y la secó, le puso uno de los pañales, se puso uno de los mejores vestidos que ya no se ponía ella y bajó al primer piso a desayunar con la mujer a cuestas. Cuando el simio entró en la sala todos levantaron las cabezas, saludaron con un gesto y volvieron a sus platos. Pero el hijo mayor apenas pudo disimular el espanto. Apretó una servilleta bajo la mesa. El panda gruñó sobre su espalda. El hijo buscó la mirada de la madre, la encontró y la sostuvo. Le pareció vacía. El chimpancé comió sin cubiertos, se embadurnó la cara, se chupó los dedos. El esposo habló sobre los beneficios de un sueño reparador. El hijo mayor se excusó y escapó de la escena. El resto del día fue el animal el que lavó los platos, sacudió el polvo, brilló las ollas y cocinó. El hijo se sentó a fingir que leía mientras observaba a la madre balanceándose al compás de los movimientos del simio. Se levantó y se encerró en su cuarto a trabajar en el boceto. Ahora solo quería terminar para poder irse. Trabajó hasta tarde. Cuando terminó se dio cuenta de que había sido inútil: el dibujo no había logrado atrapar al simio, que seguía a cargo de la situación.

Esa noche, mientras el esposo veía televisión en la cama, el simio entró al cuarto de baño, se quitó el vestido y se puso una bata ligera que la mujer casi había olvidado. Se retocó el nudo del moño rosado y se perfumó todo el cuerpo. Cuando comprendió que sería imposible quitarse de encima a la mujer, la perfumó también a ella y salió de nuevo al cuarto para meterse bajo las mismas sábanas del esposo. Quizá fue el contacto con la tela ligera o el olor del perfume: por primera vez en años, el hombre giró su cuerpo y apretó en un abrazo el otro cuerpo fragante. Lo buscó un poco más allá, temblando y vacilando como un muchacho, mientras la mujer miraba un punto incierto en algún lugar del techo.