Apetito

Andrés Delgado. Ilustración: Mónica Betancourt

Bueno, ahora sí, claro, me llamo Luisa, soy la menor de los cuatro hijos de doña Carmenza. Me crié en Santo Domingo, un barrio de casuchas arrumadas y calles polvorosas y estrechas, en la periferia, en la altura, casi en la cima de una de las montañas que encierran a Medellín. En el día, los buses bajaban a toda desde mi barrio hasta el Centro, pasaban zumbando por las calles de un solo carril con casas a lado y lado. Parecía que en cualquier momento el conductor se descuidaría y el bus saldría despedido montaña abajo por encima de los tejados. ¿Estoy hablando muy rápido? ¿No? Bueno. En las noches, cuando miraba las luces de la ciudad, pensaba en un pesebre y en los traídos del Niño Jesús en diciembre, o sea, pensaba en esto casi todos los días, porque casi todos los días miraba abajo, a la ciudad desde el balcón.

Cuando estábamos chiquitos, yo era el motivo de las burlas y los juegos pesados de mis tres hermanos mayores. Mi mamá nos quería mucho pero yo era su preferida. Lo sabía y era mi defensa. Cuando mis hermanos me jalaban el pelo yo les decía: mi mamá me quiere más que a todos ustedes, y ellos se quedaban muy serios y dejaban de molestarme porque sabían que eso era cierto.

A ti no te hubiera educado —decía mi mamá—, te hubiera malcriado. En adelante hacía una lista con las cosas que le hubiera gustado darme: un vestido rojo bien lindo, zapatillas blancas de primera comunión y me mantendría peinada con una cola, hebillas y diademas; me compraría una princesa de juguete, una princesa como tú —decía—, de las que vienen montadas en un caballo y tienen novio. Mamá me hubiera comprado vaquitas con finca de juguete y un balón de baloncesto para que jugáramos las dos. Pero no me regalaría nada de cocinas, nada de escobas de juguete, ni traperos. Decía que las mujeres no éramos para arreglar el piso. Además de los juguetes, me compraría, si hubiera podido, toda esa comida que me gustaba, leche, galletas de chocolate, salchichas, mortadelas, me haría pizzas y hamburguesas. Yo no te hubiera educado —decía—, te hubiera vuelto una princesita caprichosa, bien creída, bien mimada, bien orgullosa, de todo, una princesita, una princesa bien linda.

Creo que mamá dirigía esa devoción, porque la abuela, es decir, su mamá, prefirió durante toda la vida a sus hijos hombres. Las abuelas de Medellín eran así. Siempre quisieron más a sus hijos que a sus hijas. La abuela, ya viejita, con ochenta años y mal de Alzheimer, qué pesar, acostada en su pieza estrecha y oscura, con las cobijas de lana hasta el cuello, decía que tenía solo dos hijos. Mi mamá, sentada en el rincón y apoyada en la pared de ladrillo le recordaba que también tenía hijas, y que además de todo, eran las que la cuidaban, porque los hombres ni siquiera la visitaban, es decir, mis tíos, sus hijos, los hombres de la casa no hacían nada para cuidar a la abuela, ni seguían el ejemplo de mis tías, que le daban de comer, le seguían los caprichos, le cambiaban los pañales, le conversaban, leían, la sacaban a la acera en silla de ruedas para que saludara a los vecinos que subían o bajaban por la calle, por esa calle tan fea, toda polvorienta, toda estrecha.

—¿Hijas? —preguntaba la abuela acostada y abriendo los ojos—, ¿cuántas hijas tengo yo?

Y mi mamá le decía los nombres de las seis mujeres, mis tías, sus hijas. La abuela escuchaba y arrugaba la frente, los labios, achicaba los ojos, enojada, y luego decía: ¡Qué pereza tanta muchachita!

—¿Y entonces quién soy yo, mamá? —le preguntaba.

La abuela torcía la cara en la almohada para mirarla. Se notaba el esfuerzo por hacer memoria. Pero no la recordaba.

—¿Y entonces quién soy yo? —presionaba mi mamá con algo de rabia y celos.

La abuela, tapada en cobijas hasta el cuello, giraba de nuevo para seguir mirando el cielorraso y contestaba:

—¿Usted? No sé, usted será la enfermera que viene a cuidarme.

Cuando estábamos pequeños no fue fácil. Tantas bocas en una casa tragando tres comidas diarias no era cualquier cosa, ni tantos cuerpos pidiendo ropa y zapatos, todo esto no deja espacio para el descanso, ni mucho menos cuatro cabezas necesitando educación. Mamá se pelaba la espalda y el ánimo trabajando, y en sus horas de descanso, en la casa, tenía que cuidar de la abuela, que vivía a dos cuadras de nuestra casa. Los domingos también eran días para ganarse algún peso adicional cosiendo vestidos para las vecinas.

Papá nos había dejado cuando yo tenía siete años. Emigró a los Estados Unidos con la promesa de hacer vida, conseguir trabajo y enviar dinero para nosotros. Promesa que nunca cumplió. En esa época mi mamá trabajaba en la mañana en los oficios de limpieza en un hospital de Guayabal, y en la tarde trabajaba de mesera en un restaurante cerca de la plaza de mercado. Soñaba con terminar la carrera en Enfermería para dejar el trabajo en el restaurante y acceder a un turno de tiempo completo en el hospital. Y se pagó el primer semestre. Para ganar los primeros exámenes parciales trasnochaba pegada de las fotocopias y en el día solicitaba continuamente permisos en ambos trabajos para asistir a los laboratorios de la Facultad. No sobra decir que se acostaba con ambos jefes para lograr los permisos. Mamá era pobre, pero joven y bonita. Ella sabía lo que tenía, las mujeres siempre sabemos lo que tenemos y cuando nos lo proponemos sabemos hacer las cosas para que los hombres se fijen en nosotras, y más si tenemos algún encanto en el cuerpo. Mi mamá tenía las caderas anchas y el pelo largo, era blanca, sus carnes eran muy antioqueñas, muy paisas, muy medellinenses, digite en el buscador “paisitas maduras lindas” para que entienda lo que eso significa. El trajín le duró dos semestres, al tercero tuvo que renunciar al estudio y dedicarse a ganarse la vida de tiempo completo.

En las tardes, cuando yo llegaba de la escuela, cursando cuarto de primaria, era atormentada por mis hermanos. Era su juguete favorito. Me pegaban coscorrones, me escondían la única muñeca de plástico que tenía y se burlaban de mis dibujos. Al principio me defendía ahogándome en llanto, en rabia. Recuerdo que sentía mucha frustración. Rápido aprendí que debía defenderme de otra manera y aunque no me gustaba jugar fútbol, aprendí que algunas veces tenía que igualarme con los hombres, quitarme la blusa, ir a la cancha y hacer de defensa, jugar de central y dar patadas, hacerme respetar para que me dejaran de joder. Era la chica de nueve años, con pelo largo y sin camiseta.

Durante las noches, en mi cama y con todas las luces apagadas, escuchaba las ratas rastrillar las puertas de la despensa de la cocina. Era un sonido de pesadilla. Raspaban la madera y cuchicheaban. Era desesperante. Entonces me tapaba la cabeza con la cobija y pensaba en mi papá, imaginaba que él se levantaba de la cama a oscuras y con una escoba daba palazos contra los lomos de las ratas. Me sentía mucho mejor. Creía recordar que me defendía de las burlas de mis hermanos, creía recordar que me cogía en brazos mientras me besaba en la mejilla, los regañaba y repartía coscorrones cuando se comportaban mal conmigo. Por una parte, mamá nunca volvió a mencionar el nombre de papá. Y por otra, mis hermanos siempre hablaban mal de él, quejándose de su ausencia. Pero yo tenía la seguridad de que volvería, sabía que me cargaría en sus brazos y me apretaría hasta partirme las costillas, como creo que decía.

En el último año de bachillerato, cuando tenía diecisiete y las piernas largas y el cabello lindo, comencé a trabajar de secretaria en la administración del colegio. Me gustaba llevar cuentas, inventarios y hacer cartas de presentación, solicitudes y otras tareas de tesorería. Por esa época, en plena turbulencia hormonal, perdí la virginidad con Miguel, un chico del colegio. Era de mi edad, hijo de un señor canoso con mucho más dinero que nosotros. Miguel se moría por mí. Aprendí que mimarlo era muy fácil. Los hombres me parecían sencillos y predecibles, ya me había entrenado con mis hermanos. Los hombres son demasiado básicos y simples. Su fuerza y cinismo quedan reducidos si se entiende que siempre tienen hambre, en la panza y en el sexo. Por falta de plata para comprar mercado, a Miguel no podía cocinarle unos frijoles bien ricos, con salchichas rancheras picadas, trocitos de plátano fritos, con aguacate y arroz, y así tener enamorado con la barriga llena. Pero en cambio, para tenerlo cerquita, podía hacerle el amor con dedicación y de manera continua, en lo que se puede entender sexo dedicado y continuo a los diecisiete años. Me di cuenta del poder del sexo. O mejor, me di cuenta del poder que tenemos las mujeres sobre los hombres. Miguel hacía todo lo que yo le proponía, mejor, todo lo que yo le ordenaba. Como le digo, los hombres son muy básicos. Esto es obvio, pero también es cierto, que con hambre se hace el amor más rico. Me gustaba Miguel, era lindo, amable, buen estudiante, fino, pero sobre todo me enamoraba cuando Miguel me invitaba a comer en restaurantes del Centro de Medellín. Lo que más me gustaba era que decía que quería casarse conmigo. A las mujeres nos encanta cuando nos proponen matrimonio, sin importar que tengamos quince, o dieciséis, o diecisiete años.

Después de mucho tiempo sin saber de mi papá, supe que, en un acto desesperado, se voló la tapa de los sesos con una escopeta de caza en uno de los picos del Cañón del Colorado. Pero no me gustaría hablar más sobre ese tema. Mire cómo me pongo. Perdóneme.

Por esa época la abuela murió. Nos mudamos y fuimos a vivir más abajo de la montaña oriental de Medellín, en Manrique, cerca de Aranjuez. Ese cambio se produjo gracias a los amantes de mi mamá. Bajamos la montaña y subimos de estrato, porque el barrio Aranjuez no tenía las calles estrechas, pero igual la gente salía a las tiendas a comprar media libra de azúcar, a la esquina para encontrarse con los amigos, a la fritanga a comprar empanadas. Esa bonita cualidad de la gente de estrato medio bajo, que no se aguanta la casa y tiene que estar saliendo a la calle. Cuando terminé el colegio me dejé con Miguel, y comencé a estudiar Administración de empresas en la Universidad Pontificia Bolivariana, financiada por una beca que gané como mejor bachiller de la ciudad. Yo era bonita, pero además era inteligente. Sabía que para escapar de la pobreza tenía que estudiar. Comencé a trabajar como auxiliar de contabilidad en una oficina de ingenieros y me fui de la casa, y con unas amigas pagaba un apartamento de estudiantes.

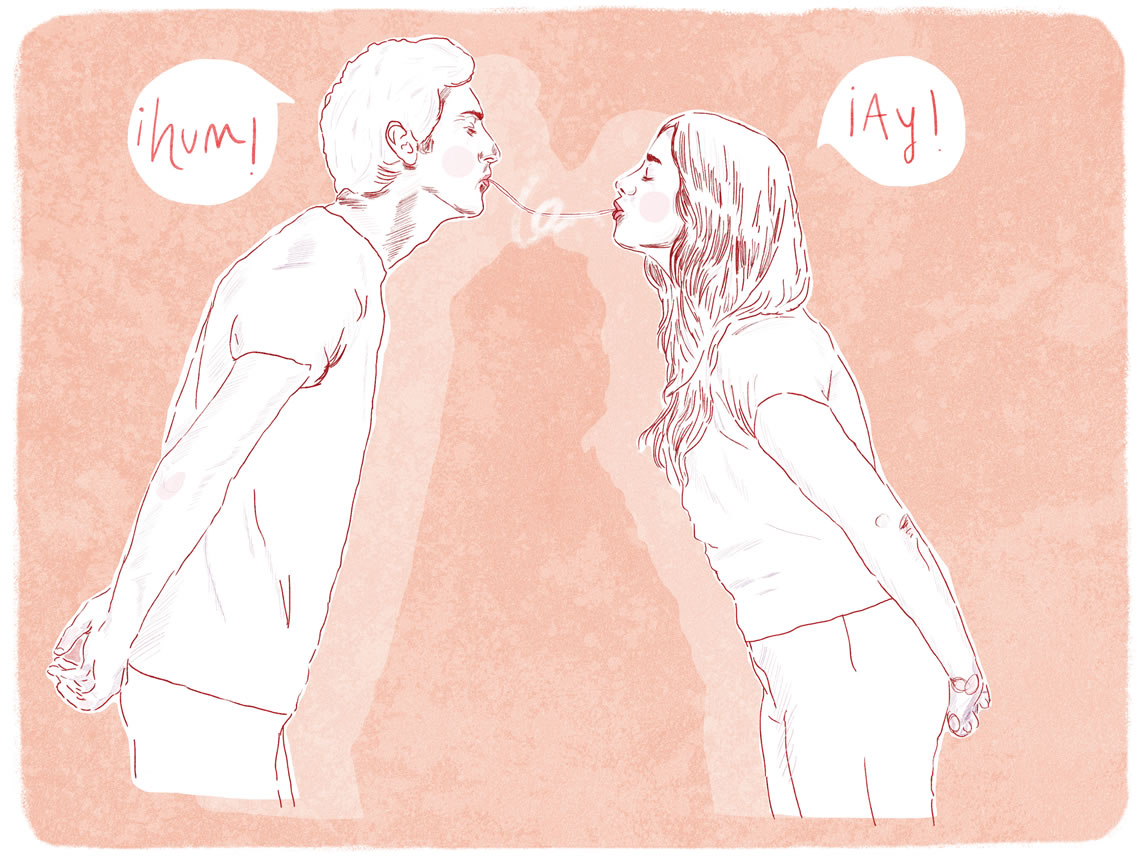

Dicen que las mujeres como yo tenemos un pequeño infierno interior, pero creo que eso es muy exagerado. Yo no era una mujer libertina ni, mucho menos, cínica. Lo que pasa es que cuando se crece arañando el mundo, se desarrolla una mayor conciencia de lo que se tiene, de lo que falta, y, por lo mismo, se tiene más conciencia de lo que el mundo ofrece, es decir, de las oportunidades. ¿Una oportunista? No sé. Tal vez. Las chicas como nosotras no solo valoramos con mayor intensidad la pertenencia de un carro, una casa, un vestido o una joya, sino que también, y esto es lo interesante, una chica de mi estilo tiene más conciencia del amor y el apego, pero también del odio y el desprecio. Hay gente que dice que las mujeres educadas en la pobreza somos más lujuriosas. Dicen que tal vez esa falta de oportunidades nos hace más lascivas, más coquetas, iba a decir más putas, pero no, esa palabra es muy fuerte. Digamos que las chicas como yo somos más lanzadas, más atrevidas. Y en cierta medida es verdad, pero ese comportamiento se nos sale de las manos. Nosotras somos lo que somos sin pensarlo. Como decía un amigo: “Es una cuestión visceral, de las tripas”. Cada cual verá lo piensa. Por mi parte tengo la seguridad de que las mujeres de los barrios pobres hacemos el amor más rico porque el hambre despierta la líbido. Es verdad, una con hambre prácticamente se come al tipo, con muchas, muchas más ganas. Y entiéndame porque acá la palabra “hambre” no significa solo falta de comida. Además quiero que no se me entienda de manera tan literal, porque hace rato que dejé de hablar de una mujer sin educación. Ahora estoy hablando de una mujer de cuna humilde, pero triunfadora. Sin importar que ya seamos profesionales, con carrera y estudios de posgrado, sin importar que ya tengamos carro y estemos comprometidas en matrimonio, hay algo que nos empuja desde el origen: es el presentimiento de la angustia.

Ya lo dije antes, los hombres son muy predecibles. En todo momento tienen ganas de comer. Por eso sintonizan más fácil con las mujeres que comparten ese apetito. Hay que entender sus necesidades básicas para luego tenerlos, para poseerlos. Es decir, controlarlos. Por eso no hablo solamente del hambre sentida en el estómago. Estoy hablando del hambre por el mundo, por la vida, por las ambiciones, por los sueños. Las mujeres con hambre hacen el amor más rico. Y acá le cuento una generalización, lo fácil que resulta generalizar, pero las mujeres adineradas, o al menos las que tienen las necesidades básicas resueltas, son las peores amantes. Tienen sus sueños más cerca de su realización, al menos los sueños que se pueden comprar. Nunca relacionan el hambre con el sexo. Las chicas adineradas no asocian el sexo con la supervivencia y las ganas de comer. Por eso téngale miedo a una mujer de cuna rica y aficionada a la cama. ¿Miedo? Siendo un hombre, yo les tendría pánico. Una mujer adinerada y lujuriosa consigue lo quiera. Pero en vista que esa combinación es tan extraña, entonces allí estamos nosotras, las mujeres educadas en la pobreza. Esa es nuestra ventaja y los hombres lo saben. El sexo lo sentimos de verdad, lo deseamos, nos hace falta, lo vivimos de manera intensa, porque tenemos otra visión respecto del hambre y del sexo. No tener comida hace que se tengan claras las prioridades. Y una sabe que las oportunidades son pocas. Esa claridad se agudiza cuando se tienen hijos. Por eso las mamás hacen el amor más rico, porque tienen más desarrollado el sentido del cariño y el entendimiento. Mientras las chicas pobres con hijos son una lindura en la cama con sus parejas, las adineradas con hijos se vuelven las peores esposas porque creen que tienen a su hombre asegurado. Se equivocan. Esos hombres vienen a buscarnos y allí estamos nosotras, las secretarias, las asistentes, las alumnas, las chicas que nos escondemos en la obediencia. Por eso, lo que yo le digo, es que mejor tenga cuidado con las mujeres como yo, porque usted se descuida y a lo mejor termina casado y viviendo bien rico.