Chofer

Valentina Calvache. Ilustración: Camila López

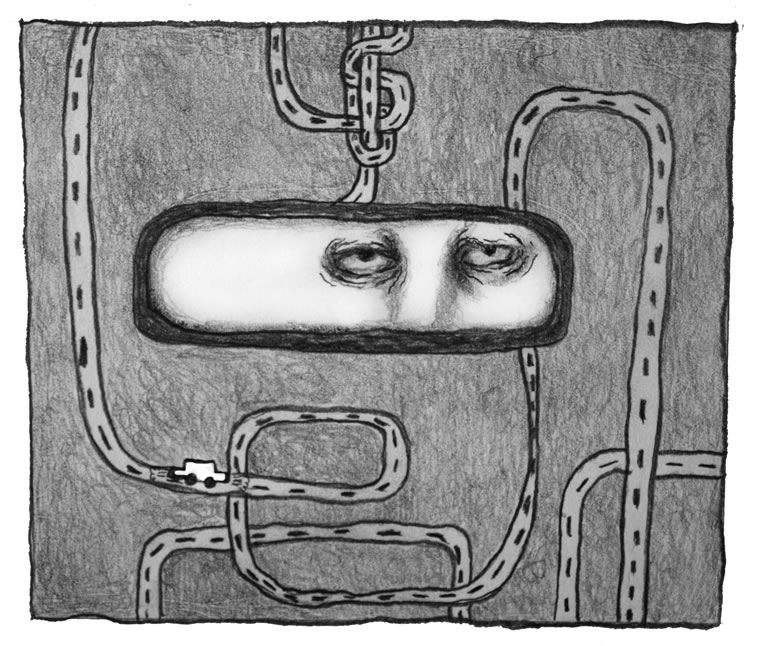

Aquí las noches son sucias pero tranquilas. La gente hierve en las calles, sentados en los andenes, tomándose una cervecita, con pantalón blanco y con sus sandalias, sonrisitas, algún amorío. También hay los que se pasan la calle sin avisar y a veces me doy cuenta y los esquivo, pero a veces no. Algunos ciclistas borrachos le hacen sonar el pito largo a algún taxista cansado y con sueño, con ganas de ir por esa cervecita y el amorío. Yo avanzo en las calles con paciencia, meto el embrague y siento la brisita falsa del aire acondicionado y si toca esperar pues toca esperar.

Aquí las noches son sucias pero tranquilas. La gente hierve en las calles, sentados en los andenes, tomándose una cervecita, con pantalón blanco y con sus sandalias, sonrisitas, algún amorío. También hay los que se pasan la calle sin avisar y a veces me doy cuenta y los esquivo, pero a veces no. Algunos ciclistas borrachos le hacen sonar el pito largo a algún taxista cansado y con sueño, con ganas de ir por esa cervecita y el amorío. Yo avanzo en las calles con paciencia, meto el embrague y siento la brisita falsa del aire acondicionado y si toca esperar pues toca esperar.

Mi pasajero está dormido en el asiento de atrás y tiene la boca abierta. Las gafas están en la punta de la nariz por todo el calor de esta ciudad maldita pero bien bonita. A mí me parece joven, pero la montaña de pelo no me deja verlo bien. Además el retrovisor no es una fuente confiable, es muy pequeño y este tipo parece que tiene la cabeza grande.

***

Así como cuando uno va a mil por un camino pedregoso en una bicicleta, y de repente se da cuenta de que la última piedra es en realidad la última piedra y pum, sale disparado en su bici de medio pelo y vuela y vuela y si tiene suerte pues se acuerda que era un sueño y se tranquiliza; pero la suerte no es lo mío y yo sufro de los nervios y se me escapa el corazón por la boca cuando vuelvo en mí, como hoy, que hice ese sonido gutural y trá, me desperté en un taxi, y cual sería mi sorpresa: una señora Chofer manejando. Una señora con el pelo recogido en un turbante, o algo así; bien pálida, bien flaca.

***

No se puede decir que el frenazo fue lo que lo despertó, sino otra cosa, una peor porque pareció como si lo hubiera despertado un puño que lo recorrió por dentro desde el estómago hasta la boca. Un puño invisible, porque abrió los ojos y no tenía nada; del alarido que pegó ya no quedaba ni el pánico. Se subió las gafas hasta los ojos para verme mejor, para verme más clara; así como hacen todos.

Buenas noches, Alexis, le dije.

***

Tengo que dejar de beber y de meter, la señora se sabe mi nombre y vaya uno a saber cómo. Apostaría a que se lo dije borracho al meterme a este taxi, cosa que no recuerdo, pero si algo sé, es que el hecho de que no lo recuerde no quiere decir que no haya sucedido. Ahora ya no puedo hacer nada: ya se lo dije y se lo sabe. Me dijo, Maya, un gusto, y yo me quedé en silencio viendo por la ventana las palmeras y la iglesia que con esa luz blanca alrededor parece un fantasma. Al final esta ciudad es ciudad de fantasmas que van y vienen creyendo que con sus trabajos viven y no, el rebusque no es vida pa nadie. A mí siempre me ha parecido que algún día todo eso que creen que tienen se va a evaporar cuando ya no le tengan tanto miedo a la verdad.

***

Me pregunta que a dónde vamos, que no quiere irse a la casa todavía. A mí también me gustaba dar vueltas por ahí, en el carro; mirar los almacenes cerrados. Alexis me dice que si puedo poner música. Le pregunto cuál le gusta.

***

Se me están olvidando las cosas como si ya tuviera medio siglo encima, pero no, apenas un cuarto. Eso le dije a Maya: 25 años. Ya sé que a las mujeres no se les pregunta la edad y por eso no le digo que cuántos, pero ella parece entre los treinta y los cien años. Es por las cejas que a veces medio levanta por el retrovisor cuando se queda mirándome con unos ojos como de cárcel, con unos ojos como de otra historia. La piel también la tiene medio transparentosa, y lo que se le puede ver de las muñecas es puro hueso. Si no pareciera como de otro mundo, diría que está enferma. Me olvido de la música y siendo malandrín a lo mal le pregunto si se encuentra bien.

***

¿Cómo así?, le pregunto mirándolo por el espejo.

No, una pregunta normal, como pa romper el hielo.

Yo sí, manejando, trabajando.

¿Hace cuánto maneja este taxi?

Este no es un taxi, miamor.

¿Entonces qué? ¿Por qué me recogiste?

No te digo que es mi trabajo.

No entiendo, a ver explícame.

Ahí te recogí en tu casa.

***

Eso sí, Maya maneja como si estuviera en una pista de hielo. Qué ejemplito, marica. Quiero decir, nada de frenazos, nada de putazos. Hasta ahora. Y además el aire acondicionado a mil. Trato de buscar la manija para bajar la ventana y que entre el airecito húmedo; ella sabe lo bueno que es, pero no la encuentro.

Maya, ¿cómo hago pa bajar esta vuelta?

***

No lo culpo. Las primeras veces uno se siente asfixiado, mermado; como que uno entiende de repente que no es el carro; es la evidencia de que afuera uno se sentía igual de encerrado. Ante mi silencio, porque todavía no sé cómo decir esto de frente, Alexis se responde solo.

***

Debe ser el polvo, que a mí tampoco me gusta. Cuando algo se llena de polvo se le ven las rajaduras. Pero tan raro esto sin ventanas, de razón ese color de piel de la señora Maya. He venido diciéndole señora Maya porque en un momento he notado que no traigo dinero y que a pesar de lo de las ventanas, pues prefiero estar acá dentro porque mis amigos…, bueno, mis amigos se murieron, o se están muriendo, o eventualmente se van a morir y mi vieja también, y pareciera que en este carro de cierre hermético esa sensación de pérdida casi no me llega al corazón, a la cabeza, como ayer.

***

Que qué hacía por la vida antes de dedicarme a manejar el carro, me pregunta.

***

Le pregunto eso como para saber cuántos endemoniados años tiene. Y también pa charlar, pa que se olvide de cobrarme.

***

Era coleccionista de ropa. Y como coleccionista las pupilas siempre se me desviaban para el lado más caro, y en el mundo hay ropa muy cara. Yo, por

***

supuesto, no tenía dinero, pero tampoco me resignaba y todo el día me la pasaba pensando en cómo hacer para tener esa ropa bonita que se le veía tan fea a la gente rica. La iluminación vino cuando mi tía me contó que su amiga rica había regalado la ropa del marido porque se había dado cuenta de que tenía otra familia. Yo le pregunté: ¿y a dónde? Me respondió que no era tan fácil encontrar a quien regalarle ropa buena y que no pareciera una trampa; ya sabes cómo es este país. Que se la había regalado a un loco que pasaba, o a una sirvienta que tenía, no se acordaba bien. Ahí supe que tenía que andar pendiente de gente así, gente malhumorada a la que esos bienes textiles les pesaran en los hombros en quilates de dolor. No funcionó. ¿Cómo saber quién le va a tirar la ropa al marido por la ventana? ¿Cómo saber que el marido tiene ropa de la clase que se puede vender rápido y así tener plata para ir a los almacenes entre semana? Necesitaba algo fijo, y lo único fijo, me decía mi abuela, era la muerte. Ajá, así fue: tenía que ver en la página de los obituarios quién se había muerto y contactar a los herederos apesadumbrados y cargados con las setecientas vueltas del funeral. A partir de los apellidos y de pequeñas investigaciones supe quién tenía qué; si tenían, por ejemplo, algo que quisiera guardar o vender. Les mandaba flores y una tarjeta con mis servicios. Yo sé que cuando me llevaba la ropa, esa que después de la muerte se convertía en pesadilla, esas personas respiraban tranquilas. Lo que hacía era llegar en el carro con cajas vacías y me entraba a ordenar todo rápido, no fueran a cambiar de opinión, luego me tomaba un café, un té, un whisky…, lo que hubiera, y escuchaba historias, quejas, lisonjas. Seguro está en un lugar mejor, era la frase que más repetía. Tenía mucho trabajo y mucha ropa; empecé incluso a tener dinero. Nunca me había imaginado la velocidad del deseo de alguien que realmente quiere deshacerse de algo. Tampoco les decía a mis clientes que la ropa tenía ese origen, nadie me creía capaz de semejante conducta. Todo fue bien hasta que un día me conseguí un par de muertos en una casa a las afueras. Tenía que manejar al menos un par de horas. Cuando me abrieron la puerta, al pasar por una habitación, vi a dos niños de unos cinco años abrazados como siameses, gimiendo.

***

En medio de la historia, mientras avanzamos por calles poco iluminadas, una persona, repito, una persona, se pasa la calle mal y yo grito, ¡cuidado!; pero Maya no se asusta y tampoco frena y casi cierro los ojos y me doy cuenta de que no me acuerdo cómo hacer eso. El atravesado no parece asustado. Ni siquiera voltea a mirarnos. Al parecer soy el único con un poco de sentido común en este carro que no es un taxi, al que no sé cómo llegué, que no tiene ventanas y cuya conductora no tiene edad sino una silueta que medio alcanzo a ver y que me mira, que me mira y me mira por el retrovisor. El transeúnte pasa. Lo traspasamos. Si estás en un mal sueño, mírate las manos.

***

Tampoco hubiera sospechado lo encarnizados que se ponen para negar que están muertos. Alexis tiene cara de trauma por la persona que acabamos de traspasar con el carro, y también por él mismo porque sabe que entre las cosas que ha olvidado hay una importante; lo intuye, y es que intuir es peor que saber porque uno no recuerda la cosa como tal. Ahorita mismo tiene miedo de ser un espectro, pero él ya sabe que es un espectro, como lo supe yo en su momento.

***

Yo no estoy muerto, ¿entiende? Pare aquí que tengo ganas de vomitar.

***

No, Alexis. Ya no hay modo de detenernos.

Después de ver a esos niños abrazados salí corriendo de la casa, como para evitar pensar qué sería de sus vidas de ahí en adelante. Al pensar que al irme de allí iba a huir de esa duda y de la imagen del terror, entendí por qué la gente me regalaba o me vendía la ropa de sus muertos: porque uno guarda la esperanza de que esos objetos sean los contenedores de presencias que uno ya no quiere cerca. Tan infantiles ¿no? Pero con las cosas o no, todo nos sigue acechando, y lo único que pensé en hacer fue apretar el acelerador y llegar a casa y cerrar la puerta. Solo quería eso, pero no fue posible, pise la berma y el carro se me salió de control y dio una vuelta antes de irse por un barranco y cuando estaba en medio de esos virajes, la piel me pareció como una broma y dije hasta aquí llegué. Luego abrí los ojos y me encontré en la parte trasera de un carro. Un hombre me miraba por el retrovisor. Pensé que había olvidado algo importante.

***

Yo no sé cuándo me desvié. Lo que recuerdo es que era feliz y de repente eso ya me parecía ridículo, algo que había falseado. Me empezó a faltar el aire y la paciencia para lidiar con la gente. Trabajé empacando bolsas en los supermercados, barriendo las calles y hasta de valet en un restaurante en el sur. Uno vive el mundo que crea y el mío ya se había puesto gris y, además, pues uno no tiene cómo vivir si no es charlando con uno mismo y mi conversación era densa, iba en mi contra. Yo antes pensaba que lo que quería era morirme, que había nacido así como empolvado, y después me di cuenta de que la pesadilla era que no me quería morir pero todo estaba dispuesto para que sucediera, y que no importaba mi voluntad; lo roto, roto estaba. Mi vieja lo sabía y por eso ya no compraba veneno para ratas y las malparidas se paseaban a la luz del día. Yo permanecía quieto como esperando a ver cuándo me entraba el diablo y si seguía o no. En el clóset clausurado desde la muerte de mi papá encontré una de esas cuerdas para jalar carros.

***

No, Alexis.

¿No qué?

La memoria es traicionera.

¿Por qué me dice eso? Piensa o nos tendremos que quedar dando vueltas por aquí para siempre. En la calle para siempre. En esta ciudad caliente para siempre.

¿Y qué si sí?

Cariño, ya no se vale la lástima contigo mismo. La tragedia aquí es inútil.

***

Maya le está diciendo mentirosa a mi cabeza. Ya eso lo sabía, ni que no hubiera vivido un cuarto de siglo conmigo dentro, jodiendo y jodiendo.

Apenas vi esa cuerda mi cabeza arregló todo. Si me tiraba del cuarto piso fijo no me moría, pero si me colgaba de ahí fijo todo se terminaba y eso era tan urgente como triste. Me dio pena mi vieja, tan pequeña y tan inteligente. La que siempre supo que yo había salido fanático de las caídas libres, y todo un perdedor. Lo supo porque mis amigos vivieron a contratiempo y sus porvenires siempre fueron un riesgo. Después se murieron, uno a uno. Se mataron, o se murieron por las malas andanzas y eso como que es lo mismo. Pobre viejita, todo fue malas noticias conmigo. Yo andaba impresentable porque ni siquiera me bañaba, y me la imaginaba llamando a la policía y en el funeral lidiando con mi olor a mierda, y eso sí que me indignó. Si me iba a morir, pues me iba a morir presentable, pa que mi mamita tuviera algo distinto a sufrir. Eso quería, así que me metí a bañar, me saqué toda la mugre, todas las costras y me puse una camisita decente de mi viejo.

***

¿Qué color era esa camisa, Alexis?

Ah, no seas impaciente, ya te voy a contar.

No, pero qué color era.

Era… era…

***

La camisa de alguien. ¿Del viejo? Si esta ciudad es un puto cementerio, todas las noches son como sin suerte y al otro día se cuentan los muertos por racimos y los heridos ni se diga, ¿por qué ahora, de pronto, se pretende tan brillante, como tan expuesta? Dizque blanqueándose la maldita. Hay una camisa, una camisa en la historia ¿no?

***

Me da risa que tengan su propia versión hasta de la muerte, tan seguritos siempre. Aunque yo también tuve la mía y era que algún mal cliente me había pegado un tiro al enterarse de que la ropa que le vendía le había pertenecido a una señora que se murió de cáncer, pero el cliente, la pistola, la muerta de cáncer, se olvidaban a sí mismos, y por más que trataba se me iban olvidando hasta las palabras para contar esa mentira. El conductor se sonrió por el retrovisor y me dijo que le daba risa que cada uno tuviera su propia versión de la muerte, tan seguritos siempre, no, Maya, así no fueron las cosas.

***

Yo me colgué, Maya, te lo juro. Y mi mamá me vio ahí suspendido en el vacío del edificio desde el cuarto piso. Te lo juro.

No, Alexis, así no sucedieron las cosas.

¿Por qué habría de inventarme tanta mierda?, ¿a ver? Voltee y dígame por qué nos inventamos tanta mierda si al final, como dices, todo es falso y así no sucedieron las cosas, ¿por qué putas?

Para dejar estas calles. ¿Te imaginas? ¿Pasar y pasar las mismas calles? ¿Las mismas malditas calles? Estamos esperando a que te digas la verdad de una bendita vez, le dije, y lo voltee a ver.

Se asustó tanto con mis huesos filudos. Huesos deshechos de su carne. La cara, la calavera.

Por esto, Alexis, no te podía voltear a ver.

Me bañe y me caí. Ahí está, maldita sea. ¿Era eso lo importante, no? La vida de nuevo se ríe de mí. Me bañé, me caí, y me morí como un imbécil.

***

Así es: te caíste y te moriste sin más. ¿Que cómo lo supe? No tenemos tiempo para obviedades, Alexis. Y eso es una lástima. Que nunca más haya tiempo. Si nos alejamos de la ciudad, no te afanes. Jamás estuvimos ahí realmente, solo anduvimos por el reverso de su ornamento.

***

Nos estamos alejando, Maya. A nuestras espaldas, la ciudad libre y turbia empieza a volverse pedacitos: de escarcha y rocío blanco. Volví a ver al frente. Maya ya no estaba. Su puerta estaba abierta; las llaves colgando. De repente, una calle por delante.

* Uno de los cuentos derrotados en el primer concurso nacional

de cuento para jóvenes Andrés Caicedo, 2017.