|

Por raro que parezca yo no aprendí a trabajar siguiendo el ejemplo de mi padre, aunque el pobre cordero propiciatorio del orden capitalista establecido se rajó el espinazo en un montón de empleos opacos por un salario siempre insuficiente para sus sueños de príncipe que apenas le alcanzaba para el lujo rastrero de terminar el mes; ni de un tío cacharrero que combinaba la venta de bacinillas en Urrao con la producción de marranos en Armenia, ni cantando en el himno antioqueño al hacha de mis mayores que no dejaron herencia ni leyendo las encíclicas de León XIII, a Dale Carnegie, a Napoleón Hill ni a Henry Ford, sino en la compañía de Gonzalo Arango. No se asusten con lo que voy a decir: Gonzalo trabajaba como un peón. Ese hombre sudaba la camiseta. Si fuera verdad que la mano que maneja la pluma vale tanto como la que conduce el arado según dijo Rimbaud, Gonzalo hubiera merecido ser un terrateniente tan rico como don Pepe Sierra, aunque escribió tantas y tantas diatribas contra las actividades utilitarias, por ejemplo aquella prosa famosa que llamó Medellín a solas contigo. Gonzalo amaba su trabajo, que era escribir sin esperanza, de tal manera, que cuando se le agotaban los temas trabajaba escribiendo contra el trabajo y haciendo elogios del ocio bohemio contra la usina del vecindario. Y a veces cuando la contradicción lo avergonzaba, escribía cartas. Cartas. Montones de cartas. En una me dijo: la felicidad no luce a los poetas… la cosa es que el hombre bote la piel de su roñoso humanismo, mate su cerebro asesino, estalle esa postema que es su alma, en una palabra, deshumanizarlo.

A Gonzalo no le gustaban los aviones. Pensaba que no estaban hechos para él, que un hombre en un avión no es más que un insensato, que los aviones fueron inventados a lo sumo para llevar encomiendas y mandar cartas. Ese montón de cartas que les escribía a los poetas beatnicks en Nueva York, a Pablo Neruda, a Arturo Paoli el teólogo que escribió el más bello de los elogios de la pobreza, a Eugenio Evtuchenko, a Ernesto Cardenal, a Fernando Botero, y a mecánicos, y planchadoras. Al poeta beatnick Noel Casady, preso por marihuano, le escribió: si los estupefacientes te hacen feliz y te condenan por eso por qué no encarcelan a Eishenhower cuando hace el amor con su mujer. Para nosotros el amor es una droga heroica, la más nociva de todas, pues pone al genio creador del artista bajo la servidumbre reproductora de la mujer.

Cuando comencé a recoger las cartas para Correspondencia Violada, ese libro amoroso, fabuloso y voluminoso que narra la historia de una generación a partir del epistolario de sus integrantes, el lustrabotas de un hotel de mafiosos de Barranquilla que supo en qué andaba me ofreció las cartas que le había escrito Gonzalo, un poeta maoísta de Neiva me puso a disposición las suyas, y una señora de Taganga, y un jipi de San Andrés y una vendedora de arepas de Llanogrande. Todos tenían cartas de Gonzalo que guardaban como tesoros. Llenas de generosidad y amistad, virtud que le gustó cultivar contra las asperezas del mundo.

Algunos toman la escritura como una misión redentora. Otros consideran que escribir es apenas un oficio modesto como el de los fontaneros. Pero la escritura puede convertirse en un vicio como el comercio o el opio. Gonzalo Arango asumió su tarea de escritor con la curia que pone un hipocondríaco en inventarse un síntoma. Nunca conocí a nadie que sintiera tanto amor por su máquina de escribir. La suya era una Olivetti de un azul opaco de toalla de motel de pobres, de las grandes, Studio 44. Y aunque era chuzógrafo, y no sabía escribir con todos los dedos como la secretaria de su hermano Jaime, Gonzalo se sentía así y todo, a la velocidad de los antiguos escribientes de juzgado, encarnando al escritor responsable de Sartre, el papel del evangelista comprometido con la exigencia terrible de subvertir la realidad y cumplir por el conjuro de las palabras la quimera alquimista de transfigurar el plomo de la vida en el oro de la alegría, aunque alguna vez dijo que para cambiar el mundo los nadaístas primero tendríamos que terminar el bachillerato.

Desde el principio del nadaísmo Gonzalo aparecía con la estrella vespertina. Mientras sus compañeros girovagábamos por las calles de Medellín y perseguíamos vírgenes por las cafeterías del centro cuando aún había cafeterías y vírgenes, Gonzalo estaba en su casa de Boston chuzografiando. Y solo después de haber pagado su tributo a Santa Tecla venía a buscarnos al Parque de Bolívar o al Metropol, y organizábamos la borrachera de costumbre, y a veces nos invitaba a llevarle a su mamá unas serenatas de llamar a la policía con cantantes negros como el negro Billy cantando spirituals de Paul Robeson o aunque mi amo me mate a la mina no voy, con el séquito de nuestras amigas de minifalda, muchachas de vida irregular que se declararan liberadas aunque se morían de celos de que Gonzalo tuviera una mamá que amaba.

|

|

Amílcar decía que Gonzalo estaba enamorado de doña Nena, que era víctima del complejo de Edipo, que en realidad se quedaba en la casa cuidándola para que no se la quitara el párroco que Gonzalo detestaba. Pero yo no creo. Con frecuencia traía al atardecer del retiro doméstico un cuento nuevo dedicado a una monja, un poema para que bailen los muertos, un manifiesto para firmar, o una carta de quince páginas que iba a poner en el correo para un poeta argentino. Gonzalo gastaba la vida escribiendo como si con ello venciera la muerte, como si en ello le fuera la vida. Y cuando se fue a vivir a Bogotá bastaba verle la cara para saber que no había perdido la costumbre, que había pasado la tarde luchando con el moco de las palabras, hasta que la fatiga lo rendía y salía a comprar la provisión de cigarrillos Nacional y a comerse unos fríjoles en un restaurante de la Avenida Jiménez.

Gonzalo era un hombre extraño entre otras cosas por las ínfulas que a veces se daba. Una vez gritó: mi gloria que me la den en la cama. Aunque no tenía cama, sino un simple colchón. Y tampoco tenía un escritorio como todos los escritores, aún los pobres, sino que escribía sentado en el suelo y ponía el cañón de su máquina de escribir sobre una humilde caja de pino de ex vinos chilenos. Y en esa posición incómoda, escribía, escribía, disparaba cosas buenas y malas, pertinentes e impertinentes y las cartas que sus amigos esperábamos con amor e interés no solo porque a veces incluían un billetico de cincuenta pesos envuelto en papel carbón para que el cartero no lo oliera, cuando cincuenta pesos eran algo. O una promesa de gloria para cuando el nadaísmo triunfara. Una vez me dijo: hermano, si el nadaísmo hubiera sido inglés tendríamos con qué pagar el arriendo.

Cartas. Cartas con los desgarramientos del escritor que quería sentirse útil a la manera sartreana, de recuerdos de infancia, de ternuras por este mundo, heridas, como cicatrices de la condición lastimada de un oficio sin futuro y otras veces como fiestas, qué carajo, llenas de humor negro.

Correspondencia Violada reúne más de un centenar de cartas de Gonzalo Arango. Lástima que por razones editoriales no pude publicar las que escribió a los lustrabotas, a los ordeñadores de Rionegro, a las vendedoras de arepas de Llanogrande, al chofer de un cuñado, a un hojalatero de Cartagena, y a todas esas personas que merecieron los afectos del Profeta. Y a los muchachos del Caimán Barbudo que eran los nadaístas inoculados en los procesos de la revolución cubana, y a todos aquellos en fin que en América señalaban los horrores de los poderes domésticos y se enfrentaban con las tradiciones y al porvenir al mismo tiempo.

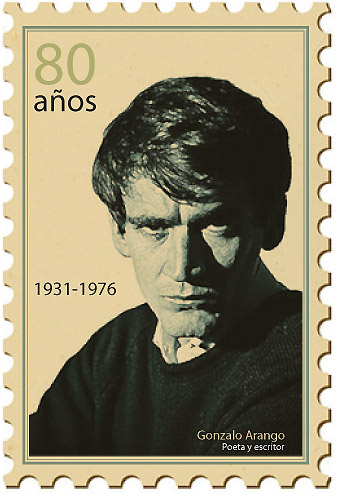

Este año, Gonzalo Arango estaría cumpliendo 80 años, si un camión en contravía no se le hubiera atravesado en el camino, a punto de tomar un avión a Londres. Pero yo no sé qué hubiera hecho el hombre, cuando se le cansaban los temas, en este tiempo atroz cuando escribir cartas pasó de moda para siempre.

|