¿Vienes Carla?

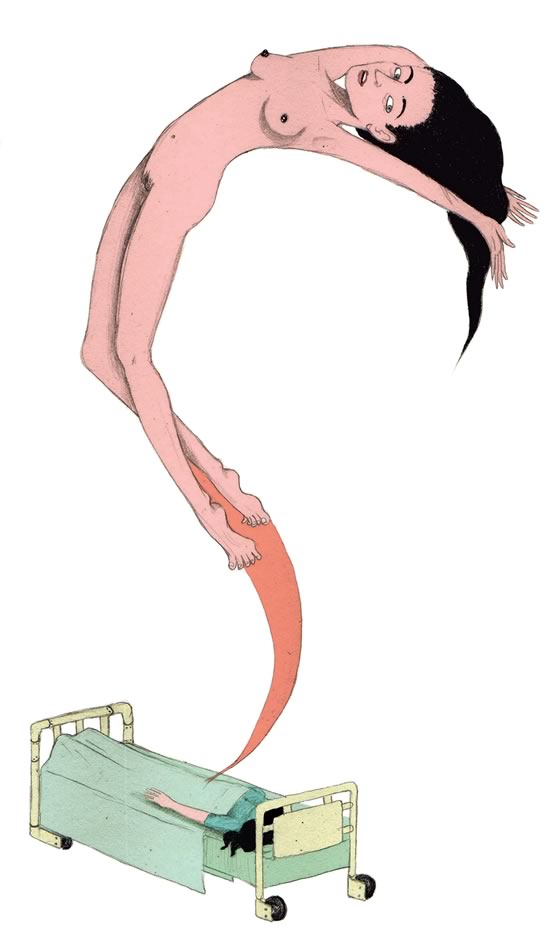

Gloria Estrada. Ilustración: Titania Mejía

Carla, Carla.

—Háblele, ella lo está escuchando.

—Carla…

—Suéltele la mano, se la está apretando mucho… Acaríciela, dígale algo —volvió a interceder la enfermera tomándome con suavidad el brazo.

—Carla….

Bajé la voz pero la verdad es que no sabía qué decirle, o no tenía nada que decirle. Le solté la mano y me sequé una lágrima. Tuve que sentarme en el sillón, al lado de la cama. La enfermera se fue, dijo que volvía. Yo me quedé mirando a Carla que parecía dormida. Extendí mi mano hasta su rostro y le dije que la amaba. Esperé que reaccionara, esperé algo que sospechaba no iba a pasar, pero esperé.

—Joven —me llamó la anciana que ocupaba la otra cama y giré mi cuerpo sobre la silla—, me hace el favor y llama la enfermera… es que me está doliendo mucho.

Me paré y salí del cuarto. No tuve que ir muy lejos pues un grupo de enfermeras departía, entre jeringas y frasquitos, en el corredor justo al frente de la puerta.

—Señoritas, hay una mujer aquí que necesita ayuda.

Todas sonrieron, menos una, la más veterana, que me tocó la espalda y dijo:

—Caballero…

Y las otras soltaron la carcajada.

Me sentí ridículo mientras volvía al cuarto seguido por la enfermera y me preguntaba por qué, como es la usanza, no me había referido a ellas por su profesión; era obvio que la palabra que usé era la causa de sus risas.

—Ay siquiera vino, enfermera —la anciana hizo un movimiento brusco—, me está doliendo mucho aquí, donde me pusieron la sonda.

Me desentendí del asunto y volví al sillón. Carla estaba igual, con su pelo organizado sobre la almohada, sus manos extendidas a los costados, su cabeza inclinada un poco sobre la derecha. Pensé, si abriera los ojos lo primero que vería sería a mí… y me diría:

—Yo también te amo, Cecé.

Antes ya me habían dicho así algunas personas, pero escucharlo de ella el día que nos presentaron, dos años atrás, me resultó fascinante. Recién llegaba yo de España y, después de quince años de ausencia, los acentos y la pronunciación de los colombianos me enamoraban.

—¿César Cerdán? —recuerdo que me dijo Carla riéndose—, parece un chiste Cecé.

Dos meses después ya pasaba fines de semana completos en su casa, con ella, y con Mateo.

—Debe salir un momento por favor —interrumpió mis recuerdos un médico que no vi entrar y que se acercaba a la anciana del lado.

Tal vez yo estaba sonriendo porque ambos me miraron extrañados. No dije nada, me puse de pie, rocé con mis dedos el brazo derecho de Carla y salí.

***

Unas horas antes, ese mismo día por la mañana, Carla y su hijo Mateo, de seis años, se preparaban para su salida sabatina. César había ido muy temprano por buñuelos para el desayuno, hizo café y esperaba que la mujer y el niño se sentaran, al fin, a la mesa.

—¿Pero, qué tanto hacen ustedes? —gritó César listo en el comedor, hojeando el catálogo que recogió en las escalas del edificio—. Otra vez tarde Mateo —pero no terminó la frase, se detuvo ante la foto de unas sandalias de tacón con precio rebajado.

—¡Es que no encuentro la toalla pequeña! —refunfuñó Carla desde la alcoba.

Buscaba por enésima vez, desesperada, bajo la cama; otra vez en los cajones del armario; otra vez en el morral del niño.

—Podrías ayudarme, Mateo por favor.

Pero como siempre Mateo andaba por las nubes, jugando con cualquier cosa. Era lo mismo cada sábado, la misma carrera de Carla con los preparativos para la clase de natación de su hijo. Esta vez faltaba la toalla y mientras la madre continuaba la búsqueda, el niño se asomó corriendo a la ventana del cuarto persiguiendo una mariposa.

—Ven acá Mateo. ¡No te inclines tanto! ¡Mateo!

El grito seco, corto, y un sonido que no reconoció hicieron saltar de un brinco a César, tumbar la mesa y correr al dormitorio. Desde la puerta vio a Carla petrificada; era una estatua, una estatua blanca que apenas respiraba. Tenía los brazos estirados hacia delante y los ojos puestos sobre la ventana abierta. César preguntaba qué había pasado pero no había respuestas.

Lo que vio desde la ventana de ese quinto piso le dio a César la respuesta menos deseada, la más atroz. Mateo yacía allá abajo, silencioso, quieto.

—¡Mateo! ¿Mateo? ¡Vamos, vamos, en el camino compramos una toalla! —cogió el morral del niño, a César de la mano y bajaron juntos, apresurados, las escalas.

César sabía que tenía que decir algo, pero ¿qué, exactamente?, ¿cómo? Le sudaban las manos, la frente. Carla se había quedado en blanco cuando vio que su hijo se inclinó de más, queriendo atrapar algo, con las manos estiradas y los pies colgando sin apoyarse en la baranda. No pudo correr, no podía alcanzarlo. Mientras bajaba a empellones decidió que nada había pasado, pero también sabía que iba para la clase de natación y en lugar de Mateo llevaba a su novio de la mano.

En el portón del edificio ya se agolpaban vecinos y curiosos. Carla se aferró a César mientras se abrían paso entre la gente, gente que era como maniquíes para ellos que solo escuchaban aterrados sus propios latidos, su propia respiración, pero la verdad era que el lugar estaba lleno de vocecitas apagadas que corrían como el agua.

Cuando Carla vio a su hijo tendido y la sangre que empezaba a rodearlo, se tiró sobre él, no escuchó su propio llanto, escuchó la sirena de una ambulancia como si la tuviera a un centímetro de los oídos. César la obligó a pararse y la sostuvo con fuerza mientras subían a Mateo a una camilla y se lo llevaban. Intentó llevarla con él pero otra vez Carla era una piedra pesada, una mole sin sentidos. Un segundo después se movió para desplomarse.

***

—¡Aquí no puede fumar señor, por Dios! ¿Cómo se le ocurre? —sobreactuado me asaltó un enfermero de delantal azul.

—El cigarrillo está apagado.

Iba a explicarle que en lugares así, donde se prohíbe fumar, me gusta ponerme el cigarro en la boca, sin encenderlo, solo para sentir que está ahí. Pero opté por decirle que si lo exaltaba tanto lo guardaría.

—Por favor, se evita la tentación de prenderlo —dijo mientras se alejaba pavoneándose como si estuviera en una pasarela.

Hacía rato que el médico que me echó del cuarto donde tienen a Carla se había ido, pero decidí merodear un rato por el hospital, tomé café y ahora esperaba que alguien de la familia de ella viniera a darme noticias de Mateo.

Llevaba tiempo sin visitar una clínica, me molestan su olor, sus colores, sobre todo la vulnerabilidad que nos recuerda, y me dolía pensar en los últimos días de mi madre a miles de kilómetros de su tierra y de su familia, en un invierno gélido en Barcelona.

—César, qué bueno que lo encuentro hermano. Mi tía me pidió que le averiguara… ¿Qué le han dicho?, ¿despertó? —me dijo Luis, uno de los primos de Carla, que se acercaba resollando.

—Nada. Estos médicos me la vuelan. No han hecho nada. De vez en cuando le toman el pulso y se van. El último que la vio dijo que todo dependía de ella, que era su decisión vivir o no, despertar o no.

No sé si Luis me escuchó; estaba coqueteando con una enfermera. Entonces le pregunté por Mateo.

—Eso le iba a decir también. Que ya lo trajeron. Lo tienen abajo, listo para cuando lleguen los de la funeraria —se llevó las manos a la cara, tomó un respiro y se sentó—. Allá están todos desconsolados, hermano, ninguno se atreve a venir acá, no se escucha una mosca.

No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí sentados, sin hablar. Viendo y no viendo pasar médicos, enfermos y enfermeras; sintiendo ese olor a remedio; oyendo susurros y uno que otro lamento. Caí en la cuenta de que nunca le pregunté a Carla por el padre de su hijo. Ella tampoco me habló de él. Son increíbles las cosas que uno llega a pensar en momentos así, en los que todo es confuso, doloroso, triste. Recordé las clases de natación a las que ya no iríamos e imaginé la falta que haría Mateo para el resto de los días de Carla. De repente me puse de acuerdo con los médicos, era decisión de ella salir de ese estado, despertar, moverse.

—Nos vemos, Luis. Yo les aviso cualquier cosa.

El primo levantó la vista y se despidió con la mano.

Cuando entré al cuarto solo estaban las dos pacientes. Tal como las había dejado la última vez que salí de allí. Todavía con el rostro hacia el costado derecho, Carla parecía sonreír. Estaría soñando con nosotros, en la piscina…

—Vamos a ir Carla. A donde tú quieras, con Mateo que nos acompañará siempre, con… con sus hermanitos si quieres… los puedes tener conmigo… —le dije al oído, casi sin aire—. ¿Vienes Carla? ¿Vienes?

Con las piernas temblando, me senté otra vez a esperar.