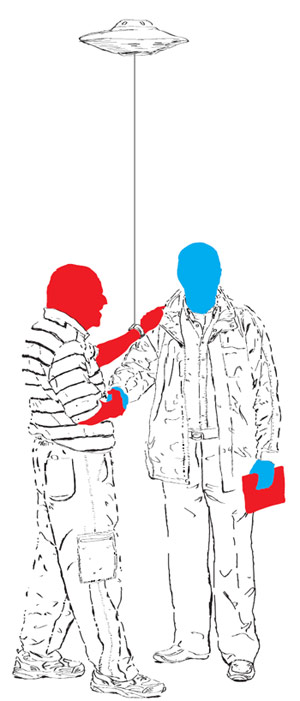

La primera vez que oí hablar de El Hombre Blindado fue una tarde lluviosa de finales de los años noventa, en el bar Popular, en una esquina del parque de Envigado. Quien me lo mencionó fue Chalo ‘Ocio’, la única persona que podía hablar con autoridad sobre ese ser excepcional, dado que por aquella época –no sé si todavía– tenía contacto directo, aunque esporádico, con el héroe. Esa tarde, mientras me tomaba un aguardiente y miraba los libros que Chalo me ofrecía, me contó que a El Hombre Blindado no le entraban las balas ni lo afectaban los choques eléctricos, y no lo vulneraban las motosierras de los paramilitares ni las pipetas de los guerrilleros. El Hombre Blindado no envejecía, tenía la erudición de Alfonso X el Sabio y la memoria de Funes el memorioso; había sido contertulio de Federico Nietzsche y a mediados del siglo XX se había hecho amigo personal del Che Guevara, de quien probablemente era hermano… Y tenía en sus manos una poderosísima arma secreta que no había querido usar por pura nobleza. Pero más temprano que tarde, me aseguraba Chalo, su paciencia se acabaría y vendría en su nave espacial a terminar de una vez por todas con este podrido mundo de mierda, para instaurar una nueva vida sin tanto corrupto, sin tanto policía, sin tanto inmoral, sin tanto cura, sin tanto asesino, sin tanto mafioso, sin tanto indolente y sin tanto loco que anda por la calle inventándose mentiras para confundir a la gente.

Crecí viendo a Chalo. Lo veía desde que era chiquito e iba a la librería El Ocio, de la que él era propietario, a comprar caramelos de chocolatina o ilustraciones de revistas. Y lo seguí viendo por años y años hasta que llegué a ser tan viejo como él, cuando ya no tenía la librería y se dedicaba a pasar y repasar las calles de Envigado con sus libros en la mano y su eterno rostro sin edad. Nunca envejeció. Flaco y sólido, de cabeza grande y un desgualete natural en el andar y en el vestir que siempre consideré como elegancia silvestre. Hablaba y vivía de afán aunque nunca lo esperaba nadie. Tenía una memoria prodigiosa y una erudición desordenada. La librería El Ocio, un garaje ubicado al final de una lomita a la entrada de Envigado, se parecía mucho a su memoria: montañas de libros de todos los temas y editoriales, apilados sin aparente orden ni concierto en medio de revistas, álbumes, enciclopedias incompletas, discos y casetes, de las que sacaba con rapidez inverosímil cualquier pedido que se le hiciera: “¿Tenés algo de Onetti?”. “Tengo unos cuentos de la edicioncita de Bruguera”, decía, y metía la mano hasta el fondo de un promontorio, casi sin mirar, y sacaba el libro. Vendía y cambiaba caramelos de cualquier álbum, y si uno no tenía para comprar una revista completa le vendía fragmentos. El cliente escogía las ilustraciones que le gustaban, las arrancaba y al final pagaba por número de hojas.

Pero a veces la montaña de libros y sensaciones adentro de la cabeza y el corazón de Chalo explotaba como un volcán y la calle de enfrente de la librería se llenaba de montones de publicaciones y papeles que iban siendo arrojados con un desenfreno casi metódico. Era que Chalo no había cabido en sí mismo ese día y en un desfogue de su bronco caudal íntimo había mandado todo a la mierda. Lo internaban y salía a los días o semanas, dócil y entristecido, normalizado a punta de medicamentos, encierro y maltratos, pero vivo y en pie de guerra, como si no lo afectaran los choques eléctricos.

Años después, cuando yo era un adulto y Chalo ya había cerrado El Ocio y su relación con El Hombre Blindado se había hecho más estrecha, me lo encontraba en la calle.

—Te tengo las obras de Mark Twain en Aguilar —me decía.

—No tengo plata.

—No te estoy preguntando eso. Yo sé que vos las querés. Cuando podás me las pagás.

Me las llevaba y semanas después me lo encontraba de nuevo, en momentos en el que él necesitaba la plata y yo no la tenía. Con verme se daba cuenta y se limitaba a hablarme de otros temas. Nos quedábamos parados en una esquina conversando de todo y de nada.

No sé cómo no lo mataron en la época de Seguridad y Control, cuando se estableció la práctica de limpiar el municipio de personas consideradas indeseables por las buenas gentes. Nunca hablamos de eso pero siempre sospeché que a Chalo no le entraban las balas.

La última vez que me lo encontré, en la esquina del bar Las Nubes, se detuvo y hablamos un rato, haciendo una pausa en su eterno andar de alma en pena dentro de los límites de un pueblo que nunca ha querido saber quién es él.

Ahí, parado frente a mí, en medio de la calle atareada y los carros que cruzaban sin pausa, vi esa tristeza chiquita y sin solución que había en el fondo de sus ojos y percibí con claridad el aire vulnerable que irradiaba su cuerpo golpeado por la calle y los excesos; esa libertad despelotada, ganada a fuerza de marginalidad para ser ofrendada, en un acto de suprema autonomía, a la esclavitud de la adicción; y me di cuenta de que esa oscura dependencia no era más que la fachada detrás de la cual se escondía el generoso Hombre Blindado para no humillarnos con su presencia soberana e invulnerable.

Y mientras lo miraba empecé a esperar (sigo esperando) el momento en que su paciencia, tu paciencia, Chalo, se acabe y decidas ir por tu nave espacial y regreses para acabar de una vez por todas con este podrido mundo de mierda e instaures una nueva vida sin tanto corrupto, sin tanto inmoral, sin tanto asesino, sin tanto mafioso, sin tanto loco que anda por ahí suelto en la televisión y en la prensa y en el poder inventándose mentiras para confundir a la gente.

El Loco de la casa

El tío Ernesto

El tío Ernesto  Emperatriz

Emperatriz  Raquel cántame una tabla

Raquel cántame una tabla  El hombre blindado

El hombre blindado